デューク・エリントンが1941年に作曲したときは『"C" BLUES』というタイトルだったというこの楽曲、同年、エリントン楽団のメンバーだったクラリネット奏者のバーニー・ビガードが初レコーディングを行ったのですが、翌42年にデューク・エリントン楽団によって改めて録音されたとき、『C JAM BLUES』という曲名になったといいます。

名前の通り、シンプルなリフ・テーマを持ついかにもジャム・セッション向きのブルース・ナンバーなので、人気がありよく知られている曲です。

かつてNHKテレビの趣味講座かなんかで、たしかジャズ・ピアニストの国府弘子さんだったと思いますが、この曲を教材にしてジャズのスイングの仕方を解説していたような記憶があります。

1950年代の後半になって、プロデューサーのボブ・シールが、友人のルース・ロバーツとビル・キャッツと共同で歌詞をつけました。

そのとき、タイトルが新しく『DUKE'S PLACE』とされました。

現在では、インストのときには『C JAM BLUES』で、ヴォーカルの時には『DUKE'S PLACE』という二つのタイトルを持つ楽曲となっています。

ヴォーカルでは何と言っても、ルイ・アームストロングとエラ・フィッツジェラルドのものが有名です。

こんな感じの、まあなんともノーテンキな歌詞になっていますが、実にノリのいい曲なので許しちゃいましょう(笑)。

一方、この曲のインストで最も有名なものといえば、レッド・ガーランドの『GROOVY』(1956/57)というアルバム冒頭の演奏でしょう。

レッド・ガーランド(1923-1984)は遅咲きのピアニストで、10代ころはウェルター級のボクサーでした。

ピアノになじんだのは軍隊に入ってからだといいます。

つくづく指を痛めなくてよかったね、と思います(笑)。

決定的な注目を浴びるようになったのは、1955年のマイルス・デイヴィス・クインテットに参加したことでした。

このときすでに32歳になっていて、同クインテットにあって、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズと組んだトリオは、「オール・アメリカン・リズム・セクション」と称され、ガーランドの名声を不動のものにしました。

彼は不思議なピアニストで、マイルスのところにいたころは、右手のきびきびしたシングル・トーンと的確で躍動的な左手を巧みに対比させ、きらめくようなメロディ・ラインと心地よいブロック・コードで盛り上げていくという見事な演奏を聞かせていたのに、ひとたび自身のトリオを率いてスタジオ入りすると漫然とパターン化した演奏に堕してしまってファンの失望を買うのでした。

さらには、アップテンポはとてもいいのですが、スローものはモタモタしてしまうという変な癖がありました(笑)。

エロール・ガーナーとオスカー・ピーターソンを足して二で割って、さらに単純化したような彼の奏法は次第に飽きられていくのも無理はありません。

彼のトリオ・アルバムは演奏曲こそ変われ、演奏ルーティーンがほぼ一緒なので、あのアルバムのあの曲と、このアルバムのこの曲という言い方は可能なのですが、ベスト・アルバムは?と言われると、ほとんどのジャズ・ファンは『GROOVY』を挙げたあと、考え込んでしまうのです。

『GROOVY』は、マイルス・グループ在籍中に録音されたもので、ドラムスのフィリー・ジョーの代わりにアート・テイラーを加えたトリオ・アルバムですが、手垢にまみれたワンパターンの演奏に陥る以前の、彼のピアニストとしての特質、魅力が凝縮されています。

1. C Jam Blues

2. Gone Again

3. Will You Still Be Mine

4. Willow Weep For Me

5. What Can I Say Dear

6. Hey Now

中でもアルバム冒頭曲は、ポール・チェンバースのウォーキング・ベースとピアノの左手が、オープニングからぐいぐいと力強く演奏を引っ張っていきます。

右手のシンプルなシングル・トーンが雄弁ですし、左手にしても、半拍前に出て、2拍ごとにスタッカートでコードを叩き出すあたりのうまさが絶妙のスイング感を生み出しています。

ブルースを得意としながらも、ブルースを洗練させて、ブルースらしくなく弾いたピアニストは他にはいないと思います。

言い換えれば、ブルースを上手にジャズ化したピアニストということになります。

この1曲の小粋な仕上がりが、このアルバムを不朽の名作にしたといってもよいでしょう。

気持ちよくスイングする演奏(そしてジャケットのデザインも)は全編タイトル通り「グル―ヴィー(イカス)」です。

結局のところ、ガーランドというピアニストは、言葉は悪いのですが、マイルス・デイヴィスによって実にうまく利用されたのではないかと思います。

言い方を変えれば、マイルスは彼のピアノ・スタイルを十分発揮させた、ということになるわけで、事実、マイルス・クインテットでのマラソン・セッション(特に『RELAXIN'』と『COOKIN'』)における彼のプレイは要所要所で光り輝いていたのでした。

名前の通り、シンプルなリフ・テーマを持ついかにもジャム・セッション向きのブルース・ナンバーなので、人気がありよく知られている曲です。

かつてNHKテレビの趣味講座かなんかで、たしかジャズ・ピアニストの国府弘子さんだったと思いますが、この曲を教材にしてジャズのスイングの仕方を解説していたような記憶があります。

1950年代の後半になって、プロデューサーのボブ・シールが、友人のルース・ロバーツとビル・キャッツと共同で歌詞をつけました。

そのとき、タイトルが新しく『DUKE'S PLACE』とされました。

現在では、インストのときには『C JAM BLUES』で、ヴォーカルの時には『DUKE'S PLACE』という二つのタイトルを持つ楽曲となっています。

ヴォーカルでは何と言っても、ルイ・アームストロングとエラ・フィッツジェラルドのものが有名です。

♪♪♪♪♪

デュークス・プレイスに連れていってくれ

町で一番の場所さ

あのピアノの音がたまらないね

そこではサックスの音が魔法となって

みんなが恋人たちと踊りまくるんだ

さあ、君も楽しみなよ

空席を見つけて 何か食べたいなら

見回して「ウェイター」って呼ぶのさ

グラスに夢を注いで 一気に飲み干そう…

町で一番の場所さ

あのピアノの音がたまらないね

そこではサックスの音が魔法となって

みんなが恋人たちと踊りまくるんだ

さあ、君も楽しみなよ

空席を見つけて 何か食べたいなら

見回して「ウェイター」って呼ぶのさ

グラスに夢を注いで 一気に飲み干そう…

♪♪♪♪♪

こんな感じの、まあなんともノーテンキな歌詞になっていますが、実にノリのいい曲なので許しちゃいましょう(笑)。

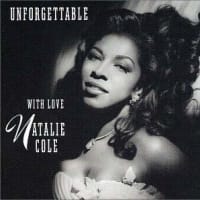

一方、この曲のインストで最も有名なものといえば、レッド・ガーランドの『GROOVY』(1956/57)というアルバム冒頭の演奏でしょう。

レッド・ガーランド(1923-1984)は遅咲きのピアニストで、10代ころはウェルター級のボクサーでした。

ピアノになじんだのは軍隊に入ってからだといいます。

つくづく指を痛めなくてよかったね、と思います(笑)。

決定的な注目を浴びるようになったのは、1955年のマイルス・デイヴィス・クインテットに参加したことでした。

このときすでに32歳になっていて、同クインテットにあって、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズと組んだトリオは、「オール・アメリカン・リズム・セクション」と称され、ガーランドの名声を不動のものにしました。

彼は不思議なピアニストで、マイルスのところにいたころは、右手のきびきびしたシングル・トーンと的確で躍動的な左手を巧みに対比させ、きらめくようなメロディ・ラインと心地よいブロック・コードで盛り上げていくという見事な演奏を聞かせていたのに、ひとたび自身のトリオを率いてスタジオ入りすると漫然とパターン化した演奏に堕してしまってファンの失望を買うのでした。

さらには、アップテンポはとてもいいのですが、スローものはモタモタしてしまうという変な癖がありました(笑)。

エロール・ガーナーとオスカー・ピーターソンを足して二で割って、さらに単純化したような彼の奏法は次第に飽きられていくのも無理はありません。

彼のトリオ・アルバムは演奏曲こそ変われ、演奏ルーティーンがほぼ一緒なので、あのアルバムのあの曲と、このアルバムのこの曲という言い方は可能なのですが、ベスト・アルバムは?と言われると、ほとんどのジャズ・ファンは『GROOVY』を挙げたあと、考え込んでしまうのです。

『GROOVY』は、マイルス・グループ在籍中に録音されたもので、ドラムスのフィリー・ジョーの代わりにアート・テイラーを加えたトリオ・アルバムですが、手垢にまみれたワンパターンの演奏に陥る以前の、彼のピアニストとしての特質、魅力が凝縮されています。

1. C Jam Blues

2. Gone Again

3. Will You Still Be Mine

4. Willow Weep For Me

5. What Can I Say Dear

6. Hey Now

中でもアルバム冒頭曲は、ポール・チェンバースのウォーキング・ベースとピアノの左手が、オープニングからぐいぐいと力強く演奏を引っ張っていきます。

右手のシンプルなシングル・トーンが雄弁ですし、左手にしても、半拍前に出て、2拍ごとにスタッカートでコードを叩き出すあたりのうまさが絶妙のスイング感を生み出しています。

ブルースを得意としながらも、ブルースを洗練させて、ブルースらしくなく弾いたピアニストは他にはいないと思います。

言い換えれば、ブルースを上手にジャズ化したピアニストということになります。

この1曲の小粋な仕上がりが、このアルバムを不朽の名作にしたといってもよいでしょう。

気持ちよくスイングする演奏(そしてジャケットのデザインも)は全編タイトル通り「グル―ヴィー(イカス)」です。

結局のところ、ガーランドというピアニストは、言葉は悪いのですが、マイルス・デイヴィスによって実にうまく利用されたのではないかと思います。

言い方を変えれば、マイルスは彼のピアノ・スタイルを十分発揮させた、ということになるわけで、事実、マイルス・クインテットでのマラソン・セッション(特に『RELAXIN'』と『COOKIN'』)における彼のプレイは要所要所で光り輝いていたのでした。

♪♪♪♪♪

ガーランドの右手のシングル・トーンは洗練されたもので、左手の躍動感とあわせて特徴的なスタイルでしたが、本文にも書いたとおり、どの演奏も同じといった印象が否めません。

58年にマイルスと別れてからも演奏活動を続けていましたが、62年にいったん引退後71年にカムバックし好盤をリリースしたりしましたが、84年に故郷のダラスで心臓病のため亡くなりました。

「すぐ飽きるパターンだけが長続き」(蚤助)