現在、昨年度(H24年度)に僕が設計しました、

県道の路肩崩落による道路災害復旧工事が施工されています。

先日は、その現場確認(立会)に行ってきました。

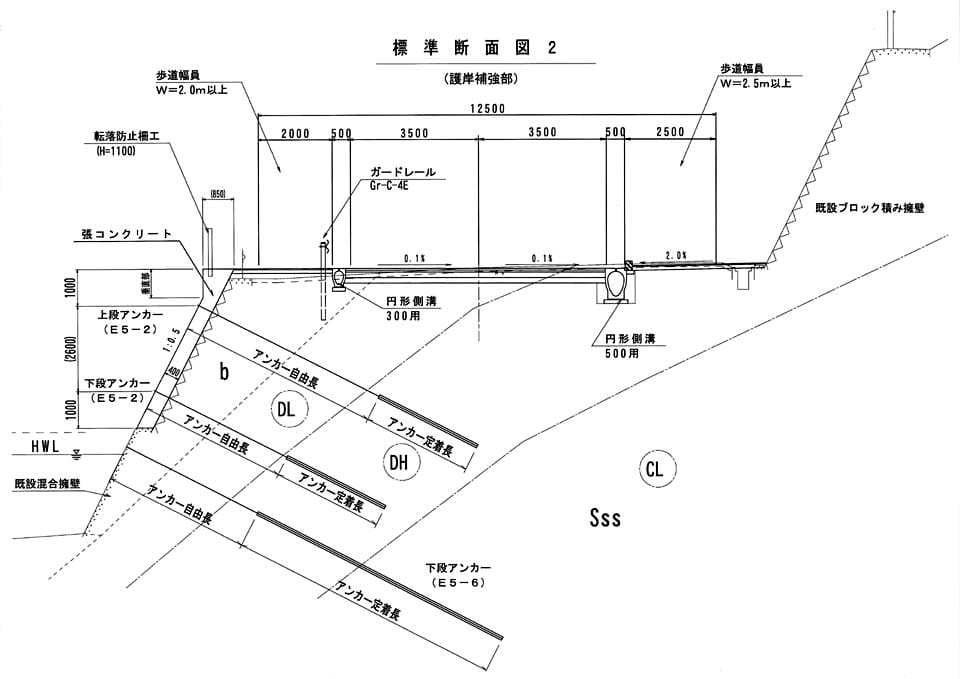

設計概要

(当該路線の概要)

・ 一級河川沿線で高低差14mの急峻な山つき一般県道

・ 市街地と集落を結ぶバス路線および緊急輸送路である

(崩壊の状況と要因)

昨年7月のゲリラ豪雨により発生した、風水害を要因とする

道路谷側斜面崩落により、路肩が法尻(河床)まで一気に崩落した。

(河川下流 → 上流方向)

(河川上流 → 下流方向)

(残幅員は3m程度・・・崩落肩は脆弱化して二次災害の恐れあり)

(設計条件)

① 片側交互による現道交通の確保

② 交通解放による二次災害の防止

③ 河川断面(河積)の確保および非出水期限内(5月中)での施工

そのほか、

・ 緊急輸送路であるため地震時は「Ⅰ種地盤-大規模」とする水平震度kh=0.16

・ 輪荷重P=10KN/m2

・ 漁協との取り決めで渓流釣り・観光など河川景観・環境への配慮も行う

※当然ですよね・・・「Ⅰ種地盤」はボーリング調査より判断

(復旧方針)

・ 一次復旧として、崩落した現況斜面の補強を実施し

早期に「大型車両通行」の安全を確保し交通解放

・ 本復旧として、「一次復旧」を活かした本復旧とすること(取壊し工なしとする)

※当然ですね・・・

(対策工法)

・ 一次復旧工:掘削を伴わない永久構造の「補強土壁工」(安全率Fs=1.2以上)

(土砂混在個所の脆弱斜面ではロックボルトを90mm削孔としています)

・ 本復旧工:(一次復旧工で土圧を抑制したため)風化防止の「張コンクリート擁壁工」

(本復旧は河川管理者(県)との協議を重ねて許可・決定しています)

尚、壁高が16mを超えるため、地震時慣性力のみ考慮する。

さて、

本復旧工にあたっての工法比較検討については、以下の工法が考えられました。

その比較工法案と検討結果を、以下に簡単に列記する。

[設計条件=背面土圧は考慮しない、水平震度kh=0.16(慣性力のみ)、輪荷重P=10KN/m2]

第1案:軽量盛土工(EPS)・・・

水に弱いため河川HWLまで基礎擁壁が必要で工事費が高価。

また、直壁であるため河川断面および流水阻害、現況取り合いが不自然となるため「NG」

第2案:大型ブロック積み ・・・

壁高H<10mは「机上お絵かき」と「数字のお遊び適当空想論な構造計算」と

「バカじゃね?」的な莫大な金かければできましたが、施工実績なしのため瞬殺「NG」

第3案:張コンクリート擁壁・・・

やっぱり現場打ちコンクリートは施工の自由度が高くて安いよね!「採用、矢沢OKです」

第4案:モタレ式擁壁・・・

H<8m以上は壁天端の高盛土(EPSなど)で対応しなければならず、

鼻で笑われて当然「NG」

第5案:補強土壁(ジオテキスタイル)・・・

壁高16mとなると「控え」が豪快・・・河川張出しと、

天端部で駐車場付コンビニ経営することが許されれば・・・

冗談はさておき、1.5車線的整備「待避所」で提案も、鼻で笑われて「NG」

------------------------------------------------------------------

ところで、

設計時に提案していた「施工時留意点」は以下の事項です。

[張コン擁壁の基礎地盤の確認]

今回の設計では、基礎地盤条件として

擁壁の一般的な支持力であるq=300KN/m2(地震時はその1.5倍)としています。

当計画の擁壁では、

根入れを含めて壁高H>16mであるため、自重だけでも相当な重さになります。

さらに地震時では、「自重+慣性力」で支持地盤への荷重は局所的に345KN/m2にもなります。

また、擁壁設置個所が河川の水衝部ということを考えれば、

最低でもN値<30の「軟岩層以上の均一的な分布」であってほしいと考えていました。

そんな「施工時留意点」から、当日の現場確認と相成りました。

では、

ここからは、現場状況をみなさんと一緒に観ていきます(笑)

崩壊当時はこんな感じでした・・・

(河川側より撮影・・・斜面の立木もろとも一気に崩落してました)

↓

しかし、今現在は・・・

(切土補強土工法で崩壊斜面を補強・・・一次復旧終了しています。)

(写真左・・・一次復旧が終了し、基礎工の床掘りが終了しました)

(写真右・・・釣り人の皆様には大変申し訳ありません、瀬替えさせていただきます)

(上流→下流方向) (床掘りの結果、予定通りの黒い頁岩層が露出し一安心です)

斜面上部(道路)の現在の様子です。

(一次復旧まで終了)

(一次復旧まで終了)

いやー、現場って、ホントにおもしろいですね。

施工屋(工事屋)さんと、

「こうなっちゃうけど、どーする?」や「ここでこうしたいんだけど、できる?」など、

あーだこーだ、相談しながら現場を造っていくって、

ホント、おもしろいです!

今後、また現場におもしろい事象がでたらアップします!

そして、

完成したら、また「劇的ビフォー・アフター」シリーズでご報告します!(笑)

ps・・・・

いま流行ってきている’設計・施工一括発注方式(デザインビルド方式)’、

僕はこれ、大賛成です!

またまた登場!RCサクセション

「昼間のパパは男だぜー♪」

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cYk9Z6u7bd8