広島大学の大学院人間社会科学研究科に投稿していた英語紀要論文

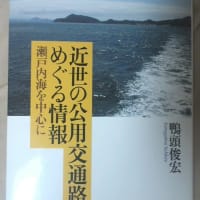

Toshihiro Kamogashira" Significance as Teaching Materials of the World of Circular Letters by Warriors of the Clan in the Edo Period in Pre-modern History Education" (鴨頭俊宏「前近代史教育における江戸時代『藩士たちの廻状世界』の教材としての意義」)

を掲載するStudies in Education Vol.4, Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University(『教育学研究』第4号、2023年12月)が完成し発行されました。この紀要の場合は、紙媒体として製本化されず、広島大学においてインターネット上でPDFを公開するまでとしています。掲載は336~343頁です。広島大学でフルタイム勤務職に就いた記念に投稿してみました(※学校の日本史担当教員に対するプレゼンテーションならば、なぜ英文なのかと訝しく思われるでしょうけど、理由は、国外の教育学研究者のなかにも日本での歴史教育の問題に関心をもつかたがいることを想定しているからです。今回投稿したのは、日本史学でなくあくまで教育学の学術誌ですので)。

論文の趣旨は、新規の史料実証を公表するというより私がこれまで日本語論文で発表してきた研究の内容を、新たな高校日本史授業における教材の1つとして提案することにあります。いわば、高校日本史教員に対する英語プレゼンテーションを文章化したものです。令和3年度(2021)に中学校で、令和4年度(2022)からは高校でも順次施行される「新学習指導要領」において日本史教育は、グローバルの視座で近現代を重視していく姿勢がより明らかとなりました。それとバランスを取るため、高校で「日本史探究」という授業科目(選択)が新設されます。この教科書では、原始・古代からの各時代区分をおおむね同じ頁数で記述しており、一見、それぞれの時代を満遍なく学習できる構成となっています。しかし「学習指導要領」を読めば、時代区分ごとの画期・転換・展開そして現代や世界とのつながりを重視しており、時代を通観する問いも設定しつつ、これはあくまで担当教員による問いかけが重要な意味をもつ旨記してあります。すなわち、時代を通観する方法の指導はあくまで担当教員に委ねられており、一度成立した時代がいかに支えられて継続したかなどの指導は、場合によっては簡略化される可能性もあると考えられましょう。

こうした懸念に対し、あえて「新学習指導要領」で重視されない〝前近代〟〝長期的な継続〟をテーマに取りあげ、高校日本史教育のあり方を改めて問いかける論文に仕上げてみました。具体的には、江戸時代の幕藩体制が260年余も継続した理由につき、地方の交通路をめぐる廻状をとおしても探究しうる旨を説明しています。