画像は、講演のために作ったAIイラストです。

拙著にも記しているとおり、不動岩につい記述した第1章は、約2ヶ月に渡って週末に行った取材活動をドキュメント風に取りまとめたものだ。

記憶が定かではないが、そのときの原稿を丸々「ジオ・ドラマ」担当のK記者に送付したように思う。その時の原稿の控えは既に手元から散逸してしまったようなのだが、残っている古い資料から類推すると、A4サイズで30ページ程度、約4万字のボリュームになっていたのではないだろうか。K記者にとっては迷惑千万なことだったと思う。

しかし、それは私とて同じことであった。好きで取材をしているワケではなかった。業界の一員としてやるべきことをやる、調査屋として調べることは調べる、その姿勢を休み返上で頑なに保持し続けていたまでのことであったのだ。

なので、そのやっつけレポートをK記者に送付したときは、後は野となれ山となれ、煮るなり焼くなりお好きにどうぞという、半ばブチ切れ気分だった。

しかし、K記者の返事はにべもなく「文章お上手ですね」というお世辞に引き続いたのは、まるで業務命令よろしく、この長文レポートを2回の連載分になるよう再考願いたいというものだった。

その声を聞いた瞬間のマジ切れ気分を押し殺し、そこは百戦錬磨のコンサル魂120%で、波動砲よろしく、ブっ放した。

「承知しました♪」

年甲斐もなくオクターヴを上げて快活反射返答してしまっていた。

しかし、こうして不動岩の「首引き伝説」を題材にして紹介した県北の地質の記事が、多くの人々の記憶に残ることとなり、しばらくの間、仕事の打ち合わせなどで会う方々から大変な高い評価(面白いかった)を得るに至ったのである。中には新聞記事をスクラップしているとの声も頂戴していた。

そして、この時の長文レポートが、後の拙著の第1章の礎となるばかりか、書籍出版の契機となってゆくのである。不思議なものである。

しかし、こうしてコトの成り行きを振り返って煎じつめて考えると、つまり私は、熊本日日新聞社に足を向けて寝ることはできないということなのである。その一方私は以前から日経新聞愛読者であり、熊日新聞の購読者ではなかった。であるからして、道を挟んだ斜向かいにある販売店からの純然たる営業活動に対して、つかの間ではあったものの、その購買要請を耐え忍ぶ必要に迫られたのであった。

せっかくなので、新聞社に送った「新解釈 飯田山」の初稿を披露しておきたい。

「新解釈 飯田山1」

熊本の東部で暮らす筆者は、トレイルランニングの練習を兼ねて往復約20キロの飯田山登山を時々楽しんでいる。飯田山は、益城町の南部に佇むオニギリのような三角形の山で、北隣のドーム状に見える以前は火山であった船野山とは好対照だ。麓の国道から常楽寺入り口の看板を目印に坂道を登り集落を抜けると、一段の高みに田園が広がる。山頂へは2ルートがあり、八合目付近の常楽寺の駐車場まで自家用車で行けるルートと新屋敷池から参詣道としての登山道だ。登り口には数台分の駐車場がありハイカーの多くはここから頂上を目指す。そして、常楽寺までは一丁毎に建立された石仏が急坂を登る私達の背中を押してくれる。いつも清掃された参道とお供え物が、かつて修行の場として多くの僧徒によって営まれていた過去を偲ばせる。

飯田山自然公園として整備された山頂からの眺望は見事。眼下に広がる熊本平野の田畑の向こう側には、熊本市街地と金峰山、そして有明海だ。さらに、雲仙普賢岳だけでなく運が良ければ長崎県と佐賀県の県境の多良岳も望める。

足元の飯田山は、白亜紀の浅海や湖沼で堆積した御船層群と呼ばれる砂岩や泥岩で出来ていて恐竜化石が発見されたことでも有名だ。同様の地層は天草方面にも連なり、南西に目を向ければ八代海の先にその堆積構造を残す独特な地形に気付くこともできる。

ちなみに、飯田山はその名についての面白い民話が残っている。その昔、名も無き山だった飯田山が金峰山に背比べを持ち出し、山の神様にお願いして両山頂間に樋を渡して江津湖の水を流してもらったところ、言い出しっぺ側に一気に流れ下った。恥をかいた飯田山が「もう、言い出さん!」と言ったことがその由来となっているとか。しかし、この言い伝えは、平安時代から仏門のメッカとして続いた由緒正しき山の命名の話しとしてはなんとも受け入れがたい。

飯田山は現在も隆起傾向にある九州山地の北限にあって、平野部との境界には熊本地震の原因となった布田川断層帯が走っている。また、飯田山を成す地質の一部では貝化石も産出する。一方、かつて火山であった金峰山は別府ー島原地溝帯と呼ばれる沈降側にあるのだが、古(いにしえ)の聡明な人物が遠い将来の飯田山の敗者復活を見越して紡ぎ出した物語と考えるのはいささか不遜か。しかし、この言い伝えは飯田山の近くに居住した者が創り出したに違いない。おそらく、高名な和尚が若い僧侶に向けて広い視野とち密な観察眼そして謙虚な心の大切さを茶目っ気たっぷりに語ったのがその起源ではなかろうか。

そんなことを考えながら山を駆け下る。おっと危ない、これからは転ばぬ先の杖が必要な年ごろのようだ。

「新解釈 飯田山2」

頂上を背にして走り出し、常楽寺を少し過ぎると送電線の保線のために伐採された見晴らしの良い場所にでる。ここからは飯田山の北側の景色が楽しめる。目を凝らせば県北の人々の精神的支柱となっている不動岩も見えるはずだ。眼下には丸味を帯びた船野山の向こうに、立野火口瀬に端を発して西方向に緩やかに傾斜して広がる台地が金峰山の麓にまで及んでいるのが分かる。台地の殆どは市街地化していて、地下の様子は知る由もないが、基本的には「破局噴火」と呼ばれる阿蘇カルデラを形成させた火山活動に伴った火山灰やそれらが冷え固まった凝灰岩でできている。いわゆる「火砕流堆積物」だ。そして、その堆積物の上には健磐龍命のけ破り伝説を彷彿とさせる「カルデラ湖決壊堆積物」とでも表現できそうな巨石を含んだ段丘砂礫層が分布している。さらに、台地部との境には熊本地震で益城町に甚大な被害を及ぼした木山断層があり、そこから南側の低地部は6千年前の縄文海進の頃は遠浅の海だったのだ。人間の営みに対してどうしようもない儚さを感じる一方で、悠久のときの流れ中で一瞬を懸命に生きる人々の命の尊さを感じずにはいられない複雑な心境になるひと時だ。

ところで、「飯田」はとても縁起が良い地名で、昔から良質な米所であった印象を受ける。確かに、秋口の収穫の時期ともなれば、山裾の圃場された緩傾斜面にはたわわに実った稲穂を見ることができる。しかし、この斜面は段丘砂礫層でできていて、一般には水はけが良過ぎるために水稲には不向きな土地柄とされる様な所だ。近代に至っては、収量を確保するため近隣の河川からの揚水や井戸工事も行われている。

しかしだ。足をとめて注意深く周囲を観察する。すると、冬の刈り取られた田面の一部は湿潤していて、少ないながらも湧水が確認できる。梅雨時期には山肌からの流水とともに湧水量も増していることだろう。また、砂礫層も認められるがその中には赤褐色の粘土も多く含まれ、田面の土は粘着が強く変形も容易だ。つまり、保水性が高く開田に適した地盤ということなのだ。その昔、当時としては十分な量の収獲が得られたのではないだろうか。表層の軟質化した小礫や土の特徴から、これらの起源は、背後の飯田山を形成する風化しやすい特殊な性質の砂岩や泥岩であることがわかる。白亜紀の砂と泥が長い長い時を経て「飯田」の名にふさわしい豊穣の台地を創り出したのだ。

俄然、足取りは軽くなり少し遠回りをして帰りたくなる。益城町北部の安永地区のある所から南方を眺めると、台地面をまるで泳いでいるかのような魚のシルエットに驚いてしまう。丸味を帯びた部分が魚の胴体で尾ビレが飯田山だ。陸域だからフナだろうか、そう、フナの山、転じて船野山。ランナーの独善的仮説である。(終)

このような原稿をもとに、他の執筆者からの意見も参考にしながらK記者が校正と修正を加えたのちに紙上に掲載されたのであった。

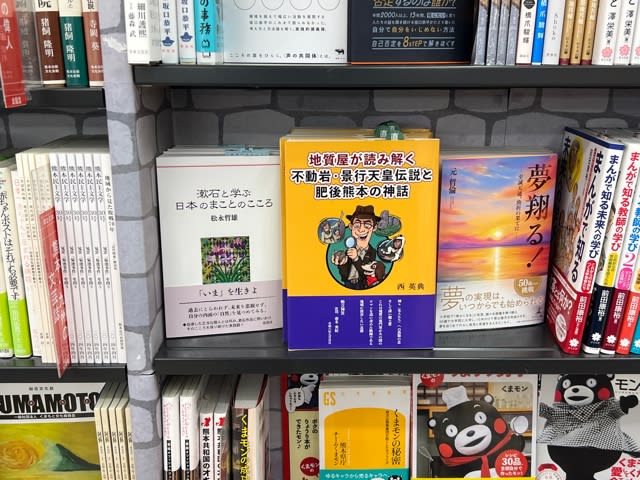

『地質屋が読み解く不動岩・景行天皇伝説と肥後熊本の神話』(以下、拙著と略)の第1章となっている「不動岩伝説をめぐる物語」は、『ジオ・ドラマ』の取材時に書き下ろした原稿案がその元となっていた。

『ジオ・ドラマ』の初回の打ち合わせで、自分に与えられたテーマは二つ。一つは、熊本平野を挟んで対峙する金峰山と飯田山の背比べの昔話。もう一つは県北に伝わる不動岩の首引き伝説。いずれの物語も地形説話なのだが、そこに地質の話を絡めて大地の成り立ちについて記事を書くというのが自分の役割であった。

飯田山は自宅から10kmに位置し、当時は脚力もあって週末にはランニングで往復する馴染みの山であり、もちろん、背比べの昔話しも子供の頃からよく知っていた。なので、飯田山の担当になったのは当然の成り行きだった。とは言え、飯田山の地質や昔話しについて一般的なカタチ(一般読者にとっては一般的ではないが)で記事にしても面白味に欠けるのではないかというのが、担当が決まった時点での発想であった。

しかし、どう切り込んでいけばいいのか、妙案がなかなか浮かばず、結局のところローカルゲインのS君との酒の席でのヤリトリから湧いて出てきたアイディアにすがったのだった。そして、その夜自宅に戻って一気に書き上げた文章がほぼそのまま採用されたのだ。

不謹慎甚しいのだが、2回にわたって掲載された飯田山の話は、つまるところ、酔っ払いの戯言駄文の誤爆命中によるもので、あたかも地中に埋もれた金塊を図らずも掘り当ててしまったという幸運の元に創出されたものだったのである。

一方の県北の不動岩にまつわる首引き伝説については、馴染みのソレとは到底言いがたく、従って十分な下調べが必要だった。また、個人的で勝手な思い込みであるが、酒の力を借りて書き上げた「飯田山」に対する猛省があったことも附記しておかなければならないだろう。

幸いにも、「飯田山」の初稿を新聞社に送ってから、次回の首引き伝説の掲載まで数ヶ月という時間的な余裕があった。本腰を入れて取り組むことにしたのだった。

つづく

さて、お正月はクソ時間があって、筆ならぬ指が勝手に進みがちであるので、「おせちが無い問題」をもう少し掘り下げてみることにする。

そもそも、群馬県の料理店におせちを注文したことを知ったときから、激しい違和感を感じていたのだった。

晩秋に、次女と妻は関西を一緒に旅をしていて、話しの様子からして、その時のノリで注文の方向性を決定したようなのだった。つまり、これは旅行アルアルで、修学旅行生の男子が旅先で木刀や日本刀のレプリカを購入する行為のソレとさして変わらない行為なのではないかと考えられるのである。事実、我が家には日本刀のレプリカがあったりするのである。

我々は旅先でのそのコーフンした状態において、しばしば思慮を欠く行動をとってしまいがちである教訓を、売店に置かれているレプリカの日本刀に見い出さなければならないのである。レプリカの日本刀や木刀は、ソレを教える為に土産店に置かれていると言っても過言ではない。

さりとて、旅先での思慮を欠く行動や醜態は、周囲に迷惑を掛けなければ、それはそれで後に楽しい思い出となり得るものであるから、それらを全面的に否定すべきでないことも心得ておかなければならない。

それらを踏まえたうえで、今般の問題について一家言申し上げるとするならば、おせちを熊本から900キロも離れた「群馬県」の料理店に注文するのは如何なる了見であるのかと問い糺すべき事項ではないかと、そう考えるのである。

決して、おせちが届かなかったことを問題にしているのではない。

我々は利便性というものを勘違いしてはいないか。

900キロといえば、およそ熊本から上海や平壌に匹敵する距離である。パリ(フランス)-ベルリン(ドイツ)の距離である。

そういった遠方で調理頂いたものを暮れの差し迫った大晦日に届けさせる行為とは、いかなる行為なのかと問いかけたいのである。

Amazonの物流センターに在庫としてあるものが機械的に届けられるのとはワケが違うのである。ゴルフ場にゴルフ道具を送るのとも違うのである。返礼品でもないのである。

届けられるものは、人の手で丹精込められて作られたはずの食品なのである。

恐らく、「群馬県」の料理店は、まさか熊本から依頼があるとは想定していなかったのではないだろうか。

たとえ、冷蔵発送だとしても、空輸だとしても、群馬県から熊本県への直行はあり得ない。大都市を経由しなければ届かない。物流の働き方改革で、以前のような短時間配送を望んではいけないご時世でもある。

タイパだ、コスパだと、それを望む声を上げることが、あたかも正しい消費者のように評価さる雰囲気が昨今の社会を覆っているように思えてならない。

お正月のお祝いに頂くありがたい食事が「おせち」なのである。

たとえ、それが注文品であったとしても、できれば地域の産物で、地域の顔が見える方々に作って頂いた「おせち」を頂きたいものである。

昨年までそうであったように。

明けましておめでとうございます。

さて、我が家では正月早々から注文していたおせちが届かない問題が勃発。

おせちの注文段取りは、妻と次女が相談して決めていたようだが、大晦日の午後9時を回っても到着しなかった。

現時点において、発送されたかどうかも実のところよくわからない。聞けば、発送元は群馬県の評判の料理店で次女が旅先で気に入ったお店だったそう。

ところで、ナゼ「新年、明けましておめでとう」なのだろうか。ナゼ、私たちは新年を祝うのだろうか。一方で、お正月感が薄れている昨今と言われて久しい。

何かと忙しいご時世、お正月を単なる冬休みと捉えるのも一つの考え方で、遊ぶも良し、ゆっくり休むも良し、人それぞれの過ごし方があって良いと思う。

しかし、これは私なりの雑感の一つであるが、お正月をお祝いして気持ちを新たにするという行為は、無事に新しい一年を迎えることができたことに対する感謝の表徴ではないのかと思うワケである。

その上で、おせちとは、単なる欲を満たす食べ物でもなく、お正月感を出すガジェットではないと思うワケである。おせちの歴史は知らない。しかし、年をとって色々経験するなかで、おせちについて再考すれば、その原初は、神様に捧げる供物ではなかったのかという思いに至るのである。

おせちが無い❗️

つまりそれは、神様をお迎えする準備ができていないということ。家長として責任を取り反省しなければならない。早朝から近所の氏神様である沼山津神社を家族で参詣。

果たして、我が家は正しいお正月を迎えることができたのだろうか⁉️

低血糖で迎えた元旦の朝であった❗️

令和6年12月20日が『地質屋が読み解く不動岩・景行天皇伝説と肥後熊本の神話』の記念すべき出版日となったわけだが、出版に至るまでのことを記録しておこうと思う。

本書(書籍)の冒頭にもあるように、キッカケは熊日日新聞の企画記事『ジオ・ドラマ』の執筆者の一人であったことだ。しかし、そもそもの『ジオ・ドラマ』がナゼ企画されたのか、そのあたりのことから記録しおく必要があるように思う。

ご存じのとおり、私は、地質調査を生業にした地元の中小零細企業に勤務している一技術者に過ぎないのだが、県内業者で組織された団体会員でもあるため、その団体が主催する催しものなどに駆り出されることがある。

今から遡ること4年ほど前、その団体の設立の40周年の記念事業で、当時の理事長の発案で記念冊子を作ることになり、その製作委員(執筆者)に選ばれてしまったのが運の尽き。今だから言えるのだが、「気分は、もう、めんどくせぇ~」だった。最初の会合は内容についての検討会だったように思うのだが、あまりの面白無ささについていけなく、内心、途方に暮れてしまったような記憶が残っている。

その席で意見を出すよう求められた。

「たぶん、フツーに熊本の地質を、文章や写真で紹介するだけじゃぁ面白くないっすよ」

(心の声:だって、そんなガイド本はどれも似たり寄ったりでツマンネェーだろ、大体が、地質屋が地質のことを語れば語るほど、鬱陶しがられて、周りは引いてしまうのがイッパンジョーシキってもんだろ)

「それでは、ナニか面白くなる考えでも?」

「エっ!?、、、、例えば、マンガとか、、、あ、そうですねー、県内で起こった災害をイラスト入りマップで紹介するとか、、、」

そういうワケで、イラストマップの担当になってしまい、さらにメンドーなことなってしまったのだった。

冒頭の画像が、記念誌に掲載されたイラストマップ。

結局、地元のデザイナーさんの指導を受けて著作権侵害にならによう報道機関が掲載した象徴的な災害写真を参考にしてイラストを自作したのだった。帰宅してからの製作期間は2ヶ月以上になったのではないだろうか。

その昔、精神衛生の向上を目的に色鉛筆画をやっていたのが役に立った。とは言え、出来映えについては全く納得できるものではなかった。しかし、委員会での評判は上々で、記念事業の担当理事からは大変感謝されたのだった。

そして、記念誌として仕上がったのが『火の国、水の国、くまもと』で、県内の自治体などに頒布された。

しかし、一抹のひっかかりは委員会で発せられた暴走気味の意見だった。

「記念誌を一般書籍化するのはどうだろう」

そう意見を発した人物には大変失礼なのだが、自分にとっては噴飯ものだった。

ただ、これはあくまで私見。書籍化はハードルが高く、そもそも記念誌レベルの薄っぺらいものをどう料理して書籍化するというのだろう。ズバリ、面倒はもうゴメンだと思った。なので、反対意見を次回の打ち合わせ時に発すべくその根拠を得るために私は一つのズルイ行動にでた。

プロに意見を求めることにしたのだった。

果たして、そのプロとは、本当に出版物に明るいプロと言い切れるか疑わしいかったのだが、文人としての専門性が高いと思われる新聞記者の友人S氏に冊子を送って感想を得ようと思い立ったのだった。ところが、冊子を送付しその友人Sからの返事よりも早く反応して連絡してきたのがS氏の後輩K記者で、ついては、この冊子の発刊経緯などについて取材したいとのことだった。自分の行動がヤブヘビ気味になりつつあると後悔しながら、そういう事情であれば、話は通すので、直接、理事長に取材を申し込んではどうかと返答したのだった。そして、その申し出のついでに相談を受けたのが、後の連載記事となる『ジオ・ドラマ、くまもとの大地を歩く』という企画案だった。

「最近ブラタモとか流行ってじゃないですか、そういうことに興味を持ってる人って結構多いと思っていまして、そんなブラタモ的なことを紙上でやってみようとか考えてるんですけどどう思いますか?、そのような場合ご協力頂けることはできるでしょうか?」

「、、ん、まぁ、、できるんじゃないでしょうか、、ん、まぁ、、それも理事長に相談してみればどうでしょうか」

指先が力無く通話をオフにした。

ヤな予感は見事的中。記念誌作りが終わって間も無く、次は『ジオ・ドラマ』の執筆者の一人に抜擢されてしまったのだった。そして、『ジオ・ドラマ』を通じての取材が、本書作成の端緒となったのである。つまり、本書はある意味においてヤブヘビがその発端であったのである。

思いもよらないことが起こることの喩えとして、瓢箪から駒なんていう諺があるが、今回の出来事は、さしずめ「藪蛇から本」というシン・諺がテキトーなのかもしれない。

さて、昨日の投稿では、自費出版についてアナウンスさせて頂いた。<o:p></o:p>

内容は、書籍の題名のとおり「景行天皇」が中心。<o:p></o:p>

本ブログで2022年秋から23年の年明けごろに連載していた『景行天皇伝説を巡る冒険』が本書主軸の第2章を構成している。<o:p></o:p>

出版にいたるまでの経緯は様々なのだが、当ブログでの『景行天皇』シリーズの反響(閲覧数)が少なからず影響していたことは間違いない。

『景行天皇』シリーズについては投稿が終了して既に2年が経過しようとしているが、不思議なことに現在も毎週100件以上のアクセスが続いている。<o:p></o:p>

本ブログの聡明な読者諸兄にだけ内内に披露するが、本書の『地質屋が読み解く不動岩・景行天皇伝説と肥後熊本の神話』を書きあげた理由の一つは、景行天皇に興味のある方々(アクセス者様)から「景行天皇伝説についてもっと知りたい」という聞こえざる声に応えたいという思いがあったに他ならない。(思い込みに過ぎないが)。<o:p></o:p>

そういうワケで、本書が完成に至った背景にはアクセスして頂いた方々の存在があったのである。<o:p></o:p>

この場を借りて厚く感謝申し上げる。<o:p></o:p>

本当にありがとうございました。

ちなみに、現在Amazonでは「一時在庫切れ」となっていますが、出版社に問い合わせところ早急に対応するということなので、注文に問題はありません。ただ、年末休暇に入るため普段より配送に遅延が生じるとのことです。

ここに、謹んでお知らせしなけらばならない事がある。

書籍を出版した。一冊2200円(税込)である。

342頁である。地方古代史サイエンスエンタメ本であり、シン・ジャンルである。新しい地平を切り拓いたのである。

そして、出版に際して真剣に学んだことが有る。

その一冊の書物には筆者の思いだけではなく、それに関わった様々な人々の思いが込められているということ。

流通出版に関わった方々、本書に登場する方々、引用文献の各執筆者(研究者)の方々、これらの方々の思いを代表して、声高らかに主張したいことがある。

「皆さんには、ぜひ、本書の購入をご検討を頂きたい!」

なお、本書は初版1000部、全国流通となっている。

重ねて申し上げる。

「ぜひ、ご購入を!」

これといった特典は無い。

しかし、帯にもあるように推薦者は、かの幣立神宮の宮司である。

世界平和の御利益が期待できる。

#幣立神宮 #不動岩 #景行天皇 #神話 #日本神話 #阿蘇神社 #阿蘇 #古代 #肥後国 #火の国 #山鹿 #菊池 #鯰 #神社 #球磨人吉 #球磨川 #大王神社 #相良家 #自費出版 #ブリタニースパニエル #犬 #日本古代史 #地方古代史 #日本史

#古代史サイエンス

既に故人となっているが、熊本にこんなスゴイ思想家がいただなんて。熊本の文芸界隈については全くムチムチであった。

ところで本書は、とにかく、良書であった。

江戸末期から明治初期に来日した異邦人が記した膨大な資料を渉猟し、その異邦人の目を通して、当時の人々の生活、習俗、心情を活写しながら、それらが既に失われた一つの「文明」であったこと明示した傑作!

この失われた「文明」は、西欧近代化してしまった現代の我々日本人には全く受け入れられないだろう。しかし、その「文明」に懐かしさを禁じえないのは、その「文明」を育んだ永い歴史の中で私たちに刻印されたDNAのようなナニかがあるからなのかもしれない。

また、その「文明」下に生まれたとして私はこの年齢まで生きることは困難であっただろうと思うのだけれど、そういう思考と、当時の人々が抱いていた底抜けの明るさを有した不思議な諦観とも言うべき想念に否応なく共鳴してしまったのだから仕方がない。

そして、いわゆる現代社会というやっかいな環境から独立した完全な人権を有した一個人という観念を放棄して、むしろ自然の摂理の一部として、この世に溶け込むような生きかたを選択することのほうが、私のような不遜な人間の身の丈にあっているのではないかと思うに至った。

つまり、ごくごく簡単に言ってしまえば、愛犬のサラちゃんと私と命に特別な差は無く、どちらも等しく大事であり愛おしい存在であるということを存分に感じながら日々を過ごすという生き方がラクチンなのである、というこである。

サラちゃん、大好きだよ。

「本当にありがとうございました」

正直な気持ちをお伝えしました。

終わり。

【謝辞及び予告】

これで『景行天皇伝説を巡る冒険』は終わりますが、前編の『三玉山霊仙寺を巡る冒険』の連載中からリアクションで応援して頂いた皆様には厚くお礼申し上げます。連載の励みになりました。

kanumasさん

ff10yunaさん

daitou8さん

mamazonesさん

takeidentalさん

micawberさん

shiawase-beatさん

mi-yu66_1966さん

masahiroshige777さん

manbo_tourさん

janko312さん

ocean8さん

marusan_slateさん

momo2303さん

azisaiki2015さん

sakuranoyamiさん

本当にありがとうございました。また、多くの方にも閲覧頂き本当にありがとうございました。

さて、次作は『阿蘇神話伝説を巡る冒険』と題して現在、鋭意、製作中です。自作では民俗学に加えて、最新の考古学や地質学の知見を踏まえて、熊本県の阿蘇地域に残る神話伝説を解き明かすという意欲的な内容を目指しています。驚きの結末もあるかもしれません。ご期待下さい!

連載は一ヶ月後くらいから始まると思います。

『景行天皇伝説を巡る冒険』《参考文献・引用文献》

『日本書紀(上)(下)』井上光貞 監訳 中公文庫 2020年

『新版 古事記 現代語訳付き』中村啓信=訳注 平成21年

『図解 古事記・日本書紀』多田元監修 西東社 2014年

真弓常忠『古代の鉄と神々』筑摩書房 2018年

谷川健一『魔の系譜』講談社 1984年

谷川健一『日本の神々』岩波書店 1999年

舘充 「わが国における製鉄技術の歴史―主としてたたらによる砂鉄製錬について」『鉄と鋼』Vol. 91 No. 1、日本鉄鋼協会 p.2-10 2005年

吉田敏明「鉄から見た我が国の古代史」『火力原子力発電』Vol.66 No.9 p.515-528 2015年

永田和宏『人はどのように鉄を作ってきたか』講談社 2017年

田中和明 『よくわかる最新「鉄」の基本と仕組み』秀和システム 2009年

浅井壮一郎 『古代製鉄物語「葦原中津国」の謎』彩流社 2008年

山内裕子「古代製鉄原料としての可能性〜パイプ状ベンガラに関する一考察〜」『古文化談叢』第70集 p.243-252 2013年

佐々木稔・赤沼英男・伊藤薫・清水欣吾・星秀夫「阿蘇谷狩尾遺跡群出土の小鉄片と鉄滓様遺物の金属学的解析」『古文化談叢』第44集 p.39-51 2000年

藤尾慎一郎「弥生鉄史観の見直し」『国立歴史民俗博物館研究報告』第185 p.155-182 2014年

西岡芳晴・尾崎正紀・寒川旭・山本孝広・宮地良典『桜井地域の地質』地域地質研究報告 5万分の1地質図幅 京都(11)第64号 地質調査所 平成13年

大塚初重監修『古代史散策ガイド巨大古墳の歩き方』宝島社 2019年

『小野原遺跡群 黒川広域基幹河川改修事業に伴う埋蔵文化財調査報告』熊本県文化財調査報告 第257集 熊本県教育文化課編 2010年

安本美典「邪馬台国学」『遺跡からのメッセージ古代上編 熊本歴史叢書1』熊日出版 平成15年

中橋孝博「戦う弥生人 倭国大乱の時代」『遺跡からのメッセージ古代上編 熊本歴史叢書1』熊日出版 平成15年

河野浩一『熊本のトリセツ』昭文社 2021年

川越哲史編『弥生時代鉄器総覧』広島大学文学部考古学研究室 2000年

大神神社ホームページ http://oomiwa.or.jp/

磯山功・斎藤英二・渡邊和明・橋本知昌・山田直利「100万分の1日本地質図(第2版)から求めた各種岩石・地層の分布面積」地質調査月報、第35巻第1号、p.25-47, 1984年

井澤英二『よみがえる黄金のジパング』岩波書店 1993年

高橋哲一「花崗岩系列の成立と展開 石原舜三博士の偉業を振り返って」『GSJ地質ニュース』Vol.9 No.10 p.289-297 2020年

Shunso Ishihara (1977): The Magnetite-series and Ilmenite-series Granitic Rocks: Mining Geology, 27, 293-305

井上智勝『吉田神道の四百年 神と葵の近世史』講談社 2013年

熊本文化研究叢書6『肥後和学者 上妻博之 郷土史論集1』熊本県立大学日本語文学研究室編 平成21年