2012/08/18

ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>夏の花ひまわり蘊蓄(1)ひまわりの原産地とひまわりの歴史

夏らしい花のうち、どういうわけかカンナは赤いのも黄色いのもあまり好きになれません。葵も好きでない。夏咲く花で好きなのは、なんといってもヒマワリです。

ヒマワリはキク科の植物。一般に花と呼ばれる部分、キク科の他の花、菊やタンポポと同じく、小さな花がたくさん集まって、ひとつの花に見えるのです。

花が集まったものを花序といいます。外輪に黄色い花びらが開いた部分が舌状花、内側の花びらがない花を筒状花(管状花)と区別して呼ぶのだそうです。

「ひまわり」を辞書で調べてみると、広辞苑には「メキシコ原産」とあり、他のところには「アメリカ原産」とでていました。原産地はどっち?

植物学の研究からいうと、ヒマワリの原産地は北アメリカ大陸西部であると考えられています。野生のひまわりを栽培用にしたのは、紀元前のアメリカネイティブの人々。(アメリカインディアン)

長楕円形の種子は、そのまま殻をとって食べたり、植物油を生成したりでき、食用作物として重要な位置を占めていました。

スペイン人がアメリカ大陸へ上陸したのち、1532年、インカ帝国に攻め込んだピサロFrancisco Pizarroが本国に「ひまわり」について報告。

1569年、スペイン人の医師ニコラス・モナルデスがヒマワリの種をマドリードのスペイン王立植物園に持ち帰り、植物園内で栽培が開始されました。

スペインやイギリスの植物園は、植民地の有用植物を栽培し、農業利用するための実験室でしたから、世界中のさまざまな植物が集められ、研究されました。

ヒマワリは、スペインが「国益のために門外不出」として、100年もの間、国外に出されることがありませんでした。ヒマワリが他国にも知られるようになったのは、世界最強とうたわれたスペインの無敵艦隊が、イギリスのエリザベス一世のもとに屈し、その勢威にかげりが出てきてからのこと。国の守りが弱くなると、門外不出の秘密の花も、外へ漏れていきます。

17世紀になると、フランス、次にロシアに伝わっていきました。当初は鑑賞植物として広まり、ロシアで食用として改良され大々的に栽培されるようになりました。

昨年来、ひまわりが注目を集めたことがあります。ひまわりはこれまで、食用や油採取に利用されてきました。しかし、3.11以後、これまでと異なる点で利用出来るかも知れない、と話題になりました。ヒマワリを植えると、セシウムほかの汚染放射能を吸収し、除染に役立つのではないかと期待されたのです。チェルノブイリなどに植えられた実績がある、という話でした。

しかし、農水省の実験結果では、ヒマワリ植栽ではほとんど効果がなく、表土を削り取る方法が一番効果がある、という発表がありました。削り取った表土はまた処理をしなければならず、放射能汚染を完全に処理するには、人間の手におえるものではない、ということがよくよく身に染みました。

ひまわりは除染には役立たない、との実験結果は残念なことでしたが、ひまわりのあの向日性が、心を明るくしてくれたのは確かです。

福島県に植えられたひまわりの畑

8月後半のシリーズは、「ひまわり蘊蓄」です。ひまわりにまつわる伝説やことば、絵画などを紹介します。

<つづく>

2012/08/19

ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>ひまわり蘊蓄(2)ヒマワリ絵画

ヒマワリがスペインの「門外不出」の植物園から漏れ出ると、たちまちヨーロッパ社会に伝播しました。17世紀の西洋の画家達もキャンバスにヒマワリの姿を残しました。

アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck1599-1641)は、フランドル出身。ルーベンスの元で修行したバロック期の画家です。イギリスのチャールズ1世のもとで宮廷画家となり活躍しました。「ヒマワリのある自画像」は、チャールズ1世から送られたという金の飾りを身につけ、王室の勢威を表すヒマワリに向かっている姿で描かれています。

ヴァン・ダイクが仕えたチャールズ1世は、日本史でいうと関ヶ原の戦いの年、イギリス史でいうとエリザベス朝最盛期の1600年に生まれました。スコットランド女王メアリースチュアートの孫にあたります。父親のジェームズ6世(イングランド王としてはジェームズ1一世)は、自分の母親メアリー・スチュアートを処刑したエリザベス1世から後継者に指名されました。チャールズ1世は、6歳のとき父親と共にロンドンに移住し、25歳のとき、イングランドスコットランド連合王国の王となりますが、オリバー・クロムウェルとの内戦により、49歳のとき処刑されます。

治世の間、内戦のほか熱中したことといえば、絵画収集。今に伝わるイギリスのロイヤルコレクションの基礎を固めました。

ヴァン・ダイクが王室の勢威の象徴としてひまわりを選んだのも、古き強国スペインから伝わった大陽の花を己の力のシンボルとしてチャールズ1世が好んだためだったのかもしれません。

政治能力に欠けたとされるチャールズ一世が、清教徒革命で処刑された王様だということ以外で現代に知られているエピソードがあるとしたら、フランスのデュマの小説「三銃士第2部」で、ダルタニヤンが救出しようとして失敗する王様がチャールズ1世、ということくらいでしょうか。チャールズ1世のお后はフランス王の娘でした。この時代、ヒマワリはフランスのルイ13世の薬草園でも栽培され、ルイ14世は、ひまわりを愛好したと伝えられています。

17世紀、スペインから各地に伝播したヒマワリは、たちまちのうちにロシア、中国へと広がり栽培されました。

中国からヒマワリが日本に伝来した17世紀江戸時代。18世紀になると、珍しもの好きの江戸の絵師達、盛んにヒマワリの絵を描きました。

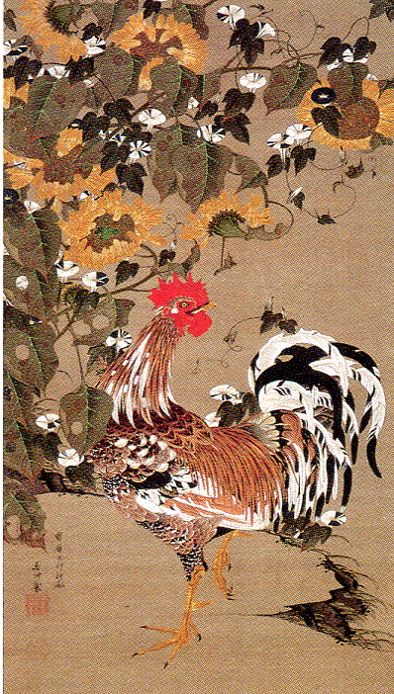

伊藤若冲と酒井抱一の絵は、三の丸尚蔵館や東京国立博物館などで、見ることができます。

酒井抱一「十二ヶ月花鳥図より」 と 鈴木其一「向日葵図」(畠山美術館)

伊藤若冲 向日葵雄鳥図

ヒマワリを描いた絵画、として私たちの脳裏に浮かぶ絵は、おそらくヴァン・ゴッホの描いた12枚のひまわりでしょう。

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ(Vincent van Gogh1853-1890)

ゴッホは、生涯のうち、画家として生きたのは10年ほど。37歳で自ら命を絶った短い一生のあいだに、12点のひまわりの絵を残しました。

ゴーギャンとともに住んでいたころから晩年までに、南フランスのアルルで描かれたひまわりは7点。そのうちの1点が東京新宿の損保ジャパン東郷青児美術館に所蔵されています。ロンドンナショナルギャラリーとほぼ同一のモチーフで、損保ジャパンが購入した直後からフェイクとの評がたえませんでしたが、美術館側は、「当館のひまわりは「15本のひまわり」と説明しています。

14本のひまわり(ロンドンナショナルギャラリー)と 15本のひまわり(損保ジャパン美術館)

3本のひまわり(個人蔵)

ゴッホのヒマワリ12点をすべてを見るなら、このサイト

http://www.vggallery.com/misc/sunflowers.htm

ゴッホとゴーギャン(1848~1904)との共同生活が破綻しようとするころに、ゴーギャンが「ひまわりを描いているゴッホ」の肖像を残しています。ゴッホの行動に不安を感じながらも、その姿を写し取ったのです。

ゴーギャン「ひまわりを描くゴッホ」

1880年からはじまったゴーギャンとゴッホの同居時代は、ゴーギャンとの軋轢に疲れたゴッホが自分の耳を切り落とすという自傷行為に走り、おわりとなりました。ゴーギャンはゴッホとの共同アトリエ「黄色い家」を去り、1891年には、太平洋のタヒチ島に移住します。

ゴッホはピストルで頭を撃ち抜き生涯を終えます。

ゴッホは、弟テオへ宛てて膨大な手紙を残しています。

ひまわりについては、テオに次のように書き残しています。(Letter 573 Vincent van Gogh to Theo 22 or 23 January 1889)

「シャクヤクの花はジーニーンのだって、君は思ってるんじゃないかい。タチアオイはクォストのものだ。だけど、ヒマワリは幾分かは僕のものだって、君も思うだろう?」

You may know that the peony is Jeannin's, the hollyhock belongs to Quost, but the sunflower is mine in a way."

<つづく>

2012/08/21

ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>ひまわり蘊蓄(3)英国王の植物園・大陽王の紋章

新大陸に咲いていたヒマワリが、スペイン人によってヨーロッパに紹介されたのち、ヒマワリについて書かれた最初の花譜は、モナルデスとフランプトン(Monardes & Frampton)が1569年にスペイン語で書いた『西インド諸国到来の薬草史“Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales 』という書です。ニコラス・モナルデスは医師として薬草の研究をしており、スペイン王立植物園でヒマワリを薬草として栽培していました。

モナルデスの本に書かれたことはすぐに英国にも伝わり、1577年には翻訳されました。『新発見大陸からの有益なニュース“Ioyfull newes out of the New-found Worlde )』

英国の園芸家ジェラルド(Gerarde)は、1597年に、“The Herball”という本に、自らの観察結果を書き、「太陽の花と名付けられたのは、花の形が太陽に似ているからであり、茎が太陽のほうを向いて回るということはない」と書き残しています。

1629年には、ジョン・パーキンソン(John Parkinson 1567 - 1650)が、“Paradisi in Sole, Paradisus Terrestris ”という本を著し、王家の植物園で栽培されている植物について、詳しい花譜を残しています。パーキンソンはジェームズ1世の薬剤師として仕え、その息子チャールズ1世の代になると「王立植物園の園芸家」として植物栽培を行いました。イギリスでも薬剤師が薬草としてヒマワリ栽培を行ったことがわかります。

パーキンソンの、“Paradisi in Sole, Paradisus Terrestris ”

前回、「ヒマワリ絵画」で、チャールズ1世がヒマワリを愛好しただろう、と書きましたが、ヴァン・ダイクの自画像に描かれたヒマワリのほか、チャールズ1世お抱えの園芸家パーキンソンのくわしいヒマワリ花譜によっても、この花がどれほど英国王の心をとらえたかが推測されます。

フランス絶対王政最盛期のルイ14世は「太陽王」と呼ばれ、ベルサイユ宮殿を造営し、大陽をアレンジした紋章をベルサイユ宮殿にも飾りました。 ルイ14世の紋章

ルイ14世の紋章

ヒマワリがスペインからフランスに伝わったのは、太陽王の父ルイ13世の時代。ルイ13世は、薬草園を創設し、外来の植物を育てました。スペインやイギリスの王立植物園が、植民地の新種植物を有効利用するための実験室だったことを紹介しましたが、ルイ14世も王立アカデミーを設立し、植物栽培の研究をさせました。

イギリス王チャールズ1世がヒマワリ好きだったろうと述べましたが、同時代のルイ14世もヒマワリを愛好したことでしょう。ルイ14世が大陽王と呼ばれたのは、バレエ好きで、自らが「大陽の王」という役に扮してバレエの舞台に立ち、踊ったからです。大陽のような形の花がおおいに気にいったであろうと推測されます。

この推測を裏付ける本のひとつを紹介しましょう。

ルーブル美術館が2000年に出版した『ルイ14世の植物図譜―王の植物』は、ルーブル美術館の銅版画室に残された植物画のうちから選んだ図版が美しい本です。値段は15000円と高くて、とても買えないので、図書館で探してみます。 銅版画(カルコグラフィー)による彩色の美しい植物画は、ボタニカルアートのお手本となりました。

ルイ14世ゆかりのヒマワリの絵は、『ルイ14世の植物図譜―王の植物』の表紙に描かれています。

『ルイ14世の植物図譜 L'Herbier du Roy』著者アラン・ルノー

<つづく>

2012/08/22

ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>ひまわり蘊蓄(4)日本語のひまわり各国語のひまわり

ヒマワリの伝来、日本へは、17世紀にロシアを経て中国から江戸に到来したことを、お話ししました。

スペインから秘密の花が流出し、フランスやロシアに咲くようになったのが16世紀末から17世期はじめなのですから、極東に至るまで、きわめて短期間での伝播だったことがわかります。

中国にヒマワリが伝わった当初は「丈菊(じょうぎく)」と呼ばれていました。茎の長さが一丈(1.8m)くらいもあるための命名です。別名は「迎陽花」。

1617年に書き表された、王路の著作『花史左編』によると。

「其茎丈余亦堅粗毎多直生雖有傍枝只生一花大如盤盂単弁色黄心皆作窠如蜂房状至秋漸紫黒而堅劈而袂之其葉類麻而尖亦叉名迎陽花」

(この植物の)茎は一丈に余り、堅く荒い茎はまっすぐに伸び、茎ごとに花がひとつ咲く。花はお盆のような大盤で、花びら一枚一枚は黄色一色である。黄色い花びらの中心には蜂の巣のようなものがあり、秋になるとしだいに黒紫色になり、堅くなる。葉は麻の葉のように先が尖っている。丈菊の別名は「迎陽花」である。(拙訳:春庭)

ヒマワリを漢字で「向日葵」と書くのは、日本へひまわりを伝えた中国語の漢字名を、日本語の「ひまわり」という呼び方にあてたもの。

中国名:向日葵 xiang ri kui シャンリークイ、葵花(kui hua)クイファ

同時代、1600年に南蛮ジャガタラ(現在のジャカルタ)から伝来したジャガタラ芋=ジャガ芋は、連作が難しいことと芽に毒があるため食用としては普及せず、紫色の花を観賞するために栽培されました。ジャガイモは飢饉の際の「お助け芋」であり、一般の日常的な食用として普及するのは、明治になって男爵いもなど品種改良が行われて後のことになります。

ヒマワリも日本では食用としてではなく、鑑賞用として栽培されました。

江戸時代は、園芸が盛んで、世界史的にみてもたいへん高度な園芸種開発が行われました。もともと徳川家康が大の薬草マニアで、本草学が大好き、二代秀忠は椿の新種作りに精をだし、三代家光は盆栽作りに執心、ということから武士階級の趣味として広まったのです。

江戸時代の園芸栽培で最初に盛んになったのは、椿です。二代将軍徳川秀忠が愛好し江戸城内に椿園を作りました。その後、新種栽培の流行は、朝顔、菖蒲などでも競われ、各地で新種栽培が行われました。大名や旗本の「部屋住み」として捨て扶持で一生をすごす次男以下の武士や隠居の大名、公家たちは、新種の花を作り出すことに熱中し、それを博物誌として書き残すことが各地でなされました。

たとえば、熊本藩では「武士のたしなみ」のひとつが園芸で、肥後六花(肥後椿、肥後サザンカ、肥後朝顔、肥後芍薬、肥後花菖蒲、肥後朝顔、肥後菊)は、今も熊本の名花として知られています。

竹橋の国立文書館には、江戸城紅葉山文庫の蔵書がそっくり受け継がれています。将軍や大名達が熱心に集めた博物誌の展示を見て、すごい!と見入ったことを思い出します。

これらの博物誌に描かれたヒマワリは、というと。

中村惕斎『訓蒙図彙』1666(寛文6)年には、ヒマワリ、ヒナゲシ、ギボウシ、イワレンゲなどの図が初めて描かれました。『訓蒙図彙』は、日本最初の百科事典といえる本です。

ヒマワリについては、

「丈菊」じょうきく・てんがいばな(天蓋花) 〇丈菊は一名ハ迎陽花という.日輪にむかう花なり.よって日車ともいう.花菊に似て大い也.色黄又白きもあり」と、説明されています。

絵入り百科事典『訓蒙図彙』は、江戸の園芸家によく読まれ、版を重ねました。初版から120年たった1789(寛政元)年版の『訓蒙図彙』

「丈菊 てんがいばな」の項

挿絵を描いたのは、下河辺拾水(生年不詳 - 1798(寛政9)日本版ボタニカルアートの嚆矢にあたります。

元禄時代(17世紀末ごろ)には、「ひまわり」という名前が広まっています。

伊藤伊兵衛『花壇地錦抄』(1695)には、「日廻(ひまわり)(中末) 葉も大きク草立六七尺もあり花黄色 大りん」また、1699年の『草花絵前集』には、「○日向葵 〇一名日廻り、〇一名にちりん草、花黄色なる大りん、草立も八九尺ほど亦は十尺ばかり、何所に植ても花は東へ向て開、八九月に咲。」と書いてあります。

伊藤伊兵衛は、現在の豊島区駒込に住んでいた江戸一番と言われた植木屋で、当主は代々、伊藤伊兵衛を名乗りました。、1699年の『草花絵前集』を著したのは、元禄・享保期(1688-1735)に活躍した伊藤伊兵衛三之烝(さんのじょう)と伊藤政武(まさたけ)父子です。

元禄から宝永と年号が変わった、徳川綱吉の時代の末期、1709年に貝原益軒が『大和本草』を出版。「巻之七 草之三 花草類」には

「向日葵 ヒフガアオイ、一名西番葵.花史ニハ丈菊ト云.向日葵モ漢名也.葉大ニ茎高シ六月ニ頂上ニ只一花ノミ.日ニツキテメクル.花ヨカラス.最下品ナリ.只日ニツキテマハルヲ賞スルノミ.農圃六書花鏡ニモ見ヱタリ.国俗日向(ヒフガ)葵トモ日マハリトモ云.」

と、記しています。日向葵(ヒュウガアオイ)、西番葵、丈菊、など、ヒマワリの別名がたくさんあるということは、伝来後、各地への伝播があり、それぞれの地での呼び名があったことが推測されます。

大名を博物学に駆り立てたのは、「趣味」でもありましたが、領内に有用な農作物を普及させたいという所領経営のねらいもありました。江戸時代後期には、各地に「博物学サークル」が出来て、薬品会、博物会も開かれました。平賀源内(1728 - 1779)は、そういう仲間のひとりでした。

めずらしい種類の花が作り出されると、一鉢何百両(今の価格で数千万から1億)という値段さえついたということです。

江戸時代後期になると、博物学、昆虫や魚の絵また植物画に熱中した大名や公家が、数多くいました。ヒマワリ絵画で紹介した酒井抱一も姫路藩お殿様の四男坊です。

公家のトップ、近衞家熈(このえ いえひろ1667-1736)は、落飾後は豫樂院(よらくいん)と号しました。書画にすぐれ、『花木真写』は、陽明文庫(近衛家伝来の古文書、書画などの保管所)に残されました。2005年に『花木真寫-植物画の至宝』として、淡交社から編集復刻されています。

近衛豫樂院の描いた日向葵

日本語でヒマワリを表すことば。『日本方言大辞典』(小学館)『花の歳時記大百科』(北隆館)などから、各地のひまわりの呼び方を抜粋すると。

<太陽の花、太陽に向かう花の意>

日廻り、日回、向日葵(ひまわり)日向(ひむき)日向草(ひむきくさ)日向葵(ひなたあふひ)日向葵(ひゅうがあおい)照日葵(しょうじつき)日蓮草(にちれんそう)望日蓮 転日蓮 迎陽花など。

<丸い形、輪っか、車輪の形の花の意>

わっぱ花 日車(ひぐるま)日車草(ひぐるまそう)天車(てんぐるま)日輪草(にちりんそう)

<外来の花の意>

天竺葵(てんじくあおい)西半葵(さいばんき)西番葵

<その他>

天蓋花(てんがいばな)羞天花(しゅうてんか)ねっぱばな、めっぱ

日本では、大陽にまつわる呼び名が各種ありました。各国語のヒマワリを調べてみると、ほとんどは「大陽+花」という意味の語になっています。でも、各国の方言をしらべてみれば、また違う呼び名があるのかもしれません。

世界各国の言語で、ひまわりをあらわすことば。

学名:Helianthus annuus L. (ヘリアンサス アヌウス)

属名は「helios 太陽」+「anthus 花」、種小名annuusは「一年生の」の意

・ロマンス語系

<「太陽を追って回る」の意>

スペイン語:girasol(ヒラソル・イラソル)girar= 回す、回る + sol(太陽)

ポルトガル語:girassol(ヒラソーウ)girar=回す、回る +sol(太陽 ソーウ)

イタリア語:girasol(ジラソル)girare=回す、回る+sole(太陽) girasole(ジラソーレ)

フランス語:tournesol(トゥルヌソル)tourne=tourner(まわる)の過去分詞 + sol(太陽) soleil(ソレイユ 太陽、日光、ひまわりの花)

・ゲルマン語系

<「太陽の花」の意>

英語: sunflower sun(太陽)+flower(花)説と、sun(太陽)+following(追う)説がある。

ドイツ語:Sonnenblume(ゾネンブルーメ)Sonnen=太陽の +Blume=花

オランダ語:zonnebloem (ゾンネブローム)

・その他

エスペラント語:sunfloro(スンフロロ) (suno=太陽)+花

ギリシャ語: ηλιανθος(イリアンソス)

ロシア語: подсолнечникパトソールニチニク

韓国語: ????(ヘッパラギ)

マレー語: bunga matahari(ブンガマタハリ) ブンガ=花 マタハリ=大陽

タイ語: Dork-taan-tawan(ドークターンタワン)

スワヒリ語:alizeti(アリゼティ)

ほとんどの国のことばで、「大陽の花」という意味になっています。

<つづく>

2012/08/23

ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>ひまわり蘊蓄(4)ヒマワリ花言葉、誕生日の花・国の花

1年365日に、それぞれの「誕生日の花」があります。9月の私の誕生日に当てられているのは、ピンクの秋桜。コスモスも色によって日にちが違うみたいです。

8月5日、8月17日の誕生花が「ひまわり」です。日付には諸説あるのですが、8月5日生まれの人や8月17日生まれの人にヒマワリの花を贈るのもすてきなプレゼントですね。

さて、オランダといえばチューリップが思い浮かびます。タイを訪れたときは、タイの国花というナンバンサイカチの花(ゴールデンシャワー)が町中に咲き誇っていました。ゴールデンシャワーの黄色は、王室を象徴する色でもありました。

国花とは、その国を象徴する花であり、慣習的なものも混じり、諸説あります。日本の国花と言われているのも、桜が代表的な花ですが、皇室の紋章から菊が国花という説もあり、別段法律で決められているようなものではありません。

ひまわりを国花にしている国として知られているのは、ロシアです。17世紀以来、ロシアでは食用のヒマワリ栽培が盛ん。ロシアでは、国を代表する花としてヒマワリが人々の脳裏にうかぶのでしょう。ただし、ロシアの国花は、もうひとつカモミールの花もあります。

ヒマワリの花言葉は、いろいろあります。

「崇拝」「熱愛」「光輝」「愛慕」「あこがれ」「私の目はあなただけを見つめる」「いつわりの富」「にせ金貨」

「いつわりの富」「にせ金貨」という花言葉がある、というのは、伝説によるそうです。

ヒマワリは、古代インカ帝国でも国を代表する花でした。インカはケチュア語で「太陽」の意。現在のペルーの首都クスコは、ケチュア語で「宇宙のへそ」を意味するのだとか。宇宙の中心地がクスコであったのです。

皇帝は太陽神の子孫とされ、黄金とヒマワリによって太陽を象徴していました。ただし、現在ペルーの国花とされているのは、カンツータと呼ばれる赤い花です。

インカ帝国があったペルーでは、ヒマワリは太陽信仰と結びついて、神聖な花として崇拝されていました。神殿に仕える乙女たちは、黄金で作られたヒマワリをかたどった冠をかぶっていたそうです。しかし、スペイン人の侵略のため、黄金のヒマワリの花が奪われてしまったため、ヒマワリはニセ金貨と呼ばれるようになったのだとか。

これがペルーの伝説なのかスペインの伝説なのか、はたまたどこかでいつのまにやら作り出された伝説もどきなのかはわかりません。スペイン人がヒマワリの形の金冠を奪ったらヒマワリが「ニセ金貨」になってしまうというのがどうも腑に落ちないので、この伝説の出典を調べたのですが、確かな出典はどこにも書いてないのです。

学生には「誰かの説を紹介するときは、必ず出典を明記せよ」と日頃言っています。

ですから、「インカの乙女のヒマワリの冠」について、出典を書きたいと思って探したのですが、みな「インカの乙女がヒマワリを象った純金の冠をかぶっていた」という話をコピーしているばかりで、どの本の何ページに書いてあったかという出典がないのです。

これを書いていて、子どもの頃、「インカ帝国探検記」の類の本を読んで影響を受け、「インカの乙女」というお話を作ったことを思い出しました。

読んだ本は泉靖一(1915-1970)の『インカ帝国』(1959岩波新書)。小学校低学年のころは、アンデルセンやラングのような童話作家になって世界中のお話を集めるのが将来の夢でしたが、高学年になると、スタンレーのようなジャーナリストになってアフリカ探検家になるのが将来の夢になり、『インカ帝国』を読んでからは考古学者になってインカ探検をするのが夢になりました。20歳からは文化人類学者になって奥地研究をするのが夢でした。結局はじめて海外へ行ったのは、30近くになってからのケニアでした。

子どもの頃作ったお話は、小さなノートに書きためて、今も持っています。

私が作り出したインカの奥つかたの国では、染め物が知られていませんでした。人々の着る衣服は、すべて白い色をしていた、というのが私の考えたインカの国の暮らし方。

白い服に、頭には冠を被っていて、冠の形によって出自身分がわかる。インカの神に仕える乙女の冠はヒマワリの花の形。

皇帝のみが色を染めた衣服を着ることができました。皇帝の衣裳は、大陽の子孫であることをあらわす赤です。

2012年4月開催の「インカ・マチュピチュ百年展」ポスターより、副葬品の衣裳とインカ皇帝肖像

染め物は、大陽神殿に仕える乙女の秘密のしごと。乙女はサボテンを栽培し、サボテンにつく虫を育てて、虫から染料を取り出しました。この染料は門外不出で、神殿の外に知られてはなりませんでした。

この虫からとれるのがコチニールという染料で、虫とは貝殻虫、臙脂虫のことだった、とは、後年知ったこと。子どもの頃は、「インカ帝国」などの本で知ったインカの赤い染料のことのみ知識を持ち、染料の詳しいことなど知らずにお話を作っていました。

神殿に仕える乙女のひとりが、王宮警護の若者と出会い、恋をする、そんなお話を作って、姉や友だちに聞かせていたことを思いだしたのです。女の子が考えそうな単純なお話です。

「インカ神殿の乙女が、ヒマワリを象った黄金の冠を被っていた」というのは、インカ王宮遺跡の壁の彫刻に刻まれていた、ということなのですが、どこの遺跡のどの壁の彫刻であるのか、はっきりわかりません。2008年に行われたシンポジウム「日本古代アンデス考古学50周年記念」の報告や東京大学大貫良夫教授のアンデス学術調査の報告を読んでも、「手を交差させた彫刻」発見の報告はあるけれど、黄金冠の乙女の報告はない。もし、発見されていたなら、以下のページなどに掲載されるのではないかとおもうのですが。

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2011Alpaca-Algodon_description_04.html

出典を探しださなければ、安心して「インカの乙女のひまわりの冠」と書けないのが、私の性分。子どものころの「お話」なら自由な想像でよかったのですが。

スペインの侵略者たちがインカ帝国から奪ったのは、数々の黄金製品だけではありませんでした。上に記した染料、コチニールもスペインが独占しました。スペインは、この秘密の染料を西欧に持ち帰って売りさばき、巨額の冨を得たのです。

<つづく>

2012/08/25

ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>ひまわり蘊蓄(5)ひまわりの種類とネーミング

ヒマワリの種類

観賞用のひまわりは、花びらが大きくて、真ん中のタネの部分が小さい。切り花用には、背が低かったり、花が小さい矮性のものもあります。

油をとるための種類は、タネが大きい。ネーミングは、「食用ヒマワリ」と、そのものずばり。あまり芸のない直球ネーミングですね。わかりやすいけれど。

3メール60センチにも伸びていく「スカイクレイパー(高層ビル)」という種類もある。

USAミネソタの農場で暮らすJesse父子とスカイクレーパー(Lynelさんの「Just Two Farm Kids」というサイトから拝借)

http://justtwofarmkids.com/2010/08/10/skyscraper-sunflowers/

バラの新種ネーミング、有名人の名をつけたバラが多く、薔薇園でひとつひとつの名前を見て歩くのは楽しいですが、ヒマワリは実用本位なわかりやすいものが多いです。

女優の名をつけるなら、「ソフィアローレンのヒマワリ」「夏目雅子のひまわり」など、いいかも。春庭は、、、春っぽいから、ヒマワリのネーミングには向きません。

「ゴーギャンのヒマワリ」という種類もあるし、「ゴッホのヒマワリ」「モネのヒマワリ」という種類もある。「マティスのヒマワリ」は、ほとんどタネがないって感じ。日本の画家だと、「岡本太郎のヒマワリ」があったらいいな。爆発しそうな花びらのひまわり。

「ゴッホのひまわり」と「ゴッホのひまわりのひまわり畑」

左「モネのひまわり」と、右「マティスのひまわり」

http://www3.cty-net.ne.jp/~fumifuji/kinds.cgi

このページ「ヒマワリ百選」のひまわりの種名をクリックすると、どんなヒマワリなのか、写真がでてきます。

「インディアンブランケット」のように、見ただけではヒマワリには思えないものもあるし、カラーファッションは、花びらの色が濃淡くっきり二色あるものも。 インディアンブランケット

インディアンブランケット

百種類のヒマワリを楽しめます。以下、ヒマワリの種類を上記HPからコピー。

・ア行

アイスクリーム/アースウォーカー/アプリコットツイスト/アボガニーベルベット

イカルス/イスラエルひまわり/イタリアングリーンハート/イタリアンホワイト/イブニングサン/インディアンブランケット/インフラレッドヴェルサイユ

エバーアンディープイエロー/エバーサンハイブリッド/エリートサン/エルサレムゴールド/エルサレムサンライズレモン

オータムオーラ/オータムビューティー/オーラ/オレンジマホガニー

・カ行

かがやき/カクンバーリーフ/カラーファッション/カルメン/

ギャラクシー/ギンガー

クラウン/クラレット/クリムソンクィーン/グロリオサ・ポリーヘッド/

黒竜/ゴーギャンのひまわり/ココア/ゴッホのひまわり/小夏/ゴールデンアイ/ゴールデンチアー/ゴールドラッシュ/コング/コンステレーション

・サ行

サニーハイブリッド/サマーサンリッチパイン/サマータイム/サマーチャイルド/サンゴールド/サンシード/サンシャイン/サンステーション/サンスポット/サンスポットドワーフ/サンダウン/サンダウン ハイブリッド/サンダンスキッド/サンチャイルド/サントノーレ/サンビーム/サンブライト/サンブライトスプリーム/サンリッチオレンジ/サンリッチオレンジハイブリッド/サンリッジフレッシュオレンジ/サンリッチマンゴー/サンリッチレモン/サンリッチレモンドワーフ/サンリッチレモンハイブリッド

ジェード/ジャイアント/ジャイアントサンゴールド/ジャイアントサンフラワーミックス/ジャイアントマンモス/シャイン/ジャミードジャー/ジャンボひまわり/ジャンボリー/ジュニア/ジュリアナ/ジョン/ジョーカー/ジョーカー ハイブリッド/食用ヒマワリ/ジンジャーナット

スカイスクレーパー/スターバーストダンディー/スターバーストブレイズ/スターバーストレモンオーラ/ステラゴールド/ストロベリーブロンド/スパーキー

ゼブロン

ソニア/ソーラーエクリプスハイブリッド/ソラヤ/ソンヤ

・タ行

大雪山/タイタン/太陽/ダークレッドビューティー/ダブルシャイン/ダブルダンディー/タラフマラ

チトニア/チョコフレンド/チョコフレーク/ティファニー/テディーベア/テラコッタ

東北八重/ドワ-フイエロ-スプレ

・ナ行

のぞみ

・ハ行

バイセンテナリ/パイン/バレンタイン/パシノ/パシノゴールド/パティオ/パナシェ/パナシェスターバーストハイブリッド/バニラアイス/パール/ハロー/

ピグミ・ドワーフ/ピーチパッション/ビッグスマイル/ピノチオ/ヒメひまわり

ブラックオイル/プラドゴールド/プラドレッド/プラドレッドシェード/ブリリアンス/プレミアライトイエロー ハイブリッド/フロリスタン/フロレンツァ/フルサン

ベルベットクィーン/ヘンリーワイルド

ホリデー/ホワイト

・マ行

マジックラウンドアバウト/マティスのひまわり/マンチキン

ミニひまわり/ミラクルビーム/ムーニー/ムーランルージュ/ムーランルージュハイブリッド/ムーンウォーカー/ムーンシャイン/ムーンシャドウ/ムーンブライト/ムーンライト

メキシコひまわり/モネのひまわり

・ヤ行

八重ひまわり

<ラ行>

リトルドリットハイブリット/リングオブファイアー/

ルナ/ルビーエクリプス

レッドサン/レッドベルベット/レモンオーラ/レモンクイーン/レモンエクレア/レモンエクレアスターバースト

ロシア

・a-z行

GIGANTEUS

Incredible

Magic Round

Biout

Mammoth Gray Stripe

Maxmillian

Nadezhda

Royal Flush Hybrid

私はネーミングに興味があるので、500色の色えんぴつの色のネーミングとか、花のネーミングとか、集めて眺めているのが好きです。

春庭の好みで分類した500色

http://www2.ocn.ne.jp/~haruniwa/12top.htm

フェリシモの500色紹介サイト

http://www001.upp.so-net.ne.jp/Taiju-no-Kage/Diary/20100213_Sub.htm

<つづく>

シャルル・ド・ラ・フォッセ(LA FOSSE, Charles de 1636-1716 フランス)

ひまわりに変身するクリュティエ

2012/08/26

ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>ひまわり蘊蓄(7)ギリシャ神話のヒマワリ

ヒマワリの学名Helianthus annuus(ラテン語)の語源は、ギリシャ語で 「helios(太陽)+ anthos(花)」です。

古代ギリシャで、「太陽の花」と呼ばれていたのは、現在私たちが知るヒマワリではありません。ヒマワリがヨーロッパに伝わったのは、大航海後アメリカ大陸上陸以後の出来事であり、古代ギリシャには「ヒマワリ」は存在しなかったからです。

ギリシャ神話の中の「太陽の花」は、向日性の植物として知られていた地中海沿岸に自生する草本のヘリオトロープまたは、マリーゴールド(キンセンカ)だろうと言われています。キンセンカも向日性を持ち、茎が若いときは、日中、太陽の方向に花を向けて回ることがあるからです。

しかし、上の ド・ラ・フォッセが「大陽の花に変身するクリュティエ」を描いた頃には、「大陽の花」と言えば、ひまわりを指すくらい、ヒマワリはヨーロッパに広がっていました。

ギリシャ神話「大陽の花」 クリュティエ(Clytie)の物語(オウィディウス Ovidius 『変身物語』より。再話:春庭)

オリンポスの山のギリシャの神々のなかでも、一段とりりしく美しい太陽の神アポロン。アポロンにあこがれる女神や妖精は大勢おりました。

水の精クリュティエもそのひとり。太陽神アポロン(Apollon)に恋いこがれ、アポロンをひととき抱きしめることができたのです。しかし、アポロンは、クリュティエを恋人とすることにすぐに飽きてしまい、新しい美女を求めて、空を走っていきました。

光の馬車を駆って大空を駆け抜けていったアポロンが、オリンポスから遠く離れたペルシャの地にさしかかると、地上にオリンポスの女神もかなわない美しい乙女を見いだしました。

その乙女の名は、レウコトエ。ペルシャの国を支配するオルカモス王と絶世の美女エウリュノメ妃との間に生まれた姫です。

オルカモス王は、行く末は、レウコトエによい婿をめあわせ、ペルシャの国に役

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます