安政6年(1859)の開港によって、戸数100戸ほどの一寒村であった武蔵の国横浜村が、またたく間に外国の船や人々が出入りして一躍脚光を浴び、貿易港として生まれ変わる。 見たことのない異国人、洋服、帽子、洋傘、洋犬、馬車、更に異人館など異国情緒溢れる新開地横浜は世の中の話題になり、新奇好きな浮世絵の格好の題材であったろう。

江戸にあった浮世絵板元(出版元)は下火になっていた美人浮世絵に代わる新しい素材として飛びつき、大勢の絵師たちを横浜に送り、新鮮な驚きと好奇心に満ちた絵師たちの目を通して黒船や港の風景、新開地横浜の繁栄ぶり、外国人とその珍しい風俗・習慣を次々と描かせたという。 それが横浜みやげ横浜絵を生み、人気を博し数多くの横浜絵が海を渡っていったと伝えられる。

開港地・横浜は、現在の日本大通を境として、西側に日本人の官庁や商店が並び、東側は外国人居留地になっていた。そのうち、現在の山下町一帯には異人館ともいわれた洋風の商館が立ち並ぶ。

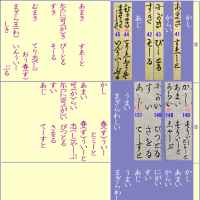

挿図は、3代広重(天保13年~明治27年、1842~1894)描く「横浜海岸各国商館図」(明治4年、1871)(神奈川県立図書館:K72.1/17)。元の浮世絵は、大判3枚続き縦36cm×横72cmの大きさである。浮世絵師の意図したところを再現するべく挿図は、左側を一部割愛して拡大表示に努めた。

この挿図は、中央奥に港と船が見えるところから、本町通りから海岸方向を見たものと云われる。 異人館、行き交う洋装の20数人、和装の7人ほどの様子を見届けながら、浮世絵を通して異国情緒あふれる横浜をあれこれ想像するのも楽しみである。