今年の夏は脚の怪我であまり外出もできず、

猛暑だったので、遮光して暗い家の中で

ほとんど連日DVDの映画を見続けた。

最近テレビを買い替えて、YouTubeにも接続したので、

またまた古い映画を見続けている。

やはり外国生活が長くなると、こうした日本の古い映画で

見られる東京や地方の風景などが懐かしい。

それに加えて、戦後の日本がどのように変わっていったか、

あるいは日本人の気質、日本社会の体質が

いまだ変わらずに連綿と続いている側面を

発見するのが実に楽しい。

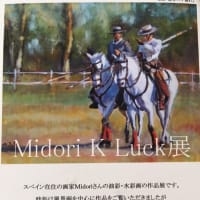

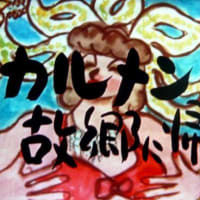

さて、木下恵介監督の『カルメン故郷に帰る』(1951年)と

その続編『カルメン純情す』(1952年)を続けて見た。

前者は国産初の「総天然色映画」ということで

画期的な映画であったそうな。

戦前のサイレント映画、そしてトーキー、それからカラー映画、と

日本の映画界に技術の進歩を取り入れるには、

監督たちの慎重な態度があったようだが、

木下監督の新しい試みは、たいへんな努力があったらしい。

でもその努力は十二分に報われた、

と思われる傑作だ、とわたしは思った。

なにより、浅間山近辺の壮大な自然と、

ヒロインのリリィ・カルメン(高峰秀子)、

そしてその相棒のマヤ朱美(小林トシ子)の

派手でセクシーな衣装や奇抜な行動が

貧しく実直な村の人たちとは対照的で、

おとぎ話のようにビビッドに眼を楽しませてくれる。

あらすじを簡単に紹介すると、

北軽井沢の浅間山麓で

牧場を経営する青山正一(坂本武)の二女「おきん」は、

数年前に家出して、東京で働いて

ときおり仕送りもしてくる。

その「おきん」から手紙が来て、

その内容はおおむねこんなものであった。

東京でひたすら芸術にうちこんでいるが、

休暇が出るので、

友人を一人連れて里帰りしたい、家出した罪は

悪いと思っている、どうぞお父さんが許してくれて

歓迎してほしい、リリィ・カルメン。

父親は、カルメン、なんて娘は知らない、と

仏頂面だが、知らせをきいた村の校長先生は

村から「芸術家」が輩出した、と喜び、村人たちも

東京で有名になって、故郷に錦を飾りに来た、と

期待する。しかし実際はカルメンとその相棒の

マヤ朱美は東京のストリップ劇場で裸踊りをして

お金を稼いでいるのだった。

その二人が派手な衣装で到着し、学校の運動会で

ひと騒動を起こす。

カルメンと朱美は名誉挽回のため、自分たちが

「芸術」と信じている踊りを村で踊ろうではないか、と計画する。

そこに目を付けたのが

村にホテルやゴルフ場を誘致して金もうけしよう、という

丸十運送会社のあこぎな丸野十造で、

安普請のにわか劇場を作って二人を躍らせ、

興行は大入り満員。

翌日、カルメンと朱美は、父親の見送りもなく落胆して東京へ

戻っていくのだが、汽車に牽引された貨物台に乗った二人を

村の男たちは、また来いよ、と名残惜しく見送る。

「故郷に錦を飾る」とよく言うけれど、この映画ではまさに

その言葉通り、カルメンは朱美を引き連れて、

派手な衣装で戻ってくるのだ。

村の学校では子供たちが裸足で校庭に出て、

若い音楽の先生(佐田啓二)の弾くオルガン、

「故郷」を唄いながら、

フォークダンスのような踊りを踊っている。

カルメンの初恋の人、田口春雄(佐野周二)は

音楽の先生であったが

戦争で目が見えなくなっている。

働き者の奥さんをもち、

可愛い男の子にも恵まれたが

生活苦から借金がかさみ、

その借金のかたに大切なオルガンを

巻き上げられてしまう。

そんなあこぎなことをするのが、丸十運送の親方、

丸野十造(里見凡太郎)であるが、

この人は見かけによらず音楽に詳しく、

運動会では先生たちの寄せ集め楽団の指揮もするし、

カルメンと朱美の「裸踊り」の舞台でもシューベルトの

楽曲の指揮をしたりするのである。

校長先生(笠智衆)は

「日本は文化だ、わたしは芸術の味方だ」と大言壮語する

のだが、カルメンたちが村で「裸踊り」をすると知って憤り、

カルメンの父親に直談判に行く。

その場面のセリフのやり取りが実に面白い。

父親が言う。

小さいとき牛に頭を蹴られてそのあとオツムがおかしくなって、

18になるまで鼻水垂らしていた

頭の足りん子が、東京へ出ていったって、

まともに食っていけるわけない。

芸術だ、文化だ、と言っても

わしがうれしいはずがないではないか、

でもそんな子が、わしは一番可愛い。

踊りたいというのなら、笑いものになったってかまわない、

東京という日本のど真ん中で踊っていいものなら、

このド田舎で踊ったって構わないはずだ。

泣きながらこういうカルメンの父親に、

校長先生は、今回はわしの負けじゃ、踊りたいというのを

躍らせないのは人権蹂躙だ、と言って、父親に意気投合する。

屁理屈というか、「芸術」とか「人権蹂躙」とか

わかっているのかね、きみたち、と言いたくなるような

滑稽さと、父親の娘を思う気持ちの真摯さが

美しい自然の中で浄化されて、心に残る名場面である。

そのあと、校長先生と父親は学校の先生二人をひきつれて

丸野十造がにわか舞台を作っているところへ

乗りこんで行く。

あんたは金儲けのためならなんでもするうそつきだ、

めくらの唯一の楽しみだったオルガンを巻き上げたりして

あんたは人間ではない、と語気荒く父親が怒るのを聞いて、

こんないい人が本気になって怒っているんだから、

わしも本気になって怒っていいような気がしてきた、

と、校長先生は、丸野十造に「お前は鬼だ!」とつかみかかり、

エイヤッと背負い投げしてしまうのだ!

そしてそのあと、校長としてやってはいけないことをしてしまった、

暴力を振るってしまった、と猛反省する。

すごすごと引き上げていく四人の後ろ姿がどこか哀れである。

その晩、四人はカルメンたちの舞台は観に行かず、

校長先生宅で酒を酌み交わす。

娘が裸をさらして踊っていると思うと

たまらなく恥ずかしい、と

号泣する父親に、校長先生は

恥ずかしい、ということは人間だけが知っていることだ、と

妙ななぐさめ方をしたりして、

しんみりしている四人の姿は

かえって滑稽である。

最後は舞台が大入り満員で

たんまり金を稼いだ丸十の親方は上機嫌で酔っぱらい、

その勢いで、田口先生から巻き上げたオルガンを

無償で返すことにし、

カルメンのギャラをもらった父親は、

みっともない芸も何かの役に立ったことになった、と

校長先生に全額を渡し、

校長先生は、その金を田口先生の借金返済にあて、

この村から、本当の芸術家が出てくることを祈ろう、と微笑む。

こうして、めでたし、めでたし、の

ハッピーエンドに終わる喜劇なのだが、

単なるドタバタとはちょっと違う

なかなか粋な映画である。

1950年代のアメリカの、西部劇コメディーのような

雰囲気さえ感じる。

リリィ・カルメンは、自分の踊りは

「芸術」だと信じている。いや信じたい、と思っている。

芸術のためには死んだっていい、とか

芸術に悩みはつきものよ、とか、

さらっと言ってのけるのである。

オツムのいかれた女とはとても思えないところが

ミスマッチで実に楽しい。

「あらゆる芸術は理解されないから苦しんだのよ」と

真面目にのたまうカルメンが、とても可愛い。

しかし父親にしてみたら、そんな「恥ずかしいものが芸術なら

馬や豚を見ているほうがまだましだ」と言うのである。

映画全編をとおして流れるシューベルトの楽曲の

数々(アラベスクとかアヴェ・マリアなど)が

実によくあっている。

カルメンと朱美が高原で裸踊り(といっても

全裸になるわけではなく下着姿)を

繰り広げると、牧場の牛や馬が寄ってくる。

金儲けばかりが頭にある

丸野十造が、結局は校長先生より

西洋音楽に造詣が深い、というのも

辛辣な風刺である。

支離滅裂なレビューになってしまったが、この映画は

高峰秀子、27才のときの作品だそうです。

とにかく浅間山山麓の雄大な自然を背景に

くりひろげる、カルメンと朱美の天真爛漫な踊りが

実に楽しく素晴らしいし、

当時の東京の軽薄で浮かれた風俗を

生まれ故郷にもたらしたカルメンたち二人と

貧しい片田舎の村の、厳格でまじめな人々の

反応が実に対比的に描かれていて、

今の時代でも十分楽しめる映画です。

追記

この映画はYouTubeで見られます。

http://www.youtube.com/watch?v=ek67tZTnJt8

この記事は別のブログに掲載したものをコピペしたものです。

http://blogs.yahoo.co.jp/maximthecat/33161937.html