病児保育サポート事業:16府県メド立たず 先月開始予定

厚生労働省が仕事を持つ親に代わって病気の子どもを預かる在宅型の病児保育に力を入れている。昨年9月から始めた緊急サポートネットワーク事業で、同省が実施計画を認めた社会福祉法人など都道府県各1団体に委託する。しかし、今年4月から全国一斉スタートという当初計画に対し、現段階での委託は24都道府県にとどまり、16府県ではメドが立たない状況だ。仕事と育児の両立手段や少子化対策として期待が大きい半面、子どもの安全性確保のために医師といかに連携するかなど課題は少なくない。

同事業は、仕事を持つシングルマザーや共働き家庭の子どもが急病になったり、親が急な出張で不在になるなどの緊急時に、子育て経験がある母親らのサポート会員が子どもの自宅に出向いて預かったり、会員宅で預かる仕組み。厚労省は今年度分として委託金6億5000万円を支出、1000万~3000万円を社会福祉法人など事業団体に委託する。

◇医師との連携が課題

子どもの場合、病状は急変しやすく、委託された各団体は独自に医師会や地域の小児科医と提携して非常事態に備える必要がある。こうした面などがネックになり、宮城、愛媛、宮崎など7県は委託が今年度中にずれ込み、岐阜、京都、福岡など16府県では、広範囲なサポートのネットワークを確保できなかったり、医師との調整不足などで、実施の見通しが立っていない。「1団体が都道府県全体をカバーする」(厚労省)との原則にも、現場では「広範囲に同等にサービスを行き届かせるのは難しい」など戸惑いの声が上がる。昨年9月に委託を受けた埼玉県の社会福祉法人「むつみ会」は6月に事業を開始するが、初年度は一部地域でのサービスにとどまる。

現在、病気の子どもを預かるサービスとしては、小児科医院などに併設された病児・病後児保育施設が全国に約500カ所あるが、定員が数人の場合が多く、インフルエンザの流行期などには利用者が殺到して十分に対応できない。また、家庭で子どもを預かるサービスとして市町村が実施する「ファミリー・サポート・センター」は予約制のうえ、病児は対象外の場合が多い。緊急サポートネットワーク事業は、緊急の病児保育という従来制度の欠落を埋めるために生まれた。だが、子どもの預かり保育料金に時間当たり最大500円程度の地域格差があるなどの問題も解決していない。【秋本裕子】

【ことば】病児保育と病後児保育 病児保育は、発熱や嘔吐(おうと)を伴ったり、インフルエンザやはしかなど通常の集団保育施設では預かれない状態の子どもを預かること。病後児保育は、病気が回復期にあるが、他の子どもに感染させる恐れがある子どもを預かること。ただ、両者に明確な規定や区別がなく、子どもの病状を見て病児か病後児かをその都度判断している。

毎日新聞 2006年5月5日 3時00分

医師不足(偏在)を招いたこと、少子高齢化対策の不備、年金で老後を生活する不安、一方で公務員や国会議員の年金が優遇されていることには手をつけない。

今回このような制度を厚生省が考えていることは知らなかったが、頭の中(机上)で意見を出すことは誰にでも出来る。

立案は簡単だろうし、厚生省なら予算もふんだんにある。

しかし立案を計画に移していく作業にもしかしたら、今の頭の良い官僚も議員さんもうまく行かないのではないのだろうか?

ボクが心配しているのは、これまで通り中央省庁と県や市町村との連携がうまくいってないのではないかということ。

コイズミ内閣が地方をいじめ抜いている。

中央で今頃少子化対策として予算を多額に使い、結局このようなことでしかない。

厚生大臣の答弁でも小児科医や産婦人科医が少ないので、地方で集約してセンター病院構想を考えているようだ。

しかしどこの市町村も自分のところの病床をへらして、隣の市に救急センターを設置することには反対している。

そんなことを情けないことに大臣が発言している。

そもそも日本の医師数が多いのか少ないのか、地域によって偏在している原因や、サービス型でアメリカ流にいくのか、生存権という医療と福祉を一体に考える方針で行くのか政府の方策が不明瞭だ。

更に最近ニュースに出ないが少子化対策大臣という人も思いつきで色々言っている。

医療費は無いと言いながら、今後どうするのか明確にしようとしない。

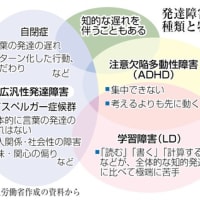

子どものメンタルケアを考えることが多いが、少子化というがそれと反比例して子どもの精神医学的な治療の必要性が増えていないのだろうか。

子どもの日だからこそ考えてしまう。

厚生労働省が仕事を持つ親に代わって病気の子どもを預かる在宅型の病児保育に力を入れている。昨年9月から始めた緊急サポートネットワーク事業で、同省が実施計画を認めた社会福祉法人など都道府県各1団体に委託する。しかし、今年4月から全国一斉スタートという当初計画に対し、現段階での委託は24都道府県にとどまり、16府県ではメドが立たない状況だ。仕事と育児の両立手段や少子化対策として期待が大きい半面、子どもの安全性確保のために医師といかに連携するかなど課題は少なくない。

同事業は、仕事を持つシングルマザーや共働き家庭の子どもが急病になったり、親が急な出張で不在になるなどの緊急時に、子育て経験がある母親らのサポート会員が子どもの自宅に出向いて預かったり、会員宅で預かる仕組み。厚労省は今年度分として委託金6億5000万円を支出、1000万~3000万円を社会福祉法人など事業団体に委託する。

◇医師との連携が課題

子どもの場合、病状は急変しやすく、委託された各団体は独自に医師会や地域の小児科医と提携して非常事態に備える必要がある。こうした面などがネックになり、宮城、愛媛、宮崎など7県は委託が今年度中にずれ込み、岐阜、京都、福岡など16府県では、広範囲なサポートのネットワークを確保できなかったり、医師との調整不足などで、実施の見通しが立っていない。「1団体が都道府県全体をカバーする」(厚労省)との原則にも、現場では「広範囲に同等にサービスを行き届かせるのは難しい」など戸惑いの声が上がる。昨年9月に委託を受けた埼玉県の社会福祉法人「むつみ会」は6月に事業を開始するが、初年度は一部地域でのサービスにとどまる。

現在、病気の子どもを預かるサービスとしては、小児科医院などに併設された病児・病後児保育施設が全国に約500カ所あるが、定員が数人の場合が多く、インフルエンザの流行期などには利用者が殺到して十分に対応できない。また、家庭で子どもを預かるサービスとして市町村が実施する「ファミリー・サポート・センター」は予約制のうえ、病児は対象外の場合が多い。緊急サポートネットワーク事業は、緊急の病児保育という従来制度の欠落を埋めるために生まれた。だが、子どもの預かり保育料金に時間当たり最大500円程度の地域格差があるなどの問題も解決していない。【秋本裕子】

【ことば】病児保育と病後児保育 病児保育は、発熱や嘔吐(おうと)を伴ったり、インフルエンザやはしかなど通常の集団保育施設では預かれない状態の子どもを預かること。病後児保育は、病気が回復期にあるが、他の子どもに感染させる恐れがある子どもを預かること。ただ、両者に明確な規定や区別がなく、子どもの病状を見て病児か病後児かをその都度判断している。

毎日新聞 2006年5月5日 3時00分

医師不足(偏在)を招いたこと、少子高齢化対策の不備、年金で老後を生活する不安、一方で公務員や国会議員の年金が優遇されていることには手をつけない。

今回このような制度を厚生省が考えていることは知らなかったが、頭の中(机上)で意見を出すことは誰にでも出来る。

立案は簡単だろうし、厚生省なら予算もふんだんにある。

しかし立案を計画に移していく作業にもしかしたら、今の頭の良い官僚も議員さんもうまく行かないのではないのだろうか?

ボクが心配しているのは、これまで通り中央省庁と県や市町村との連携がうまくいってないのではないかということ。

コイズミ内閣が地方をいじめ抜いている。

中央で今頃少子化対策として予算を多額に使い、結局このようなことでしかない。

厚生大臣の答弁でも小児科医や産婦人科医が少ないので、地方で集約してセンター病院構想を考えているようだ。

しかしどこの市町村も自分のところの病床をへらして、隣の市に救急センターを設置することには反対している。

そんなことを情けないことに大臣が発言している。

そもそも日本の医師数が多いのか少ないのか、地域によって偏在している原因や、サービス型でアメリカ流にいくのか、生存権という医療と福祉を一体に考える方針で行くのか政府の方策が不明瞭だ。

更に最近ニュースに出ないが少子化対策大臣という人も思いつきで色々言っている。

医療費は無いと言いながら、今後どうするのか明確にしようとしない。

子どものメンタルケアを考えることが多いが、少子化というがそれと反比例して子どもの精神医学的な治療の必要性が増えていないのだろうか。

子どもの日だからこそ考えてしまう。

少子化というのは厚生省が考えるほど簡単に片付く問題ではないと思います。

病気の子どもを預かるというのは、神経を使うため、普通のファミリーサポート事業的な扱いで可能かどうか、問題はないのかという点では、少々不安がありますね。

わたしの知り合いの医療法人の理事をされておられる方が、老人医療も大切だが、わたしは病児保育の事業も大切なことだと思うんで、構想は練ってはいるんだけどねえといわれていたのを思い出します。

やはり、病院がバックアップできなければ、すべきではないとわたしは思っています。

こどもの命、大切ですもの。

本来的には入院とは違うけど病院の看護師さんや保育士さんがみるのが良いでしょうね。

医学的な対応が必要となりそうなので。