重度虐待した保護者の3割、助け求める 児相所長会調査

2009年9月9日

命にかかわるけがを子どもに負わせたり、育児放棄で極度に衰弱させたりする深刻な虐待をした保護者の約3割が、虐待を認めて援助を求めていることが、全国児童相談所長会の調査でわかった。専門家は丁寧な支援や介入策で虐待の一部を防止できると指摘している。

おおむね10年ごとの調査で、全国規模では初めて被害を深刻度別に調べた。全国の相談所197カ所のうち195カ所が回答。08年4~6月の相談のうち、虐待を受けたと確認された子8108人について調べた。

このうち、命にかかわるけがや栄養不良による衰弱など「生命の危機あり」は129人、継続して治療が必要なけがや性的虐待など「重度虐待」は468人だった。

「生命の危機あり」とされた子を虐待した保護者のうち、相談所側が「虐待を認めて援助を求めている」と判断した保護者は31%に上った。主な虐待者は実母が59%と最も多く、実父が24%。子どもは1歳未満が40%を占めた。

「重度虐待」をした保護者では、25%の保護者が援助を求めていると判断された。虐待した保護者全体では19%。深刻な虐待をした保護者ほど、助けを求める傾向が強かったことになる。

調査結果を分析した日本社会事業大専門職大学院の宮島清准教授(児童福祉学)は「虐待をする親は援助を拒否し手に負えない、との先入観で見られがちだが、調査結果は、保護者を支える人たちがSOSを見逃さずにかかわっていけば守れる命があることを示している」と指摘する。保護者の同意を得て訪問を続け、話ができる関係を築くなどの支援が考えられるという。

ある児童相談所の職員は、大声で子どもをしかっているとの通報で駆けつけたところ、保護者から「困っていたんです」と打ち明けられた経験がある。「母子だけで家に閉じこもったり、一人親で生計を立てるので精いっぱいだったり。相談できる人がおらず、情報に疎遠なケースが多いと感じる」と言う。

別のケースワーカーは「泣いたりぐずったりする赤ちゃんを静かにさせようと、ゆすったり投げたりしてしまう例も少なくない」と話す。

所長会の調査では、虐待につながると思われる家族や家庭の状況も調べた(複数回答)。最も多かったのは「経済的な困難」(33%)。「虐待者の心身の状態」(31%)、「ひとり親家庭」(26%)と続いた。

asahi.comのニュース

児童相談所の職員(沖縄県内のですが)はどれだけ虐待について考えているか分からないが、この数ヶ月に限ると目を疑うような紹介がある。

虐待を受けた子が2次的に、症状を示すことはある。

あのDSMでさえ、分離不安や愛着(attachment)の症状を診断基準に設けている。

しかし、児童相談所で虐待がらみのフォローをしている子に、もう学校に行くようになったので大丈夫です。

これは分離不安障害なので医療機関に行くように云われたとかで、来院する。

聞くと、やはり虐待がらみの問題を引きずっている。

しかし、医療機関はボクが決めた訳じゃないが医療費は安くない。

そのせいか分からないが、1回受診し次に続かない。

児童相談所できちんと細やかに継続してサポートが必要だろう。

児童相談所のナイーブな職員は、児童相談所は虐待を発見し子どもを養護施設に入所させる。

親と子を引き離す仕事もある。そんなところで親子のカウンセリングはできない、という。

それは全く逆だ。

そうならないようにサポートすることが出来るの唯一の機関だ。

虐待をしている親は医療にはつながらないことが多い。虐待をしていること自体が医学的に治療が必要な事柄かどうかもアヤシイ。

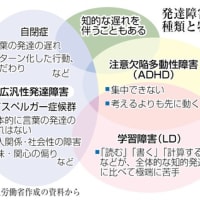

・・・・・また、虐待がらみのようにみえるので、「多動」の子を児相に行くようにすすめるのだが、児相のインテイクの段階で「発達障害」は児童相談所の担当でないかのような扱いだったとクレームも来る。

発達検査・査定まで「相談所」で無料で行政的にやってくれるはずだ。

これだけ、虐待を含め子どもをとりまく環境が厳しいのに。

もちろん児相を取り巻く環境が厳しいことも分かっている。

ここは生活者の視点で新しい政権に期待するところだ。

2009年9月9日

命にかかわるけがを子どもに負わせたり、育児放棄で極度に衰弱させたりする深刻な虐待をした保護者の約3割が、虐待を認めて援助を求めていることが、全国児童相談所長会の調査でわかった。専門家は丁寧な支援や介入策で虐待の一部を防止できると指摘している。

おおむね10年ごとの調査で、全国規模では初めて被害を深刻度別に調べた。全国の相談所197カ所のうち195カ所が回答。08年4~6月の相談のうち、虐待を受けたと確認された子8108人について調べた。

このうち、命にかかわるけがや栄養不良による衰弱など「生命の危機あり」は129人、継続して治療が必要なけがや性的虐待など「重度虐待」は468人だった。

「生命の危機あり」とされた子を虐待した保護者のうち、相談所側が「虐待を認めて援助を求めている」と判断した保護者は31%に上った。主な虐待者は実母が59%と最も多く、実父が24%。子どもは1歳未満が40%を占めた。

「重度虐待」をした保護者では、25%の保護者が援助を求めていると判断された。虐待した保護者全体では19%。深刻な虐待をした保護者ほど、助けを求める傾向が強かったことになる。

調査結果を分析した日本社会事業大専門職大学院の宮島清准教授(児童福祉学)は「虐待をする親は援助を拒否し手に負えない、との先入観で見られがちだが、調査結果は、保護者を支える人たちがSOSを見逃さずにかかわっていけば守れる命があることを示している」と指摘する。保護者の同意を得て訪問を続け、話ができる関係を築くなどの支援が考えられるという。

ある児童相談所の職員は、大声で子どもをしかっているとの通報で駆けつけたところ、保護者から「困っていたんです」と打ち明けられた経験がある。「母子だけで家に閉じこもったり、一人親で生計を立てるので精いっぱいだったり。相談できる人がおらず、情報に疎遠なケースが多いと感じる」と言う。

別のケースワーカーは「泣いたりぐずったりする赤ちゃんを静かにさせようと、ゆすったり投げたりしてしまう例も少なくない」と話す。

所長会の調査では、虐待につながると思われる家族や家庭の状況も調べた(複数回答)。最も多かったのは「経済的な困難」(33%)。「虐待者の心身の状態」(31%)、「ひとり親家庭」(26%)と続いた。

asahi.comのニュース

児童相談所の職員(沖縄県内のですが)はどれだけ虐待について考えているか分からないが、この数ヶ月に限ると目を疑うような紹介がある。

虐待を受けた子が2次的に、症状を示すことはある。

あのDSMでさえ、分離不安や愛着(attachment)の症状を診断基準に設けている。

しかし、児童相談所で虐待がらみのフォローをしている子に、もう学校に行くようになったので大丈夫です。

これは分離不安障害なので医療機関に行くように云われたとかで、来院する。

聞くと、やはり虐待がらみの問題を引きずっている。

しかし、医療機関はボクが決めた訳じゃないが医療費は安くない。

そのせいか分からないが、1回受診し次に続かない。

児童相談所できちんと細やかに継続してサポートが必要だろう。

児童相談所のナイーブな職員は、児童相談所は虐待を発見し子どもを養護施設に入所させる。

親と子を引き離す仕事もある。そんなところで親子のカウンセリングはできない、という。

それは全く逆だ。

そうならないようにサポートすることが出来るの唯一の機関だ。

虐待をしている親は医療にはつながらないことが多い。虐待をしていること自体が医学的に治療が必要な事柄かどうかもアヤシイ。

・・・・・また、虐待がらみのようにみえるので、「多動」の子を児相に行くようにすすめるのだが、児相のインテイクの段階で「発達障害」は児童相談所の担当でないかのような扱いだったとクレームも来る。

発達検査・査定まで「相談所」で無料で行政的にやってくれるはずだ。

これだけ、虐待を含め子どもをとりまく環境が厳しいのに。

もちろん児相を取り巻く環境が厳しいことも分かっている。

ここは生活者の視点で新しい政権に期待するところだ。