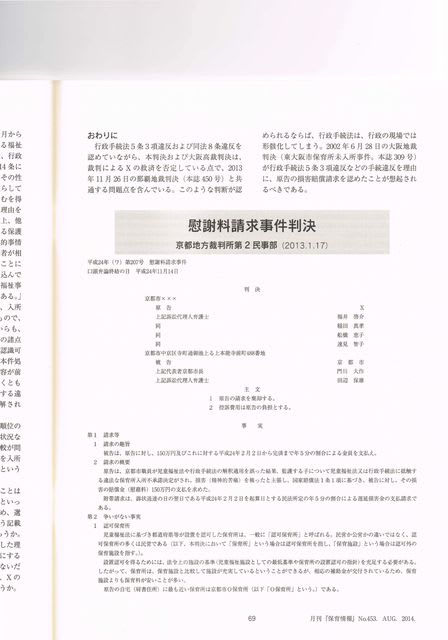

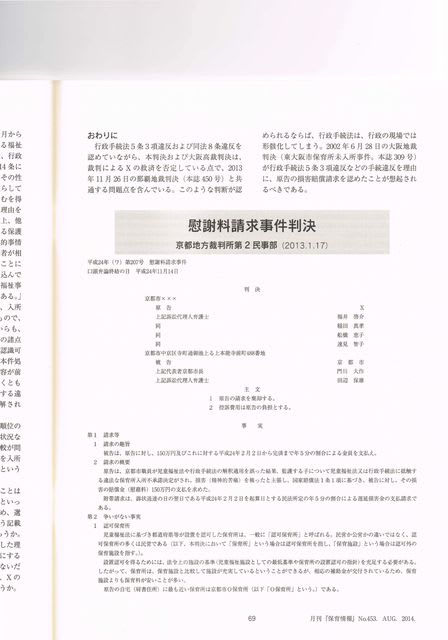

控訴判決書

平成 25年 7月 11日判決言渡

平成 25年)第 516号 慰謝料請求控訴事件

口頭弁論終結日 平成 25年 5月 9日

主 文

1 本件控訴を棄却する 。

2 控訴費用は控訴人の負担とする 。

事 実 及 び 理 由

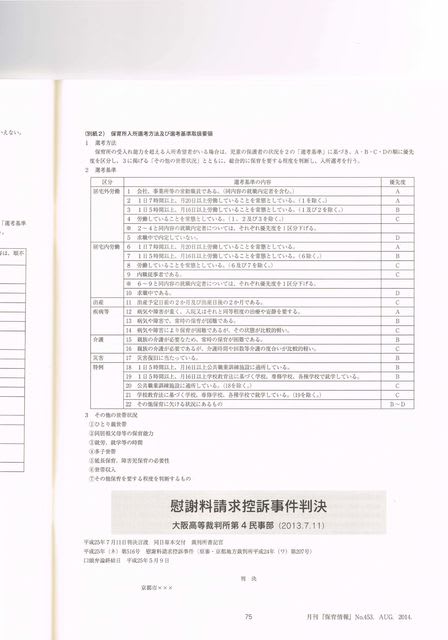

第 1 当事者の求めた裁判

1 控訴人

(1) 原判決 を取り消す。

(2) 被控訴人は,控訴人に対し,150万円及びこれに対する平成24年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 訴訟費用は,第1, 2審を通じて被控訴人の負担とする。

2 被控訴人

主文と同旨

第 2 事案の概要

1 本件は,京都市中京区に居住する 控訴人が,平成23年8月11日,中京福祉事務所長に対し,控訴人の子であるR君(当時 0歳児)を御池保育所に入所させる申込みをしたが,同月19日日付で入所できない旨の後記本件処分を受けたが,この手続について,被控訴人職員において、児童福祉法や行政手続法の解釈適用を誤り,代替保護措置を講ぜず,審査基準の策定公開や本件処分の書面に理由付記をしない 違法行為があり,控訴人はこれら によって損害(精神的苦痛)を被ったと主張し,被控訴人に対し,国家賠償法 1条 1項に基づき,損害の賠償として150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 原判決は,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,控訴した。

3 前提事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり控訴人の当審における新たな主張を付加するほか,原判決「事実」中の第2ないし第5(原判決2頁3行目から8頁4行固まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

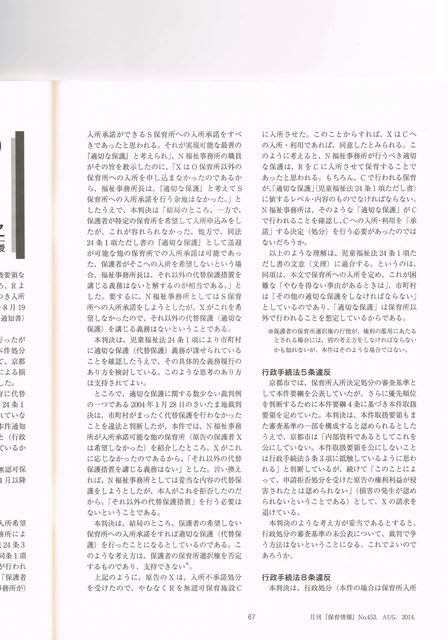

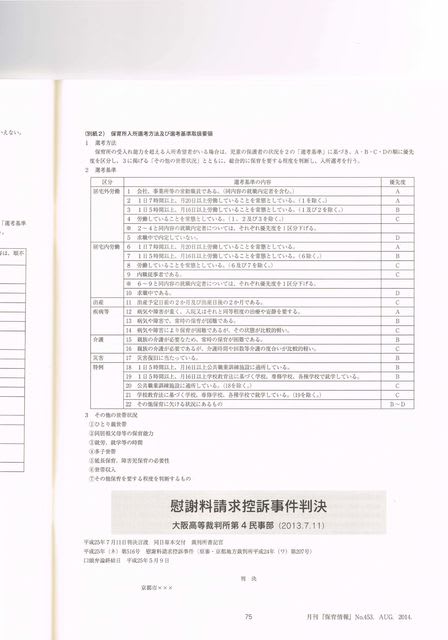

(1) 原判決2頁3行目の「争いがない事実」を「前提事実等」 に改め,24行目の「規定している ところ,」の次に「被控訴人は,これに基づく京都市保育 の実施に 関する条例(乙4)を定め,その2条において,「保育所における保育は,児童の保護者のいずれもが次の各号の一に該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合で、あって,かつ,同居の親族その他の者が当該 児童を保育すること ができないと認められる場合に行うものとする。(1)昼間に 居宅外で労働すること を常態としていること。(2)昼間に居宅内で当該児童と 離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。(3)妊娠中であるか又は出産後聞がないこと。(4)疾病にかかり,若しくは負傷 し,又は精神若 しくは身体に障害を有していること。(5)同居の親族で,長期にわたり疾病の状態 にあるもの又は精神若しくは身体に障害を有するものを常時介護していること。(6)震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。(7)市長が前各 号に類すると認める状態にあること。」と規定する。そして,」を加える。

(2) 原判決4頁22行目の「争点の摘示」を「争点」に改め,23行目から 5頁2行までを次のとおり 改める。

「争点は,次のとおりである。

① 被控訴人職員に代替保護措置の懈怠があったか

② 被控訴人職員に審査基準の策定公開の’隣怠があったか

③ 被控訴人職員に理由付記の懈怠があったか

④ 上記各職務慨怠により控訴人に損害(精神的苦痛)が発生したか及びその額

(慰籍料額)」

4 控訴人の当審における主張

被控訴人において,いったん入所申込みがあれば,当初不承諾決定が成されても,当該年度内は引き続き申込みがあるものと擬制し,希望保育所に欠員が生じた場合 は,再度選考を行う こととされており,現に,毎月,選考がされ入所の諾否が決定されていた。ところが,控訴人に対しては,平成23年8月19日付で同年9月入所分の本件処分が通知されたが,その後,同年10月の不承諾決定について,不承諾理由どころか処分の有無及び内容も知らされていなかった。かかる取扱は,行政手続法 8条 1項に違反する。

5 上記主張に対する被控訴人の反論控訴人の上記4の主張は争う。被控訴人の上記の取扱は,申込者の負担を減ずるために行われている事実上の行為に過ぎない。行政手続法 8条 1項の規定は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に適用されるものであって,そもそも申請も処分もない平成 23年 10月入所分に適用する余地はない 。

第 3 当裁判所の判断

1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がなし、からこれを棄却するのが相当であると判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは ,原判決「理由」中の第 1ないし第 4(原判決 8頁 6行白か ら15頁 1行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1) 原判決8頁7行目の「争いがない事実」を「前提事実等」に改める。

(2) 原判決11頁6行目から12頁8行目までを次のとおり改める。

「1前記認定事実によれば,本件処分は,児童福祉法,前記条例,本件要綱及び本件取扱要領に適った適法なものである。

2 しかも,平成 23年 8月 11日,福祉事務所職員のS氏 が,R君の母か ら,前記認定に係るR君の控訴人らによる保育状況の事情を聴取した上で,R君の母に対し,御池保育所は他に多数の入所希望者がおり,しかも,年度途中の入所は受け入れ枠が少ないこと及びR君の母の育児休業が同年 10月 9日まで保障されていることから,同年 9月から御池保育所に入所することは難 しいと説明し,更に,他の保育所等として控訴人宅からいずれも徒歩 18分以内に所在するだん王保 育園,わかば園及び京都市三条保育園を具体的に挙げて,それらへの入所を検討するように勧めたのであり,これに対し,R君の母は,御池保育所以外の保育所への入所は希望しないことを福祉事務所側に明確にした上で,同年 9月選考の入所申込みをしたの であり,かような事実経過に照らすと,福祉事務所長としては,本件通知書に記載さ れている ように,御池保育所に欠員 が生じた場合は 再度選考を行い,入所が可能となった場合は連絡する との対応を執った以上,それ以上に,代替保護措置を講じる義務まで、はなかったものと解するのが相当である。

したがって,代替保護措置の懈怠を原因とする控訴人の請求は理由がない。

(3) 原判決 13頁 15行目から 14頁 26行固 までを次のとおり改める。

「1前記認定事実によれば,本件通知書(甲1)に記載された本件処分の理由は,「入所希望者が多数のため,選考した結果により,入所できません 。」というもので,この記載のみからは,R君よりも他の児童の優先度がいかなる理由で高かったのか,その具体的理由を知ることはできないといわざるを得ない。

2 しかしながら,前記前提事実等及び認定事実によれば,本件処分は,年度途中である平成 23年 9月からR君を御池保育所に入所させる申込みに対する福祉事務所長の拒否処分で、あって,その理由は,行政手続法 8条所定の理由付記であり,同法 14条に規定されている不利益処分の理由の提示とその性質を異にするもので,この処分の性質に照らしても,一定の抽象化した内容となることはやむを得ないものと解される。しかも,本件処分の理由をより具体的に 記載するとなると,その性質上,他の児童の具体的な養育状況 ,各家庭における保護者の勤務状況等のプライバシに亘る具体的事情との比較が問題とならざるを得ず,各希望者が相当に近くに居住する者であると推測されることに照 らしても,更にその具体的事情まで踏み込んで本件通知書に記載すること は,被控訴人の福祉事務所としては困難を伴う ものというべきである。

3 そして,前記認定事実のとおり,控訴人の入所申込みが,年度途中の,しかも,入所を希望する保育所を御池保育所と限定したもので,更に,担当職員であるS氏とのやりとりからも,R君の母及び控訴人としては,上記の諸点を踏まえた上での本件処分の理由は十分に認識可能で、あったと考えられることに照らすと,本件処分の理由付記については,本件通知書の内容が前記の内容で、あったとしても,それは,少なくとも控訴人の権利又は法的に保護すべき利益を侵害する違法なものであったとまではいえないと解される 。

2 控訴人の当審における主張について

(1) 前記前提事実及び認定事実によっても,控訴人がR君の保育所の入所の申込みをしたのは,平成 23年 9月選考分のみであって,同年 10月分又はそれ以降 の分については,その申込みをしたことを認めるに足りる証拠はない。

(2) 確かに,前記認定事実によれば ,本件通知書(甲1)には,「理由が 1,2の場合,子の入所決定に関わる申込みは,引き続き入所の希望があるものとし,あなたの希望する保育所に欠員が生じた場合は再度選考を行い,入所が可能と なった場合は連絡します。」との記載がある。しかし,同記載は,申込みがあった選考月以降に入所可能な見込みが生じた場合には,福祉事務所 が申込者に連絡する旨 を記載したにすぎず,特定の選考月の入所申込みを常にそれ以降の入所申込みが あったものとして,その都度申込者に通知書を交付したり,処分通知をする扱いにしていることを記載したものとは解されないし,福祉事務所長において,そのような扱いをしていたこと も認めるに足りない。

(3) そうすると,控訴人の上記の主張は,その余の点について判断するまでもなく,失当であって採用できない。

3 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれの観点からも理由がない。

よって,原判決は相当であって,本件控訴 は理由がなし、からこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第 4 民事部

裁判長裁判官 八 木 良 一

裁判官 浅 井 隆 彦

裁判官 杉 村 鎮 右