悩むウィキペディア 少ない管理人 芸能系ばかり人気

http://www.asahi.com/digital/internet/TKY201003030157.html

(asahi.com 2010年3月4日)

インターネット上の百科事典「ウィキペディア」の日本語版が転換期を迎えている。誰もが自由に投稿できる米国発祥の思想から、飛躍的にページ数や閲覧数を増やしてきた。今は量的成長が一段落し、管理者不足やいたずらの増加など「質的」な向上の壁に直面している。

■削除するべき書き込みが1割

東京・秋葉原に実在するメードカフェ名のページ――「宣伝」として削除。

実在の女性のプロフィルを勝手に掲載したページ――「いたずら」として削除。

関東地方の40代男性が最近、「削除」したウィキペディアのページだ。投稿など編集作業は誰でもできる一方で、ページの「削除」や編集を止める「保護」など特別な権限を持つ管理者がいる。男性は「海獺(らっこ)」というアカウント名で活動する、日本語版に63人いる管理者の一人だ。

管理者はネットでの信任投票で選ばれる。職業はIT関連など様々で、実は大半はお互いに素顔を知らない関係だ。男性は2007年に就任。仕事の合間にパソコンに向かうのは1日2時間ほど。過去には8時間費やした日も。これまでの作業回数は2万2千回。報酬のないボランティアだ。悪意のある書き込みには即時に対応しなくてはならない。最近は、芸能人のページなどで犯罪予告も増えており、男性は警察への通報も一手に引き受ける。

日本語版は01年5月に立ち上がり、03年6月に1万ページ、08年6月には50万ページを超えるなど急激に成長した。閲覧数も増える一方、根拠のない記述や誹謗(ひぼう)中傷も激増している。平日の編集回数は1万3千回を超えるが、10%程度がいたずらなど削除の対象だ。男性は「処理すべき作業量から、少なくとも管理者は100人は必要」と嘆く。

管理者への立候補の条件は、投稿者として50回以上の編集実績などハードルは高くはない。だが、増えない。約317万ページある英語版の管理者は1711人。約65万ページの日本語版と、同じページ数あたりで比較しても管理者は英語版の2割足らずだ。

背景には、煩雑な事務作業に加え、関係者間の調整をする必要もあり負担の大きさがある。プライバシーの侵害や事実誤認など当事者らからの指摘も多い。要求に従って削除した方が楽な事例も多く、ある男性管理者(40)は「ページを存続させるには管理者として相当な知識が必要」という。一方、「削除が多いと特定の管理者をあげつらう投稿者も増えており、ネット上の攻撃対象になることもある」(別の管理者)という。

日本語版では昨年末から、管理者への立候補を呼びかける初のキャンペーンを実施した。ウィキペディアに詳しい産業カウンセラーの山本匡紀さんは「管理者が増えることで悪意ある書き込みへの対応は向上する。だが、削除も事後処理に過ぎず、それまでに発生した損害に対して誰も責任が取れない構造的な問題は残る」と指摘する。

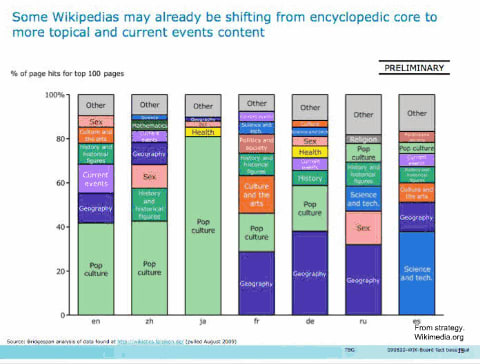

■日本だけポップカルチャーに集中

より信頼性の高い百科事典を目指すが、日本語版特有の悩みも抱えている。ウィキメディア財団によると、日本語版の全閲覧数のうち8割が、アニメやテレビ番組、芸能人など「ポップカルチャー」(大衆文化)のページに集中している。英語版で大衆文化は4割、フランス語で2割足らず。政治や地理などのページの人気が高い他言語に比べて際だっている。

実際に、昨年12月の人気ページは、(1)「ワンピース(マンガ)」(2)「嵐(ジャニーズ)」(3)「JIN―仁―(テレビドラマ番組)」 ――。人気の話題では、ネットの掲示板「2ちゃんねる」の傾向に似ている。東大の木村忠正准教授(情報社会論)は「利用者の多くが社会の事柄よりも、メディア上の話題に関心を持っている。日本で特有なネット利用のあり方がウィキペディアのサイトにも反映している結果だろう」と指摘する。

一方で、学術的な専門知識によるページを増やそうとする動きもある。土木学会応用力学委員会では07年度から、大学院生が中心となって年1回合宿し、専門分野の新しいページを作成する試みを始めた。同委員会では「学会の社会貢献と共に、院生への教育効果が期待できる」。管理者側も「学会でサイトを説明する機会を持ち、専門家の参加を促していきたい」。

また、日本語版では利用者登録をせず、「匿名」で投稿する人の多さも特徴だ。英語版やスペイン語版では3割だが日本語版は5割近く。英語版では実名を明らかにした投稿も多い。山本さんは「匿名だと過去の投稿履歴をたどることもできない。記述に対する責任の意識が低い」と指摘する。ウィキペディアは登録した上での投稿を推奨している。

木村准教授は「日本の利用者には自分たちで作り上げようとする意識が薄い。ウィキペディアの今後の成長のためには、限られた関係者だけで議論や運営をするのではなく、いかに広く利用者に関心を持ってもらうかが重要ではないか」と話している。(湯地正裕)

jawp を採り上げたマスコミ記事としては、珍しくかなりまともなほうです。これでも。特にテーマ的に。

いろいろとWPを誤解した記事が巷間多いなかで。

この記事もこれからあちこちツッコんでいくんですが。

まずタイトル、管理人って呼ぶな。

本文中では「管理者」で通しているのに、タイトルだけ「管理人」って、明らかに異質です。

記事を読む限り、記者はWPの用語を正しく理解してるようですから、おそらく元原稿にはタイトルにも「管理者」と書いてあっただろうと思います。きっとアホなデスクが勝手に改題したんでしょう。

> 日本語版の全閲覧数のうち8割が、「ポップカルチャー」(大衆文化)のページ

これは明確に誤りです。

わざとか勘違いかはわかりませんが。

このグラフは度々例に出していますが、日本語版の「上位100ページのページヒット」のうちの8割、が正しいです。

全閲覧数を分母にしてジャンル分けした内訳表なんてまだ見たことがありません。あるならぜひ見てみたいです。

そんな表、集計するのが恐ろしく大変でしょうけど。全閲覧数をジャンル分けするということは、すべからく日本語版に65万余ある(2010年3月1日現在。日本語版の統計による)全記事をジャンル分けするということですから。ページヒットを集計する以前に、この分類作業だけで死ねます。

しかもこのグラフはページヒットの統計であって、編集行為の統計ではありません。

ですから、「ポップカルチャー以外の分野の記事整備が進んでいない」ことの根拠にはなり得ません。

ポップカルチャー分野のページヒットが学術分野に比べても人気があるのは、集計対象を上位数百なりに広げれば、実は一部のメジャーな他言語版にも見られる傾向です。

このようにごく一部のみを取り出した統計を根拠に全体の傾向を導出しようとする論は、例外なく嘘臭いです。書き手は結論先にありきで書いており、統計データは自説に都合のいいかたちで歪めて当て嵌めているに過ぎないのです。

多くのウィキペディアンや閲覧者も体感的に感じているように、 ja において学術分野の記事整備が遅れていることは否定しません。

ですがそのことにはこのデータは全く関係してきませんし、母集団の範囲も対象も調査手法も異なりますから、記事整備という主題には何の参考にもならないはずです。

ポップカルチャー分野の「ページヒット」が他言語版より際立って多いことは、別に「日本語版特有の悩み」でもなんでもありません。ページヒットが偏っていると困ることって、鯖屋が「HDDの特定箇所だけアクセスが多くて劣化が云々」くらいしか考えつかないのですが(これでもかなり無理矢理ですが)。

* * * *

矛先を変えます。

> 「削除も事後処理に過ぎず、それまでに発生した損害に対して誰も責任が取れない構造的な問題は残る」

残るもなにも、この構造的問題は、この百科事典サイトにウィキというシステムを採用した時点――すなわち最初っ端からわかりきっていることです。

このことは例え管理者を5万人に増やしても、不適切投稿を秒殺したとしても、「誰でも書ける」という原則を堅持する限りは絶対に根絶できないものです。

不適切投稿は投稿された時点で初めて不適切とわかるものです。速攻で削除されたとしても、それが削除されるまでの数秒間の間にだって著作権侵害やプライバシー侵害等は成立し得ます。

すべては、事後にしか対処できない構造なのです。

もし掲載の前に非公開の査読プロセスを入れたところで、それを間違って潜り抜けてしまえば何も変わりません。そうやって査読を通ってきた著述で構成されているはずのマスメディアにだって盗作発覚事案は時々ありますし、それを「構造的に根絶する」ことはできないじゃありませんか。

(そういったことを踏まえて考えれば、 de で行った、安定版以外の版を一般閲覧者から少し遠ざける fragged revision という試みはなかなかおもしろいと思います)

ただ、これも小生は以前に指摘したことがありますが、WPが、こうした問題が "より起こりやすい" 場所になっているということはきっと確かです。

「発生した損害に対して責任を取れるようにする」というのが何を指しているのかはわかりませんが、もし慰謝料を取りたいとかそういうのだったら、「ウィキメディア財団の日本支部設立マダー? (・∀・)っ/凵⌒☆チンチン」と外から吠えてればよいでしょう。

金を貰えたところで一度失われたプライバシーなり信頼は戻らない、との考えに立つならば、何もWPに限らずネット上にはフェアユース、著作権侵害、パブリシティ権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損などの種は無数に転がっています。そういった意味ではいやな時代になったのかもしれません。

勿論他人がやっているから自分がやっても免責されるということはあり得ません(こういうのをスピード違反の論理と云ったりします)し、できるだけ責任は取れるようにしておくべきでしょうけど。

ですがこの人の物言いは、なんか下心が透けて見えるんですよ。あわよくば金を取りたいと。

もともとがアンチWPの人ですから。

そう、この山本匡紀という人物は誰あろう、あの名著(笑)『ウィキペディアで何が起こっているのか』 (ISBN 978-4-274-06731-0) の共著者です。

責任が取れるかどうかとか、問題発生後の事後対応しかできない構造問題とか、こういうことは管理者がどんなに多かろうと、またはどんなに少なかろうと、変わるものではありません。

管理者の多寡という主題とはまったく無関係なのです。

結局この山本匡紀という人は、管理者不足という別件でコメントを求められたのを機会に、自説の演説をしたかっただけちゃうんかと。

ところがそれは "説" の体をなすどころか、わかりきった事実の再確認に過ぎなかったでござる、というのが哀愁を誘います。

聞けばこの人、かつてアンチWPのサイトをやってて、WPに無関係の人をでっちあげのネタで中傷してたそうじゃないですか。

謝罪文出してサイトを閉鎖したからそれで自分は責任取りましたってか? (ゲラ

----

Wikipedia:管理者 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:管理者

----

Summary of image:

Description = 横浜市神奈川区内の国道15号沿いの風景

Date = 2009-07-05

Source/Author = Vantey

License = PD-self

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます