今日は「みどりの日」です。誰が名付けたのかは知りませんが、誠に当を得た今日の日を言い現わしている表現ではないでしょうか。そんな「みどり」に付いて、司馬江漢はと、調べてみたのですがありません。

考えてみますと、5月4日がみどりの日に指定されたのは「昭和の日」が出来てからの事です。それまでは、ただの「国民の祝日」とよばれ、こんな「みどり」なんて特別名称なんて付けられてはいませんでした。それが、平成になってからですが、この日が「みどりの日」と命名されたのです。なんてこの日にふさわしい命名だとはお思いになりませんか。

「みどり」と云う言葉は初夏の初々しい季節を言い現わすに最もふさわしい言葉です。こんな日を国民の祝日にしている国は他には例を見ないのではないでしょうか??

さて、この「みどり」ですが、あの清少納言は枕草子の中で、次のように謳っています。

花の木ならぬは

楓・桂・五葉・たそばの木・檀(まゆみ)・榊・楠の木・檜の木・鶏冠木(かえでのき)・あすはひの木・ねずもちの木・楝の木・山橘・山梨の木・椎の木・白樫・ゆづ り葉・柏木・椶櫚(すろ)の木。

たそばの木に付いて書いてある中に「おしなべて緑になりにたるなかに」と云う文があり、これ等の木々の辺り一面に広がる緑なす景色を褒め称え、それぞれに、「めづらし」「おかし」「あわれ」しと書いております。

花を観賞するのではなく、むしろ、木の緑をこそめでるに値する木だと謳っているのです。なお、最初に挙げている「楓」すが、どうもこれは現在で言う紅葉を愛でるあの楓ではないようです。後に出てくる「鶏冠木(かえでのき)」が秋の紅葉を楽しむ楓らしいのです。

また、彼女はこの「たそばの木」だけを「めずらし」と書いて他の木の「おかし」と区別しています。此の木の持つ特色を、めったにない清新さと受けとめたのです。

また、五葉ですが。これは松です。

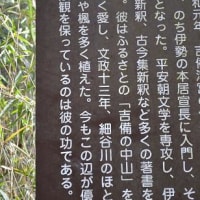

「松」と云えば、吉備津で、すぐ思い出される人に藤井高尚先生があります。その高尚先生は、この松をこよなく愛されます。それは、日本にある数ある秀歌の中で、新古今集にある

“ときはなる きびの中山 おしなべて ちとせの松の 深き色かな”

を、最も、愛されていたからだそうです。

そのような理由から、高尚先生は、自分の屋敷を「松の屋」と称したり、また、自らを「松斎」と号したりするなど、この松をこよなく愛されていたようです。でも残念なことですが、その松が生い茂っていた吉備の中山から松の木は松くい虫の被害に遭い、現在はほとんど姿を消してしまっています。

なお、言わずもがなですが、清少納言は枕草子の中で「木の花は」と云う段で、花をめでる木についても書いています。念のためにですが。