舞台を大きくゆっくりと逆八の字回りして、左袖近くまで進んで、小雪の「花魁道中;遊女の舞」はお終りにかかります。

客席からは、何回も何回も、舞の立ち止まりする一寸の間ごとに、「小雪ーい」とか、中には、「宮内」という声すらかかります。その声と同時に拍手も嵐のように起ります。

拍手と同じように、いくら吐き息に力を入れても、胸を押しつぶさんばかりの痛みはなかなか止みません。やむ時のほうが段々と少なくなっていくのではないかとさえ小雪には、思えるのです。

いよいよ最後の小雪の舞です。特別に菊五郎に頼んだ小雪勝手な舞なのです。「是非、お喜智さまのため」と願って設えた舞なのです。着物も喜智から、扇も喜智から京から取り寄せてくれた小雪のためにと送られてきたものです。あの何時か、林さまやお喜智さまに見ていただいた、日差の山に架かる夕陽を背にして舞った「天女の舞」です。

この度は、特別に、菊五郎に願って、今日のための新しく京舞風に作り直し頂いたものです。

間狂言もありません、しばらく、琵琶の曲が流れます。

素早い早ごしらえ、急に打掛やら何やらと小雪の体から剥され取られていきます。十徳さんの手馴れた手の中で、小雪はただ踊らされているような気分になります。あっという間に、喜智からの京友禅の鶴の舞う着物にに変わります。銀台の帯、平打ちの帯締めから左に打ち下がった亀房が妙に光ります。

髪型も、横兵庫から京風島田です。足も重い高下駄から足袋に変わります。

頭の先から足先までが、急に体が妙に軽々しいく感じられ、フーッと息を吐いた途端に、あの焼け付くような胸の痛みが不思議にも、体のどこかへふわーっと飛んで行くように消えてしまいました。

早替りした小雪が、再び、左袖から姿を現しました。余りにも早く衣装換えしたのを見た座席の人達の、また「おうおう」という驚きの声とはくしゅが湧き起こりました。

そんな声に乗り、小雪はゆっくりとあたかも春の宵に舞い散る桜の花びらのように舞台の中央へ進み出ます。

舞台の後ろの緋毛氈の長台の上は、何時の間にやら、お光さんに代わって、三弦と小太鼓の姐さんを左右に従え、中央の見台を前に義太夫の姐さんが座って待っておられます。義太夫の姐さんは何時もの姐さんではありません。驚いたことに、そこには、熊次郎大親分の、あのきくえではありませか。今まで、一度もお稽古をつけてくださったことはありません。義太夫を語るとも聴いたことがありません。何食わぬ顔で、何時もとは一寸違って背筋までちゃんと伸ばして、正座しています。

「あのおきくさんが」

と、「どうして」と、思うのですが、もうどうする事も出来ません。

「なるようにしかなりまへん。どうしょうもおへん」

と、あの何時もの自分の瘠我慢の心が、顔にすーと浮かび上がるように思われます。すると、一層心が落ち着く小雪でした。そんな小雪の心の奥底を読んでか、菊五郎が企画したのです。小雪は、人に気付かれないように目と目で、あるかないかも分らないようなあいさつを交わしました。おきくさんは乙に澄まして、気がお付になったのか、ならなかったのかも分らないようにじっと前をお向きになっています。

いよいよ最後です。特別に、菊五郎が小雪のために創り上げた「新羽衣ー天女の舞い」です。 「へだてこころ」の真骨頂を、小雪に是非と言う願いがいっぱいに籠っていたのです。

最新の画像[もっと見る]

-

こんなのあり???

11年前

こんなのあり???

11年前

-

菖蒲の花が咲きました

11年前

菖蒲の花が咲きました

11年前

-

菖蒲の花が咲きました

11年前

菖蒲の花が咲きました

11年前

-

5・15事件

11年前

5・15事件

11年前

-

ちょっと寄り道します

11年前

ちょっと寄り道します

11年前

-

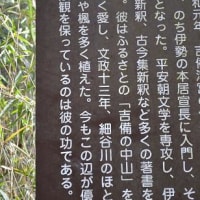

幻の細谷川の桜

11年前

幻の細谷川の桜

11年前

-

幻の細谷川の桜

11年前

幻の細谷川の桜

11年前

-

幻の細谷川の桜

11年前

幻の細谷川の桜

11年前

-

うすぐもり桜の精の中に入り

11年前

うすぐもり桜の精の中に入り

11年前

-

うすぐもり桜の精の中に入り

11年前

うすぐもり桜の精の中に入り

11年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます