竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇3 何だか分からないが、実在する 「海底考古学 32」

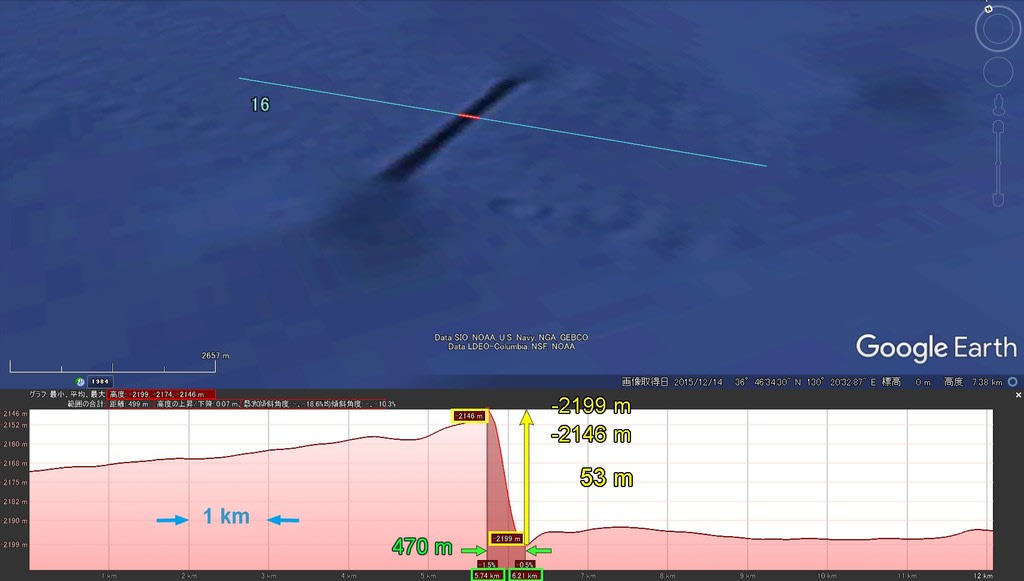

“断面図16”

この “スリット” はクローラー痕の横幅に位置しているもので、右の画像でもほぼ同じ幅で左上から右下に伸びている “帯状軌跡” がうっすらと見える。

長さ 5.30 km に及ぶ段差である。

高低差は 53 m ある。

Google Earth の断面図では例によって平面距離が圧縮されて表示されるために、ここでは切り立った崖のように見えるが、実際はなだらかな斜面である。

高さ 53 m の “巨大な滑り台” で、幅が 5.3 km あると思えばいいだろう。

“断面図17”

一見、分岐しているかのようなクローラー痕だが、単に交差しているだけである。左(赤)が先に通り、右(オレンジ)がその上を通ったと考えていいだろう。

ただ、進行方向はわからない。同じ向きなのか、逆向きなのかもわからない。組み合わせは4通り考えられるが、そのいずれかについては決め手はほとんどない。ここでもお手上げである。

軌跡の幅と軌跡の模様パターンが異なる。特に軌跡の中央を走る分離帯のような溝の形状が大きく異なる。

どちらも傾斜しているが、相互に関連や影響はほとんどなさそうである。

“断面図18”

まず、画面にほぼ水平に走っている軌跡 A がある。そして、それに斜めに交差したやや白っぽい軌跡 B がある。

交差点あたりの状態から見るかぎり、 白っぽい B の軌跡が A のあとに通ったとしか思えない。

その交差の断面を見ると、クローラー B が通ったために、クローラー痕 A には 一番深いところで 19 m の陥没が生じている。当然のことながら、この陥没は軌跡 A に斜めに帯状に伸びていると考えられる。

しかし、陥没の断面はクローラーB の幅目いっぱいの寸胴鍋の断面のようにはなっておらず、上が開いた皿状の断面である。この理由もわからない。

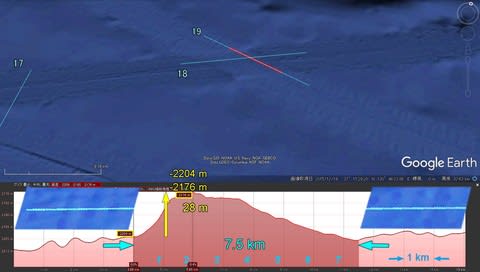

“断面図19”

上の “断面図18” の海底表面画像とほぼ同じアングルで、今度は “19” の線での断面図を見ている。驚いたことに、断面図は大きな隆起を見せている。これはどういうことか?

これの意味することは、軌跡 A(“18”)自体が帯状隆起のクローラー痕であるということである。

そして、その帯状軌跡の A の上を “19” のクローラーが斜めに通過した結果がこの断面図ということだ。

それにしてもこの “18” と “19” の2つの断面図を頭の中で両立させることは難しい。 どうして両方とも凹んでいないのだ?実に不可解である。謎である。

ちなみに、断面図中の両側の水色の帯は、上の “19” の線の両側を拡大して貼り付けたものである。波板トタンのパターンである。

いろいろ考えてたどり着いたのが、以下のスケッチである。

見ての通り、水色の線が “凹んでいる断面図18” で、赤の線が “隆起している断面図19” である。

同じ交差点で、相互に交差しているクローラー痕の、陥没している断面と隆起している断面が見事に両立している ことがこれでご理解いただけるものと思う。

“断面図20”

クローラー痕の典型がこの “波板トタンタイプ” である。今までときどき使ってきた “キャタピラ痕” という表現は、ナイーブなひとたちによってまさに “文字通りの意味” にとられてしまう恐れがあるので、こちらのほうが無難かもしれない。

見ての通り、多くのクローラー痕の帯状軌跡に “横線” として一貫してついている波型の起伏である。こういった規則的な波型が海底に実際に存在することが Google Earth によって明らかになっている。この規則的な痕跡は、そこを通ったクローラーによって刻まれたものと思われるが、あなたはどう思うだろうか?異論があるだろうか?天然自然に発生したとあなたは主張するであろうか?

地球人類の工学的発想からすると、帯状軌跡に横線として見えるこうした “波板トタンパターン” はまさに “キャタピラ” のように滑らずに前進するための地表上への “滑り止めのグリップ” として機能するはずのものである。

しかし、クローラー痕の場合も地球人類的な工学の論理がそのまま当てはまるかどうかはわからない。空回りしないための “滑り止めグリップ” を意図したものだとは断定できないのだ。単なる模様かもしれないのだ。クローラー痕のこの “波板トタンパターン” の意味や機能についてここで結論を出すことはできそうにない。

しかし、そういったものが海底に存在すること、クローラー痕の帯状軌跡にそういったパターンが見られるということについては議論の余地はなかろう。 それが何だかはわからないが、とにかくそれが実在することは否定できないということだ。

ちなみにこの “波板トタンパターン” のクローラー痕の幅は 6.1 km ある。

6.1 km がどういう距離だか覚えている人がいるだろうか?「海底考古学」 ではすでに何度か出てきている。

“断面図21”

これはクローラー痕の中でも珍しい “中断” の例である。ずっと進んできたクローラー痕がパタッと途切れ、少し先(数キロ先)でまた再開するというパターンである。

その中断部分は画然と凹んでいる。

その凹みの深さは 45 m である。かなりの深さである。そして、その凹みは 5.2 km 続き、再びクローラー痕の帯状軌跡が再開する。上の海底表面画像を見てすでにおわかりのように、このクローラー痕は典型的な “波板トタンパターン” である。

この “中断” の理由はわからない。

もちろん、誰でも思いつくのは、他のクローラー痕の交差であるが、この中断部分の両側にはクローラー痕らしき痕跡が一切見当たらないのだ。

“断面図22”

この断面図は2本のクローラー痕が交差する直前、もしくは交差した直後の状態である。

交差の時間差はわからない。数時間かもしれないし、数百年かもしれない。ただ交差したという結果だけがここにある。

右側のクローラは比較的水平のまま進んだと思われるが、左側のクローラーは大きく横に傾いている。

どちらにもその中央に “中央分離帯” のような溝が “断面図” に反映している(緑色の矩形)。

右側のクローラー痕の場合、中央の溝が左に寄っているように見えるのは、この断面図ではすでに左側のクローラー痕が右側のクローラー痕の縁(へり)に覆いかぶさっているからである。

もう少し広域にした画像で見ると、右側のクローラー痕が先で、左側のクローラーが時間的にそのあとに通ったことがより鮮明にわかる。

明らかに右側のクローラー痕が下に入り込んでいるのがわかる。

“22” の断面線では左側のクローラー痕が覆いかぶさっている。

時間的な前後関係、つまりどちらが先で、どちらが後かは比較的判断しやすい。しかし、何度も繰り返すが、進行方向に関しては判断を下せないのが通例である。

この画像でも、画像の上の方に見える “ハブ” に向かっているのか、それともそこから出てきているのかを確定することは非常に困難である。右側のクローラー痕は上に向かっているもので、左側のクローラー痕は下に向かっているということも考えられ、組み合わせは合計4通りあるが、いずれも決め手はない。

“断面図23”

ここでも “軌跡の交差” である。

画面上でほぼ縦に走っている軌跡があるが、その下を斜めに横たわるぼやけた軌跡がある。

その下の軌跡は海中の沈殿物の堆積による “ブランケット効果” がかなり進んでおり、かなりぼやけて見える。数百年から数千年は経過しているかもしれない。もしかしたらそれ以上かもしれない。

それを縦に乗り越えている “波板トタン型” のクローラー痕は波の横線も比較的鮮明で、ずっと新しく見える。

右側にも斜めに乗り越えている軌跡があるが、こちらは “波板トタン型” には見えない。ただ、それも単に “歴史的ブランケット効果” のせいかもしれない。

実際、その隣のクローラー痕(A)をその進行方向に沿った断面図で見ると、何と、かすかに “波型” になっているのだ(赤い矢印)。

ブランケット効果によってぼやけてしまってはいるが、この軌跡ができた当初はもっとメリハリのあるくっきりした波型だったに違いない。

“A” は “23” の軌跡よりも古く、その下に走る “B” の軌跡よりは新しいはずだ。

つまり、古い順から並べると、 “B” の次に “A”、 “A” の次に “23” となるだろう。

しかし、ここで一番下に横たわっているように見える、ブランケット効果でのっぺりしたかのような “B” の断面を見ると、驚くべきことが判明した。

のっぺりした特徴のない帯状軌跡と思われたのだが、右の “断面図B” が示すものは、“反復的な山型” である(青い矢印)。

海底の表面画像からではわからない起伏が断面図によって明らかになるケースは珍しくないが、これはまったくの予想外であった。

山型の谷から頂上までの高さは 4 m ある。

しかし、この “山型” はどうも “23” や “A” の “波型” とは根本的に違うようなのだ。“23” の水色の断面線の両側あたりをよく見て頂きたい。軌跡 “23” のキャタピラ型の痕跡とは違うパターンがうっすらと見える。

海底表面画像をさらに広域にして見ると、似たような帯状軌跡がすぐ上に平行に近い角度で並んでいる。

海底表面画像をさらに広域にして見ると、似たような帯状軌跡がすぐ上に平行に近い角度で並んでいる。

そのパターンは “キャタピラ型” ではなく、斜めのストライプである。今までにほとんどないパターンである。 “ネクタイストライプ型” と命名しておこう。

そこを “C” の断面線で切り落としてみると、かすかに規則的な起伏を示している(水色の矢印)。高低差は 24 m 以下である。

どうやら、この “C” の軌跡と “B” の軌跡は、どちらも同じ “ネクタイストライプ型” で、発生もほぼ同じ時期ではないかと想像される。少なくとも数千年前にさかのぼるであろう。その後、まず “A” の軌跡によって乗り越えられ、それから大分経って “23” の軌跡が乗り越えたに違いない。

“断面図24”

“23” では輪切りの断面図であったが、この “24” では、同じ帯状軌跡の、流れに沿った断面である。

典型的な “波板トタン” のパターンを示している。実に規則的な波型パターンである。

断面図の黒いフレームの内側の幅で 15 km であるが、これは海底表面画像中の “24” の水色の断面線だけの長さである。波形の谷底から頂上までの高低差は 約9m ある。

“身近な 9 m”、しかも “高さとしての 9 m” として、「平均的なマンションの4階の高さ」 が挙げられるようだ。4階建てのマンションがあれば、それを見上げた感じと言いたいが、実際は “高低差 9 m” ではあっても、非常になだらかな傾斜であろう。

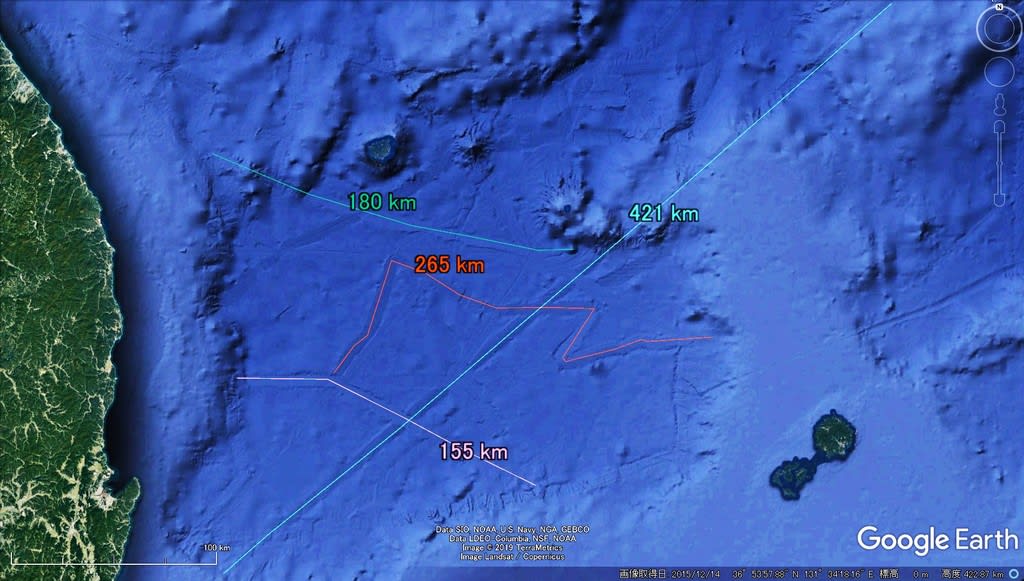

この “波型トタン” のクローラー痕は延々と続き、右の画像では対角線上に走る 421 km の長きに渡る。

ここであなたにお聞きしたい。

● こうした海底のケタ外れの幅(数キロメートル)と、ケタ外れの長さ(数百キロメートル)で錯綜している無数の軌跡は、人間が残したものであろうか?

● 現生人類と同じホモサピエンスのDNAをもった地球人類の海底での活動の痕跡であろうか?

● 地球と人類の歴史についての今までのあなたの知識でこれらは説明できるだろうか?

● こうしたクローラー痕を残したはずのクローラーは人類文明が生み出したものであろうか?

「 竹島近海のクローラー痕 全5巻」 海底考古学 32

「竹島近海のクローラー痕: 概 略 篇 なぜこれを問題にしないのか?」

「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇1 途方もない巨大さに言葉を失う」

「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇2 否定しようのない山のような証拠」

「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇1 何だか分からないが、実在する」

次の記事: 「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇2 重要な事実が “真実” である」