海底考古学29: 奄美大島周辺の超巨大軌跡群

この記事は、YouTube 動画 「海底考古学 27」 の続きである。

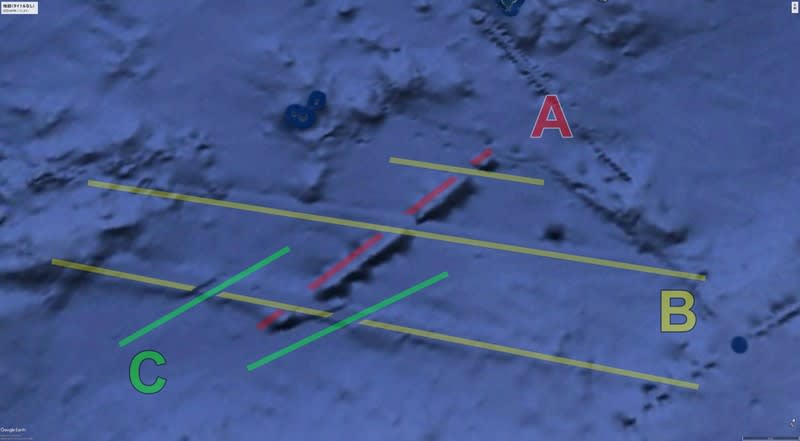

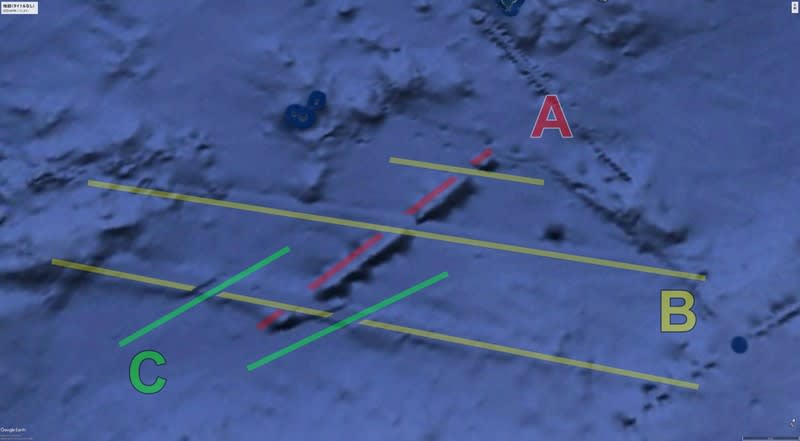

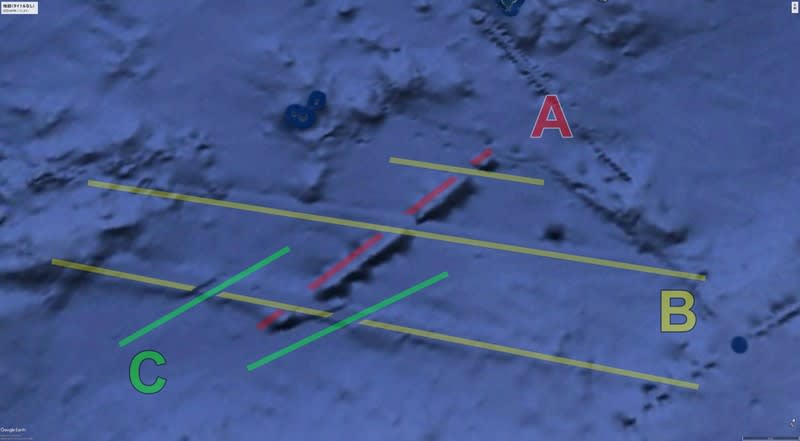

これらの巨大な線状の痕跡と周辺の多くの軌跡については計測値を含め、動画の「海底考古学27」で詳細に紹介した。

動画では時間的な制約のため触れることはできなかったが、この「海底考古学29」 では 軌跡群相互の興味深い交差 に光を当てたいと思う。

“軌跡A” はほぼ直線である が、山脈のように大きく隆起している。ほとんどまっすぐなその長さは40km以上ある。

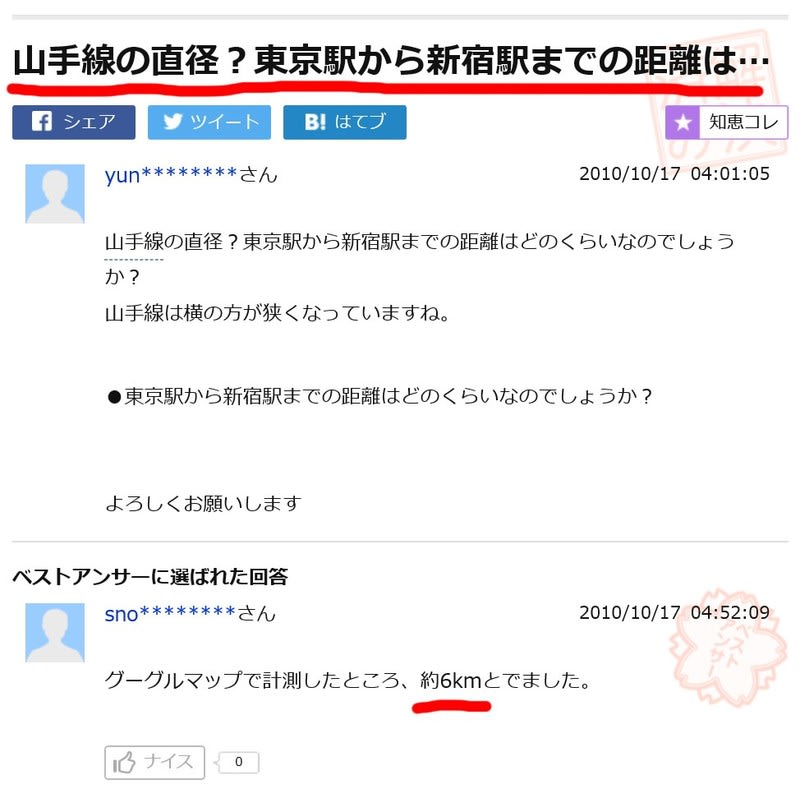

ちなみに、東京駅から鎌倉までの直線距離が44kmである。東京から横浜まででも28kmある。

その “軌跡A” に対しほぼ45°の角度で “軌跡B群” が交差している。言い換えれば、“軌跡B群” を残した “クローラーB群” が一直線の隆起の “軌跡A” に3か所で交差したように見える。さらに言えば、“軌跡A” に乗り上げた結果、平らにしたように見える。

“軌跡B群” も海底と比べると隆起しているのだが、“軌跡A” に比べるとずっと低い隆起(数十メートル)である。なので、“軌跡A” と交差すると、いくら海底よりも隆起していても、交差した箇所では “クローラーB” が “軌跡A” の隆起(数百メートル)をつぶして平らにしたように見える。

ほぼ一直線の “軌跡A” を計測すると、海底から600m以上の高さ であることがわかる。

さらに “軌跡B” の一部に “軌跡C” が交差している。つまり、“クローラーC” が “軌跡B” の上を通過したように見える。

“クローラー” CRAWLERS とは、“海底を這いまわって巨大軌跡を残したもの” を漠然と指す名前で、ザウルスが勝手にそう呼んでいるものである。

痕跡があるのならば、痕跡を残したものが存在するはずだという単純な論理である。印影があるのなら、印鑑があるはずだ。

“クローラー” の存在を想定するのは、数十キロメートルのほぼ直線の複数の軌跡が他からの外的かつ力学的な作用なしに自然に発生したと考えるのにはかなり無理があるからだ。地学的、地球物理学的な自然力によって生じたというよりは、 “何らかの動作主体による知的コントロール下の活動の結果” と考えるほうがわかりやすく、矛盾も少ないからである。

黄色の円で示した部分にご注目頂きたい。“クローラーB” による “軌跡A” 上の通過点の1つだが、 “クローラーB” の通過の際か通過後に “軌跡A” の隆起が “崩落” して、“軌跡B” の一部を1キロメートル以上に渡って覆ったように見える。

一方、“クローラーC” による “軌跡B” 上の通過点(緑の円)は、黄色の円の通過点より比較的 “よりデリケート” かつ “より精密” に見える。

以下の計測の示すように、通過点では、約60m の段差が見られる。

軌跡B(黄色) と 軌跡C(緑) との交差点は特に注目に値する。

下の画像でほぼ水平に見える平行線の “軌跡B” にはレイヤーが2層ああるように見える。そして、“クローラーC” が “軌跡B” を通過した際、表面の “レイヤー2” のみが剥(む)かれて、下の “レイヤー1” が露出したかのようである。その2つのレイヤーはそれぞれ60mほどの厚みがあるようだ。

いずれにせよ、より新しい軌跡のほうに、よりソフィスティケートされた構造が見て取れるように思える。“軌跡A” の発生から “軌跡C” の発生までいったいどのくらいの年月が経っているかを突き止める物的証拠は乏しい。しかし、数百年から数万年の幅を想定する必要があるかもしれない。

“軌跡A”(赤) の上を通過している “軌跡B”(黄色)、そして、“軌跡B”(黄色) の上を通過している “軌跡C”(緑)をあらためてよくご覧いただきたい。

もちろん、この画像にはA、B、C 以外の直線的軌跡が右側にも複数見えているが、それらについては動画の「海底考古学27」をご覧いただきたい。

さて、今回の「海底考古学29」 では、“凸型の直線的軌跡” の “相互交差” に焦点を絞って見てきた。

繰り返すが、“軌跡A” は長さ40km以上ある。すると、“軌跡B” は 100km 近くはあることになるだろう。そして、軌跡の “幅” は以下の通りである。

“軌跡A” の幅は 4.3 km、 “軌跡C” の幅は 2.6 km

こちらの “軌跡C” の幅は 2.5 km

次は “軌跡B” の幅で、6 km

幅 6 km !

さて、以上見てきたような “超巨大な立体的な痕跡” は一体何なのか?

これらは “建造” された “建造物” のようには見えない。やはり何らかの “痕跡” であるように思える。しかし、“線状の痕跡” であるために、われわれ人間はどうしてもそれらを何らかの “軌跡” として理解しようと試みる。これは避けられない。これはわれわれ人類にとってこの惑星の “陸上” で可能な経験に基づく一般的判断である。

“軌跡” ということはすなわち “移動可能な物体、生物、機械などが通った跡” ということになる。典型的な例はタイヤの跡やキャタピラの跡、ナメクジの通った跡、もしくは雪の中を通ったウサギの足跡などである。

しかし、幅が 2.5km や 6km の “軌跡”、しかも山脈のように聳えるほどに隆起した “軌跡” というものをどう想像したらいいのであろうか? 「山脈のように」 と言ったが、実際に “山脈” であるならば問題はないだろう。しかし、40km 以上の直線的な一貫した隆起が集中している状態を “海底の造山活動の結果” としては片づけにくい。

この “超巨大な立体的な軌跡” には、どうも “超巨大な物体” と “知的操作” とが前提となっているように思えないだろうか?

海辺の砂浜に延々とタイヤの跡があれば、われわれは当然のように、それらがバイクか自動車の通った跡だと了解する。

もし、そのタイヤ痕の幅が 4 m だったら、驚くだろう。もし、その幅が 40m だったら、画像がSNSで拡散されてニュースになるだろう。

では、もしその幅が 4km で、長さが 40km 以上あり、その場所が海底だったら、どうだろうか?