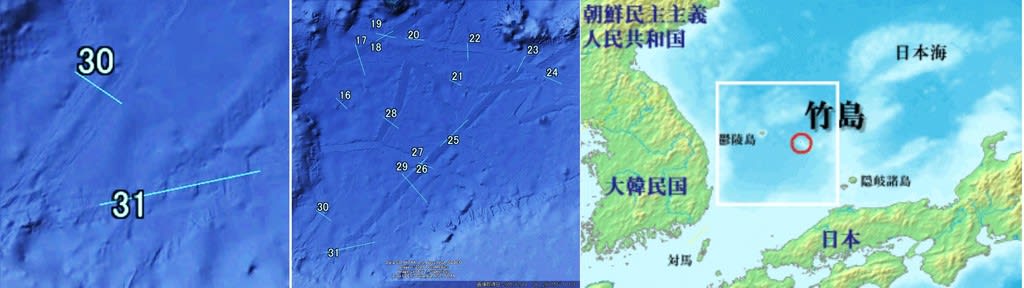

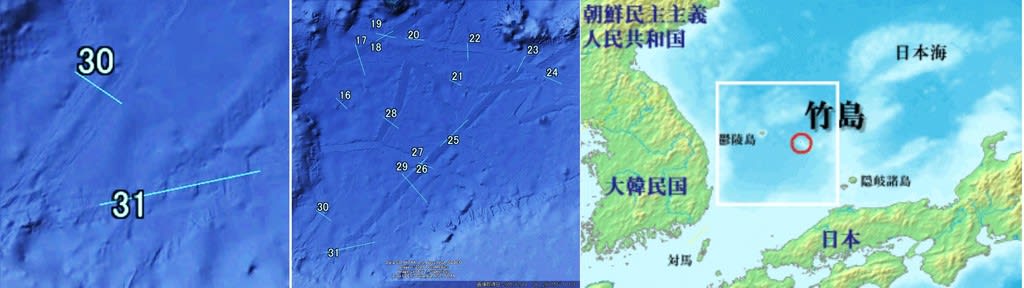

竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇2 重要な事実が “真実” である 「海底考古学 32」

“断面図25”

ここでは “ひと幅” は 1 km ではなく、 2.5 km である。

画面に水平に走るクローラー痕 “25” は “帯状隆起” の軌跡で、とてつもなく幅の広い “土手” のようなものである。

まず無傷の “帯状隆起” のクローラー痕が先に存在していたと考えられる。そこへ、あとからきたクローラーが或る箇所を突き破り、他のクローラーもその突破口に殺到したかのようだ。

A、B、Cの少なくとも3つのクローラー痕が見て取れる。“土手” の突破の角度はそれぞれに異なる。A は大きく傾いている。

どうも3つ以上ありそうなのだが、はっきり確認できないので3つとしておく。 黄色の輪は、クローラー痕の中央を走る中央分離帯のような “溝” が断面図にも反映していることを示す。

“断面図26”

“25” のすぐ隣だが、こちらは、1つのクローラーだけがほぼ直角に突き破っている。

クローラー痕両端の高低差は 130 m ある。このクローラーは大きく横に傾斜して通過しているので、突き破ったというよりは、乗り超えたというべきか。

クローラー自体の幅の推定値は 7.3 km である。

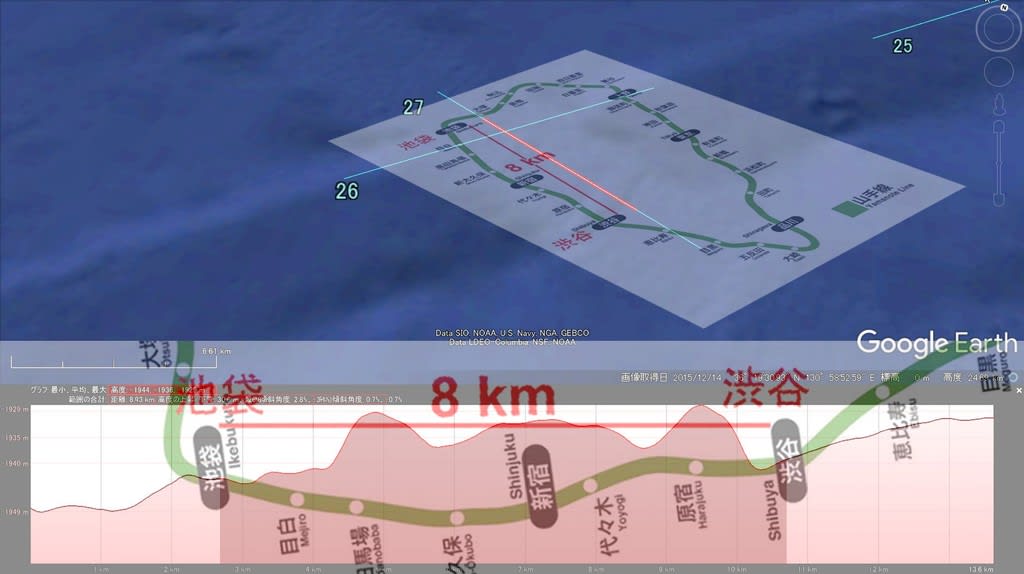

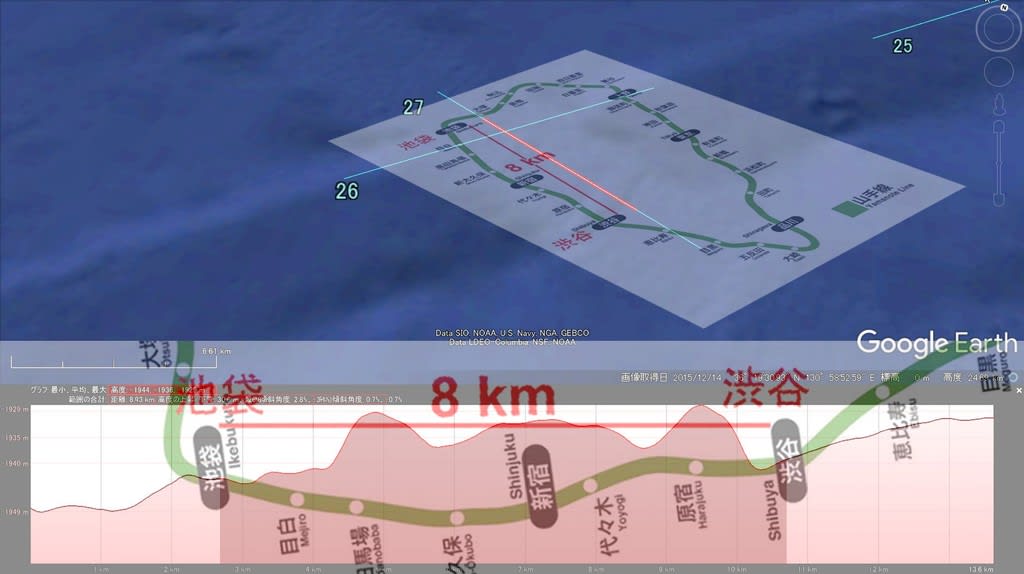

幅7.3 km のクローラーの大きさについては、以下の山手線の尺度が大いに役立つであろう。

ちなみに、新宿ー東京間の直線距離は 6.1 km である。2点間の理論的な最短距離の “直線距離” であって、曲がりくねった現実の線路の長さではない。

このくらいの幅のものが海底を這い回っていたということになる。

“断面図27”

この “断面図27” は、さきほどの “26” に直角に走る断面図である。

つまり、クローラー痕 “26” を乗り越えたクローラーが通過の際にそこにどういった痕跡を残したかを示している。

さて、ふつうクローラー痕から、クローラーの進行方向を推定するのは非常に困難な場合が多い。

しかし、この “27” については、画像の左上から右下に、つまり奥から手前に移動したと結論できそうである。

その根拠は、以下に挙げる “断面図27b” との比較によって得られるように思う。

この “断面図27b” が示すのは、 帯状隆起型クローラー痕である “25” ~ “26” が他のクローラーによってダメージを受けていない状態である。他のクローラーの通過による形状や起伏の変化をこうむっていない、言わば “無傷” の状態である。

上に示唆した説では、“27” を通ったクローラーは、断面図で言えば、左から右に移動したという主張である。

“断面図27” と “断面図27b” のどちらでも、中央の色の濃い部分によって、“25” ~ “26” の帯状隆起のクローラー痕の幅が示されているが、この海域では最大級である。

まず、 “27” と “27b” の2つの断面図の、海底の高さと全体的な傾斜を比べて頂きたい。クローラーの通過前の “27b”(上図)では全体的に左上から右下に下がる傾斜がある。しかし通過後の “27”(下図) では、波型が顕著になり、傾斜は無くなったかのようだが、よく見ると、通過前の “27b” とは逆向きの傾斜が見られる。つまり、右肩上がりのゆるやかな傾斜が現れているのだ。

“断面図27” (通過後)

こうした傾斜の変化は、クローラーの進行方向を反映していると考えることができる。 “27b” の、通過前の左から右に傾斜する断面図をもう一度よく見て頂きたい(下図)。

“断面図27b” (通過前)

この左側からクローラーがのしかかってきてこの帯状隆起の左側面に上からと横からに圧力がかかった場合、隆起を形成していた海底の大量の泥は左側から侵入してきたクローラーの進行方向である右側にシワ寄せになって、“→1 km←” の文字列 を超えて押しまくられても不思議はなかろう(下図)。

“断面図27” (通過後)

逆に右側からクローラーが侵入したとした場合、帯状隆起のクローラー痕の右側面の手前に来ている時点ですでにかなりの高さになっているのがどう考えても不自然である。しかも、仮に帯状隆起の右側から侵入してきたクローラーが左にグングン進んだとしても、斜面を上ることになるはずだ(下図)。なのに、むしろ左下がりにゆるやかに傾斜しているのも説明がつかない(上図)。青数字の “1,2,3” あたりにあったはずの海底の泥の分厚い層はどこにいったことになるのだ(下図)?

“断面図27b” (通過前)

“断面図27” (通過後)

帯状隆起に侵入した側のクローラー痕の幅はすでに見てきたように 7.3 km であった。一方、侵入を受けたこの帯状隆起のクローラー痕自体の幅は、上の青数字のメジャーですでにおわかりのように、ほぼ 8 km である。言うまでもなく、クローラー痕の幅は “クローラー自体の幅” を反映していると考えていいだろう。ナイーブ過ぎると冷笑する手合いもいるだろうが、何か特別な根拠に基づいた反論があるのでなければ、これはごく合理的かつ自然な想定であろう。

8 km の幅としては以下の尺度を参考にされたい。

山手線の路線では長い直線部分は少ないが、 池袋ー渋谷間は比較的直線に近い部分かもしれない。

池袋駅と渋谷駅との間のな最短の直線距離は、 Google Earth の距離自動計測アプリで “7.97 km” と出てくる。誰がやってもこうなる。

しかし、鉄道路線案内の 「距離」 では、“8.2 km” と出る。

右の重ね画像をご覧いただきたい。

これで、たった “200 ~ 230 m” しか違わないのは驚きだ。

ということは、今度山手線の池袋ー渋谷間を走る電車に乗ったときは、“断面線27” の赤い線分に沿って走るのをほぼ実感できるだろう。是非覚えておいてほしい。

“断面図28”

ここでは、2本のクローラー軌跡がちょうど隣り合って平行に走っている状態の断面を見ている。

時間的には同時なのか、数百年の開きがあるのかもわからない。

右側ではクローラーはほぼ水平に走ったようだが、左側ではかなり傾き、左右の高低差は 86 m ある。

2本のクローラー痕はかなり接しているように見えるが、実際は 1 km 近く離れている。

これらのクローラー痕を残した2つのクローラーの幅は、大きい方が 5.9 km 、小さい方が 4.6 km である。小さい方でも 新橋ー品川間の直線距離に相当する幅がある。

“断面図29”

ここでは “ひと幅” は 1 km ではなく、 2.5 km である。

“25” から “29” までの小グループの最後の断面図である。左後方には先ほどの “28” が見えている。

ここでも2つのクローラー痕の断面を一緒に見ている。2つのクローラー痕は 約10 km 隔たっている。

右側の幅 “5.1 km” の方では、クローラーが通ったために海底表面がやや凹んでいるのがわかる。

左側の幅 “5.6 km” の方では、ちょっとイレギュラーな凹み方をしているように思える。

“イレギュラー” というのは、以下の理由からである。

右の水色の線は、2つのクローラー痕が “刻印” される前の海底表面の状態を想像したものである。

こうして見ると、右側のクローラー痕の凹みは、元々の斜面に沿ったかたちでの凹みであることがわかる。しかし、左側のクローラー痕の凹みは、元々の斜面と逆向きに傾斜している。どうして右側のクローラー痕と同じように元々の傾斜に沿った凹みになっていないのか? “5.6 km” と “5.1 km” のクローラーの幅については、以下の尺度が参考になるだろう。

「海底考古学」 が Google Earth を使って非常に厳密に計測 していることは、以下を見ればご納得頂けるであろう。

“断面図30”

これも2つのクローラー痕の断面である。どちらも “帯状隆起” に分類できる。右側の 幅3 km のクローラー痕の隆起はわずかであるが、先ほど見た “29” の右側のクローラー痕と比べ、明らかに盛り上がっている。

さて、問題は左の 幅3.2 km のクローラー痕である。

断面図中央には高さ 35 m の大きな隆起がある。これが巨大な土手のように何キロも伸びている。

クローラーの幅にほぼ一致する帯のような斜面がたまたまあって、そこを偶然通りかかったクローラーが車庫入れのようにその幅に入り、その斜面に合わせて傾きながら通過したなどとは到底思えないのだ。

クローラーがもしここを通らなければ、こんな大きな “帯状隆起” は発生しなかったのではなかろうか? 海底表面画像を見ても、この大きな隆起はクローラーの通過によって生じたという印象は強まるばかりだ。

もちろんクローラーが通過することによって隆起が生じるメカニズムは、われわれには何一つわからない。しかし、クローラー痕の今までの幾多の例からして、クローラーの通過によってこの隆起が生じたと結論せざるを得ない。この論理の運びに無理があるだろうか?

幅3.2 km と 幅3 km というと、クローラー痕の幅としては “小ぶり” だが、実際の大きさとしては、以下の尺度を元にしてイメージして頂けたらと思う。

“断面図31”

帯状のクローラー痕の一部分に周期的に横線が見える。画面に水平に見えている水色の断面線の長さは 38 km で、その間に溝が6本ほぼ規則的に繰り返されている。当然クローラー痕の一部であり、クローラーによって残されたものであろう。

たしかに完全に等間隔というわけではない。しかし、7 km 前後のインタバルが 5回 繰り返され、ほぼ平行に6本の溝が並んでいれば、優に “規則的” と呼べるであろう。

もちろん、これがどうやってできたのかも、どんな意味があるのかもわたしには分からない(空欄だらけの宇宙観の爽快さ)。

多くの人々は、理解できないものを恐れ、拒絶する。理解できる物事ばかりを集めて自分の世界、自分の宇宙を作り上げていく。人間社会ではそういう人々が “圧倒的多数派” である。一方、自分の理解を超えるものが存在することを謙虚に受け入れられる人間は “絶望的少数派” に属する。数万人に一人もいないであろう。

人間は人類という種族としても、“自己中心的(人間中心的)な居心地の良い宇宙観や歴史観” を作り上げてはそれに浸かってぬくぬくとしてきた。“クローラー説” はそうした “人間中心の地球史観” を根底からくつがえす可能性がある。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

「 竹島近海のクローラー痕 全5巻」 海底考古学 32

「竹島周辺のクローラー痕: 概 略 篇 なぜこれを問題にしないのか?」

「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇1 途方もない巨大さに言葉を失う」

「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇2 否定しようのない山のような証拠」

「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇1 何だか分からないが、実在する」

「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇2 重要な事実が “真実” である」

さて、一緒にかなり詳しく見てきたが、いかがであろうか? ここで最初に 「概略篇」 で出した質問を再びそのまま提示したい。

これらの軌跡群は “クローラー” が通った跡であるという “クローラー説” を、あなたはどう思うであろうか?

● 矛盾だらけの戯言(たわごと)か?

● 根拠薄弱の奇説か?

● 事実かもしれないが無価値な説か?

● 独りよがりの妄想か?

それとも

● 地球と人類文明の歴史を根底から問う重大な説か?

この記事を読んだ読者のほとんどは、この記事を読まなかったことにして忘れようとするだろう。普通の人間は “クローラー説” を “本能的に” 忌避するはずである。実際、ザウルスの 「海底考古学」 を知ってから、寝つきが悪くなったひとたちがいるようだ。たしかにぬくぬくとした “安らかな睡眠” を妨げる作用が多少あるかもしれない。

“Ignorance is bliss.” 「無知は至福なり」 ことわざ

“Bliss in ignorance never lasts long.” 「無知による至福が長続きすることはない」 ザウルス

「 竹島近海のクローラー痕 全5巻」 海底考古学 32

「竹島近海のクローラー痕: 概 略 篇 なぜこれを問題にしないのか?」

「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇1 途方もない巨大さに言葉を失う」

「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇2 否定しようのない山のような証拠」

「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇1 何だか分からないが、実在する」

「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇2 重要な事実が “真実” である」