ノルウェー近海の美しき矩形波(2)「海底考古学34」 ディテール篇上巻

番号順に見ていくが、最初に4つの四角を見る。以下の画像では2つずつを1つの画像に収めている。

これら4つの四角は、海底の表面を進むクローラーがカーブを切ったと思われる痕跡である。いずれにも扇状の “キャタピラ痕” が見て取れる。誰が見てもそこに機械工学的な活動があった明白な証拠と思えるが、いかがであろうか?

なお、「海底考古学」では “キャタピラ痕” とは、あくまでも “キャタピラ状に見える痕跡” ほどの意味である。実際にキャタピラが残した痕跡という意味ではない。

Bでは、ほぼ90度に曲がっているのがわかる。あいにく進行方向がわからないので、矢印で表示できないのが残念である。右側から入ってきて直角に曲がって上に進んだように見えるが、その逆かもしれないのだ。Aでは、Bのクローラー痕が連続しているが、入ってきたところなのか、出ていくところなのかは不明である。ただ、AではBからのクローラー痕ができた後にその上を、別の、より大きなクローラーがカーブを切ったことがわかる。

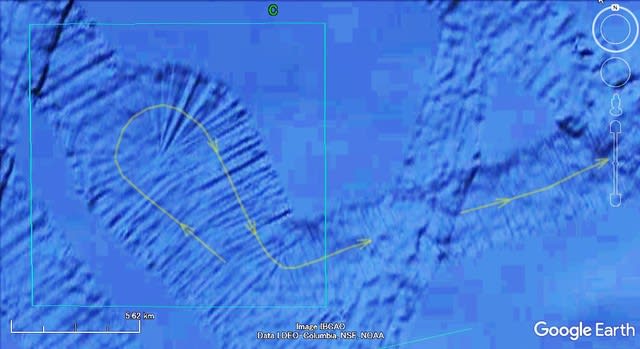

Cの場合、Uターンよりも急なターンをしていて、復路が往路に重なっているように見える。Cに関しては、例外的に進行方向を確認できそうだ。よく注意してみると、左側が往路で右側が復路であるように見えるが、いかがであろうか?

しかし、進行方向はさほど重要ではないので、あまりこだわる必要はないだろう。

Dでは直角よりもやや大きな角度で曲がっている。クローラー痕の幅はほぼ 4 km である。

実際の距離を少しでも実感して頂くために、「海底考古学」 では山手線の駅間距離をしばしば使う。

4 km という距離は、高田馬場駅と巣鴨駅との間の直線距離にほぼ相当すると思って頂いていいだろう。

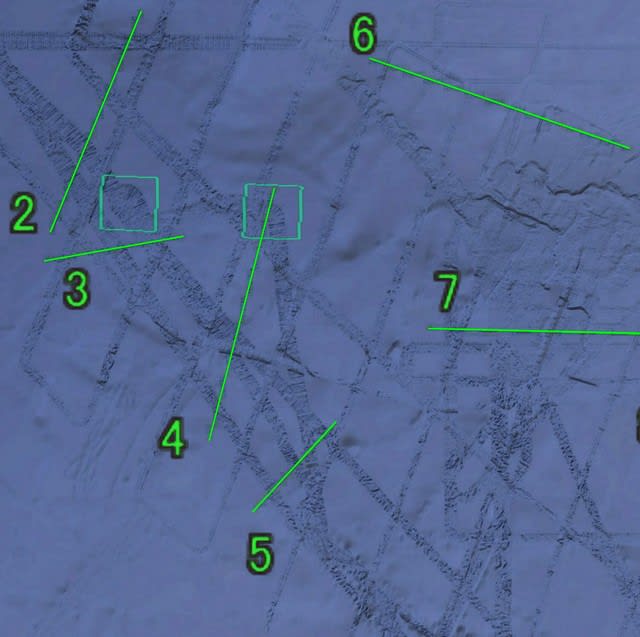

以下で見ていく断面図では、それぞれ1つの断面に複数のクローラー痕を見ていくことになる。

断面1

“断面線1” の長さは 46 km である。ちなみに東京駅から鎌倉の由比ヶ浜までの直線距離が 46 km である。

ほぼ水平に見える緑の “断面線” はクローラー痕を5回またいでいる。それらには A、B、C、D、E と記号を付してある。

断面図の黒い枠の内側の幅が 46 km ということである。距離としては、左端が東京駅で、右端が鎌倉の由比ヶ浜と考えていいだろう。黒枠の中はグレーの垂直線が等間隔にあるが、その間隔は 5 km である。

上の半分の海底画像で見て、クローラーが通ったと思われる箇所は、下の黒枠の断面図で見ると、海底表面に何らかの起伏を残していることがわかる。ここではクローラーが通った道筋は “陥没” するか “隆起” している。水色の線は、クローラーの通過が無かった場合に想定される海底表面の断面線である。

クローラー痕 B の断面を拡大して、 “陥没” の深さがどのくらいかを示している。133 m というのはかなりの深さであろう。右は高さ 133 m のビルであるが、深さ 133 m の参考として掲げる。

C と D のクローラー痕の違いを、海底画像と断面図で確認して頂きたい。同一の断面線なので比較が容易である。さらに、クローラー痕 E の斜めの断面線に注目して頂きたい。断面線 E の左側は、クローラーが若干の方向転換をしたせいか、扇状のキャタピラ痕が見てとれ、断面図にも反映しているが、そのあとは起伏が浅くなっていく。

錯綜するクローラー痕の “海底画像” と “断面図” とが一貫性をもって整合的に対応していると言えないだろうか?

断面2

“断面1” では5本あったクローラー痕のうち4本は、 “陥没帯” として、海底面より凹んでいた。“A” だけが辛うじて隆起していた。

しかし、この “断面2” では、“A” のように、“隆起帯” として海底面から出っ張っている “凸” の状態のクローラー痕が2つ見られる。隆起としてはかなり低いが、“D” も “隆起帯” と見なせる。混乱を避けるためにここでは海底面の水色の想定線は省かれている。

“A” の隆起は 59 m で、20階建てのビルの高さにほぼ相当する。右の画像は20階建てのビルのイメージ画像である。

“陥没帯” の B、C、E の陥没の、海底面の想定線からの深さは、“A” の 59 m とほぼ同等の長さで 60 m 前後と考えていいだろう。

断面3

断面線3 は 32 km である。渋谷ー戸塚間の直線距離に等しい。

これで断面図は3つ目だが、どれも似たような印象があるかもしれない。実際、これまで毎回、前回と同じクローラー痕が少し減り、新しい別のクローラー痕が加わっている。

今回の B、C、D は前回の A、B、C と同じクローラー痕である。陥没帯のクローラー痕の記号に下線を付けてみよう。

断面2(前回):A、B、C

断面3(今回):B、C、D

このように物理的、地形的な現実をほぼ忠実に反映していると考えられる海底画像と断面図の “整合的かつ一貫した照応” は、これらのクローラー痕の “客観的実在性” を十分に裏付けるものと言えよう。

断面4

断面線4では合計6本のクローラー痕をまたいでいる。

6本のうち4本(A、B、D、F)が陥没帯で、残る2本(C、E)が隆起帯である。この断面4では、特に “B、C、D” の陥没帯と隆起帯の交差に注目して頂きたい。クローラー痕 C は明らかに隆起している。青い海底表面画像では、垂直に見えるクローラー痕 C の左側に一貫した陰影が認められる。

“B” と “D” は陥没帯で、海底表面画像ではちょうど分岐、もしくは合流しているところであるが、断面線では別々のクローラー痕である。その分岐点(合流点)を、隆起帯の “C” が斜めに乗り越える格好になっている。上の断面図をよくご覧いただきたい。

クローラー痕にどうして陥没帯と隆起帯とがあるのかはわからない。陥没帯だったクローラー痕が途中で隆起帯に切り替わったり、その逆で、隆起帯だったのが陥没帯に切り替わったりするケースもある。理由も、そのメカニズムも、われわれ人間にはわからないが、とにかく、現実にこのように断面図で見ても海底表面画像で見ても、両者が混在して存在していることは否定のしようがない。

ちなみに、「海底考古学」 では、人間に理解できるかどうかに関係なく、事実をできるだけ客観的にわかりやすく伝えることを第一の方針としている。

以下は、断面図だけを再度掲出している。等間隔のグレーの垂直線のあいだの距離は 7.5 km である。これを尺度にすると、A は一間隔の半分をゆうに超えた幅なので、4 km くらいの幅と言えるだろう。B は一間隔の3分の1ほどなので、2.5 km くらいの幅と言えるだろう。

C の幅も同じくらいなので、やはり 2.5 km くらいだろう。D と F は半分強なので、3.8 km か 3.9 km であろう。 さて、E は半分弱なので、3.7 km くらいと考えていいだろう。

断面5

比較的短い断面線 5 がカバーするクローラー痕は4本で、すべて陥没帯である。

この断面図では、等間隔の垂直線のあいだの距離は 5 km である。A、B、C、D の幅は、どれもクローラー痕の断面であり、言うまでもなく、それぞれそこを通ったクローラー自体の幅を反映していると考えられる。

いずれの幅も 5 km に達していない。C がせいぜい 4 km で、あとの A、B、D は 3 km ほどと見てよかろう。

3 km、 4 km の幅の目安として、右の山手線の駅間の直線距離を参考にして頂きたい。

以下は、クローラー痕 B の深さを計測したものである。D これよりもやや浅いくらいで、90 m ほどの深さだろうか。右は 高さ 90 m のビルであるが、90 m の深さのイメージの多少の足しにはなるだろう。A はひと回り浅いようだから、80 m 前後と見てよかろう。C は B の半分以下であろうか。

ノルウェー近海の美しき矩形波(1)「海底考古学34」 概略篇

皆が去ってしまったところに一人座って叫んでいるー読んで打たれました。

私を含め、人は目先にぶら下がっている人参を追う馬かもしれませんね。

馬鹿を馬の字に表わしているのもその実例かなと。

4年間も取り組まれていたのでしたね。

なのに、気軽にいいねなど押してすまない気がします。

記事を読むと手間暇かけているから、

いつも、どうやってここまで真剣にかけ続けるだろうと思っていました。

記事内容、一度も期待を裏切ったことが無かったです。

それが信頼かなと。

北大西洋の海底アート:異世界のトランペット風クローラー図形 「海底考古学33」

https://blog.goo.ne.jp/zaurus13/e/03a80504946cfd8319267d4cce22537a

4年前から繰り返しているメッセージです。人々が通り過ぎてしまうことが不思議でなりません。