米中対立が深刻化するなか、技術流出の防止や輸出入の管理などの経済安全保障の重要性が増していると、日経がサプライチェーンや外為法、国境をまたぐデータ管理などの観点から問題を整理していました。

生産コスト等で世界中に広まった国際分業のサブライチェーンは、米中の「新冷戦時代」突入と、中国の新型コロナウイルス感染拡大で、大幅な見直しを迫られました。

日本の経済安全保障の目玉になっている改正外為法は、施行から1年がたつが、混乱が続いている。

LINEのデータ漏洩では、国境をまたいだデータ管理の見直しが迫られました。

サプライチェーンや外為法、国境をまたぐデータ管理などの3つの観点から日経が問題を整理していました。

一つ目のサプライチェーンの見直し。

米中の覇権争いが経済分野でも深刻になるなか、バイデン米大統領が2月に署名した大統領令が注目されると。

経済安保上重要な部材のサプライチェーンの見直しについて、担当する関係省庁がリスクの洗い出しと対策を大統領に勧告するのだそうで、中でも発令後100日以内に取り組むとしているのが、半導体と電気自動車(EV)向け大容量電池、医薬品、レアアースの4つ。先端技術や国民の安全に関連する産業について優先的に点検するのだそうです。

世界に張り巡らされたサプライチェーンが政治の圧力で再構成されることになり、企業は対応を迫られると。

例えば半導体大手の台湾積体電路製造(TSMC)は、米政府から米国内での製造を要求されているのだそうです。レモンド米商務長官が今月「米国で最先端半導体の生産は現在ゼロ。需要に見合うよう30%を米国で造る必要がある」と述べたと。

インテルも米国内で先端半導体工場を建設するのだそうです。

SMBC日興証券の丸山義正チーフマーケットエコノミストは「企業にとって同盟国の枠を越える調達は、寸断や生産停滞のリスクを抱え込むことになる」と指摘。

二つ目は、日本の経済安全保障の目玉になっている改正外為法。

事業会社が企業に出資する場合に制限を設けている。原子力やサイバーセキュリティーなど安全保障に深く関わる「コア業種」の企業に対しては、10%以上の出資なら事前届け出が必要になる。

楽天が中国の騰訊控股(テンセント)の子会社から3.65%の出資を受けたことを巡り、日本政府が同社を監視する方針を米国側に伝えていたことで、三木谷浩史会長兼社長は怒っているのだそうです。

楽天は「コア業種」だが、3%強の出資ならテンセントが条件を守れば事前届け出は不要だ。それでも日本政府は中国企業の出資に敏感に反応。

日米首脳会談を控えた時期に突如、テンセントの出資が判明し、米への配慮が必要になったとの見方があるのだそうです。

英国のファンドのCVCキャピタル・パートナーズによる東芝への買収提案を巡っても、外為法に焦点が当たったのだそうです。

東芝は原子力事業を抱え「コア業種」に該当。外為法上の審査が必要になったのでした。

三つ目は国境またぐデータ管理。

「LINE」の個人情報管理体制を巡る問題は、多くの日本企業に海外へのデータ移転の難しさを突きつけたと日経。民間企業でも、メディアも導入していますし、公共機関(官公庁)も国民とのデータアクセスに導入しています。多くの公共機関が利用中断しましたが、継続使用しているものもありますね。

LINEは、データを海外に移すことがあると利用者向けの指針で明記していたので、リテラシィの高い人や企業は導入を制限していたのですが、そのことを見逃していた公共機関、メディアや個人は慌てたのでした。

データ保護法制に詳しい弁護士はLINEの対応について「米中対立で中国の安全保障上のリスクが高まるなか、多くの国民の利用しているサービスで個人情報の一部が中国からアクセスできるような体制を放置していたのは大きな問題だ」と指摘する。法律上の義務がなかったとしても、利用者に対してリスクや現状の対策について、きちんと説明をして理解を求めることが重要だと強調しておられるのですね。

欧米では中国などを念頭においた対内投資規制の強化が続いている。日本は米国に追随して外為法を改正したものの、欧米のように事後介入で抜け穴をふさぐことができない点が課題だと、日経編集委員の瀬川奈都子氏。

「トランプ政権下で成立した外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)の積極運用に乗り出す」との見方が強いと。

欧州も対内投資規制を強化し始めていると。

一橋大学大学院の山重慎二教授は「米国に同調するというよりも、外交戦略として導入している」と。人権問題などで中国を制裁したい時に切ることのできる「カード」を増やしているのではないかとの見方だと瀬川氏。

日本も米国に歩調を合わせ外為法の規制を強化したものの、米国や欧州のように事後介入できる形にはなっていない。代わりに指定業種の株式取得は1%から規制対象にしているが、届け出免除を利用した投資への監視が課題だと。

現状では、バイデン政権でも「米中新冷戦」の大筋の姿勢は継承されているとも見られます。

菅首相が訪米しての日米首脳会談。

中国の覇権拡大抑止策で合意したことは、実現に向け、速やかな行動がなされることを願います。

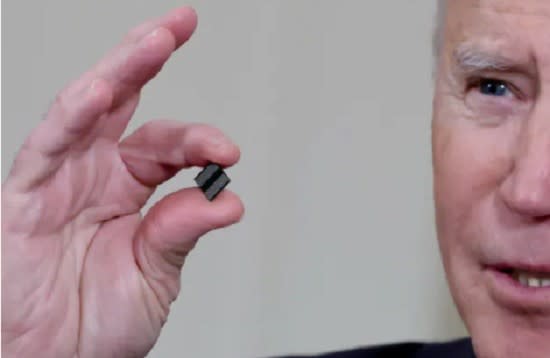

# 冒頭の画像は、バイデン大統領

この花の名前は、ツルハナガタ

↓よろしかったら、お願いします。

生産コスト等で世界中に広まった国際分業のサブライチェーンは、米中の「新冷戦時代」突入と、中国の新型コロナウイルス感染拡大で、大幅な見直しを迫られました。

日本の経済安全保障の目玉になっている改正外為法は、施行から1年がたつが、混乱が続いている。

LINEのデータ漏洩では、国境をまたいだデータ管理の見直しが迫られました。

サプライチェーンや外為法、国境をまたぐデータ管理などの3つの観点から日経が問題を整理していました。

経済安保、市場の注目は 供給網など3テーマ: 日本経済新聞 2021年5月25日

技術流出の防止や輸出入の管理などの経済安全保障の重要性が増している。

米中対立が深刻化するなか、株式市場でも長期的なテーマとして注目される。

サプライチェーンや外為法、国境をまたぐデータ管理などの観点から問題を整理した。

■①サプライチェーン 米中対立で企業は再構成を迫られる

4月、菅義偉首相が訪米して日米首脳会談が開かれた。共同声明には「半導体を含む機微なサプライチェーン(供給網)についても連携する」との文言が盛り込まれた。

昨年から「半導体不足」が問題になっている。米テキサス州の大寒波による半導体工場の休止や、ルネサスエレクトロニクスの火災などのアクシデントが相次ぎ、自動車メーカーなどが半導体を十分に調達できないことも、経済安全保障上のリスクだ。

米中の覇権争いが経済分野でも深刻になるなか、バイデン米大統領が2月に署名した大統領令が注目される。経済安保上重要な部材のサプライチェーンの見直しについて、担当する関係省庁がリスクの洗い出しと対策を大統領に勧告する。とりわけ発令後100日以内に取り組むとしているのが半導体と電気自動車(EV)向け大容量電池、医薬品、レアアースの4つだ。先端技術や国民の安全に関連する産業について優先的に点検する。

バイデン氏はトランプ前大統領が打ち出した華為技術(ファーウェイ)への輸出禁止などハイテク分野の規制も緩めていない。中国企業を締め出し、技術的な覇権を守ろうとしている。

米中対立以前は、国際分業が効率性を高めるとして、サプライチェーンが世界中に広がった。経済協力開発機構(OECD)の付加価値貿易統計をみると、2015年に中国が米国に輸出した電子機器に使われる半導体などの部品の3割は輸入されたものだった。

世界に張り巡らされたサプライチェーンが政治の圧力で再構成されることになり、企業は対応を迫られる。例えば半導体大手の台湾積体電路製造(TSMC)は、米政府から米国内での製造を要求されている。レモンド米商務長官が今月「米国で最先端半導体の生産は現在ゼロ。需要に見合うよう30%を米国で造る必要がある」と述べた。米インテルも米国内で先端半導体工場を建設する。日本総合研究所の三浦有史・上席主任研究員は「系列会社による供給網の整備が進んでいる完成車メーカーより、分業が進んでいるスマートフォンなどの電子機器の方が影響は大きい」とみる。

SMBC日興証券の丸山義正チーフマーケットエコノミストは「企業にとって同盟国の枠を越える調達は、寸断や生産停滞のリスクを抱え込むことになる」と指摘する。日本経済新聞社が3月に実施した「社長100人アンケート」では、国内に工場を持つ企業の8割が供給網の見直しに着手したと回答し、うち4割が「特定国への集中を見直し分散化」するとした。

■②改正外為法、施行から1年 楽天や東芝巡り混乱も

日本の経済安全保障の目玉になっているのが改正外為法だ。施行から1年がたつが、混乱が続いている。

「何をそんなに大騒ぎしているのか、全く意味が分かりません」。4月末、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長はいらだちを隠さなかった。同社が中国の騰訊控股(テンセント)の子会社から3.65%の出資を受けたことを巡り、日本政府が同社を監視する方針を米国側に伝えていた。

改正外為法は金融機関を除く事業会社が企業に出資する場合に制限を設けている。事前の届け出を免除する条件は、①関係者が出資先企業の役員に就任しないこと②重要事業の譲渡を株主総会に提案しないこと③非公開の技術情報にアクセスしないことだ。

原子力やサイバーセキュリティーなど安全保障に深く関わる「コア業種」の企業に対しては、10%以上の出資なら事前届け出が必要になる。1~10%未満の場合は①~③に加えて④重要な意思決定に関与しないこと⑤取締役会に書面提案しないこと、を守れば事前の届け出は不要になる。

楽天は「コア業種」だが、3%強の出資ならテンセントが条件を守れば事前届け出は不要だ。それでも日本政府は中国企業の出資に敏感に反応した。

日米首脳会談を控えた時期に突如、テンセントの出資が判明し、米への配慮が必要になったとの見方がある。政府による監視方針が伝わると、楽天株は大きく売られる場面があった。

東芝への買収提案を巡っても、外為法に焦点が当たった。買収を提案したCVCキャピタル・パートナーズは英国のファンド。東芝は原子力事業を抱え「コア業種」に該当する。外為法上の審査が必要になる点が提案の課題ともされた。

改正当初のように、海外投資家による日本株投資そのものの妨げになるとの懸念は後退した。ただ手続きの煩雑さは残る。「投資家が企業に取締役を派遣する場合、株主総会のたびに書類の提出が必要になる」(笠原康弘弁護士)という。

また、同じような業容なのにコア業種に該当する企業と、該当しない企業がある。リコーはコア業種に指定されておらず、株主にアクティビストが名を連ね、3月に発行済み株式の2割に達する自社株買いを表明した。一方、同じくオフィス機器を手掛けるキヤノンはコア業種で、現在のところアクティビストの買いは明らかになっていない。

外為法の改正後、審査で投資が認められなかったケースは確認されていない。だが、米中対立次第で運用が変わる可能性もあり、注目される。

■③国境またぐデータ管理 LINE問われた「法律以上の対応」

デジタル時代の新たな経済安全保障では、国境をまたいだデータ管理も課題だ。無料通信アプリ「LINE」の個人情報管理体制を巡る問題は、多くの日本企業に海外へのデータ移転の難しさを突きつけた。データ保護への消費者の意識が高まるなか、個人情報を扱う企業にとっては、日本の個人情報保護法を順守するだけでは十分といえない状況も生まれている。安全保障上の観点なども含め、顧客が納得できる管理体制や明確な説明を行う責任が求められている。

3月にLINEの利用者の個人情報がシステム管理を委託された中国企業から閲覧できる状態になっていたことや、韓国のデータセンターに一部のデータが保管されていたことが発覚した。多くの利用者が認識していなかったことから社会的な不信感を与えた。4月には個人情報保護委員会や総務省が、同社の管理体制に不備があったとして行政指導に踏み切った。

ただ、LINEは国名を指定していないものの、データを海外に移すことがあると利用者向けの指針で明記しており、委託先からの漏洩も確認されていない。現行の個人情報保護法上は明確には違法といえないとの見方もある。海外への個人データの移転は、企業実務では一般的に行われている。

4月に日本経済新聞が実施した調査では国内で利用者の多いアプリ運営企業15社のうち、6割が国内のユーザーのデータを海外に移転しているか海外からのアクセスが可能だった。法令上の線引きと、多くの消費者が容認するデータ管理の水準が必ずしも一致しないのが実情だ。各企業がそれぞれの業種や主要顧客の層などに合わせ、データ管理をどこまで厳しくし、顧客向けにどのような説明をするか判断しなくてはいけない。

LINEに欠けていた視点は何か。日置巴美弁護士は「法律を守るだけでなく、データの種類や移転先の法制度によっては法律以上の対応が求められるということだ」と指摘する。

LINE上でやり取りされるのは個人的なメッセージのほか、金融や行政、ヘルスケアサービスと連携したものがあり、機密性の高い情報がある可能性もある。中国では2017年に国家情報法が施行され、政府が企業などが持つデータにアクセスできる大きな権限を持つようになっている。

各国のデータ保護法制に詳しい弁護士はLINEの対応について「米中対立で中国の安全保障上のリスクが高まるなか、多くの国民の利用しているサービスで個人情報の一部が中国からアクセスできるような体制を放置していたのは大きな問題だ」と指摘する。法律上の義務がなかったとしても、利用者に対してリスクや現状の対策について、きちんと説明をして理解を求めることが重要だと強調する。

もっとも、海外へのデータ移転そのものは悪いことではない。日本はこれまで国境を越えた自由なデータ流通が経済成長につながるとして、「DFFT(信頼ある自由なデータ流通)」構想を提唱していた。環太平洋経済連携協定(TPP11)やEUの経済連携協定(EPA)では、データの自由な流通を保障するルールが設けられた。

一方で、データの保護への意識は急速に高まっている。4月には宇宙航空研究開発機構(JAXA)など国内約200の企業や研究機関が狙われたサイバー攻撃にからんで、警視庁公安部が中国共産党員の男を書類送検した。政府は情報通信や電力など重要インフラを担う14業種にIT(情報技術)機器の調達やクラウド利用などで安全保障上のリスクを避ける共通の規制を設ける。デジタル時代の経済安全保障をめぐり、企業には様々な視点からリスクを把握することも求められそうだ。

(坂部能生、渋谷江里子)

■脅威選別の「ふるい」は未完成

編集委員 瀬川奈都子

欧米では中国などを念頭においた対内投資規制の強化が続いている。米国はバイデン政権移行後も関連予算を増やしているほか、欧州でも制度改正が相次ぐ。一方、日本は米国に追随して外為法を改正したものの、欧米のように事後介入で抜け穴をふさぐことができない点が課題だ。

米国では規制厳格化の流れに変更はない。むしろ「トランプ政権下で成立した外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)の積極運用に乗り出す」(猿見田寛・米国弁護士)との見方が強い。

FIRRMAの下で、対米外国投資委員会(CFIUS)の審査対象になる米国への対内投資の取引が増えることを見据えて予算を追加。3年前は10人強だった人員も、直近では70人程度にまで増えた。ヘザー・フィンステューン米国弁護士は「届け出がなかった案件を調査したり、投資家が当局と約束した条件の順守状況を監視したりするためだ」と説明する。

CFIUSは過去の取引の調査にも注力しており、大久保涼弁護士は「投資銀行出身者や技術に詳しい約25人の専門チームが調査している」と話す。10年も前の取引が遡って調査される例もあるようだ。2020年には専用通報先が設けられ、競合他社などからの通報も受け付けている。

日本企業に対しても「CFIUSは中国での活動について質問してくる傾向がある」(大久保弁護士)。日本の投資家を通じて中国側に米国の秘密情報が漏洩しないか用心している。

欧州も対内投資規制を強化し始めている。一橋大学大学院で公共政策を研究する山重慎二教授は「米国に同調するというよりも、外交戦略として導入している」とみる。人権問題などで中国を制裁したい時に切ることのできる「カード」を増やしているのではないかとの見方だ。

EU(欧州連合)では、安保の観点からの対内投資審査は加盟国単位で行う。20年10月には審査の際に欧州委と他の加盟国に通知し情報交換するEU規則を全面適用した。ジョエル・ルーベン英国弁護士は「運用を域内で調和させることが狙い」とみる。

英国では4月下旬、国家安全保障・投資法が成立した。既に担当大臣の裁量で介入する制度はあるが、これまで実際に介入した件数は累計で10数件程度。新法により事前届け出制度が整備され、「年間1000~1830件の届け出を受け、内70~95件程度を審査する見込み」(日本貿易振興機構・国際経済課の山田広樹氏)だ。

一方、日本も米国に歩調を合わせ外為法の規制を強化したものの、米国や欧州のように事後介入できる形にはなっていない。代わりに指定業種の株式取得は1%から規制対象にしているが、届け出免除を利用した投資への監視が課題だ。また「日本の企業を子会社として持つ外国企業が買われる間接取得への規制が抜けている」(東陽介弁護士)。経済的に有用な投資から、どう安保上の脅威だけをふるいにかけるか、さらに検討が必要だ。

[日経ヴェリタス2021年5月23日号]

技術流出の防止や輸出入の管理などの経済安全保障の重要性が増している。

米中対立が深刻化するなか、株式市場でも長期的なテーマとして注目される。

サプライチェーンや外為法、国境をまたぐデータ管理などの観点から問題を整理した。

■①サプライチェーン 米中対立で企業は再構成を迫られる

4月、菅義偉首相が訪米して日米首脳会談が開かれた。共同声明には「半導体を含む機微なサプライチェーン(供給網)についても連携する」との文言が盛り込まれた。

昨年から「半導体不足」が問題になっている。米テキサス州の大寒波による半導体工場の休止や、ルネサスエレクトロニクスの火災などのアクシデントが相次ぎ、自動車メーカーなどが半導体を十分に調達できないことも、経済安全保障上のリスクだ。

米中の覇権争いが経済分野でも深刻になるなか、バイデン米大統領が2月に署名した大統領令が注目される。経済安保上重要な部材のサプライチェーンの見直しについて、担当する関係省庁がリスクの洗い出しと対策を大統領に勧告する。とりわけ発令後100日以内に取り組むとしているのが半導体と電気自動車(EV)向け大容量電池、医薬品、レアアースの4つだ。先端技術や国民の安全に関連する産業について優先的に点検する。

バイデン氏はトランプ前大統領が打ち出した華為技術(ファーウェイ)への輸出禁止などハイテク分野の規制も緩めていない。中国企業を締め出し、技術的な覇権を守ろうとしている。

米中対立以前は、国際分業が効率性を高めるとして、サプライチェーンが世界中に広がった。経済協力開発機構(OECD)の付加価値貿易統計をみると、2015年に中国が米国に輸出した電子機器に使われる半導体などの部品の3割は輸入されたものだった。

世界に張り巡らされたサプライチェーンが政治の圧力で再構成されることになり、企業は対応を迫られる。例えば半導体大手の台湾積体電路製造(TSMC)は、米政府から米国内での製造を要求されている。レモンド米商務長官が今月「米国で最先端半導体の生産は現在ゼロ。需要に見合うよう30%を米国で造る必要がある」と述べた。米インテルも米国内で先端半導体工場を建設する。日本総合研究所の三浦有史・上席主任研究員は「系列会社による供給網の整備が進んでいる完成車メーカーより、分業が進んでいるスマートフォンなどの電子機器の方が影響は大きい」とみる。

SMBC日興証券の丸山義正チーフマーケットエコノミストは「企業にとって同盟国の枠を越える調達は、寸断や生産停滞のリスクを抱え込むことになる」と指摘する。日本経済新聞社が3月に実施した「社長100人アンケート」では、国内に工場を持つ企業の8割が供給網の見直しに着手したと回答し、うち4割が「特定国への集中を見直し分散化」するとした。

■②改正外為法、施行から1年 楽天や東芝巡り混乱も

日本の経済安全保障の目玉になっているのが改正外為法だ。施行から1年がたつが、混乱が続いている。

「何をそんなに大騒ぎしているのか、全く意味が分かりません」。4月末、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長はいらだちを隠さなかった。同社が中国の騰訊控股(テンセント)の子会社から3.65%の出資を受けたことを巡り、日本政府が同社を監視する方針を米国側に伝えていた。

改正外為法は金融機関を除く事業会社が企業に出資する場合に制限を設けている。事前の届け出を免除する条件は、①関係者が出資先企業の役員に就任しないこと②重要事業の譲渡を株主総会に提案しないこと③非公開の技術情報にアクセスしないことだ。

原子力やサイバーセキュリティーなど安全保障に深く関わる「コア業種」の企業に対しては、10%以上の出資なら事前届け出が必要になる。1~10%未満の場合は①~③に加えて④重要な意思決定に関与しないこと⑤取締役会に書面提案しないこと、を守れば事前の届け出は不要になる。

楽天は「コア業種」だが、3%強の出資ならテンセントが条件を守れば事前届け出は不要だ。それでも日本政府は中国企業の出資に敏感に反応した。

日米首脳会談を控えた時期に突如、テンセントの出資が判明し、米への配慮が必要になったとの見方がある。政府による監視方針が伝わると、楽天株は大きく売られる場面があった。

東芝への買収提案を巡っても、外為法に焦点が当たった。買収を提案したCVCキャピタル・パートナーズは英国のファンド。東芝は原子力事業を抱え「コア業種」に該当する。外為法上の審査が必要になる点が提案の課題ともされた。

改正当初のように、海外投資家による日本株投資そのものの妨げになるとの懸念は後退した。ただ手続きの煩雑さは残る。「投資家が企業に取締役を派遣する場合、株主総会のたびに書類の提出が必要になる」(笠原康弘弁護士)という。

また、同じような業容なのにコア業種に該当する企業と、該当しない企業がある。リコーはコア業種に指定されておらず、株主にアクティビストが名を連ね、3月に発行済み株式の2割に達する自社株買いを表明した。一方、同じくオフィス機器を手掛けるキヤノンはコア業種で、現在のところアクティビストの買いは明らかになっていない。

外為法の改正後、審査で投資が認められなかったケースは確認されていない。だが、米中対立次第で運用が変わる可能性もあり、注目される。

■③国境またぐデータ管理 LINE問われた「法律以上の対応」

デジタル時代の新たな経済安全保障では、国境をまたいだデータ管理も課題だ。無料通信アプリ「LINE」の個人情報管理体制を巡る問題は、多くの日本企業に海外へのデータ移転の難しさを突きつけた。データ保護への消費者の意識が高まるなか、個人情報を扱う企業にとっては、日本の個人情報保護法を順守するだけでは十分といえない状況も生まれている。安全保障上の観点なども含め、顧客が納得できる管理体制や明確な説明を行う責任が求められている。

3月にLINEの利用者の個人情報がシステム管理を委託された中国企業から閲覧できる状態になっていたことや、韓国のデータセンターに一部のデータが保管されていたことが発覚した。多くの利用者が認識していなかったことから社会的な不信感を与えた。4月には個人情報保護委員会や総務省が、同社の管理体制に不備があったとして行政指導に踏み切った。

ただ、LINEは国名を指定していないものの、データを海外に移すことがあると利用者向けの指針で明記しており、委託先からの漏洩も確認されていない。現行の個人情報保護法上は明確には違法といえないとの見方もある。海外への個人データの移転は、企業実務では一般的に行われている。

4月に日本経済新聞が実施した調査では国内で利用者の多いアプリ運営企業15社のうち、6割が国内のユーザーのデータを海外に移転しているか海外からのアクセスが可能だった。法令上の線引きと、多くの消費者が容認するデータ管理の水準が必ずしも一致しないのが実情だ。各企業がそれぞれの業種や主要顧客の層などに合わせ、データ管理をどこまで厳しくし、顧客向けにどのような説明をするか判断しなくてはいけない。

LINEに欠けていた視点は何か。日置巴美弁護士は「法律を守るだけでなく、データの種類や移転先の法制度によっては法律以上の対応が求められるということだ」と指摘する。

LINE上でやり取りされるのは個人的なメッセージのほか、金融や行政、ヘルスケアサービスと連携したものがあり、機密性の高い情報がある可能性もある。中国では2017年に国家情報法が施行され、政府が企業などが持つデータにアクセスできる大きな権限を持つようになっている。

各国のデータ保護法制に詳しい弁護士はLINEの対応について「米中対立で中国の安全保障上のリスクが高まるなか、多くの国民の利用しているサービスで個人情報の一部が中国からアクセスできるような体制を放置していたのは大きな問題だ」と指摘する。法律上の義務がなかったとしても、利用者に対してリスクや現状の対策について、きちんと説明をして理解を求めることが重要だと強調する。

もっとも、海外へのデータ移転そのものは悪いことではない。日本はこれまで国境を越えた自由なデータ流通が経済成長につながるとして、「DFFT(信頼ある自由なデータ流通)」構想を提唱していた。環太平洋経済連携協定(TPP11)やEUの経済連携協定(EPA)では、データの自由な流通を保障するルールが設けられた。

一方で、データの保護への意識は急速に高まっている。4月には宇宙航空研究開発機構(JAXA)など国内約200の企業や研究機関が狙われたサイバー攻撃にからんで、警視庁公安部が中国共産党員の男を書類送検した。政府は情報通信や電力など重要インフラを担う14業種にIT(情報技術)機器の調達やクラウド利用などで安全保障上のリスクを避ける共通の規制を設ける。デジタル時代の経済安全保障をめぐり、企業には様々な視点からリスクを把握することも求められそうだ。

(坂部能生、渋谷江里子)

■脅威選別の「ふるい」は未完成

編集委員 瀬川奈都子

欧米では中国などを念頭においた対内投資規制の強化が続いている。米国はバイデン政権移行後も関連予算を増やしているほか、欧州でも制度改正が相次ぐ。一方、日本は米国に追随して外為法を改正したものの、欧米のように事後介入で抜け穴をふさぐことができない点が課題だ。

米国では規制厳格化の流れに変更はない。むしろ「トランプ政権下で成立した外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)の積極運用に乗り出す」(猿見田寛・米国弁護士)との見方が強い。

FIRRMAの下で、対米外国投資委員会(CFIUS)の審査対象になる米国への対内投資の取引が増えることを見据えて予算を追加。3年前は10人強だった人員も、直近では70人程度にまで増えた。ヘザー・フィンステューン米国弁護士は「届け出がなかった案件を調査したり、投資家が当局と約束した条件の順守状況を監視したりするためだ」と説明する。

CFIUSは過去の取引の調査にも注力しており、大久保涼弁護士は「投資銀行出身者や技術に詳しい約25人の専門チームが調査している」と話す。10年も前の取引が遡って調査される例もあるようだ。2020年には専用通報先が設けられ、競合他社などからの通報も受け付けている。

日本企業に対しても「CFIUSは中国での活動について質問してくる傾向がある」(大久保弁護士)。日本の投資家を通じて中国側に米国の秘密情報が漏洩しないか用心している。

欧州も対内投資規制を強化し始めている。一橋大学大学院で公共政策を研究する山重慎二教授は「米国に同調するというよりも、外交戦略として導入している」とみる。人権問題などで中国を制裁したい時に切ることのできる「カード」を増やしているのではないかとの見方だ。

EU(欧州連合)では、安保の観点からの対内投資審査は加盟国単位で行う。20年10月には審査の際に欧州委と他の加盟国に通知し情報交換するEU規則を全面適用した。ジョエル・ルーベン英国弁護士は「運用を域内で調和させることが狙い」とみる。

英国では4月下旬、国家安全保障・投資法が成立した。既に担当大臣の裁量で介入する制度はあるが、これまで実際に介入した件数は累計で10数件程度。新法により事前届け出制度が整備され、「年間1000~1830件の届け出を受け、内70~95件程度を審査する見込み」(日本貿易振興機構・国際経済課の山田広樹氏)だ。

一方、日本も米国に歩調を合わせ外為法の規制を強化したものの、米国や欧州のように事後介入できる形にはなっていない。代わりに指定業種の株式取得は1%から規制対象にしているが、届け出免除を利用した投資への監視が課題だ。また「日本の企業を子会社として持つ外国企業が買われる間接取得への規制が抜けている」(東陽介弁護士)。経済的に有用な投資から、どう安保上の脅威だけをふるいにかけるか、さらに検討が必要だ。

[日経ヴェリタス2021年5月23日号]

一つ目のサプライチェーンの見直し。

米中の覇権争いが経済分野でも深刻になるなか、バイデン米大統領が2月に署名した大統領令が注目されると。

経済安保上重要な部材のサプライチェーンの見直しについて、担当する関係省庁がリスクの洗い出しと対策を大統領に勧告するのだそうで、中でも発令後100日以内に取り組むとしているのが、半導体と電気自動車(EV)向け大容量電池、医薬品、レアアースの4つ。先端技術や国民の安全に関連する産業について優先的に点検するのだそうです。

世界に張り巡らされたサプライチェーンが政治の圧力で再構成されることになり、企業は対応を迫られると。

例えば半導体大手の台湾積体電路製造(TSMC)は、米政府から米国内での製造を要求されているのだそうです。レモンド米商務長官が今月「米国で最先端半導体の生産は現在ゼロ。需要に見合うよう30%を米国で造る必要がある」と述べたと。

インテルも米国内で先端半導体工場を建設するのだそうです。

SMBC日興証券の丸山義正チーフマーケットエコノミストは「企業にとって同盟国の枠を越える調達は、寸断や生産停滞のリスクを抱え込むことになる」と指摘。

二つ目は、日本の経済安全保障の目玉になっている改正外為法。

事業会社が企業に出資する場合に制限を設けている。原子力やサイバーセキュリティーなど安全保障に深く関わる「コア業種」の企業に対しては、10%以上の出資なら事前届け出が必要になる。

楽天が中国の騰訊控股(テンセント)の子会社から3.65%の出資を受けたことを巡り、日本政府が同社を監視する方針を米国側に伝えていたことで、三木谷浩史会長兼社長は怒っているのだそうです。

楽天は「コア業種」だが、3%強の出資ならテンセントが条件を守れば事前届け出は不要だ。それでも日本政府は中国企業の出資に敏感に反応。

日米首脳会談を控えた時期に突如、テンセントの出資が判明し、米への配慮が必要になったとの見方があるのだそうです。

英国のファンドのCVCキャピタル・パートナーズによる東芝への買収提案を巡っても、外為法に焦点が当たったのだそうです。

東芝は原子力事業を抱え「コア業種」に該当。外為法上の審査が必要になったのでした。

三つ目は国境またぐデータ管理。

「LINE」の個人情報管理体制を巡る問題は、多くの日本企業に海外へのデータ移転の難しさを突きつけたと日経。民間企業でも、メディアも導入していますし、公共機関(官公庁)も国民とのデータアクセスに導入しています。多くの公共機関が利用中断しましたが、継続使用しているものもありますね。

LINEは、データを海外に移すことがあると利用者向けの指針で明記していたので、リテラシィの高い人や企業は導入を制限していたのですが、そのことを見逃していた公共機関、メディアや個人は慌てたのでした。

データ保護法制に詳しい弁護士はLINEの対応について「米中対立で中国の安全保障上のリスクが高まるなか、多くの国民の利用しているサービスで個人情報の一部が中国からアクセスできるような体制を放置していたのは大きな問題だ」と指摘する。法律上の義務がなかったとしても、利用者に対してリスクや現状の対策について、きちんと説明をして理解を求めることが重要だと強調しておられるのですね。

欧米では中国などを念頭においた対内投資規制の強化が続いている。日本は米国に追随して外為法を改正したものの、欧米のように事後介入で抜け穴をふさぐことができない点が課題だと、日経編集委員の瀬川奈都子氏。

「トランプ政権下で成立した外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)の積極運用に乗り出す」との見方が強いと。

欧州も対内投資規制を強化し始めていると。

一橋大学大学院の山重慎二教授は「米国に同調するというよりも、外交戦略として導入している」と。人権問題などで中国を制裁したい時に切ることのできる「カード」を増やしているのではないかとの見方だと瀬川氏。

日本も米国に歩調を合わせ外為法の規制を強化したものの、米国や欧州のように事後介入できる形にはなっていない。代わりに指定業種の株式取得は1%から規制対象にしているが、届け出免除を利用した投資への監視が課題だと。

現状では、バイデン政権でも「米中新冷戦」の大筋の姿勢は継承されているとも見られます。

菅首相が訪米しての日米首脳会談。

中国の覇権拡大抑止策で合意したことは、実現に向け、速やかな行動がなされることを願います。

# 冒頭の画像は、バイデン大統領

この花の名前は、ツルハナガタ

↓よろしかったら、お願いします。