8月31日、福島県で唯一の「親鸞二十四輩寺院」である「蓮生寺」に出かけた

福島県棚倉町は「東北の小京都」とも言われ「棚倉城跡」を中心に歴史ある町だ!

「蓮生寺」はその一角にあり大きな屋根が遠くからも見えその歴史の深さを感じることができた

蓮生寺の門

蓮生寺(れんしょうじ) は 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町にあり 二十四輩第 八番 宝池山浄華台院蓮生寺という、蓮生寺の開基は「證性房」で證性房は茨城県常陸太田市にある青蓮寺の開基ともなっている。

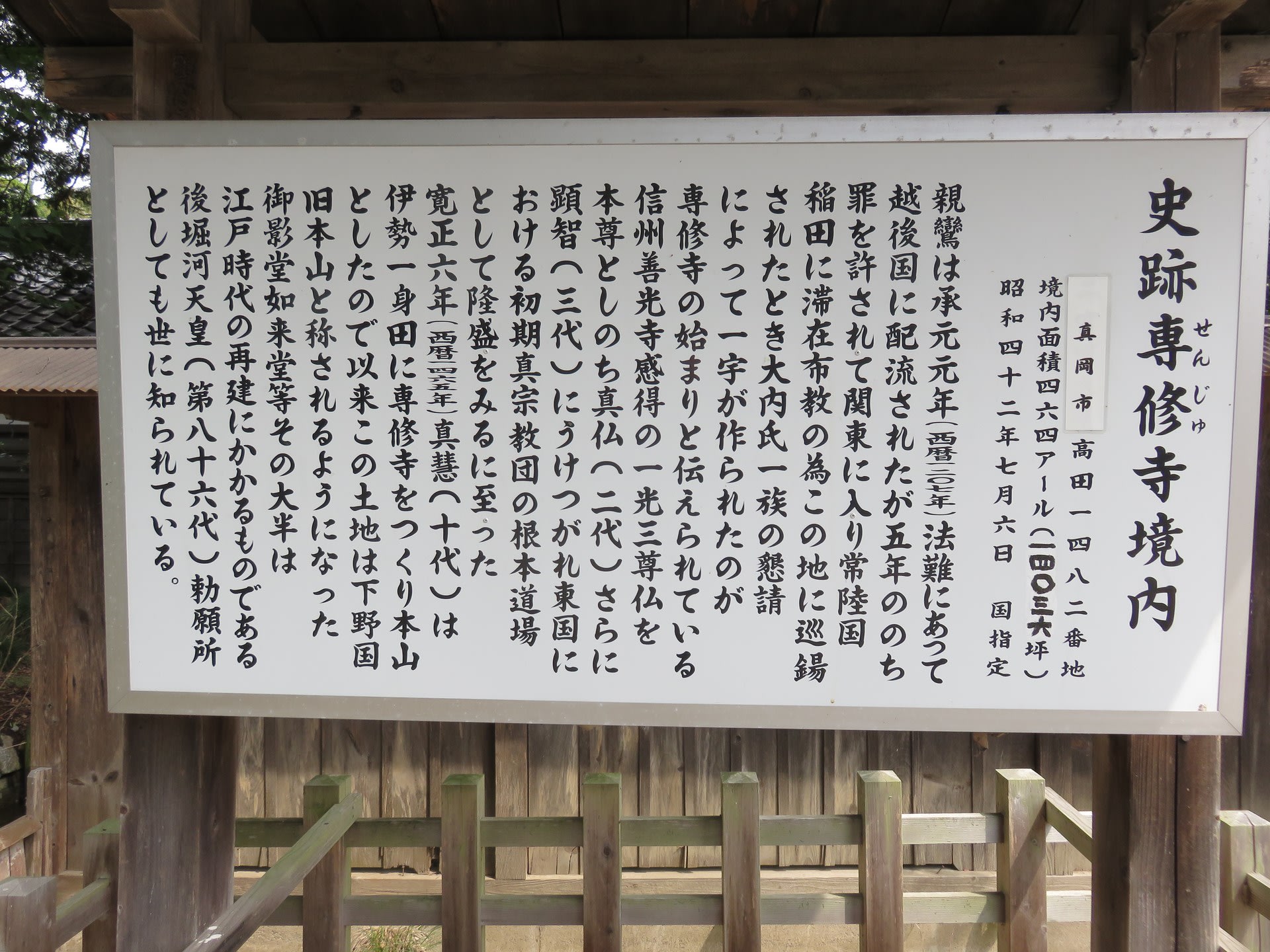

二十四輩の名が見あたらず探したがここにあった

これが大屋根の「本堂」だ

鐘楼

庫裡を訪ね本堂での参拝をお願いした

坊守さんが「よく来ていただきました、ぜひ御参拝をお願いします」と本堂を開け案内してくれた

本堂内部

この見事な彫り物

決して飾ることのない「質素な大寺院」と感じた

坊守さんの優しさや寺院内の佇まいが浄土真宗の真髄を感じるような気分だった

親鸞さんの教えを伝えるにふさわしいと感じた「蓮生寺」だった

福島県棚倉町は「東北の小京都」とも言われ「棚倉城跡」を中心に歴史ある町だ!

「蓮生寺」はその一角にあり大きな屋根が遠くからも見えその歴史の深さを感じることができた

蓮生寺の門

蓮生寺(れんしょうじ) は 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町にあり 二十四輩第 八番 宝池山浄華台院蓮生寺という、蓮生寺の開基は「證性房」で證性房は茨城県常陸太田市にある青蓮寺の開基ともなっている。

二十四輩の名が見あたらず探したがここにあった

これが大屋根の「本堂」だ

鐘楼

庫裡を訪ね本堂での参拝をお願いした

坊守さんが「よく来ていただきました、ぜひ御参拝をお願いします」と本堂を開け案内してくれた

本堂内部

この見事な彫り物

決して飾ることのない「質素な大寺院」と感じた

坊守さんの優しさや寺院内の佇まいが浄土真宗の真髄を感じるような気分だった

親鸞さんの教えを伝えるにふさわしいと感じた「蓮生寺」だった