花衣 千姫物語に宿泊したが、それはそれは素晴らしい一言に尽きる宿だった。

接客が丁寧、食事が工夫を凝らしている、お湯も泉質がよい。

またアメニティグッズも豊富に取り揃え、女性は浴衣も選べる。

そして最も素晴らしいのは、食事を運んできてくれた男性が、

私のくどい問いかけにも嫌な顔一つせず

笑顔で対応してくれたことだ。

とても栃木県が県ランキング43位とは思われないのが実感である。

日光は「ゆば」が有名で、京都では「ゆば」を湯葉と表記するが

日光ではその見た目からか、「湯波」と表記するそうである。

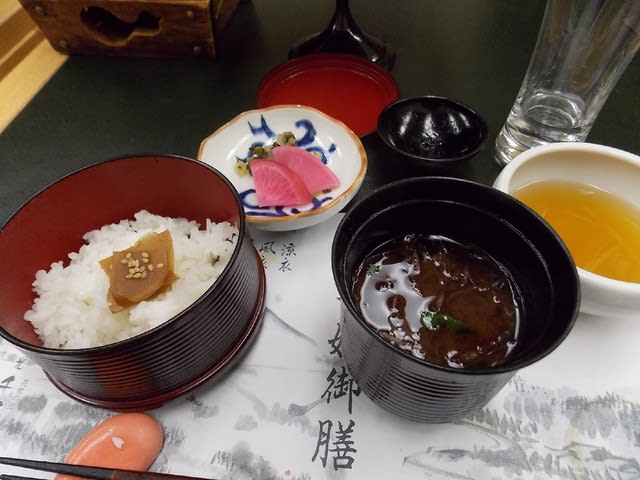

夕食

盛り合わせ

吸い物、若竹椀

おつくり盛り合わせ

湯波の刺身

しゃぶしゃぶ千姫風

湯波の含め煮

じゃがいも饅頭など揚げ物

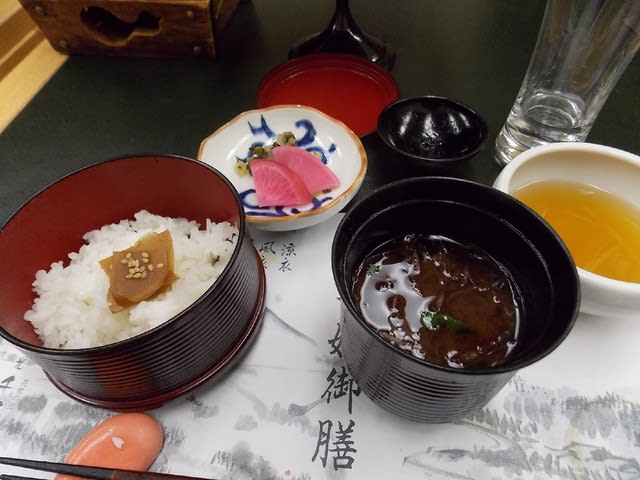

生姜ご飯、香の物、赤だし

順番がとんだが、タラの蕗みそ焼き

デザート

次は朝食

豆腐

ヨーグルトが濃厚で美味

宿からの眺め

宿を8時半にチェックアウトし奥日光観光へ

第二いろは坂を上りきったところにある明智平

大パノラマの眺望 男体山も見える

次に回ったのは藤村操の巌頭之感で有名になった華厳の滝

エレベーターで100メートル下に降り

観瀑台から間近の滝を満喫する

栃木県の花 ヤシオツツジも咲いている

明治36年一高生、藤村操は、ここで投身自殺をした。

夏目漱石の英語の授業で、「君の英語の考え方は間違っている」と言われた二日後の出来事だった。

悠々たる哉天壌、遼々たる哉古今、五尺の小躯を以て此の大をはからむとす、ホレーショーの哲学に竟に何等のオーソリチーを値するものぞ・・・

こう彼は楢の大木に彫って亡くなった。あまりにも当時の学生、若者、当事者、識者たちへの影響力が大きく、立身出世が最大の美徳と叫ばれた当時の社会に一石を投じるものだった。

後追い自殺かのようにその後4年で185名が亡くなったという。

話が横道にそれたが、朝の奥日光は結構寒かったが

中学修学旅行以来の日本三大名瀑の一つを観ることができた。

次は湯ノ湖から流れ落ちる滝、湯滝を観た。落差50メートル、白波が岸壁を覆いつくすように

見事に流れている。

団子とコーヒーを飲み一服

大蛇と大ムカデの戦いで有名な戦場ヶ原にも立ち寄った。

下野国(現在の栃木県)の二荒神(二荒山(男体山))と上野国(ほぼ現在の群馬県)の赤城神(赤城山)がそれぞれ大蛇(男体山)と大ムカデ(赤城山)に化けて戦った戦場であるというもの。最初二荒神が劣勢だったが、岩手の小野猿丸を味方につけ、猿丸の放った矢が大ムカデの眉間を打ち、勝負は決した。

熊笹が密集している

次の行程は竜頭の滝 滝と滝の間の大岩が龍の頭に見えることから命名された。

可愛い兎さん

ヤシオツツジ

中禅寺湖に行く

中禅寺湖には、上野島(こうずけしま)という離れ小島があり、勝道上人と天海僧正の首骨納塔とお墓がある。

たまに水位が下がると徒歩で行けるらしいが、普段は舟でしか到達できない

隠れたパワースポットなのだそうだ。かなりぼやけているが、望遠で撮った上野島

日光山輪王寺の別院である中禅寺にも参拝する

門には風神と雷神が金剛力士象のように対になっている。

雷神が指三本の赤鬼、風神が指四本の青鬼である。

足の指は両方とも指二本。

ここの本堂の十一面千手観世音菩薩は子年の守り本尊で、私を含めた子年生まれを一生お守りする有り難い観音である。

日光の開祖

勝道上人が立っている桂の木に観音様を彫った。

だから今でも根っこが残っているそうである。

観世音をお守りする4体の守護神は頼朝が寄進したものと伝来されている。

この場所でなんと雹に降られる。雨でもなく雪でもなく雹なのだ。傘をさしながら境内をめぐる。

五大堂の講堂に日光の鳴き龍と同じ作者の龍の画が描かれている。

講堂には不動明王、隆三世明王など五体の明王が安置され人々の安寧のためご祈祷する場所なのだ。

次の訪問先は、イタリア大使館の別荘地跡

中禅寺湖と日光白根山が美しかった

大使館の中

また外の眺望に

おいおい入水自殺は止めてね

釣り客だった

午後二時ぐらいまで駆け足で回って

下今市駅から東武日光線で池袋まで行く

そこから西武池袋線で椎名町へ

ここは漫画家の聖地「トキワ荘」があった場所

手塚治虫や藤子不二雄、赤塚不二夫、石ノ森章太郎らが研鑽を積んだ街なのだ。

藤子不二雄の二人が「ンマーイ!」と驚嘆して食べたラーメンライスがある「松葉」で夕食。

昔ながらの懐かしい中華そばを4人で啜った。

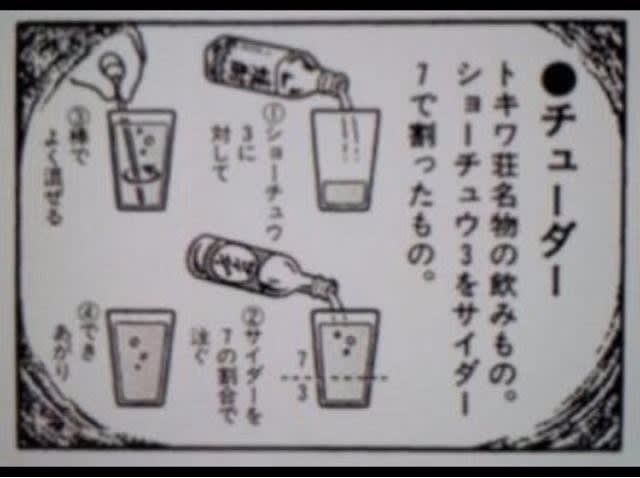

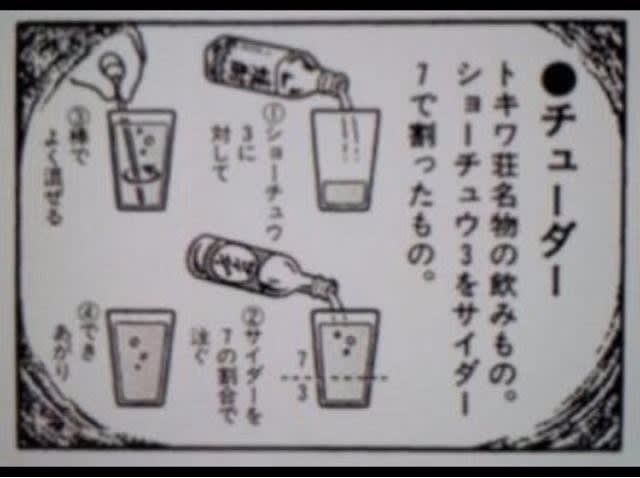

ちらっと見えるのがチューダー

チューダーとはトキワ荘の住人、寺田ヒロオ氏が編み出した安く飲める焼酎3対サイダー7の割合で作った飲み物。

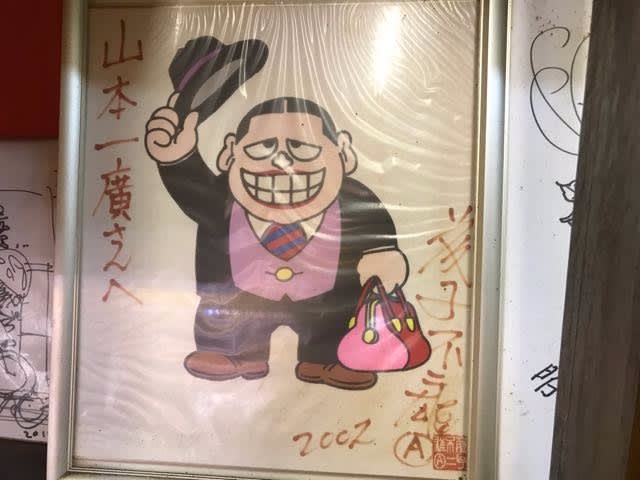

作ってくださったのが二代目店主山本一廣さんの奥様で

中国出身の山本麗華さん。笑顔がチャーミングな方だった。

藤子不二雄さんたちが住むトキワ荘に当時出前をしていた

「しのぶちゃん」については、尋ねたのだが、わからないということだった。

私たちが山形出身だよと知らせると

「サクランボが美味しいよね」と二回ぐらいおっしゃっていた。

他の定食類 食べかけで申し訳ないっす

焼肉定食の焼肉がソース味で皆に好評

流石漫画家の聖地である

様々な漫画家の色紙が飾ってある。

食事を終え、東武東上線の大山駅近くのホテルに向かった。

5月4日もハードスケジュールだった。

5日は東京スカイツリーと上野の東京国立博物館である。