摂理を告発した2本の映画、『나는 신이다(私は神だ)』と『나는 생존자다(私は生存者だ)』。

韓国の摂理は裁判所に対して、上映差し止め命令を申請している。さてどうなるか?申請が認められなければ8月15日より公開予定。

右はチョ・ソンヒョン監督

韓国カルト宗教「JMS」、Netflix「私は生存者だ」に対し放送禁止仮処分申請を行う | wowKorea(ワウコリア)

井手北斗氏のメモが分かりやすいので残しておきます。

クリスチャントゥデイを創立した人たちは、異端ではありません。カルトでもありません。正統なキリスト者です。

韓国クリスチャントゥデイは2000年に設立されました。設立した人は張在亨牧師です。長老派の牧師であり、クリスチャンです。韓国神学大学や延世大学で神学教育を受け、先輩、後輩、恩師も牧師として韓国のキリスト教界の人脈の中にいます。

張牧師は、学生時代に、民衆神学の先駆者であった神学者、徐南洞教授から影響を受けて、昔の統一協会の外郭団体に関わったり、合同結婚式に参加した経歴があります。1970年代から80年代の韓国ではまだ統一協会とキリスト教の区別が一部曖昧で、異端だとする人もいれば、一派だとする人もいた時代でした。キリスト者であっても外郭団体に関わったり合同結婚式に参加したケースがあったのです。ただ、張牧師はキリスト教信仰を棄教して、統一協会の信仰に入ったわけではなく、キリスト者として統一協会の人たちに接したというだけです。張牧師が韓国神学大学に入学する際に、前の学校で統一協会の外郭団体に関わったということは韓国進学大学の教授たちに話しており、その上でクリスチャンとして信仰を吟味され、入学を許可されていることからもそれは明らかです。

韓国では、現代のほとんどの教団では女性牧師を容認しています。しかし80年代、90年代当時の長老派の教団はだいたいが女性が牧師になるのに反対でした。張在亨牧師が個人的にやっていた青年たちの聖書研究会に参加した人たちの中には男性だけでなく女性で牧師になる召命を持ってた人が複数いました。彼らは聖書を学び、イエス・キリストの福音を受け入れ救われ、その救いの喜び故に、自分もその救いを証ししようと伝道者になることを志す思いを神から授かった人たちです。その思いを無下にせず、教派の壁を超え、女性でも受け入れ、伝道者として育成すると言ってくれたのがメソジストの教団である基督教大韓監理会(保守)でした。

そのような経緯で、張牧師とその聖書研究に参加していた青年クリスチャンの群れは基督教大韓監理会(保守)に加入しました。1991年くらいのことです。張牧師は基督教大韓監理会(保守)の牧師としてメソジスト系の神学校の新しい神学校である「聖化神学校」の設立に関わります。しかし、1994年、諸事情あって聖化神学校を統一協会が買ってしまうことになりました。名前も「成和神学校」に変えられてしまい、統一協会の講師や学生が入ってくる自体になりました。1994年に学校を休職した張牧師は、それ以降1997年に退職するまでは授業自体をしませんでした。1994年に入学した学生らの中にはクリスチャンもおり、張牧師は彼らのケアをしていた。1998年に彼らが卒業するまでは彼らの面倒を見るという義務的な理由で張牧師は97年まで退職しませんでした。

それまでは、張牧師は相手がクリスチャンであろうと、統一協会の信者であろうと、未信者であろうと、誰にでもイエス・キリストの十字架と復活による救いを語り、福音を伝えていました。特に統一協会の中に、「キリスト教の一部として残ろうとする派閥」と「キリスト教とは別の宗教になってしまおうとする派閥」の2つのグループが存在した時期には、正統なキリスト教の教理を教え、統一協会の教理の間違いを指摘し、なんとか統一協会の人たちのいく人かでもキリスト教の中に留まるよう努力していました。しかし、1994年に統一協会が十字架の信仰を捨てるのを見て、張牧師はこれを諦め、自分と一緒に聖書研究をしていた若者たちの群れを育てることに注力するようになりました。その群れが後のオリベット・アッセンブリー教団です。

これが張牧師が韓国クリスチャントゥデイを設立する前の「前歴」であって、確かに統一協会に関連はしていたのですが、異端信仰を持ったことはありません。若い時から現在まで、張牧師は一貫してキリスト者です。

韓国キリスト教総連合会で2004年から2011年まで、7年間計4回にわたって、この件に関して調査を受けましたが、「無嫌疑」とされました。

これが事実です。

日本のクリスチャントゥデイを設立した人は高柳泉さんです。現在は東京ソフィア長老教会の牧師をなさっています。

高柳さんは 日本バプテスト・バイブル・フェローシップ(JBBF)の教会員のご両親の家庭で生まれ、JBBFの教会に生まれた時から通って洗礼も受けているクリスチャンホーム育ちの、正統な信仰を持ったキリスト者です。

異端でもカルトでもありません。

高校を卒業したあとで、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に留学し、留学先で、張牧師が設立した宣教会の宣教師に出会い、礼拝や聖書研究をともにし、その群れの中で米国のキリスト教メディア「クリスチャンポスト」を学生起業、今で言うスタートアップカンパニーとして設立した人たちに共感して、日本でも同じようにインターネット媒体のキリスト教ニュースを始めるというビジョンを得て、帰国後に2002年に日本のクリスチャントゥデイを設立しました。

設立時には、張牧師の教会の人たちが高柳さんを助けました。また、初期のスタッフはみんな張牧師の設立した宣教会や教会が日本で開拓伝道・教会開拓をしていた時に、群れに加わった日本人の人たちです。矢田、内田、僕もその中のひとりです。この初期のスタッフの中には誰も異端信仰を持った人はいません。皆、聖書研究や礼拝で、正統なキリスト教の教理を学んだキリスト者です。

これが事実です。

ただ、これらの事実をねじ曲げて、事実ではないものを混入させて、あたかも事実であるかのように見せかける人たちがいます。その人たちが流すデマは「張牧師は(2004年の時点で)統一協会の核心メンバーだった」だとか「張牧師やその追従者が彼を偽キリストであると秘密裏に教え込んでいる異端だ」だとか、「矢田や内田や井手は異端信仰を隠してクリスチャンのふりをしている」だとか、「金銭や労働を搾取した」だとか、「そういう証言をする脱会者がいる」等です。これらは事実無根の誹謗中傷です。裁判ではこれらが事実ではないことが明らかになりました。

立川雲水

@tatekawaunsui

参政党・日本保守党・再生の道・自民党・国民民主党・維新の会・公明党から一文字づつ

参・保・再・自・国・維・公

と並べると

「散歩しながら再び地獄に行こう」

となるので、そうなりたくない方は目安として覚えておいて損はないかもしれません。

立川雲水 on X:

2018年の日本基督教団総会議長声明を機に作られた、あのチャットが閉鎖になった。管理者の判断による。もう必要がないということなのだろう。

確かにもう必要がない。

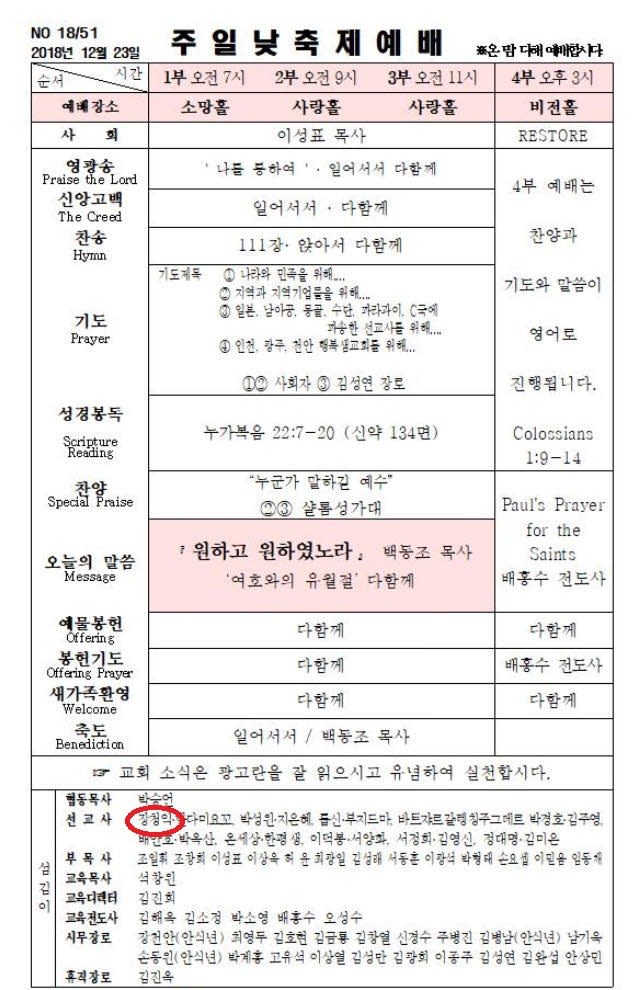

写真は、とねりキリスト教会牧師の張清益宣教師を送り出した木浦愛の教会のHPのトップ写真である。

なかなか立派な教会である。

この教会は週報をネットで公開している。リンク

そこには毎号、教会で覚えられている宣教師の名前が入っている。

「張清益 장청익 宣教師」の名前も入っていて、2018年12月23日号までは確認できた。

2018年12月9日号

2018年12月16日号

2018年12月23日号

ところが、次の日曜日である12月30日号がなぜかネットから削除されているのである。

そして、新年2019年になって、1月6日号から週報は再掲載されている。

2019年1月6日号

けれども、そこには張清益宣教師の名前は無いのである。

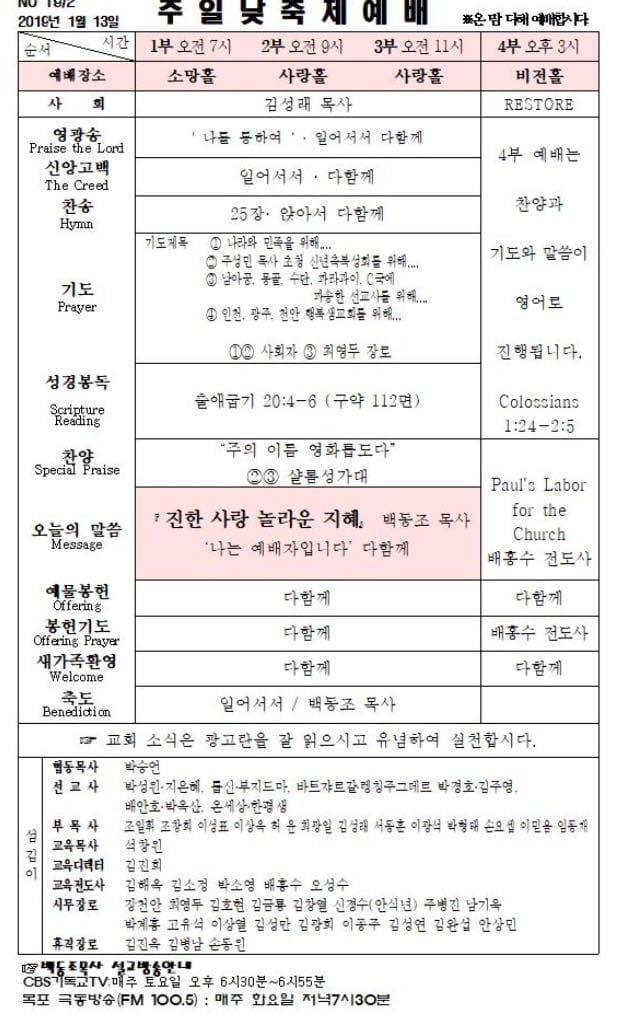

次の2019年1月13日号

ここにも張清益宣教師の名前は無い。

そして、最新号まで、張清益宣教師の名前は無いのである。

なぜだろう?

もしかして、韓国クリスチャントゥデイで報道された、장 목사를 파송한 A교회 측은 현재 그와의 관계를 단절한 것으로 확인됐다. 「張牧師を派遣したA教会は、現在彼との関係を絶っていることが確認された」ということが確かなのかもしれない。

韓国クリスチャントゥデイが、陳用植牧師が牧会するサンノク教会で行われる異端セミナー(講師は陳牧師)の案内を報じている。

韓国キリスト教異端カウンセリングセンター協会と異端カウンセラー養成院共催の「黙示録の真理を反証する新天地セミナー」が、京畿道華城市のサンノク教会で7月8日から17日まで計4回開催されます。

このセミナーは、新天地の信者が改宗し、新天地の核心的な教義である「啓示の真理の教義」を反証することで教会の対応計画を提案するために準備されました。特に、新天地の李萬熙(イ・マンヒ)牧師(95)の高齢化と死去後に予想される大規模な脱出(約20万人)に備えて、宗教レベルでの徹底的な準備の必要性を訴えている。

新天地の教義の問題点を、黙示録1章から22章までの全内容を中心に120枚のスライドで分析し、1セッションあたり30講義の計4セッションで深くカバーします。講師は、韓国キリスト教異端カウンセリングセンター協会の陳用植牧師です。陳牧師は、異端カウンセリング、ミニストリー、セミナーを通じて、何十年にもわたってこの分野で活躍してきました。

このイベントは午前10時から午後5時まで開催され、カルト信者は参加できません。牧師、神学生、サラリーマンは積極的に参加することをお勧めします。

第1回:7月8日(火)

第2回:7月10日(木)

第3回:7月14日(月)

第4回:7月17日(木)

한국기독교이단상담소협회, ‘신천지 요한계시록 실상 반증 세미나’ 개최

写真左から3人目が陳用植牧師、右から2番目は仁川ソンサン教会のコ・グヮンジョン牧師で、やはりカルト問題の専門家。

韓国異端カルト対策連合会理事長の陳用植牧師が、韓国クリスチャントゥデイの取材に応じている。といっても半年前の記事。

이사장 진용식 목사는 “사이비종교로 인한 피해는 갈수록 증가하는 추세”라며 “피해자들은 온몸으로 버티며 피해를 막기 위해 몸부림쳐 보지만 고소고발과 생활고에 시달리는 등 역부족 상태에 있어 지쳐만 간다”고 안타까워했다.

理事長の陳用植牧師は、「カルトの被害は年々増加している」として、「被害者たちは一生懸命努力しているが、告訴や告発、また生活苦のために疲弊している」と嘆いている。

진용식 목사는 “유대연은 각 사이비종교 피해자 단체와 함께 심각한 피해 상황을 다시 알리고 국가적 대책을 요구하고, 사이비종교 규제 입법을 촉구하기 위해 각 피해자들의 사례 발표를 하는 등 공청회를 하게 되었다”고 취지를 밝혔다.

陳用植牧師は、「対策連合会は、各カルトの被害者団体の深刻な被害状況を報告し、国によるカルトを規制する法律を強く求めるため公聴会を開く」と述べた。

사이비종교규제입법 위한 공청회, 11월 18일 열린다

張ダビデ牧師 - 信仰による義 | 장재형목사 설립 올리벳대학교 리버사이드 캠퍼스 최신 랜더링 공개

1. 律法と恵み――救いの道を照らし出す

ローマ書10章は、使徒パウロがイスラエルの救いを切に願う心情を改めて強調し、「律法と恵み」の問題を深く扱うことでよく知られています。同時に、異邦人と比較してなぜイスラエルが救いを得られず道を踏み外したのか、その理由を解き明かすことに焦点が当てられています。張ダビデ牧師をはじめ多くの牧会者や神学者は、ローマ書10章の本文においてパウロが言おうとしている核心は「律法」自体ではなく、人間が律法に接する態度、そして最終的に明らかになる「神の義」という恵みにあると説明してきました。結局、人間が“自分の義”を打ち立てようと律法を道具化したとき、いかなる結果を招くのか、そして神の救いの業は何を通して成し遂げられるのかを具体的に示している箇所です。この章を詳しく見ることは、単にユダヤ人と異邦人の違いを考察するだけではなく、現代に生きる私たちの信仰生活を根本的に点検し、反省するうえで極めて重要な洞察を与えます。

パウロはローマ書9章に続き、10章でも自分の同胞、すなわちイスラエルに対する同じ思いを示します。10章1節で彼は「兄弟たちよ、私の心にある願いと神にする祈りは、イスラエルのためであって、彼らが救われることです」と語ります。すでに9章の冒頭でもパウロは「私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません」と断言しつつ、イスラエルに対する痛切な心情を吐露しました。彼の願いはイスラエルが真の救いを得ることです。これはパウロ個人の感情的な執着ではなく、神の救いの計画の中で、まず選ばれた民であるイスラエルが当然受け取るはずの恵みを拒んでいる現実に対する嘆きでもあります。

パウロはローマ書9章30-31節ですでに論点を示しています。「義の律法を追い求めてきたイスラエルが律法に到達できず、義を追い求めなかった異邦人たちが、かえって信仰による義を得た」。この逆説的な状況をいかに説明すればよいでしょうか。その答えが10章に入り、より具体的に提示されます。すなわち、イスラエルは律法を通して自分自身を義としようとしながら、真の義、つまり神の義を知らなかった――そこが核心です。“自分の義”を頼み、それを誇る信仰は、最終的に真の福音である“信仰による義”を受け入れられなくしてしまったのです。

10章2節でパウロは「私は証言します。彼らは神に対して熱心を持っているが、正しい知識によるものではありません」と述べます。ここでイスラエルが示した熱心は否定されていません。ただし、その熱心が無知に基づいていたことが問題なのです。パウロ自身もイエス・キリストに出会う以前は、自分こそ神を正しくあがめていると思い込み、迫害と暴力をいとわず振るっていました。エルサレムからダマスコまで逮捕状を携えてクリスチャンを捕らえに行くほどの熱心さでしたが、その熱心は福音に反する方向に燃え上がっていました。つまり、正しい知識に根ざさない熱心は、結局は神に従順するよりも自分の義を誇示する結果へと導く――これをパウロは身をもって体験したのです。

パウロが「彼らには熱心があるが、正しい知識に従ったものではない」と述べた後、続く3節で「彼らは神の義を知らずに自分の義を立てようと努め、神の義に従わなかったのです」と指摘する部分こそ要点です。パウロが言及するのはまさに“従順”の問題です。イスラエルは神に真に“従順”ではなかった。これは律法そのものを否定しているのではなく、律法を通してイスラエルが自分の誇りと自分の義を優先してしまった態度を告発しているのです。むしろ律法は、パウロがガラテヤ書でも述べたように、私たちをキリストへ導く「養育係(モンハクソンセン)」の役割を果たすものでした。つまり、律法とは人間を真の義へと導く不完全な案内者や前段階であって、救いを実質的に完成させる究極の目的地ではありません。

ローマ書10章4節でパウロは「キリストは、すべて信じる人に義をもたらすために、律法の終わりとなられたのです」と宣言します。「終わり(マチム)」という表現については長年さまざまな解釈がなされてきました。ある人々はこれを「廃止」と理解する場合もありますが、パウロの意図は「終結」と「完成」に近いものです。ギリシア語の「テロス(telos)」は、ある過程を経て完成点に至ることを意味します。そしてイエスが山上の説教で「わたしは律法や預言者を廃棄するために来たのではない。完全にするために来たのだ」とおっしゃったように、律法はキリストのうちに真の完成へと帰結します。そしてこの完成は、ただ「恵み」という道を通して明らかになります。律法の要求を完全に満たす唯一の道は、人間の努力や義ではなく、恵みの福音によるからです。

では、その「恵み」とは何でしょうか。イエス・キリストの受肉と生涯、そして十字架の死と復活を通して示された神の愛こそが恵みです。この恵みによって私たちは罪から解放され、律法が指摘するすべての罪責から自由になります。イエスが姦淫の現場で捕らえられた女性を断罪せず、「わたしもあなたを罪に定めない」と宣言されたときに現れた憐れみこそ、恵みの具体的な姿です。律法は罪を暴き出しますが、その罪を完全に解決するのは、神の御子イエス・キリストの犠牲と愛です。これが、律法の要求を完全に満たし、つまり律法を「終わらせ(完成させ)」た出来事です。

したがってパウロは、律法と恵みを対立させるつもりはありません。彼は「律法は守らなくてもいい」と言っているのではないのです。むしろ「律法があったからこそ、選民イスラエルがどれほど多くの恵みに浴したか」を認めています。同時に、律法によって真の義を得ようと試みることは人間の限界では不可能であり、イエス・キリストのうちに明らかにされた恵みがその律法を完成するのだと論じます。つまり、律法は旧約の時代に神の民を保護し、教育する「養育係」の役目を負っていましたが、キリストの愛という新しい法が現れるとともに、律法が本来目指していた目的(人間を罪から救い出し神へと導く)は完全に成就されたのです。

ローマ書10章5節以降でパウロは「モーセは、律法による義を行う人はその義によって生きる、と記しています」と述べ、レビ記18章5節を引用します。旧約・レビ記の核心的な教えは、神の定めた掟や法を守るとき、命が保たれるということです。人間だけでなく、すべての被造物は神が定めた秩序に従うときに命を享受します。植物は根が水を探して伸び、葉は日光へ向かって伸び、動物はそれぞれ生態系のリズムと方法を守って生きる――これが「法度」に沿うことです。同様に人間にも神の法度が与えられ、旧約時代においてはそれが「モーセの律法」でした。重要なのは、その律法が人間に実際に完全な義をもたらし得たかどうかという点です。パウロは律法自体が「悪い」とは言いません。ただ、人間が律法を守ろうとしても完全な順従に至れず、結局は罪人であるとの結論へと導かれるのです。

これを補う道が、6節以下で言及される「信仰による義」です。パウロは申命記30章11-14節を引用しながら、「神のことばは決して遠くにあるわけではない。天に昇る必要も、海(底なしの深み)に下る必要もない。すでにあなたの口と心にあるのだ」と解き明かします。これは旧約において律法が与えられる過程も、結局は神が主導されたという点を想起させます。シナイ山でモーセが律法を授かったように、人間が功績を積んで律法を成就させたわけではありません。同じように、キリストの福音も、人間が天に昇ったり地の深いところまで降りてイエスを無理やり引っ張り上げてくる必要などない。イエス・キリストの全生涯(受肉、宣教、十字架の死、復活)はすでに私たちのそば近くに現れており、その恵みは「近く」にあるのだということです。だからこそ「私たちが宣べ伝える信仰のことばを心で信じ、口で告白するなら救われる」。これがローマ書10章9-10節でパウロが提示する“救い論”の核心的公式です。

「もしあなたが自分の口でイエスを主と告白し、神がイエスを死者の中からよみがえらせたと心で信じるなら、あなたは救われる」とあるこの言明は、福音主義的信仰の伝統でイエスを迎えるよう勧める際、しばしば引用される有名な箇所でもあります。ところがパウロは9節で「口」を先に語り、そのあとに「心」を述べ、10節では「人は心で信じて義に至り、口で告白して救いに至る」と補足しています。結局、心で信じることが先であり、その次に口で告白することが自然な順序だと確実に示しているのです。

ここで私たちは「本当に自分はイエス・キリストの主権を認め、心を開いて福音を受け入れたのか?」という問いを突きつけられます。かつてのユダヤ人たちが「自分はアブラハムの血統だ」という理由で自動的な救いを主張したように、現代でも「私は教会に長く通っているから救われている」と安住してしまう危険があり得ます。しかしパウロは、救いは決して血統や背景、宗教的な熱心だけで得られるものではない、と述べます。救いはイエス・キリストの十字架と復活を心で信じ、真の主(Lord)として告白する“個人的な信仰の決断”から始まるのです。

つまり、律法による熱心な信仰と、恵みによる信仰とを比較するとき、パウロが強調するのはこの点です。律法が要求するのは“行い”と“努力”ですが、結局人間はその行いを完璧に果たせず、自分の義を築き上げ、時には従順を装った霊的高慢に陥る危険がある。これに対して恵みの方法は、イエス・キリストがすでに成し遂げてくださった救いの結果をまるごと受け入れることです。だからこそ「あなたがたは信仰によって恵みにより救われた」というエペソ2章8-9節の教えとも通じるのです。

10章11-13節でパウロは再び旧約(イザヤ28章16節、ヨエル2章32節)を引用して、「彼を信じる者は誰も失望させられることがない」「主の名を呼び求める者は誰でも救われる」と宣言します。この宣言は、ユダヤ人であれ異邦人であれ、イエス・キリストの御名を呼び求める者はすべて神の救いを得るという普遍的なメッセージです。こうして、律法は特定の民族(イスラエル)に与えられ、彼らに区別された生活を求めましたが、最終的にその律法が目指していた真の義と救いは、イエス・キリストを通して全人類に開かれたのだと強調するのがローマ書10章の文脈なのです。

その後、パウロは14-17節で、救いのプロセス、つまり「人々に信仰が生まれるにはどうすればよいのか」を論理的に説き明かします。「宣べ伝える人がいなければどうして聞くことができるのか。聞かない相手をどうして信じられるのか」。信仰は“聞くこと”から生まれ、聞くことは“キリストのみことば”によってもたらされるのです。これは教会史全体において福音宣教、すなわち宣教や伝道の重要性を雄弁に示します。人々が福音を聞かなければ、心で信じられず、結果的に救いに至ることはできない。したがって使徒としての使命を受けた者たちが福音を伝えなければなりません。そして「なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は」という旧約の言葉がここに引用されます。すなわち宣教の召しを受けた者が率先して出て行くとき、福音が伝えられ、人々がそれを聞いて信仰が生まれ、その信仰によって救いに至るのです。

張ダビデ牧師も多くの説教や講解を通してこの本文を引き合いに出しながら、福音宣教の核心精神が「神の義と恵みを証しすること」にあると繰り返し強調してきました。ある人々は伝道や宣教を単に知識や論理、あるいは教勢拡大の手法程度に理解する場合もあります。しかし、ローマ書10章に照らしてみるなら、本当の福音宣教とはキリストのみことばを心に刻み、それを聞いた人が心で信じて、口でイエスを主と告白するよう助けることです。それはただ教会で“イベント”のように行われるものではなく、生活の現場のあちこちで私たち自身が直接福音を聞き、伝えていく「霊的交流」の過程の中で起こります。

結局、律法と恵みの関係をまとめれば、律法は罪を暴き、人間の限界を診断し、キリストが必要であることを悟らせる役割を担っていました。しかし律法自体には救いに至らせる力がありません。すべての律法はイエス・キリストのうちに最終的に完成されました。キリストは律法を廃止するためではなく、律法が目指すところ――「神との真の関係の回復」を愛によって成し遂げられたのです。ゆえに教会の中でも個々の信仰生活の上でも、律法を通して自分の義を立てる態度には厳重に気をつけなければなりません。私たちの救いはただキリストの義、キリストの恵みによるからです。熱心を持ちつつも、その熱心の焦点が自分の誇りではなく神への従順と愛にあるべきなのです。

さらに、イスラエルが結局失敗した根本原因は「聞かなかった」こと、そして「従わなかった」ことにあったと、ローマ書10章は結論づけます。彼らの近くにみことばがありながら、それを心で受け入れることを拒み、結局キリストと福音を受け入れなかったのです。ここで私たちも同じ挑戦を受けます。今日においても、みことばを豊かに聞ける機会がどれほど多いでしょうか。しかし、実際にそのみことばを心で信じ、生活に生かしているのかという問いの前には、正直である必要があります。聞くだけで何の変化も起こらないなら、それはイスラエルと同じ失敗をたどる可能性があるという点で、非常に深刻に自分を省みなければなりません。

2. イスラエルの不信――神の救いの計画と私たちの反省

パウロはローマ書10章後半(18-21節)でもう一度イスラエルの不信問題に焦点を当てます。「しかし、私は言う。彼らが聞かなかったのか。そうではない。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで及んだ」。つまり、“聞けなかった”のではなく、“聞いていながらも従順しなかった”という診断です。ある意味、イスラエルは福音が宣べ伝えられる場面を直接に体験し、旧約聖書全体から預言されていたメシア思想を知識としても把握していました。パウロ自身も律法に通じ、旧約に精通していましたが、イエスに出会うまでは福音を迫害していた人でした。その点でイスラエルの民は「全く聞けなかった」というよりも、むしろ「聞く耳がなかった」と言うほうが適切なほどに心を閉じていたのだ、とパウロは指摘します。

19節に言及されている「まずモーセがこう言っている。『わたしは民でない者によってあなたがたにねたみを起こさせ、愚かな民によってあなたがたを怒らせる』」という文脈でパウロは、異邦人の救いがいかにイスラエルに嫉妬心をもたらし、彼らに悔い改めを促す働きをするかを示唆します。旧約聖書においてもイスラエルが神の契約を破り、悔い改めなかったとき、神はしばしば他の民族を道具として用い、イスラエルを覚醒させられました。この言葉をローマ書で再引用することによって、パウロが言わんとしているのは「異邦人が救いを得て福音が全世界に広がるとき、イスラエルは刺激を受けるべきであり、本来の自分たちの位置を取り戻さなければならない」ということです。しかしイスラエルの多くは福音を拒み続け、その結果、この救いが広く異邦人にまで拡張されることとなりました。

20節ではイザヤ65章1節が引用されています。「わたしはわたしを求めなかった者たちによって求め出され、わたしに尋ねなかった者たちに現れた」。これは異邦人が福音によって神を見いだす出来事を預言的に示しています。新約の時代、イエスと使徒たちの働きを通して、血統的にはユダヤ人と無関係だった異邦の民族が大挙して福音を受け入れ、教会が爆発的に成長しました。ローマ書10章が投げかける問題意識はまさにここにあります。イスラエルの民は律法を独占的に所持し、神に選ばれた民というアイデンティティを誇っていたにもかかわらず、いざ福音の前に立つと不信と拒絶で一貫しました。彼らは信仰の最も重要な本質である「神の義への従順」を見失い、恵みにあずかることができなかったのです。

21節で「従順しないで反抗する民に対して、わたしは一日中手を差し伸べていた」と言われるのは、イスラエルを待ち続ける神の切なる思いを象徴的に示しています。放蕩息子のたとえで、父が遠くから息子を待ちわび、息子が帰ってくると走り寄って抱きしめる姿が思い起こされるほど、神はイスラエルに向かって長い間手を差し伸べておられました。けれどもイスラエルは、メシアが実際に来て福音を宣教された瞬間に至るまで心を閉ざしたのです。その結果、ローマ書9章ですでに説明されたように、その救いの実りは異邦人にも大きく開かれました。パウロはこれを「自然の枝(イスラエル)が折られ、野生のオリーブ(異邦人)が接ぎ木された」と比喩します(ローマ書11章参照)。それほどにイスラエルの不信は大きく、だからといって神の救いの計画が挫折したのではなく、人間側の不従順の帰結だというわけです。

今日、このメッセージを黙想しながら張ダビデ牧師やさまざまな教会指導者たちは、イスラエルの物語をただ過去の教訓として眺めるのではなく、自分たちの信仰生活に直接当てはめるべきだと強調します。信仰の歴史が長く、教会の伝統に精通し、聖書の知識が豊富だからといって、自動的に“従順”が成り立つわけではないからです。私たちが口では主を告白すると言いながら、実際は心で信じることなく、神のことばに従わずに自分の義や高慢に陥るなら、それはかつてのイスラエルと何ら変わらない姿となります。パウロが告白したように、彼自身も「熱心はあったが正しい知識はなかった」。つまりイエス・キリストを本当に知ることなく、神の義を知らなかったのです。それに対して、律法を持たなかった異邦人たちはかえって福音の恵みに感動し、信仰を得て、聖霊の力を体験し、大いなる喜びのうちに救いへと導かれました。

このようなパウロの論証が21世紀の今も有効なのは、教会と信徒たちが相変わらず「自分は見えている」と自負したり、「私はすでに救いの道に入っている」と安逸に構えたりし得るからです。福音書でイエスはパリサイ人に向かって「もしあなたがたが盲目であったなら、罪はなかったでしょう。だが、見えると言っているのだから、あなたがたの罪は残るのです」(ヨハネ9:41)と仰いました。これは自分が霊的無知の状態にあることを自覚すらせず、むしろ「私は分かっている」「私は正しい」と主張する者たちへの厳しい警告でした。イスラエルを反面教師として、私たちは「もしかして自分も、見えていると言いながら実は聞かず、従っていないのではないか?」と省みなければなりません。

結局、ローマ書10章全体のメッセージは「福音を受け入れる者は、誰であろうと差別なく救われる」という希望と同時に、「聞いても従わない者には救いが及ばない」という警告とが両面で展開されています。パウロの結論をたどるなら、「ただ義人は信仰によって生きる」(ローマ1:17)という福音の核心原理が改めて確認されます。律法ではなく、キリストを通した恵み――すなわち信仰こそが鍵です。しかしその信仰は何もないところから唐突に生まれるわけではありません。みことばを聞かなければならず、そのみことばに込められた神の愛と救いの真理を真に受け入れる必要があります。そしてその決断が口の告白と生活の実践へと結びつくのです。この文脈で教会にはみことばを教え、伝え、信徒一人ひとりがその福音を実際に聞いて悟り、心に刻むよう助ける責任があります。

パウロが「遣わされることなしに、どうして宣べ伝えられようか」と言ったとき、彼は自分が異邦人の使徒として遣わされた自覚をもっていました。もちろん、私たち全員がパウロのような職務を帯びた働き手というわけではありません。しかし、イエスが地上での大命令を与えた際、「あなたがたは全世界に出て行き、すべての造られたものに福音を宣べ伝えよ」とおっしゃったので、この命令はすべての信者に当てはまります。信徒であるなら誰でも、“良き知らせ”を口で伝える使命があるのです。家族の中で、職場や働きの場で、学校や地域社会で、イエス・キリストが私たちの救い主であり、律法を完成し新しい命を与えてくださる方であることを証しすべきです。張ダビデ牧師もここで、現代の教会が見落としがちな福音宣教への情熱をしばしば喚起します。教会成長の論理や機関運営の方法論を超えて、一人ひとりがみことばを聞いて信仰を持つようになるプロセスに、私たちが積極的に関与すべきだというのです。

一方、イスラエルが示した不信と不従順の例は、「たとえ聞いても信じない、あるいは信じると言いながらその信仰が自分を高め、自分の功績を誇示するのに使われるなら」、結局は神の義を逃してしまうという厳粛な事実を教えています。パリサイ人たちは律法の暗唱や祈り、断食、献金において他の人々を凌いでいました。しかしイエスは「遊女や徴税人たちが、あなたがたより先に神の国に入る」とおっしゃり、彼らの誤った宗教的プライドを叱責されました。聖書の知識が豊富で、教会奉仕に多く携わることも大切ですが、真の信仰は「主の愛を心に受け入れ、その恵みにひれ伏して神に従順する姿勢」の中でこそ確かめられます。

イスラエルの例が示すように、知識そのものや律法が問題なのではなく、「従順したくない人間の心」が根本的な障害になります。その心のために、口では神をあがめていながら、実際には神に反抗する態度をとることがあり得る――これこそが10章21節で言う「従順しないで反抗する民」の姿です。人は口先では「主よ、主よ」と呼びながらも、結局は自分の考えや欲望に従うことがしばしばあります。イエスは「わたしに向かって『主よ、主よ』という者が皆、天の御国に入るのではない」と言われました。心から神を愛し、そのみことばを聞いて従う人だけが本当に神の国にあずかれるのです。

ローマ書10章は救い論、特に「義とされること(称義)」と「救いの確信」について深い洞察を与えます。過去のユダヤ教の伝統では、律法の順守が救いの核心要素のように考えられてきました。しかし人間はその律法を完全に守ることができず、ゆえに救いも不可能な状態に陥っていたのです。パウロはイエス・キリストの十字架の功績と復活がその問題を解決したと証言します。「人は心で信じて義とされ、口で告白して救いに至る」という節は、信仰の本質が「心の中での霊的同意と受容」であることを明確に示します。私たちの努力ではなく、キリストの完全な御業を受け入れ、その恵みに感謝し、私たちのために死なれた方を今も生きておられる主として信じるとき、初めて義とされ、救いに与ることができるのです。

これは本質的に「イエス・キリストの主権」を認める姿勢とも直結します。福音を口で告白する行為は、単に「イエス様が私の問題を解決してくださる」という自己中心的な願望(いわゆる御利益信仰)ではありません。「神がイエスを死者の中からよみがえらせた」という復活の信仰は、イエスが私たちに施された救いの業の決定的証拠であるとともに、今も生きておられ宇宙の主権者であることを示すものです。信仰とは、この驚くべき主権の前に自分を服従させ、「主こそ私の王、私の人生の統治者です」と認めることです。だからこそパウロは「口でイエスを主と告白する」との文言を挿入しました。神がイエスを死者の中からよみがえらせたという事実を心の奥底で信じ、その方を主と告白するときにこそ、私たちは初めて真の従順と服従の道に踏み出すのです。

ローマ書10章後半(18-21節)でパウロは、「イスラエルは聞かなかったのではなく、聞いても従順しなかった」と改めて想起させます。これは契約の民としての特権を持つ彼らが、むしろ他の民族より執拗にメシアを拒んだ理由を明らかにしています。結局、彼らは自分の義に囚われて「従順」を拒みました。イスラエルが持っていた知識は豊かでしたが、それが「正しい知識」に結びつかず、あわせて心の深いところで自分が罪人であると認め、恵みを求めようとはしなかったのです。パウロは神が「一日中、手を差し伸べて待っておられた」と語ります。これはルカ15章の放蕩息子のたとえで、父が息子を待つ姿に近いのです。神は私たちが戻ってくるのを待っておられますが、人間が自分が正しいと主張し、自分の義を築こうとするならば、その関係はいつまでも破綻したままになるのです。

では、旧約の選民イスラエルが救いの外へと追いやられ、むしろ異邦人が新たに救いにあずかることになったのは神の計画の失敗なのか。決してそうではありません。パウロはローマ書9章から11章にわたる壮大な論証で、異邦人の救いまでも含む神の摂理と予定論を説明します。そして最終的にはイスラエル全体が排除されるのではなく、神の時の中で定められた時にイスラエルも救いにあずかる未来があることを示唆します(ローマ11:25-26)。しかし重要なのは、パウロが今この瞬間、イスラエルに向かって叫んでいる言葉です。「あなたがたはすでにみことばを聞いているのなら、心を開いてキリストに従い、救いを受けよ」。不信を続けることは「救いの門」の外に自ら留まる選択だということです。

このメッセージは現代の教会や信徒たちにも等しく適用されます。私たちは福音宣教の重要性を口にしつつも、実際にはどれほど多くの人が真の心の信仰に至るよう手助けしているでしょうか。そして私自身はどうでしょう。「自分の心の中で本当にイエス・キリストの主権を認めているか。教会生活や聖書の知識、奉仕活動などで自分の義を積み上げ、神に誇りたいと思ってはいないか」。ローマ書10章は私たちにこう問いかけ、「神の義」に基づく謙虚な従順の道へ導きます。

福音が「近くに」あり、私たちの口と心にあると語られるとき、パウロはそれほどまでに神が私たちに積極的・即時的に近づいておられる事実を強調しています。福音は遠い理想ではありません。イエス・キリストの十字架と復活の出来事、そしてその愛が、教会を通して、聖書を通して、また他の信徒たちの証言を通して絶えず私たちに届けられています。問題は私たちがその福音にどう応答するかです。聞き流してしまうこともできますし、自分には関係ない話として退けることもできるでしょう。しかし本当の「聞くこと」が起こるためには、心を開き、深く受け入れる姿勢が求められます。聞く瞬間に信仰が芽生え、その信仰が私たちを神のもとへ近づけます。神もまた私たちが聞けるように、愛と恵みの手を止めることはありません。

張ダビデ牧師は多くの講義で「みことばに耳を傾ける習慣」を強調してきました。信仰は聞くことから生まれ、聞くことはキリストのみことばから来る、というローマ書10章17節の教えを実際に身につけるためには、私たちの霊的な耳が常に開かれている必要があるのです。教会の礼拝で説教を聞くとき、聖書を読むとき、小グループでの黙想や交わりのとき、私たちは絶え間なくみことばを聞きます。しかし本当の「聞くこと」は、単に音声を聞く行為ではなく、心でそのみことばを受け止めることです。そのとき信仰は単なる知識の蓄積ではなく、魂を変革する原動力となります。そのためには日々の霊的訓練が伴わなければなりません。現代社会に生きる私たちは膨大な雑音やメディア、情報の中で忙しく過ごしていますが、意図的に神のことばを聞く時間を確保し、そのことばに従って生きようとする努力が必要です。

ローマ書10章は救い論と宣教論、そしてイスラエル論が緊密に結びついた章と言えます。イスラエルが失敗した場所で異邦人がかえって神の救いに入ったのは、逆説的に神の救いの計画がいかに広く豊かなものであるかを示しています。そしてこの事実は、イスラエルだけの問題ではなく、教会史を通じてずっと繰り返されてきました。福音を近くで聞いていた人々がむしろそれを軽んじ、遠くにいた人々がそのみことばの真価を見いだす――ということは今なお起こります。これは「主よ、主よ」と叫ぶ教会の内側にも、心で信じず従順しない者が潜んでいる可能性があり、一方で教会の外でさまよっていた人々がむしろみことばを聞いて大きな感動と回心を経験し、神へと立ち返る場合があることを示唆しています。

神は一日中手を差し伸べ、私たちを招いておられます。その招きに応じる道はただ信仰と従順です。律法は私たちが罪人であることを自覚させ、イエス・キリストの恵みだけが唯一の望みであると教えます。私たちが心で信じ、口で告白することによって、キリストの救いの業にあずかることこそ信仰の要です。神の側から見れば、すでにすべての道は開かれています。イエスは十字架の上で「すべては完了した」と宣言され、復活によってその力を確証されました。問題は私たちがその恵みを自分の義を捨てて受け取ろうとするか、それとも不従順と不信の態度で拒み続けるかです。

ローマ書10章の最後の節(21節)は、そうした切なさを帯びて終わります。「従順せず反抗する民に対して、わたしは一日中手を差し伸べていた」。神学的に見るなら、これはイスラエルの歴史を要約する一文にとどまらず、人間の罪性を露呈する代表例でもあります。私たちは神が招いておられるのに、素直に応じることなく、時に別の道へ行きたがり、自分の計算やプライドを優先する。しかしそれでも神は「一日中」手を差し伸べて待ってくださいます。まるで父が放蕩息子に駆け寄るように、私たちに注がれる愛をやめられません。これこそ福音の偉大さです。誰であってもその御腕のもとに戻れば、神は初めから選んだ子どものように迎えてくださるのです。

ではこのメッセージを私たちの信仰に適用するなら、第一に、律法と恵みの問題をはっきり区別する必要があります。律法は罪をあぶり出すものの、その罪を取り除く力は恵みにあります。ゆえに私たちは意識してでも自分の義を誇る態度を警戒し、ただキリストの功績により頼むべきです。第二に、イスラエルの不信を戒めとして、常にみことばを聞いて従う方向へと歩むようにしなければなりません。長い教会の伝統、優れた神学知識、活発な奉仕や熱心さでさえも、心の奥の従順なしには砂上の楼閣となりうるという警告を忘れてはなりません。第三に、「信仰は聞くことから生まれる」ことを肝に銘じ、たゆまずに福音を伝え、聞き続ける必要があります。張ダビデ牧師をはじめ多くの牧会者が繰り返し訴えているように、教会の内外を問わず福音を告げるのに怠惰であってはなりません。伝道はプログラムではなく、私のうちにある福音のいのちがあふれ出して自然に表されるとき、それを聞く人が信仰を持ち、救いのわざが起こるのです。

このようにローマ書10章は、信仰生活の本質的な問題を浮き彫りにします。パウロの同胞愛あふれる嘆きは、今日、私たちが世の中で福音を伝える理由と情熱へとつながっています。イスラエルの民さえ逃してしまった福音のチャンスを、私たちも同様に逃してしまう可能性があるという点で、私たちは常に自分を振り返り、みことばの前でへりくだらなければなりません。福音は遠くにあるのではない。すでに近くにあり、私たちの心にあり、私たちの口で告白できる準備が整っています。聞くまいとする頑なさ、従わまいとする高慢ささえ捨てれば、その福音は力となって私たちを救いの完成へと導いてくれるでしょう。

最終的に、「ただ信仰によって生きる」というローマ書全体のモットーが、この10章にも鮮明に示されています。律法は労苦や努力によって義を得ようとする試みでしたが、挫折に終わってしまいました。信仰はイエス・キリストの働きを信じ受け入れることで義に至る道を開きます。この道はあらゆる異邦人にも開かれており、すでに私たちにも開かれています。パウロがこの事実を説くうえで最も嘆いたのは、まさにイスラエルこそがその門を開いて入ろうとしなかったことでした。「どうして選ばれた民がこの福音を拒むのか?」という嘆きがにじむ一方、「神が今や異邦人に豊かな恵みを許されているのだから、誰一人として締め出される理由はない」という希望が同時に描かれています。

現代の私たちの現実においても、自ら福音を制限したり、「私はすでにすべてわかっている」と思い上がったり、「それは他の人に当てはまることで、自分には関係ない」と無視することがないようにしましょう。ローマ書10章は、今の時代の教会に送られた一種の覚醒剤です。口先だけの告白や、心を閉ざしたままでの偽善、あるいは福音を聞いても何の反応も示さない不信仰、教会内部の形式的習慣と自己義への執着といった、あらゆる危険に警鐘を鳴らしています。同時に、そうであっても神は一日中手を差し伸べて待っておられます。恵みの福音は今もすべての人に開かれており、聞いて信仰をもって応答する者は誰でも救われるという確かな約束があるのです。これこそローマ書10章が伝えてくれる最も尊く幸いな知らせであり、張ダビデ牧師をはじめ無数の説教者が時代を超えて宣言し続けるべきメッセージなのです。

ローマ書10章は私たちに二つの核心的な真理を明確に示します。まず第一に、「律法はキリストのうちに完成され、恵みこそが真の救いへ至る道である」という事実です。人間のどんな熱心や努力も、完全な従順によって義に達することは不可能です。イエス・キリストの功績と愛だけが私たちを義とし、救いへ導きます。これが恵みです。次に、「イスラエルの不信はすなわち不従順であり、その不従順に直面してもなお神は一日中手を差し伸べて待っておられた」という事実です。私たちの霊的状態を顧みつつも、神の忍耐と愛を忘れることはできません。一見すると福音はやさしいようでいて、実際にその福音の前で従順するのは決して軽いことではないので、イスラエルも失敗しました。しかし神は失敗したイスラエルさえもついには救いの隊列へ招き入れようとするご計画を持ち、異邦人である私たちにもその恵みを分け与えてくださいました。

したがって信仰とは、いつでも神への完全な服従から始まります。それは律法の条項を守ろうとして成し遂げるのではなく、キリストの福音を聞いて心で信じることによって義に至るのです。そしてその信仰は口での告白と生活の従順として具体化していく道程です。ローマ書10章はこのプロセスを最も明確に示す章の一つであり、「みことばは私たちの近くにある。聞こうと耳を開けば、福音の信仰が芽生え、私たちは救いに至るのだ」という希望のメッセージに満ちています。日々私たちが福音を聞いて自分自身を顧み、「神の義」に従うことで義と認められる恵みの道を歩んでいくことを願います。そしてさらに、私たちが受けたこの恵みの福音を世に伝え、まだ聞いたことのない人や、聞いても心を開けないでいる人々に「良い知らせ」を勇気ある足取りで届けることができますように。こうした教えを深く黙想し、ローマ書10章で始まるパウロの切なる呼びかけが、私たち一人ひとりの心を目覚めさせる生きたみことばとして刻まれることを祈ります。

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった。私は共産主義者ではなかったから。

社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった。私は社会民主主義ではなかったから。

彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった。私は労働組合員ではなかったから。

そして彼らが私を攻撃したとき、私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった。

「共産主義」「社会民主主義」「労働組合員」を、「クリスチャントゥデイ」「オリベットアッセンブリー」「聖路加チャプレン被害者」に変えてみよう。そして、加害者として奇妙にも重なっている人たちと団体をあげてみよう。