よろしかったら人気blogランキングへ

よろしかったら人気blogランキングへ  クリックお願いします

クリックお願いします

今朝の沖縄タイムス一面トップ。

パイロット「殺害」

「イスラム国」新映像

ヨルダンは2人死刑執行

ISIL関連の記事は他にも2、4,25面と計4面を使って特集記事を組んでいるが、一面は他にもこんなニュースが飛び込んできて、辺野古関連記事の入り込む余地などないようだ。

台湾機墜落25人死亡

復興航空 台北郊外で 那覇にも運航

で、辺野古関連記事は社会面の左トップに。

海保、沖合いけん引せず

辺野古 市民拘束 その場で釈放

右手首負傷で

海保職員告訴

辺野古で海上抗議中に海保職員に負傷させられたとして相馬由里子さん(37)が海保職員を告訴したとのこと。

相馬さんは「船に乗り込んで定員オーバーにしたり、カヌーを転覆させたり、海保の行為は暴力的。命を危険にさらす行為は一刻も早くやめてほしい」とのこと。

活動家側と海保側の主張は全くチグハグで噛み合っていないが、沖縄2紙が活動家側の意見をそのまま、裏も取らずに「辺野古情報」として連日掲載していることは、辺野古住民の通報で明らかであり、今時沖縄2紙の「辺野古情報」を鵜呑みにするバカな読者はいない。

一刻も早く海保職員ではなく海保長官を告訴して白黒決着をつけるべきではないのか。

中東邦人人質事件で、共産党の池内沙織衆院議員が、安倍首相に対し行き過ぎた批判をしたことに対し、同党の志位和夫委員長が苦言を呈した。「政府が全力で取り組んでいるさなかだ。

官邸前で踊り狂って安倍批判を繰り返している社民党の福島水穂前党首に比べて、共産党はまだマシだと評価したが、2月3日の共産党小池議員の安倍批判を聞いて、前言を取り消し、やはり共産党は国賊党だと断言しよう。

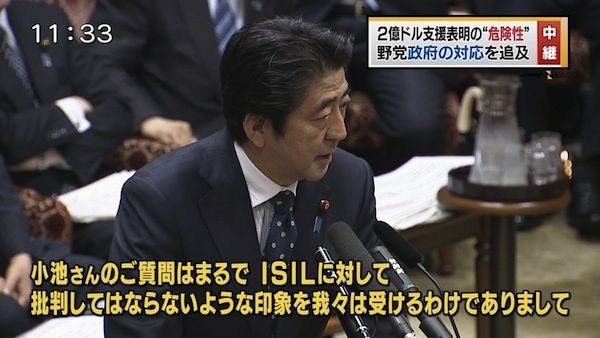

日本共産党・小池氏、政府の対応を追及→安倍首相「小池晃さんの質問はまるでISILを批判をしてはならないような印象を受ける、それはまさにテロリストに屈すること」(動画あり)

86:日出づる処の名無し:2015/02/03(火) 11:56:43.50 ID:fBqyjSPp

小池晃「エジプトのスピーチからイスラエルのスピーチは変わっている」

安倍「小池晃氏はまるでテロリストを非難してはならないといってるみたいだ」

議場騒然。議場ストップ。

☆

先ず東子さんのコメントの紹介から。

2015-02-04 10:44:28のコメントに↓のように書いた。

「社説[平和国家の岐路]「戦争しない国」貫こう 2015年2月4日」

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=101487

>「イスラム国」対策を打ち出すことには外務省などから懸念する声も上がったらしい。

あらゆる要素を検討して外交しているし、述べる言葉も決めるのだから、検討段階で上がらなかったら逆におかしい。

だが、検討した結果は、述べると決まった。

「外務省などから懸念する声を伝えた」と放送した2月2日報ステに、外務省が放送内容の訂正を求めたのを知った。

タイムスの記事は、報ステ放送を鵜呑みした文章か?

独自取材ではないのか。

「2月2日放送 テレビ朝日「報道ステーション」の報道(総理中東訪問関連)に関する申し入れ 平成27年2月3日」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/prs/page4_000955.html

>貴社は,平成27年2月2日放送の「報道ステーション」において,シリアにおける邦人人質殺害事件につき報じる中で,総理の中東訪問に関し,「そもそも外務省関係者によれば,パリのテロ事件もあり,外務省は総理官邸に対し中東訪問自体を見直すよう進言していた」旨報じ,また,エジプトで行われた総理の政策スピーチに関し,「外務省幹部によると,この内容についても総理官邸が主導して作成されたという」と報じるなど,あたかも外務省の意に反して,中東訪問が行われ,スピーチの当該部分が作成されたかのような報道がありました。

>この報道内容は事実と全く異なるものです。

>総理の中東訪問については,同2日の参議院予算委員会で総理も述べられているとおり,様々な観点を総合的に判断して決めたものであり,貴社のように社会的に影響力の大きい報道機関が,このように事実に反する報道を行うことは,国民に無用の誤解を与えるのみならず,テロリストを利することにもつながりかねないものであり,極めて遺憾と言わざるを得ません。

>当該報道に関し強く抗議するとともに,本日の番組の中で速やかに訂正されるよう強く求めます。

2月3日の報ステを観ていませんので、訂正があったかどうかわかりませんが、タイムスは、外務省が訂正を申し入れた事実誤認を、引用して沖縄県民に安倍総理の失策を印象付けようとしたことは、事実。

外務省にタイムスの社説をメールしておきました。

狼魔人日記を読んでいるタイムスの記者がおられましたら、社説の速やかな訂正が誠実な報道機関の姿勢と思います

2月2日放送 テレビ朝日「報道ステーション」の報道(総理中東訪問関連)に関する申し入れ | 外務省

貴社は,平成27年2月2日放送の「報道ステーション」において,シリアにおける邦人人質殺害事件につき報じる中で,総理の中東訪問に関し,「そもそも外務省関係者によれば,パリのテロ事件もあり,外務省は総理官邸に対し中東訪問自体を見直すよう進言していた」旨報じ,また,エジプトで行われた総理の政策スピーチに関し,「外務省幹部によると,この内容についても総理官邸が主導して作成されたという」と報じるなど,あたかも外務省の意に反して,中東訪問が行われ,スピーチの当該部分が作成されたかのような報道がありました。

この報道内容は事実と全く異なるものです。

総理の中東訪問については,同2日の参議院予算委員会で総理も述べられているとおり,様々な観点を総合的に判断して決めたものであり,貴社のように社会的に影響力の大きい報道機関が,このように事実に反する報道を行うことは,国民に無用の誤解を与えるのみならず,テロリストを利することにもつながりかねないものであり,極めて遺憾と言わざるを得ません。

当該報道に関し強く抗議するとともに,本日の番組の中で速やかに訂正されるよう強く求めます。

なお,同番組のその他の部分については,申し入れの対象としておりませんが,外務省としてそれらの内容について確認したものではありませんので,念のため申し添えます。

外務省がわざわざこのような申し入れをする理由は、よっぽどテレ朝の「捏造報道」に腹を立てたからだろう。

テロリストを利する行為とは、日本人を危険に陥れる行為でもあるわけだ。

官テロ集団に便乗して的外れな政府批判する輩が官邸前でデモやったり、マスコミがテロリストの主張を垂れ流したりする国など世界中を探しても、日本以外にないだろう。

ISILから見て日本は国内に反日メディアを抱え「脅し甲斐のある国」になってはいないだろうか。

【おまけ】

次のチャンネル桜「沖縄の声」で使う保存用資料です。

【論壇時評】森田 清策

植村・元朝日記者VS西岡教授

元慰安婦の履歴「捏造」と西岡氏/法的措置の植村氏に厳しい論考

前回のこの欄で、慰安婦報道と原発事故に関わる「吉田調書」についての誤報問題で、反省しない朝日OBについて書いた。この点に関して、ジャーナリストの田原総一朗が興味深いことを指摘している。

慰安婦報道をめぐる朝日新聞社の第三者委員会メンバーとして、同社の記者たちをヒアリングして感じたことの一つとして、「朝日がエリート・優等生集団であること」を挙げている(「わがメディア生活60年 パリのテロ事件と朝日第三者委員会」=「WiLL」3月号)。

なんと、「東大に現役でストレートに入ったグループ」と「浪人して予備校に通ってから東大に入ったグループ」で派閥が分かれるほどで、「エリートだからこそプライドが高く、過ちや失敗を認めても謝罪することができない」というのである。

朝日に限らず、東大をはじめとした有名大学出身者が多い大新聞にプライドの高く傲慢な記者が少なくないのは事実のようで、毎日新聞の元記者で早稲田大学教授の重村智計も「日本の大新聞の記者は、なかなか自分の間違いを認めない。自分を『日本一の記者』と思い込まないと仕事ができない、プライドの塊のような人種だ」と、日本の記者の自慢できない実態について述べている(「新聞記者はリップマンの教えを」=「WiLL」)。

田原はこんなことも言っている。「朝日の記者たちをヒアリングして強く感じたのは、特に中国や韓国に対する贖罪意識の強さである」。

昨年から論壇で批判を受け続けている元朝日記者の植村隆も早稲田大学政経学部卒のエリート。もちろん、現役時代に慰安婦問題に強い思い入れをもって取材したのだから、人一倍贖罪意識が強いのかもしれない。

それでも、手記(「慰安婦問題『捏造記者』と呼ばれて」=「文藝春秋」1月号、「私は闘う 不当なバッシングには屈しない」=「世界」2月号)を発表しながら、慰安婦について誤った情報を読者に与えたことに対する反省の意を表明しないばかりか、論争すべき自身の“論敵”を名誉毀損で訴える(1月)という挙に出たのは言論人の振る舞いとは言い難い。

論敵とは、東京基督教大学教授の西岡力のこと。西岡とその談話を掲載した雑誌の出版社を訴えた法的措置は、植村にとって手記発表に続く「私の『反転攻勢』の第二弾」(「世界」)なのだそうだ。

植村の手記で名指しで批判された西岡は「正論」2月号に、「許せない 植村隆氏の弁明手記」を発表した。それによると、西岡が問題とするのは、植村が書いた2本の記事。1991年8月11日付と同年12月25日付で掲載されたこれらの記事で、植村は元慰安婦・金学順の経歴を「捏造」したというのが西岡の主張だ。

植村は前出8月の記事で、次のように書いた。「日中戦争や第2次大戦の際、『女子挺(てい)身隊』の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた『朝鮮人従軍慰安婦』のうち、一人がソウル市内に生存している」

この記述について、朝日の第三者委員会が昨年12月、「事実は本人が女子挺身隊の名で連行されたのではないのに、『女子挺身隊』と『連行』という言葉の持つ一般的なイメージから、強制的に連行されたという印象を与えるもので、安易かつ不用意な記載であり、読者の誤解を招くものである」と指摘したように、記事に事実誤認があったことは明らかだ。

また、金学順が講演や日本政府相手の訴状その他で、慰安婦になった経緯について、貧困のためキーセンとして養父に売られ、その養父に連れられて慰安所に行った、と語っているのに、植村はその事実を書かなかったことも、西岡は重大な問題と捉(とら)えている。

この二つの点を前提に、西岡は週刊誌に対して「植村氏はそうした事実に触れずに強制連行があったかのように記事を書いており、捏造記事と言っても過言ではありません」とコメントした。

これに対して、植村は捏造を強く否定する。「『女子挺身隊』と『従軍慰安婦』は私の取材当時、韓国では同じ意味で使われていた。私の記事前後にも他の日本メディアの記者が同様の表現で使っており、私が独自に使ったものではない」(「世界」)というのがその主な主張だ。

さらに、「キーセン学校に行ったことを書かなかったのは、キーセン学校に行ったことが『慰安婦』になった原因でないと考えたからだ」という。

この弁明についても、西岡は真っ向から反論する。植村は一般的な説明として挺身隊と慰安婦を混同したのではなく、金学順の経歴として「『女子挺身隊』の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた『朝鮮人従軍慰安婦』」と書いたのだから、経歴の捏造であるとする。

また、キーセン学校に行ったことを書かなかったことには「どんな経歴でもかまわないという言葉は、事実を報じる記者の言うべきことではない」としている。その上で「他紙の記事などと違って植村氏が悪質なのは、彼が慰安婦問題の利害関係者であるということだ。義理の母らが起こした日本政府に対する裁判を結果的に有利にするような捏造記事を書いたという点で、朝日と植村氏の責任は重大だ」と訴える。植村の義理の母は、日本に対して第一次の補償請求訴訟を起こした太平洋戦争犠牲者遺族会の理事を務めていた。

手記の中で、植村は女子挺身隊と慰安婦の混同は「戦後まもなく定着した。日本のメディアは韓国で定着していた認識を踏襲していた」とも書いている。この記述について、西岡は重要な指摘を行っている。

日本の朝鮮史研究学会には1960年代、70年代までは、慰安婦が女子挺身隊として連行したとの誤った学説はなかった。その説が登場したのは、85年になってからだという。それはなぜか。吉田清治の虚偽証言の影響だというのだ。つまり、朝日が82年、「済州島で慰安婦狩りを行った」とする吉田の虚偽証言を掲載したことで、学界に誤った学説が登場したというのである。

西岡の指摘が正しいなら、女子挺身隊と慰安婦の混同は「戦後まもなく定着した」との植村の主張は間違いであるだけでなく、彼の弁明は朝日の作った誤った学説を根拠とするという到底説得力のないものとなってしまう。

西岡は「植村氏に聞きたい。未だに公開しない金氏の証言テープの中に、女子挺身隊の名で連行されたという部分があるのか、明らかにして欲しい」と、植村に求めるが、植村の弁明を分析すると、テープにそのような証言があったとは思えない。

植村は「文藝春秋」の手記で、神戸大学大学院教授の木村幹がハフィントンポスト(投稿日・2014年8月26日)に書いた次のような内容を紹介した。

女子挺身隊と従軍慰安婦の混同について「明らかなことは、このような植村の記述が、この時彼が取材にて入手した金学順の証言による産物ではないことである。(中略)植村報道もまた同紙が用いて来た慰安婦に関する『枕詞』を繰り返したに過ぎなかった」としている。このあと、植村は「当時の状況を考えれば、こういう見方になるのが普通だ」と、木村の見方を否定していない。

前出の重村は、米国の著名なジャーナリスト、ウォルター・リップマンが取材記者の基本について「誤ったステレオタイプを正す使命」と主張したことを紹介しながら、新聞記者には「女子挺身隊と従軍慰安婦は同じ」という「誤ったステレオタイプを正す使命」があったはずだと強調。その上で、「新聞記者の視点」からすれば、慰安婦報道に関する植村と西岡の対立は「西岡教授の勝利」と軍配を上げている。テープだけ聞いて記事を書いたという致命的な弱みも植村にはあり、論壇ではそれも批判されている。

「不当なバッシングには屈しない」とする植村だが、反転攻勢のために上がるべき舞台は法廷ではなく論壇のはずではないか。

(敬称略)

(編集委員)

「琉球処分」の再考〈上〉

一般財団法人・沖縄公共政策研究所主任研究員、

学術博士 玉城有一朗氏に聞く

「抑圧」の象徴として政治利用

イデオロギーからの解放を 歴史家に問われる課題

昨年の沖縄県知事選と衆院選では、基地問題が争点になり、「オール沖縄」と称して基地建設に反対する候補者が当選した。「オール沖縄」はもともと、米軍新型輸送機オスプレイ配備反対に使用されたものだが、いつの間にか、「日本人は沖縄人を差別している」といった「構造的差別」論に転嫁され、言葉が独り歩きしている。最近、「構造的差別」論の根拠となっている1879年の明治政府による沖縄の廃藩置県「琉球処分」の学問的再考が注目されている。歴史学者で政治学者の玉城有一朗氏に聞いた。(那覇支局=竹林春夫)

――沖縄では日本本土との関係を見るとき、1609年の薩摩侵攻とともに、1879年に沖縄で行われた廃藩置県、いわゆる「琉球処分」が引き合いに出される。「琉球処分」の定義は何か。

琉球処分とは琉球国琉球藩に対する廃藩置県であり、明治維新改革の一環。この場合、「処分」とは「国の法律に則(のっと)って措置する」という意味の法律用語で、史料のなかには「御所分」と記した例もある。現代日本語で使われているような感情的な意味やイメージだと考えるのは、早計な解釈だ。

琉球士族の身分特権、清朝中国への朝貢・進貢(貿易)に代表される「旧慣」を改革し、琉球国にも「本土並みに」明治維新を行おうとする太政官(維新政府)の意志表示だと読む方が適切だ。

版籍奉還(明治2年)にあたり、徳川将軍が薩摩島津氏の附庸国とした琉球国を如何に扱うかにつき、維新政府内部で、議論が起こった。琉球国は鹿児島藩の管轄として日本国の領土に入り、明治5年に「琉球国琉球藩」となった。

明治天皇は琉球国中山王尚泰を冊封(さくほう)した。これは、琉球国が日本の国体(律令国家)に組み込まれ、国制上、日本国民になったということだ。

同年11月、年貢を運輸していた宮古・八重山の漁民が台湾に漂着、台湾の少数民族に殺害された。台湾は「化外(けがい)の地」だとして、清朝中国は本事件に関与せず、「漂着遭難した琉球漁民は日本国民だ」とする大久保利通の主張に何らの反論もせず、黙認した。大久保は万国公法(近代国際法)を意識していた。外交交渉で琉球国は日本国だと確認した事例だ。

その翌年、維新政府は琉球国に進貢使廃止を通達したが、これに反対した士族が中国に密航(脱清人)。清朝の軍隊を借りて明治政府の官憲を追い払おうとした。琉球藩は廃藩置県に抵抗した唯一の藩となったため、沖縄県の設置に際し、九州から警察、軍隊が来た。

――琉球処分に対する沖縄県民の評価はどうか。

沖縄県内の新聞論壇を見るかぎり、「琉球処分」という言葉が独り歩きしている。史実に対する評価や認識のレベルを超えた使われ方をしているようだ。今では「琉球処分」とは「歴史家の定義を超えて、沖縄の人に対する抑圧への象徴的な言葉」であると、学問の言葉ではなく、政治の言葉に読み替えようとする、沖縄思想史の研究者もいるほどだ。

いま、イデオロギーの渦から「琉球処分」の史実を救い出す責任が、歴史家に問われている。

親日士族であった言論人・太田朝敷(ちょうふ)は「沖縄の廃藩置県は本土より8~9年遅れた。政府と士族の交渉に3~4年も費やしたため、とうとう政府は武力で沖縄県設置を断行されることになった」と、暗に脱清人をはじめとする士族の抵抗を批判する評価を行った。

一方、「沖縄人は北海道のアイヌと同様、他の地方人と種族が違う、即ち大和民族とは全く別種の民族であるという観念」を持つ「他府県の諸君」に対し、「低劣の頭の持ち主は今なお差別観念を脱し切れていない」と鋭く提起した(『通俗政談』1913年)。その翌年、「沖縄学の父」と言われる伊波普猷(ふゆう)は「琉球処分は一種の奴隷解放なり」と題する論文を公表し、琉球処分によって、有史以来はじめて、沖縄県民に自由がもたらされたと肯定的な評価を与えている。

戦後の議論は、いずれも琉球国は日本国とは別の「国家」であるという、現代世界を意識した前提のもとで進められてきた。このように最近の琉球処分論は、理論枠組みをめぐる論争に終始しており、一般の日本国民には「琉球処分」とは何かが伝わっていない。

――沖縄では廃藩置県後もサムレーと呼ばれる士族の経済的特権が温存され、士族が農民を支配する制度が続いた。当時の政治、社会的状況はどうだったか。

琉球処分ののち、明治36年まで、琉球王府の土地・租税・行政制度が継続された(旧慣存続)。日露戦争後の全国的な地方自治制度の整備と並行して、沖縄県の「旧慣」改革と産業基盤の形成を図る「沖縄振興計画」が策定・施行されるが、第1次世界大戦、昭和恐慌、大東亜戦争と続く激動や戦時統制経済の編成が現実味を帯びるに従い、沖縄県に対する救済措置が減額、あるいは事実上履行不能な状態に陥っていった。

日露戦争以降、近代沖縄県の「戦後経営」は国際情勢に左右され、改革と経済発展のチャンスを逸し続けたまま、沖縄戦に突入せざるを得なくなった。

――1854年に琉球が米国と結んだ琉米修好条約を根拠に、「琉球処分」は当時の慣習国際法から見れば不正と考える一部学者もいる。

結論をいうと、琉球処分は慣習国際法の適用外の事件。彼らが「国際法上、不正」という場合、琉球処分当時の明治政府、琉球王府、清朝をそれぞれ主権国家と見なし、現代国際法を杓子(しゃくし)定規に当てはめているだけだ。これは、法の不遡及(ふきゅう)に違反しており、法解釈の議論としては無効。

琉米修好条約は不平等条約だ。対等な主権国家どうしが締結した条約ではない。ペリー艦隊が武力を誇示し、琉球占領の可能性もちらつかせたため、琉球王府は「総理官」と称する架空の外交機関を作り、ここを窓口に条約締結の形式を整え、事を収めた。

その際、押印された印章は琉球国の正式な国璽ではない。総理官のために特別につくられたと思われるが、その印璽の実物は散逸しており、確認できない。

琉球王府のこうした対応は、徳川幕府の「ぶらかし(交渉引き伸ばし)」に象徴される鎖国政策の堅持に通じている。琉球国がアメリカ合衆国との対等・友好の国際関係を求めたわけではなく、アメリカ合衆国が自らに有利な利益供与を琉球国に求めた、というのが真相だ。

――昨年の衆院選では、一昨年に5人の自民党国会議員が石破茂幹事長(当時)の前で辺野古移設容認を受け入れたことについて、革新陣営が「平成の琉球処分」という表現をした。

この表現には政治的意図がにじんでいる。沖縄は明治時代から現在まで米軍基地などで言われなき差別を受け、政府から理不尽な仕打ちを受けているという印象を与えるものだ。

さらに、1972年の沖縄県の祖国復帰について、「県民の頭越しで決められ、実行に移された」という理解から「第二の琉球処分」と言われることもあるが、ここにも「沖縄の人に対する抑圧」を強調する意図が秘められている。

ところで、琉球処分を「奴隷解放」とし「同化政策」にも賛同していた伊波普猷が、第1次大戦後に沖縄の「ソテツ地獄」を境に、「沖縄だけが置き去りにされ」、「改革し、収奪する」政策だと、自身の歴史観を転換させていった。

この転換された伊波の歴史観も念頭に置きつつ、現代沖縄の社会構造を解明する枠組みの一つとして、ノルウェーの社会学者ヨハン・ガルトゥングによる「構造的暴力」の概念を県内学会に紹介したのが大田昌秀元知事だった。近年、沖縄の革新勢力が「構造的差別」という言葉を使いだしているが、彼らの発想のベースは「構造的暴力」の概念が共通している。

「平成の琉球処分」が言論界・マスコミで喧伝(けんでん)されることによって、「沖縄の人に対する抑圧」が刺激され、大衆団結の雰囲気が醸成されるなか、自民党国会議員をはじめとする沖縄保守の現状認識はもちろん「苦渋の決断」の実相を語る機会と言葉が一挙にかき消されたかのような状況に陥ったようだ。

=メモ=

たまき・ゆういちろう 「沖縄の歴史を取り戻そう」――常にこう訴える玉城有一朗氏は、昭和52年沖縄県那覇市生まれの歴史学者であり政治学者。琉球大学法文学部政治学科を卒業後、同大学大学院に進み、日本政治を中心とする歴史学および国際政治学を専攻。平成22年に博士号を取得、翌年には県内地方銀行に就職した。平成25年に現在の研究所に勤務、沖縄の歴史を研究、特に「琉球処分」の政治的な解釈に疑問をもち研究に取り組む。「琉球処分の間違った解釈が今日の沖縄の人の心に引き継がれている」との見地から「琉球処分」の正しい解釈を広めようと努めている。