■那覇市立中央図書館の言論封殺に、断乎抗議する! (抗議文例はこちらで) 人気blogランキングへ

人気blogランキングへ  クリックお願いします

クリックお願いします

■カンパ協力のお願い■

琉球新報の言論封殺に戦いを挑んでいる上原正稔さんの訴訟へのカンパ協力は支援団体の三善会へお願いしております。

------------------------------------------

ゆうちょ銀行からの振込の場合

【金融機関】ゆうちょ銀行

【口座番号】記号:17010 口座番号:10347971

【名 義】サンゼンカイ.

------------------------------------------

ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合

【金融機関】ゆうちょ銀行

【店 名】七〇八(読み:ナナゼロハチ)

【店 番】708

【口座番号】普通:1034797

【名 義】サンゼンカイ

琉球新報の言論封殺に戦いを挑んでいる上原正稔さんの訴訟へのカンパ協力は支援団体の三善会へお願いしております。

------------------------------------------

ゆうちょ銀行からの振込の場合

【金融機関】ゆうちょ銀行

【口座番号】記号:17010 口座番号:10347971

【名 義】サンゼンカイ.

------------------------------------------

ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合

【金融機関】ゆうちょ銀行

【店 名】七〇八(読み:ナナゼロハチ)

【店 番】708

【口座番号】普通:1034797

【名 義】サンゼンカイ

沖縄2紙が異論を認めぬ全体主義の牙城であることは再三述べたが、時々新聞としての体面を保つアリバイのため、読者欄などに異論を掲載する場合がある。

今朝の沖縄タイムスオピニオン面に掲載の「式典参加し、主張を」と題する展開「論壇」がその典型だ。

投稿者の上原盛毅(74歳)さんは投稿が掲載されるための心得に手馴れたお方のようで、文中、「沖縄で猛烈な反発が起こっている」と報道されている「4・28主権の日」式典参加に異論を唱え、その根拠として「現在も直面する深刻な基地問題」などを明確に発表するチャンスだと言うのだ。 そして「県民の大反対にもかかわらず、オスプレイの強行配備」「普天間基地の辺野古移設を強引に押し進めようとする政府のやり方に怒り爆発寸前」などと沖縄タイムスの喜ぶような表現で、油断をさせ「それとこれ(式典参加拒否)とはべつである」と沖縄タイムスに詰め寄っている。

ここまで読んで、この投稿者も所詮掲載されたいがため「同じ穴の狢」と即断し、読むのを止めようと思った。 ところが何気なく結びの引用文に目が行って、先入観を捨てて一気に最後まで読み通した。

掲載されるためと思われる長い前置きは省略し、途中からではあるが、稿者の上原さんの言わんとする本論の部分を引用するとこうなる。

「(沖縄側と国民一般の共通認識の微妙なズレについて)今回でいえば、日本の悲願であった主権回復の講和条約締結を「屈辱の日」と言われたら多くの日本国民は驚愕するかもしれない。

さらに、日本の戦後の繁栄は沖縄を切り捨て、米国に差し出し築かれたものだと言われたら困惑を通り越して反発する恐れもある。 事実としては沖縄が米国の統治下に置かれたのは日本の意向と関係なく、米国が決定したものである。 沖縄戦において司令官を含めて死者1万3千人の犠牲者を出した米国は沖縄を占領統治下に置くことに譲歩の意図はなかった。 それを日本政府が沖縄を犠牲にして独立を達成したというのは言い過ぎであり、さらに「屈辱の日」と非難している限り、お互いに理解されず、不幸である。

52年4月29日の沖縄タイムス社説「歴史の峠に立ちて」は次の書き出しで始まる。

「講和条約が発効し国際社会へ復帰した祖国日本の慶事を我々琉球住民は無量の感慨をこめて祝したい。 それにしても取り残された嘆息が深く、あがいたところでどうにもならぬ諦めが胸を締め付ける。 しかし、感傷にばかり浸ってばかりもおれぬ厳しい境地におかれた我々琉球住民だ。 祖国日本の独立を契機として、我々も心機一転住民総立ち上がりの誓いを固めなくてはならぬ。」(那覇市、74歳)

さらに、日本の戦後の繁栄は沖縄を切り捨て、米国に差し出し築かれたものだと言われたら困惑を通り越して反発する恐れもある。 事実としては沖縄が米国の統治下に置かれたのは日本の意向と関係なく、米国が決定したものである。 沖縄戦において司令官を含めて死者1万3千人の犠牲者を出した米国は沖縄を占領統治下に置くことに譲歩の意図はなかった。 それを日本政府が沖縄を犠牲にして独立を達成したというのは言い過ぎであり、さらに「屈辱の日」と非難している限り、お互いに理解されず、不幸である。

52年4月29日の沖縄タイムス社説「歴史の峠に立ちて」は次の書き出しで始まる。

「講和条約が発効し国際社会へ復帰した祖国日本の慶事を我々琉球住民は無量の感慨をこめて祝したい。 それにしても取り残された嘆息が深く、あがいたところでどうにもならぬ諦めが胸を締め付ける。 しかし、感傷にばかり浸ってばかりもおれぬ厳しい境地におかれた我々琉球住民だ。 祖国日本の独立を契機として、我々も心機一転住民総立ち上がりの誓いを固めなくてはならぬ。」(那覇市、74歳)

☆

もとより筆者は投稿者の上原さんがどのような立場の人物かは承知していない。 だが、連日「4・28屈辱の日」で読者を扇動している沖縄タイムスの1952年4月29日の社説が、講和条約発効を、「国際社会へ復帰した祖国に本の慶事を我々琉球住民は無量の感慨をこめて祝したい」とある文言を掲載させた同氏の投稿技術の力量には脱帽せざるを得ない。

52年当時のブーメラン社説が掲載されたのは、沖縄タイムス担当者のチェックミスなのか、それとも連日「屈辱の日」を扇動する自紙の発狂報道に嫌気がさした担当者の「内部告発」の意図なのか。

筆者には知る術はない。

実を言うとと講和発効日戦後の沖縄2紙の論調を検証するため当時の新聞コピーを入手したが、文字起こしが面倒なので保留し、機会を見て紹介しようと思ってい矢に、上原盛毅さんに先を越され残念、というのが本音である。

>事実としては沖縄が米国の統治下に置かれたのは日本の意向と関係なく、米国が決定したものである。 沖縄戦において司令官を含めて死者1万3千人の犠牲者を出した米国は沖縄を占領統治下に置くことに譲歩の意図はなかった

これが厳然たる歴史の事実である。

前にも書いたが、当時世界一の軍事力・経済力のもとに日本を占領統治していた戦勝国の米国に対し、戦火で焼け野原になった「無条件降伏」で敗戦国の日本が米国の沖縄統治に反論できる要素は無きに等しいものであった。

日本は条約に明記されている「沖縄を信託統治するという提案」を、米国が出たらこれを拒否することは出来なかった。

歴史にイフはないというが、仮に米国が沖縄を信託統治に提案し、実際に信託統治にしていたら72年の祖国復帰が実現したかも疑わしいし、最悪の場合はグアムやプエルトリコのような米国の自治領になっていた可能性さえある。

米国が喉から手が出るほど欲しかった沖縄を信託統治にしなかった理由は、「潜在主権のまま長期リース」という当時としては誰も思いつかなかった秘策を考えた昭和天皇の「天皇メッセージ」を米国が重要視していたからと考える。

【おまけ】

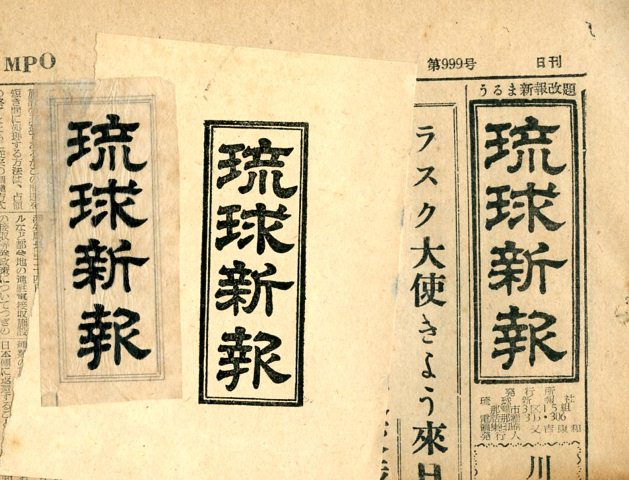

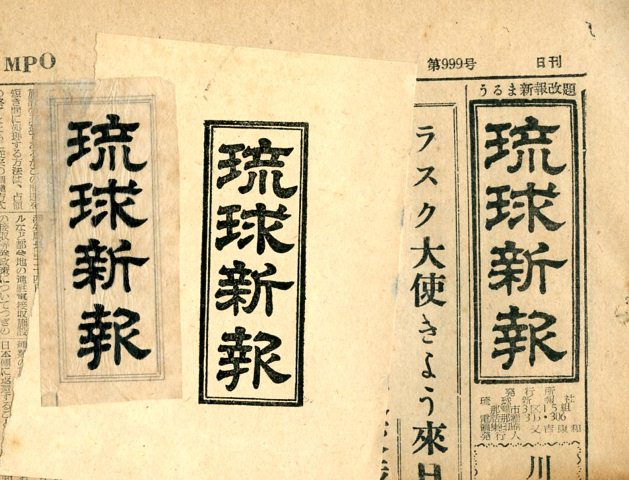

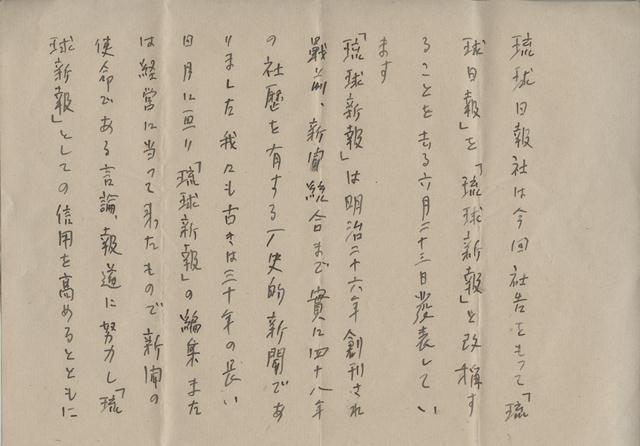

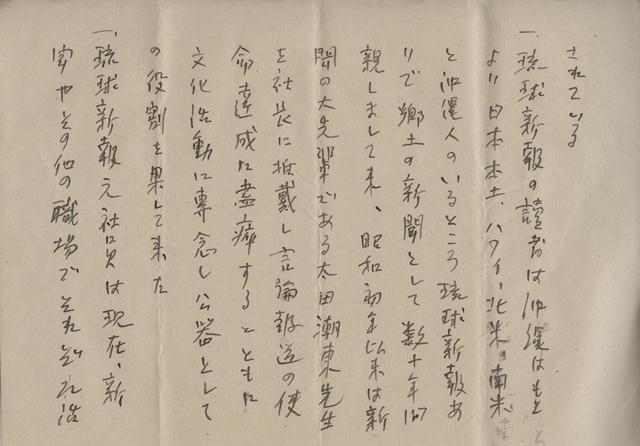

最近、琉球新報は「明治26年創立の琉球新報」と同じ新聞社であるような宣伝をし「明治期に創立の歴史ある琉球新報」といった印象操作をし始めている。

だがこれは全くの大嘘であり現在の琉球新報と明治期に創立の琉球新報は全く別組織である。

ちなみに琉球新報による社の沿革はこうなっている。

| 明治26年 | (1893) | 9月15日 | 沖縄最初の新聞「琉球新報」が創刊。尚順(しょう・じゅん)が社長、太田朝敷(おおた・ちょうふ)が編集担当。紙面はタテ35.6cm、ヨコ28.5cmで4ページ建て、隔日刊。社屋は那覇西村123番地。 |

| 明治36年 | (1903) | 12月20日 | 琉球新報10年記念会と新築落成式(南陽館)。 |

| 明治39年 | (1906) | 4月1日 | 日刊となる。 |

| 明治末期 | 渡久地政瑚(とぐち・せいこ)が社長となる。 | ||

| 大正3年 | (1914) | 4月25日 | 紙齢5000号を数える。 |

| 大正6年 | (1917) | 9月 | 創刊25周年記念行事として、マラソン競争、自転車遠乗り競争などを行う。 |

| 大正7年 | (1918) | 11月 | 渡久地政瑚社長が死去。嵩原安佐(たけはら・あんさ)が社長に就任。 |

| 昭和4年 | (1929) | 5月 | 太田朝敷が社長に就任。 |

| 昭和12年 | (1937) | 7月 | 那覇市松山町1-3(西武門)の新社屋に移転。 |

| 昭和13年 | (1938) | 11月25日 | 太田朝敷社長が死去。平尾喜一(ひらお・きいち)が社長に就任。 |

| 昭和15年 | (1940) | 1月 | 又吉康和(またよし・こうわ)が社長に、平尾喜一が理事長に就任。株式会社としての組織を固める。 |

| 12月20日 | 政府指導により「琉球新報」は沖縄朝日新聞、沖縄日報と統合、新たに「沖縄新報」を設立。沖縄戦中も発行を続ける。 | ||

| 昭和20年 | (1945) | 5月25日 | 首里城陥落とともに終刊。 |

| 7月26日 | 「ウルマ新報」(のち「うるま新報」と社名変更)が発刊さる。社長に島清(しま・きよし)が就任。 | ||

| 昭和21年 | (1946) | 9月 | 社長に瀬長亀次郎(せなが・かめじろう)が就任。 |

| 昭和24年 | (1949) | 8月17日 | 社長に池宮城秀意(いけみやぐすく・しゅうい)が就任。 |

| 昭和26年 | (1951) | 8月24日 | 社長に又吉康和が就任。 |

| 9月10日 | サンフランシスコ平和条約締結を機に社名を「琉球新報」に改める。 | ||

| 昭和28年 | (1953) | 1月1日 | 共同通信社とニュース提供で契約。 |

| 9月22日 | 又吉康和社長が死去。親泊政博(おやどまり・せいはく)が社長に就任(11月17日)。 | ||

| 昭和29年 | (1954) | 2月24日 | 那覇市美栄橋区御成橋通りに新社屋が落成、移転。 |

| 3月1日 | 同日付から夕刊も2ページ発行。 | ||

| 昭和36年 | (1961) | 2月16日 | 日本新聞協会に入会。 |

| 昭和38年 | (1963) | 4月10日 | 親泊政博社長が死去。池宮城秀意が後任社長に(5月11日)。 |

| 昭和40年 | (1965) | 1月 | 那覇市下泉町2-8に地上4階、地下1階の新社屋が落成、移転。 |

| 昭和41年 | (1966) | 4月1日 | 琉球新報社の提唱で「ノグチゲラ」を県鳥に選定。 |

| 12月20日 | 琉球政府と共催で県木選定運動を提唱「リュウキュウマツ」を県木に選定。 | ||

| 昭和44年 | (1969) | 5月 | 春闘がこじれ5月20日から6月3日まで新聞発行を停止。 |

| 昭和46年 | (1971) | 6月23日 | 社屋を6階建てに増築(総面積7,129,99平方メートル)。 |

| 昭和47年 | (1972) | 6月1日 | 共同通信社に会員社として正式に加盟。 |

| 昭和49年 | (1974) | 12月25日 | 池宮城秀意社長が会長に、長嶺彦昌(ながみね・ひこしょう)副社長が代表取締役社長に就任。 |

>昭和26年 (1951) 8月24日 社長に又吉康和が就任。

9月10日 サンフランシスコ平和条約締結を機に社名を「琉球新報」に改める。

戦後創立した「うるま新報」が51年の講和条約締結を機に現在の琉球新報に改名したことはよく知られているが、全く別組織である琉球新報への改名の経緯について知る者は少ない。

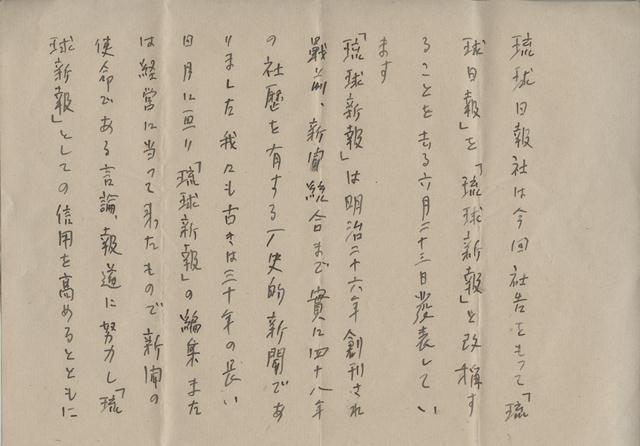

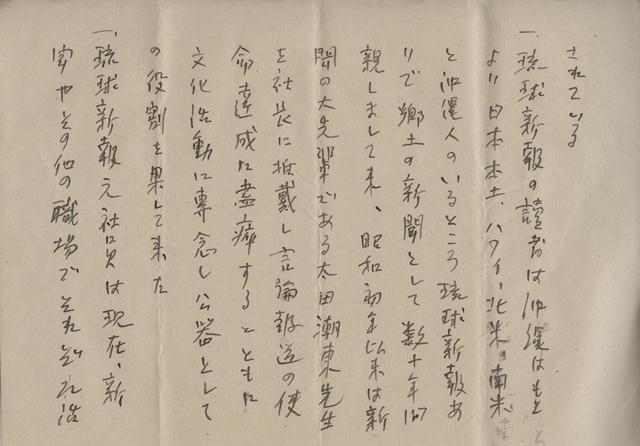

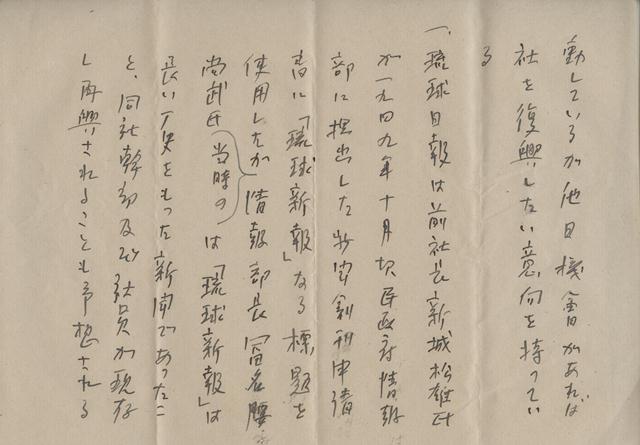

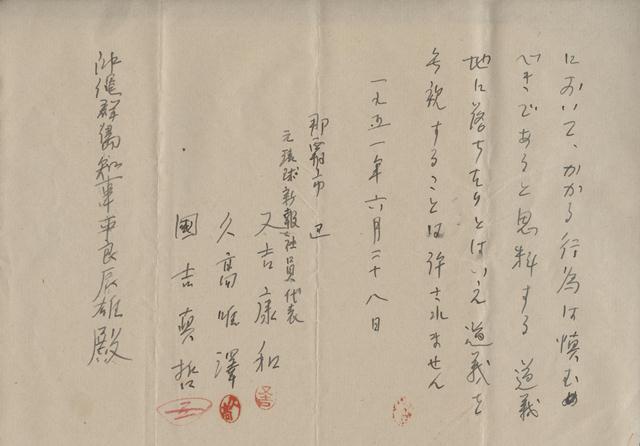

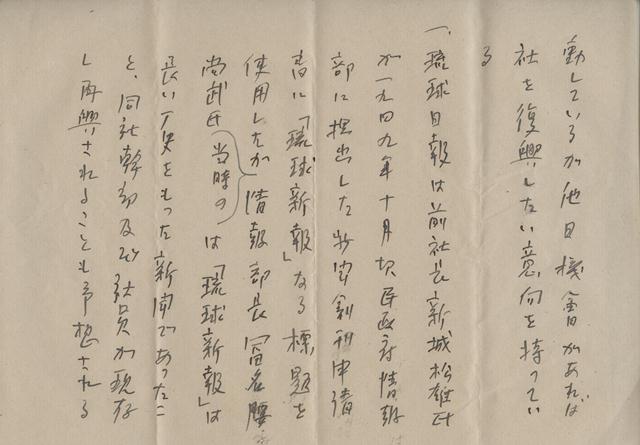

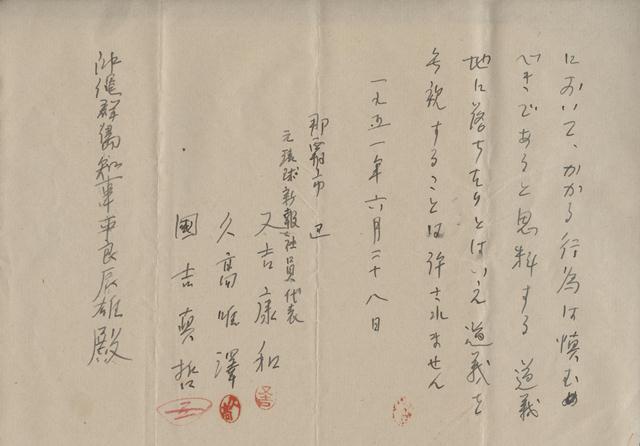

明治期創立の琉球新報の幹部や社員が現存し将来琉球新報再刊の意図を有しているのに伝統ある琉球新報の社名を勝手に使用するのは、「道義地に落ちたりと言え道義を無視することは出来ません」として「元琉球新報代表」が連名で当時の沖縄群島知事の平良辰雄に社名の使用を慎むように陳情書を出している。

それがこれだ。

04/28: 1951年9月8日 対日平和条約・日米安全保障条約調印→1952.4.28発効

『うるま新報』は講和会議の締結を機に9月10日『琉球新報』と改題した。

□1951年6月26日『うるま新報』國吉眞哲「声・新聞名改題について」□琉球日報社は6月23日付の同紙紙上に社移転の社告を掲載しその中に「琉球日報」を「琉球新報」に改めて新発足すると述べ6月25日付のうるま新報、沖縄タイムス、沖縄新聞に掲載し同様「琉球新報」として新しく発足する旨述べている。琉球日報が何故「琉球新報」に改題するかの理由については何も述べていないのでその企図は不明である。

(略)

又吉康和、平尾喜一の両氏を始め当時の社員が20数名健在で新聞または他の職場に活動しているが何れも元「琉球新報社員」ということが経歴の重要部をなしまた社会信用の中心にもなっている。又吉康和先生その他旧社員に関係のない琉球日報が「琉球新報」を称することは快いものではない。新聞人の信頼に訴えて琉球日報社長及び同人に再考をお願いしたいと思う。(那覇市三原三区)

□1951年6月26日『うるま新報』國吉眞哲「声・新聞名改題について」□琉球日報社は6月23日付の同紙紙上に社移転の社告を掲載しその中に「琉球日報」を「琉球新報」に改めて新発足すると述べ6月25日付のうるま新報、沖縄タイムス、沖縄新聞に掲載し同様「琉球新報」として新しく発足する旨述べている。琉球日報が何故「琉球新報」に改題するかの理由については何も述べていないのでその企図は不明である。

(略)

又吉康和、平尾喜一の両氏を始め当時の社員が20数名健在で新聞または他の職場に活動しているが何れも元「琉球新報社員」ということが経歴の重要部をなしまた社会信用の中心にもなっている。又吉康和先生その他旧社員に関係のない琉球日報が「琉球新報」を称することは快いものではない。新聞人の信頼に訴えて琉球日報社長及び同人に再考をお願いしたいと思う。(那覇市三原三区)

この陳情書の通りだとすれば、琉球新報は明治創立の琉球新報の名称を、現在の琉球新報が無断で盗み取ったことになるが・・・。

「かみつくⅡ」

目下全県の主要書店で好評発売中です。

お急ぎの方、沖縄県外の方は

ネットから御注文をお願いします。

ezaki0222@ybb.ne.jp

※↑↑こちらまで住所氏名と電話番号を御連絡いただければ、受注当日か翌日までに発送いたします

<送金方法等詳細はここ>

沖縄のの出版界に衝撃!

沖縄の出版界が出版拒否した問題の書!

「沖縄に内なる民主主義はあるか」も沖縄教販での売り上げ順位が上昇してきています。

『沖縄に内なる民主主義はあるか』定価:1735円(税・送料込み)

著者:又吉康隆

季刊誌「かみつく」創刊号紹介HP

価格 1420円(税・送料込み)

(1260円(税込み)+送料160円=1420円)

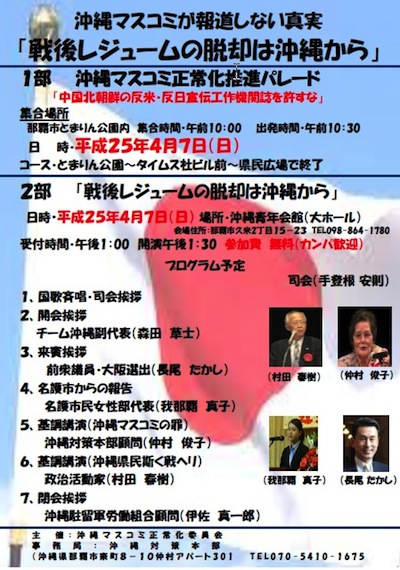

パレードのお知らせ