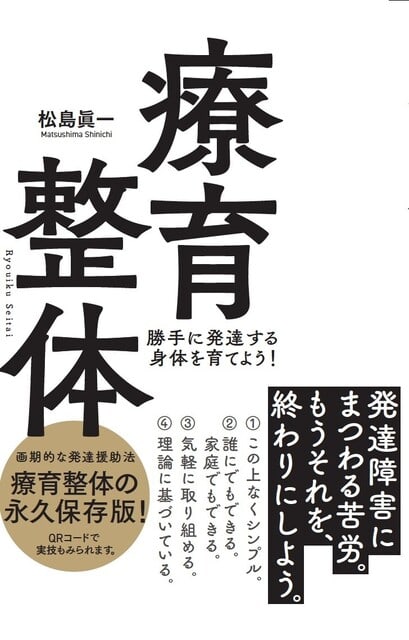

さて、『療育整体 勝手に発達する身体を育てよう!』の直販おまけとして薄い本を作成しております。責了して現在印刷中。

ちなみに『療育整体』本体も責了して現在印刷中です。

「薄い本」の第一ページ目はこんな感じなのですが

本当に、感覚統合から療育整体まで、よく身体アプローチもこれだけ発達したな、と思うのです。

そして一つのキーワードが「応用力」だと思ったので

2月18日に応用力養成講座2023を創立27周年記念に行うこととしたわけです。

思うに最初、ASDの人たちの「身体がつらい」ことに気づいた私は、まずこれを世の中に知らせようと赤本こと『自閉っ子、こういう風にできてます!』を出しました。

それを読んで感覚統合の人たちがやってきました。

感覚統合の人たちの発達援助における役目は何だったでしょうか?

それは、今思うと

「本人たちも不思議で仕方なかった一般の人々との体感の偏移」について、説明する言葉を持っていたことです。

そして当時から、細々とですが、「感覚統合」というものが療育や教育の場で活用されていることがわかりました。

それまで「うちの子(自分)はなんだか身体の使い方がへんてこだ」と思っていた人たちに説明が与えられたわけです。

でも感覚統合の実際のセラピーの恩恵に浴することのできる人は少なかったです。

資源がないし。

その資源はほぼ子ども向けに限られていたし。

そして「資源がない、資源がない」と訴えるのもギョーカイ側の戦略で、それに花風社もまんまと利用されていたわけです。

が、一方で私は当時でも、感覚統合が役に立つ、と信じていました。

なぜかというと、一般の人々の応用力を高く見積もっていたからです。実際よりかなり高く。

まさか国に日付を決められないとマスクを外せない国民だとは、このコロナ禍になるまで知らなかったのです。

自分はそうじゃないし、周りの人もそうじゃなかったからです。

だから感覚統合の本を出したら、大人には資源(具体的に言えば感覚統合のセッション)は与えられなくても、みんなそこから勝手に自分の身体に必要なアプローチを引き出して活用してくれると思っていました。

大人には療育センターの利用はできなくても、ジムがあるし、公園があるし、河川敷があるし、自宅があるし、場所も自分でできる身体アプローチはいくらでもあるからです。

週末川沿いを走ると、身体を動かしている人がたくさんいます。

身体の使い方に難がある人たちに感覚統合の理論をしてもらえば、その一人になるためのヒントになると思ったのです。

ところがどうしても「先生に指導されなければ始められない」人が多いジャパンでした。

そういう人のために民間のセラピストが仕事していたりもしました。

でもとにかく、感覚統合のころは「先生依存」「場所依存」だったのです。

感覚統合で自分の(わが子の)偏移はわかった。でも指導されないと始められない。なのにリソースがない! と。

リソースがない、と連呼させて自分たちの領域を広げるのがギョーカイの作戦で、うまいこと花風社を利用してやったりだったわけですが、実際にリソースがないと始められないと洗脳された人も多かった。

ところが

花風社の身体アプローチは発展し、その「制度への依存度」をどんどん減らしていきました。

実効性を考えると、制度への依存度は減らさざるを得なかったのです。

月に二回のセッションを待つより、自分でできた方がいいに決まっていますので。

=====

大原則

制度への依存度が減れば実効性は高まる。

=====

でも

だからこそ皆さんの応用力が大事になります。

3月13日にならないとマスクを外せない人には不利な展開です(本当に外したくない人は別)。

「個人の判断」ができない人には不利な展開です。

依存度が減ったからこそ「個人の判断」ができる人、しかも「予測を当てられる人」が有利になるわけで

やはり応用力は大事なのです。

ところがどうやら、本当に応用力を養われないジャパン、というか

応用力がなくても生きてこられるほどゆるい国だったと言えます。

だから経済は30年停滞し

コロナ禍からの脱出も世界から一年遅れたわけですが。

こうやって感覚統合から療育整体に至るまで

身体アプローチは発達しました。

療育整体以降どうなるか

松島さんも新刊の中で言及されていますし

大久保悠さん@てらっこ塾や私も

それぞれ発信していく2023年以降になるでしょうね。

『療育整体』の新刊受付

Amazonでも始まりました。

ちなみに『療育整体』本体も責了して現在印刷中です。

「薄い本」の第一ページ目はこんな感じなのですが

本当に、感覚統合から療育整体まで、よく身体アプローチもこれだけ発達したな、と思うのです。

そして一つのキーワードが「応用力」だと思ったので

2月18日に応用力養成講座2023を創立27周年記念に行うこととしたわけです。

思うに最初、ASDの人たちの「身体がつらい」ことに気づいた私は、まずこれを世の中に知らせようと赤本こと『自閉っ子、こういう風にできてます!』を出しました。

それを読んで感覚統合の人たちがやってきました。

感覚統合の人たちの発達援助における役目は何だったでしょうか?

それは、今思うと

「本人たちも不思議で仕方なかった一般の人々との体感の偏移」について、説明する言葉を持っていたことです。

そして当時から、細々とですが、「感覚統合」というものが療育や教育の場で活用されていることがわかりました。

それまで「うちの子(自分)はなんだか身体の使い方がへんてこだ」と思っていた人たちに説明が与えられたわけです。

でも感覚統合の実際のセラピーの恩恵に浴することのできる人は少なかったです。

資源がないし。

その資源はほぼ子ども向けに限られていたし。

そして「資源がない、資源がない」と訴えるのもギョーカイ側の戦略で、それに花風社もまんまと利用されていたわけです。

が、一方で私は当時でも、感覚統合が役に立つ、と信じていました。

なぜかというと、一般の人々の応用力を高く見積もっていたからです。実際よりかなり高く。

まさか国に日付を決められないとマスクを外せない国民だとは、このコロナ禍になるまで知らなかったのです。

自分はそうじゃないし、周りの人もそうじゃなかったからです。

だから感覚統合の本を出したら、大人には資源(具体的に言えば感覚統合のセッション)は与えられなくても、みんなそこから勝手に自分の身体に必要なアプローチを引き出して活用してくれると思っていました。

大人には療育センターの利用はできなくても、ジムがあるし、公園があるし、河川敷があるし、自宅があるし、場所も自分でできる身体アプローチはいくらでもあるからです。

週末川沿いを走ると、身体を動かしている人がたくさんいます。

身体の使い方に難がある人たちに感覚統合の理論をしてもらえば、その一人になるためのヒントになると思ったのです。

ところがどうしても「先生に指導されなければ始められない」人が多いジャパンでした。

そういう人のために民間のセラピストが仕事していたりもしました。

でもとにかく、感覚統合のころは「先生依存」「場所依存」だったのです。

感覚統合で自分の(わが子の)偏移はわかった。でも指導されないと始められない。なのにリソースがない! と。

リソースがない、と連呼させて自分たちの領域を広げるのがギョーカイの作戦で、うまいこと花風社を利用してやったりだったわけですが、実際にリソースがないと始められないと洗脳された人も多かった。

ところが

花風社の身体アプローチは発展し、その「制度への依存度」をどんどん減らしていきました。

実効性を考えると、制度への依存度は減らさざるを得なかったのです。

月に二回のセッションを待つより、自分でできた方がいいに決まっていますので。

=====

大原則

制度への依存度が減れば実効性は高まる。

=====

でも

だからこそ皆さんの応用力が大事になります。

3月13日にならないとマスクを外せない人には不利な展開です(本当に外したくない人は別)。

「個人の判断」ができない人には不利な展開です。

依存度が減ったからこそ「個人の判断」ができる人、しかも「予測を当てられる人」が有利になるわけで

やはり応用力は大事なのです。

ところがどうやら、本当に応用力を養われないジャパン、というか

応用力がなくても生きてこられるほどゆるい国だったと言えます。

だから経済は30年停滞し

コロナ禍からの脱出も世界から一年遅れたわけですが。

こうやって感覚統合から療育整体に至るまで

身体アプローチは発達しました。

療育整体以降どうなるか

松島さんも新刊の中で言及されていますし

大久保悠さん@てらっこ塾や私も

それぞれ発信していく2023年以降になるでしょうね。

『療育整体』の新刊受付

Amazonでも始まりました。