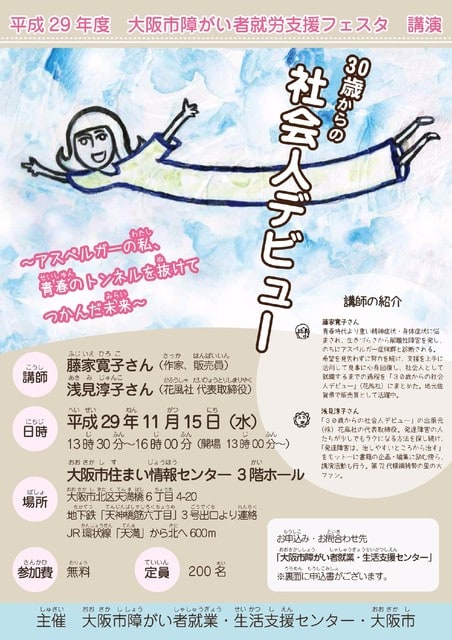

12月3日の鹿児島講演、最初に主催者様が企画された意図は、ふだん接している不安で頭がいっぱいのお母さんたちに希望を持ってほしいということで

そのためには現在の藤家さんを見てもらうのが一番、だということでした。

要するに主役は藤家さんで私は前座のはずだったのですけど

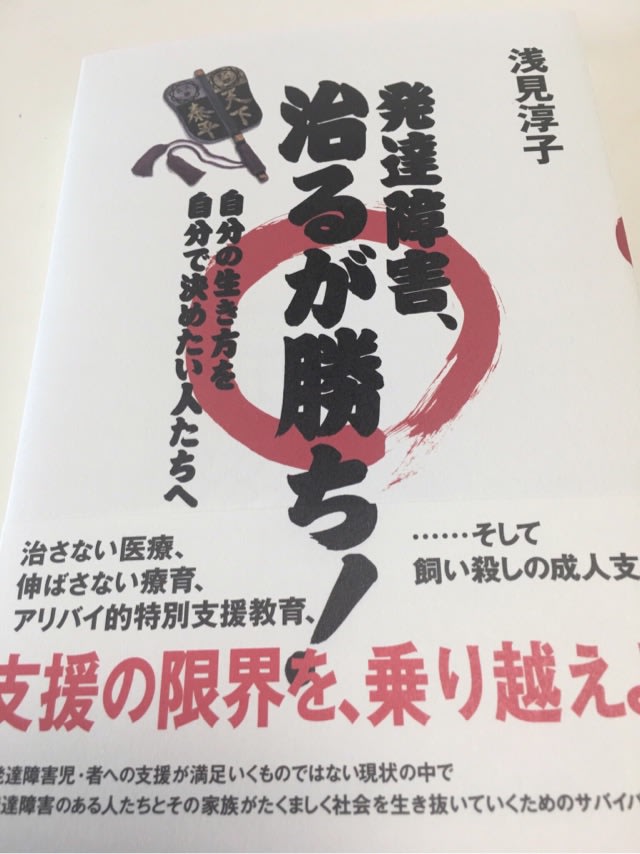

折しも新刊で出たばかり。ポスターに「発達障害、治るが勝ち!」がどーんと貼ってありましたので、二本立てにしていただきました。

こちらからごらんください。

藤家さんが最近この話(過去のつらかったころから現在に至るまで)を語るのは珍しいと思います。

レジュメです。

=====

「自閉っ子的明るい未来の切り拓き方」

1 幼少期の身体感覚

・生まれてくる力の弱い子

・パジャマでおじゃま

・能力の凸凹

・年ごとの発育状況

・身体が無くなるとは

・姿勢

・困ること

・ヘタレな自分

2 学校時代

・一番の悩み

・サボりの嘘つき

・精神的症状

・内科的症状

・恥ずかしい思い

・大学進学という希望

・現実

・大学中退

・それから

3 働けるようになるまでの道のり

・学校時代にできること

・将来の夢と田舎の現実

・学校に通う意義

・限界とそれに立ち向かう強さ

・通信制大学

・卒業後

・やり遂げること

4 身体のためにできること

・芋本活用

・気持ちいいという感覚

5 私、治っている!

・治っているとは?

・個人的見解

=====

実は先日、画伯のおうちにデザイナーさんともどもお呼ばれしまして、画伯と奥様の美味しい手料理をいただきました。

そのとき「他の誰かになりたかった」以来藤家さんと直接は顔を合わせていないデザイナーさんに最近藤家さんがちょくちょく横浜のセミナーにやってくるという話をしたら、「え? ひとりで旅ができるのですか?」とか驚いていました。

当時しか知らなかったらそう思っても仕方ない。

そのあとも本は作ってるから、就職したこととかは知っているんですけど、あの藤家さんが一人で飛行機に乗って・・・とかはやはり実感がわかないみたいです。

昔を知っている人はそうなんです。

そこからどういう道筋を経てここまで来たのか。

ご本人の口からライブで聞きたい方はぜひお申込みください。

そのためには現在の藤家さんを見てもらうのが一番、だということでした。

要するに主役は藤家さんで私は前座のはずだったのですけど

折しも新刊で出たばかり。ポスターに「発達障害、治るが勝ち!」がどーんと貼ってありましたので、二本立てにしていただきました。

こちらからごらんください。

藤家さんが最近この話(過去のつらかったころから現在に至るまで)を語るのは珍しいと思います。

レジュメです。

=====

「自閉っ子的明るい未来の切り拓き方」

1 幼少期の身体感覚

・生まれてくる力の弱い子

・パジャマでおじゃま

・能力の凸凹

・年ごとの発育状況

・身体が無くなるとは

・姿勢

・困ること

・ヘタレな自分

2 学校時代

・一番の悩み

・サボりの嘘つき

・精神的症状

・内科的症状

・恥ずかしい思い

・大学進学という希望

・現実

・大学中退

・それから

3 働けるようになるまでの道のり

・学校時代にできること

・将来の夢と田舎の現実

・学校に通う意義

・限界とそれに立ち向かう強さ

・通信制大学

・卒業後

・やり遂げること

4 身体のためにできること

・芋本活用

・気持ちいいという感覚

5 私、治っている!

・治っているとは?

・個人的見解

=====

実は先日、画伯のおうちにデザイナーさんともどもお呼ばれしまして、画伯と奥様の美味しい手料理をいただきました。

そのとき「他の誰かになりたかった」以来藤家さんと直接は顔を合わせていないデザイナーさんに最近藤家さんがちょくちょく横浜のセミナーにやってくるという話をしたら、「え? ひとりで旅ができるのですか?」とか驚いていました。

当時しか知らなかったらそう思っても仕方ない。

そのあとも本は作ってるから、就職したこととかは知っているんですけど、あの藤家さんが一人で飛行機に乗って・・・とかはやはり実感がわかないみたいです。

昔を知っている人はそうなんです。

そこからどういう道筋を経てここまで来たのか。

ご本人の口からライブで聞きたい方はぜひお申込みください。