今朝起きたら、ああきっと鹿児島への旅は楽しくなるんだろう、と思いました。

身体が知っている感じ。

これから楽しいことがあるのを。

そういえば

なんだか不思議だけどわかる、っていうカンみたいなものの鋭さが

一見接点のない南雲さんと私の共有しているものの一つだなあ。

不思議なもんです。

字の読めない南雲さんと、字しか読めない(絵本とか漫画とかフローチャートとか読めない)私が

どっちも読めるものがあるんですよね。

これはやはり、何かが決定的に読めないことの補充として授かった能力なのかもしれません。

気がついている人もいるかもしれませんが

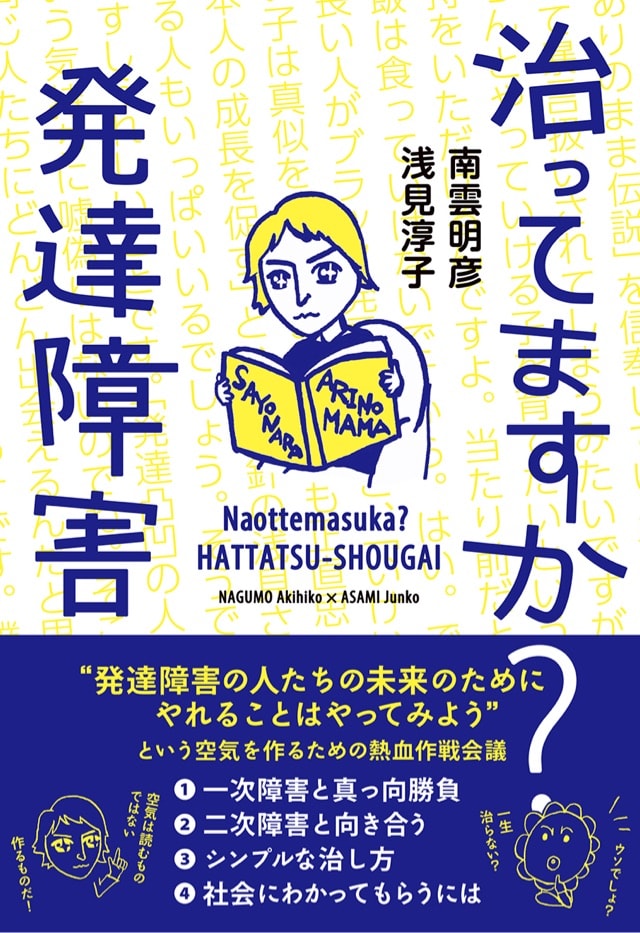

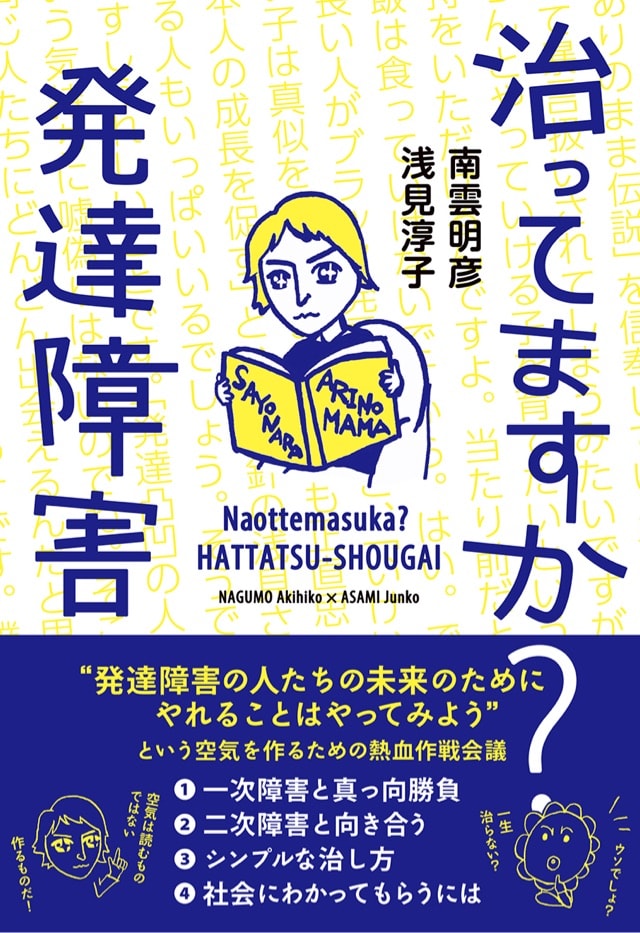

「発達障害は治りますか?」を出版して五年。

私はせっせとあの本が出した宿題に答えてきました。

「細かでアナログなアセスメント」については

「活かそう! 発達障害脳」を作り

「資質の開花」については

「脳みそラクラクセラピー」と「10年目の自閉っ子、こういう風にできてます!」を作り

「好奇心・自発性に基づいた技法」については

「もっと笑顔が見たいから」と「伸ばそう! コミュニケーション力」を作り

「身体のコンディションをよくすると脳がラクになる」と伝えるために

「自閉っ子の心身をラクにしよう!」と「芋づる式に治そう!」を作ってきました。

昨日、大地(芋本二冊持ってる)がこう言ってたけど

本当に実は、全部つながっているんです。

大地は「修行は楽しいし実るよ」と発信して多くの人を勇気づけてくれてきたし。

私は五年前、医療側に問いかけました。

「発達障害は治りますか?」

五年経ってそれを障害を持って生まれた本人に問いかけています。

「治ってますか? 発達障害」

そういう流れです。

その問いかけを、共有してくれてる人が増えてるようでうれしい。

そして「治ってますか? 発達障害」を読んだ神田橋先生のコメントは

「肉薄してきたね」でした。

そうかも、と思いました。

五年前にさかんに先生がおっしゃってたことを思い出しました。

発達障害が治らないと、誰がトクをするでしょう?

治らないでトクをするのは、少なくとも本人ではない。

南雲さんはそう教えてくれているような気がします。

今朝のニコマムさんからの感想ついーと。

やっぱり汗かくよねこの本(笑)。

それぞれにギョーカイトラウマがある。

私のトラウマは偽アスペルガー宣言的なギョーカイ人の卑怯な振る舞いだったけど

「一生治りません」

「頑張らせてはいけません」

「二次障害ガー」

に親としての本能を傷つけられて苦しんできた人もいる。

ていうかとても多い。

そうか。今思いついたけど。

私もギョーカイトラウマとぶつかり稽古してくればいい。

それが癒しの近道かもしれない。

それに私の資質は

「危機に瀕すると強行突破!」なんだから。

「10年目の自閉っ子、こういう風にできてます!」の巻末に

それぞれの資質に適した危機の突破の仕方を載せておいたわ、そういえば。

いってきます!

追伸

鹿児島には行かないけど先日の記事を見て「あの扉のむこうへ」を買ってくださったクドヲ。さんのツイートを貼らせていただきます。

そう、隠れた名作なのよ。

自閉の子どもの内面を小説で語ってくれているという。

鹿児島行く人も行かない人も、よかったら読んでみてくださいね。

身体が知っている感じ。

これから楽しいことがあるのを。

そういえば

なんだか不思議だけどわかる、っていうカンみたいなものの鋭さが

一見接点のない南雲さんと私の共有しているものの一つだなあ。

不思議なもんです。

字の読めない南雲さんと、字しか読めない(絵本とか漫画とかフローチャートとか読めない)私が

どっちも読めるものがあるんですよね。

これはやはり、何かが決定的に読めないことの補充として授かった能力なのかもしれません。

気がついている人もいるかもしれませんが

「発達障害は治りますか?」を出版して五年。

私はせっせとあの本が出した宿題に答えてきました。

「細かでアナログなアセスメント」については

「活かそう! 発達障害脳」を作り

「資質の開花」については

「脳みそラクラクセラピー」と「10年目の自閉っ子、こういう風にできてます!」を作り

「好奇心・自発性に基づいた技法」については

「もっと笑顔が見たいから」と「伸ばそう! コミュニケーション力」を作り

「身体のコンディションをよくすると脳がラクになる」と伝えるために

「自閉っ子の心身をラクにしよう!」と「芋づる式に治そう!」を作ってきました。

昨日、大地(芋本二冊持ってる)がこう言ってたけど

本当に実は、全部つながっているんです。

大地は「修行は楽しいし実るよ」と発信して多くの人を勇気づけてくれてきたし。

私は五年前、医療側に問いかけました。

「発達障害は治りますか?」

五年経ってそれを障害を持って生まれた本人に問いかけています。

「治ってますか? 発達障害」

そういう流れです。

その問いかけを、共有してくれてる人が増えてるようでうれしい。

そして「治ってますか? 発達障害」を読んだ神田橋先生のコメントは

「肉薄してきたね」でした。

そうかも、と思いました。

五年前にさかんに先生がおっしゃってたことを思い出しました。

発達障害が治らないと、誰がトクをするでしょう?

治らないでトクをするのは、少なくとも本人ではない。

南雲さんはそう教えてくれているような気がします。

今朝のニコマムさんからの感想ついーと。

やっぱり汗かくよねこの本(笑)。

それぞれにギョーカイトラウマがある。

私のトラウマは偽アスペルガー宣言的なギョーカイ人の卑怯な振る舞いだったけど

「一生治りません」

「頑張らせてはいけません」

「二次障害ガー」

に親としての本能を傷つけられて苦しんできた人もいる。

ていうかとても多い。

そうか。今思いついたけど。

私もギョーカイトラウマとぶつかり稽古してくればいい。

それが癒しの近道かもしれない。

それに私の資質は

「危機に瀕すると強行突破!」なんだから。

「10年目の自閉っ子、こういう風にできてます!」の巻末に

それぞれの資質に適した危機の突破の仕方を載せておいたわ、そういえば。

いってきます!

追伸

鹿児島には行かないけど先日の記事を見て「あの扉のむこうへ」を買ってくださったクドヲ。さんのツイートを貼らせていただきます。

そう、隠れた名作なのよ。

自閉の子どもの内面を小説で語ってくれているという。

鹿児島行く人も行かない人も、よかったら読んでみてくださいね。