今朝、朝一でいただいたこのコメントに涙です。

=====

Unknown (ここあ)

2019-02-26 06:49:22

NWEURO購入します。栗本さんの講習会に参加して、そこで花風社さんの本を知り何冊か購入しましたが、今回娘の成長にさらに繋がるのではないかと楽しみにしていました。『知的障害は治りますか?』も是非発売していただきたいと思います。娘は12歳の軽度知的障害です。『ゆっくりでいいじゃないですか。』『できることを増やしていきましょう。』と診断した医者や療育者に言われ、小学校入学前も『分からない授業を45分間受けていたら可哀想でしょう。支援学級なら娘さんに合わせて学習を進めますよ。』と言われました。初めての国語の授業だけはみんなと一緒に受けました。その時に読んだ文章を娘は今も覚えています。支援学級では塗り絵、ビーズ通し、畑作業。。。娘にあった学習はこんなことなのか。。。『無理をさせている。』『意味がない。』と思われていたでしょうが、平仮名を教え、カタカナを教え、足し算を教え。。全て私がやりました。やりたくなくて泣いたり、できなくて泣く娘と私もな泣きながら教えました。『先生書けるようになりましたよ。』『先生できるようになりましたよ。』と言い続け、だんだん学年の学習をとにかくやってもらえるようになりました。私は小学校で支援員をしていますが、大抵情緒の子供たちは知的に遅れがないので学習を進めたり、気分が乗らなければ放置していますが、知的の子供たちは素直ですし、コツコツ学習を積み重ねることができます。なのに知的だからと生活単元や自立活動という時間があり、国語と算数できているはずがアイロンビーズをしたり、畑仕事をしたり、外で遊んだりしています。情緒の子供たちには放課後学習の補習みたいなことをしているのに知的の子供たちにはありません。支援学級の中でも差別があるんです。浅見さんのような方がいてくださって本当に嬉しく思います。『もっと娘の好きなことだけをして過ごしたらよかったのかな。。』と葛藤することもありましたが、このブログに出会って、本に出会って『間違ってなかったんだ。』と本当に思えました。沢山の保護者が福祉や医者や支援者の言葉を信じています。『周りの力を借りて生きていけばいいのよ。』確かにそうかもしてません。でも、できることを増やす、体を整えることは本人が生きやすくなります。できることをしないままでいるのはとても残念です。知的の子供たちの親の方が成長を諦めている方が多いと思います。どうか子供たちにの未来の為にも『知的障害は治りますか?』の発売をよろしくお願いします。

=====

「ゆっくりでいいじゃないですか」って言われたって、本当はうちの子はもっとできることを知っている。同じ支援級でも、情緒の子たちには補習の機会が与えられている。支援員というお仕事を通じてその現実も見ている。そしてその現実の中で、少しでも機会を与えてあげたいと親子で頑張ってきた。

私が応援したいのはこういうご家族です。

じゃあ医療者や療育者どうなのよ、っていう話ですが

結局彼らにとっては流れ作業なんですよね。

彼らはね、病院や施設の中で待っている。そしてそこに藁にもすがりたい気持ちで子どもの手を引いて出かけていく親がいる。施設での面談や診察。親子にとっては必死でつかんだチャンス。けれども迎え撃つ支援者や医療者にとっては日常のルーティンに過ぎない。昨日も同じような親子は来たし、明日も来るんです。そして一年後も十年後も来る。そうしたらなるべく仕組んだルーティンに乗るように「ゆっくりでいいじゃないですか」と説得するんですな。

この温度差。

ルーティンで他人の子を捌いてベルトコンベヤーに乗っけている支援者とかけがえのない我が子をどうにかしたい保護者の温度差。

これが私は悲しいんですね。

そしてね

このちょこベビーさんのブログを読んで

ほんと、私が親の会とかと接触していた十年前となんら変わっていないんだな~と思います。

ちょっと背景を説明しておくとちょこベビーさんは現在中一の男子の母で、お兄ちゃんは元自閉っ子でひどい感覚過敏やこだわりやなんか全部治っちゃって今普通の中学生しています。もちろん同じ頃に親の会とかで接触があってその後ギョーカイめんどりコースに乗った人はグレーから黒くなっているんだけど、ちょこベビーさんちのお兄ちゃんは治っちゃった。

そしてお母さんが必死に花風社の本を読んで勉強していたころおなかにいた妹ちゃんにも診断がついたんだけど、一年経って「あれ? 本当に診断出たの?」っていうくらいの状況が今ここ。お兄ちゃんは栗本さんなしで治したけど妹ちゃんのときには栗本さんの知見も藤川先生の本もあるから鬼に金棒なわけですね。でも一応なんとかセンターでやっている研修に行ったわけだ。物見遊山で。

そしてちょこベビーさんは十年も、いや何十年も毎日流れ作業で悩める親子を捌いている先生なる人に「治っちゃった!」と意気揚々と報告し石化させてきたようですが、なんで石化するかとうと、彼らにとって「治った」というのが禁止ワードだから。それだけですな。

で、なんでそれが禁止ワードかというと、それは彼らの方面での掟に抵触するからですな。彼らの世界ではその言葉を使ってはいけない。

でもそれは彼らの世界の都合なんですよ。

だから彼らに「治りますか?」ってきくと「改善するけど治りません」とか言うわけ。その言葉が親に与える負のインパクトなんか、彼らの脳みそに入る余地はない。とっさに感じるのはそこで「治ります」とか「治っている人もいます」と言ったときの彼ら自身に降りかかってくる村八分のリスク。そんだけ。

そして私が「治りますよ」と言うときの「治る」っていうのはねえ、まあこれまで10000回くらい唱えていますが

診断が下されたとき、とっさに思ったでしょ。「治るのかな?」って。

そのときには元の状態に戻るわけではないから治るとは言えないとかごちゃごちゃした理屈は頭に浮かばなかったと思う。

まずとっさに浮かぶのは「治るのか?」という単純な日本語ではないでしょうかね。

ところがそれには「治りません」と言われる。

それはギョーカイ人の保身から発せられているだけなんです。

だから真に受けなくていいんですよ。

治るか治らないかなんて本当に考えて言ってるわけじゃないんだから。

それに対して私が「治る」っていうのは、

診断の瞬間皆さんの脳裏に浮かんだ「治るのか?」の方です。

保身とかへったくれとかない普通の日本語として使っているんですよ。

親なのに専門家の都合に引っ張られて専門家の言葉遣いを踏襲している人たちもいるけどね。

BAKAみたいです。

これもしょっちゅう書いてますけど

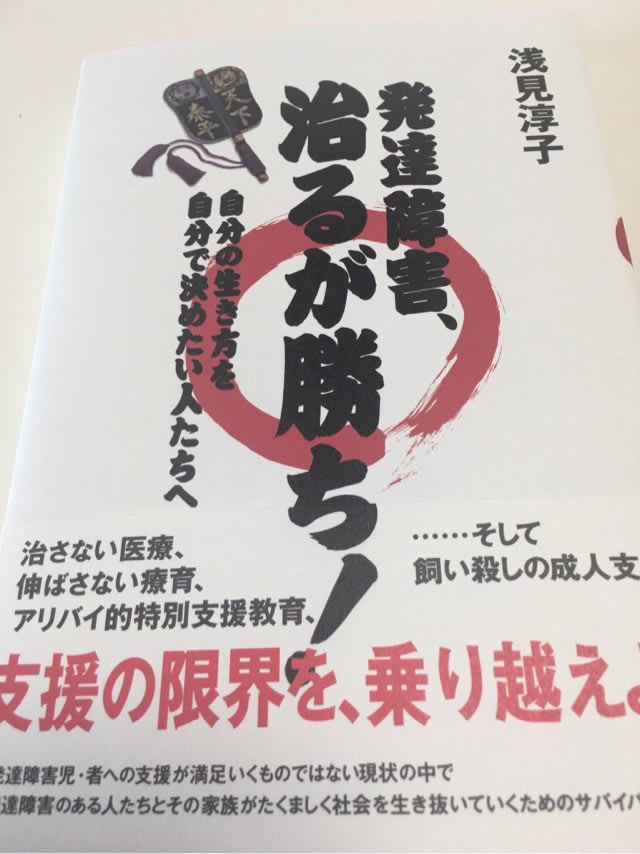

なぜ私がぜーったいに「治る」という言葉を引っ込めないか、理由は四つあって四つとも『発達障害、治るが勝ち!』に書いてありますからね。

花風社クラスタは敵を知るために杉様本読んでるんだから、検証精神をそれほど威張るのならアンチも治るが勝ちくらい読めよ。

=====

Unknown (ここあ)

2019-02-26 06:49:22

NWEURO購入します。栗本さんの講習会に参加して、そこで花風社さんの本を知り何冊か購入しましたが、今回娘の成長にさらに繋がるのではないかと楽しみにしていました。『知的障害は治りますか?』も是非発売していただきたいと思います。娘は12歳の軽度知的障害です。『ゆっくりでいいじゃないですか。』『できることを増やしていきましょう。』と診断した医者や療育者に言われ、小学校入学前も『分からない授業を45分間受けていたら可哀想でしょう。支援学級なら娘さんに合わせて学習を進めますよ。』と言われました。初めての国語の授業だけはみんなと一緒に受けました。その時に読んだ文章を娘は今も覚えています。支援学級では塗り絵、ビーズ通し、畑作業。。。娘にあった学習はこんなことなのか。。。『無理をさせている。』『意味がない。』と思われていたでしょうが、平仮名を教え、カタカナを教え、足し算を教え。。全て私がやりました。やりたくなくて泣いたり、できなくて泣く娘と私もな泣きながら教えました。『先生書けるようになりましたよ。』『先生できるようになりましたよ。』と言い続け、だんだん学年の学習をとにかくやってもらえるようになりました。私は小学校で支援員をしていますが、大抵情緒の子供たちは知的に遅れがないので学習を進めたり、気分が乗らなければ放置していますが、知的の子供たちは素直ですし、コツコツ学習を積み重ねることができます。なのに知的だからと生活単元や自立活動という時間があり、国語と算数できているはずがアイロンビーズをしたり、畑仕事をしたり、外で遊んだりしています。情緒の子供たちには放課後学習の補習みたいなことをしているのに知的の子供たちにはありません。支援学級の中でも差別があるんです。浅見さんのような方がいてくださって本当に嬉しく思います。『もっと娘の好きなことだけをして過ごしたらよかったのかな。。』と葛藤することもありましたが、このブログに出会って、本に出会って『間違ってなかったんだ。』と本当に思えました。沢山の保護者が福祉や医者や支援者の言葉を信じています。『周りの力を借りて生きていけばいいのよ。』確かにそうかもしてません。でも、できることを増やす、体を整えることは本人が生きやすくなります。できることをしないままでいるのはとても残念です。知的の子供たちの親の方が成長を諦めている方が多いと思います。どうか子供たちにの未来の為にも『知的障害は治りますか?』の発売をよろしくお願いします。

=====

「ゆっくりでいいじゃないですか」って言われたって、本当はうちの子はもっとできることを知っている。同じ支援級でも、情緒の子たちには補習の機会が与えられている。支援員というお仕事を通じてその現実も見ている。そしてその現実の中で、少しでも機会を与えてあげたいと親子で頑張ってきた。

私が応援したいのはこういうご家族です。

じゃあ医療者や療育者どうなのよ、っていう話ですが

結局彼らにとっては流れ作業なんですよね。

彼らはね、病院や施設の中で待っている。そしてそこに藁にもすがりたい気持ちで子どもの手を引いて出かけていく親がいる。施設での面談や診察。親子にとっては必死でつかんだチャンス。けれども迎え撃つ支援者や医療者にとっては日常のルーティンに過ぎない。昨日も同じような親子は来たし、明日も来るんです。そして一年後も十年後も来る。そうしたらなるべく仕組んだルーティンに乗るように「ゆっくりでいいじゃないですか」と説得するんですな。

この温度差。

ルーティンで他人の子を捌いてベルトコンベヤーに乗っけている支援者とかけがえのない我が子をどうにかしたい保護者の温度差。

これが私は悲しいんですね。

そしてね

このちょこベビーさんのブログを読んで

ほんと、私が親の会とかと接触していた十年前となんら変わっていないんだな~と思います。

ちょっと背景を説明しておくとちょこベビーさんは現在中一の男子の母で、お兄ちゃんは元自閉っ子でひどい感覚過敏やこだわりやなんか全部治っちゃって今普通の中学生しています。もちろん同じ頃に親の会とかで接触があってその後ギョーカイめんどりコースに乗った人はグレーから黒くなっているんだけど、ちょこベビーさんちのお兄ちゃんは治っちゃった。

そしてお母さんが必死に花風社の本を読んで勉強していたころおなかにいた妹ちゃんにも診断がついたんだけど、一年経って「あれ? 本当に診断出たの?」っていうくらいの状況が今ここ。お兄ちゃんは栗本さんなしで治したけど妹ちゃんのときには栗本さんの知見も藤川先生の本もあるから鬼に金棒なわけですね。でも一応なんとかセンターでやっている研修に行ったわけだ。物見遊山で。

そしてちょこベビーさんは十年も、いや何十年も毎日流れ作業で悩める親子を捌いている先生なる人に「治っちゃった!」と意気揚々と報告し石化させてきたようですが、なんで石化するかとうと、彼らにとって「治った」というのが禁止ワードだから。それだけですな。

で、なんでそれが禁止ワードかというと、それは彼らの方面での掟に抵触するからですな。彼らの世界ではその言葉を使ってはいけない。

でもそれは彼らの世界の都合なんですよ。

だから彼らに「治りますか?」ってきくと「改善するけど治りません」とか言うわけ。その言葉が親に与える負のインパクトなんか、彼らの脳みそに入る余地はない。とっさに感じるのはそこで「治ります」とか「治っている人もいます」と言ったときの彼ら自身に降りかかってくる村八分のリスク。そんだけ。

そして私が「治りますよ」と言うときの「治る」っていうのはねえ、まあこれまで10000回くらい唱えていますが

診断が下されたとき、とっさに思ったでしょ。「治るのかな?」って。

そのときには元の状態に戻るわけではないから治るとは言えないとかごちゃごちゃした理屈は頭に浮かばなかったと思う。

まずとっさに浮かぶのは「治るのか?」という単純な日本語ではないでしょうかね。

ところがそれには「治りません」と言われる。

それはギョーカイ人の保身から発せられているだけなんです。

だから真に受けなくていいんですよ。

治るか治らないかなんて本当に考えて言ってるわけじゃないんだから。

それに対して私が「治る」っていうのは、

診断の瞬間皆さんの脳裏に浮かんだ「治るのか?」の方です。

保身とかへったくれとかない普通の日本語として使っているんですよ。

親なのに専門家の都合に引っ張られて専門家の言葉遣いを踏襲している人たちもいるけどね。

BAKAみたいです。

これもしょっちゅう書いてますけど

なぜ私がぜーったいに「治る」という言葉を引っ込めないか、理由は四つあって四つとも『発達障害、治るが勝ち!』に書いてありますからね。

花風社クラスタは敵を知るために杉様本読んでるんだから、検証精神をそれほど威張るのならアンチも治るが勝ちくらい読めよ。

就労支援センターでは訓練内容以前に人間扱いされず(どうもそこの職員の一部は発達障害者は目の前で何を言っても理解できない理解できても口に出せない人間だと思っていたようです。大手のひとつであるウェルビーですらこんな場所・・・)

病院に至っては素直に良い子に服薬し続けた結果一生モノの障害まで負ってしまいました。今でも無職で家にいても何かと不自由な思いをしています。

向こうの都合でこちらの人生の一部が台無しになる悲しさや向こうの都合で意見を抑え込まれたり自尊心を削られたり都合のいい展開にされる悔しさは、子供の頃いじめられただとか仕事がうまくいかなかったとかいうことの何百倍ものトラウマになります。

支援を受ければ受けるほどトラウマや悲しい思い出が増え自分の生き方を選べなくなるって本当になんなんでしょうね。

悲しいことですが、自閉っ子や自閉っ子の家族はまだまだ「支援者側は私たちを地獄に突き落としても痛くも痒くもない」ということを常に頭に入れておく必要があるのかもしれません。