そういえば、新しい読者が増えた=若い世代が増えた ので

(たとえば今30歳の読者は花風社ができたとき7歳でしたよね)

キャラバン世代ならそれなりに知っていた「浅見の前職」とか「ニキさんと浅見の出会い」とかも知らない人が増えたっていうことですよね。

それを講演では手短に説明しました。

今回これは結構重要な情報なんです。でも何しろ盛りだくさんの講演だからあっさりと説明。

私は翻訳系出版社で編集の仕事をし、それから著作権エージェントになりました。この会社では翻訳者のエージェントもやっていました。海外から売り込みのある著作物のシノプシスを大量に作る任務もありましたので、翻訳家の卵の皆様とも仕事をし、結構な翻訳者のデビューに力を貸しました。

花風社を作ってからは最初、翻訳出版物のプロデュースや編集協力をしていました。自分も十数冊訳書を出しました。それと翻訳者養成講座をやって、翻訳者を育てては出版社に売り込んだりしていました。その講座にやってきたのがニキさんです。

だからニキさんと私は、著者と編集者である前には訳者とその師匠だったのです。今はニキさん、私のことを「浅見さん」と呼びますが、以前は「先生」でした。そういう使い分けがニキさんにはできるくらいの社会性は若い頃からあったのです。

ニキさんに限らず、私がなんらかのかたちでかかわった翻訳者の人たちは、出版不況、なかでも翻訳物のプレゼンスが下がった中でもそれなりに仕事をしているようです。

私は翻訳出版界でも革命を起こそうとしていました。それはどういうことかというと、最初から日本語で書いたように読みやすい訳でなければいずれ読者は国内物に採られるだろうという危機感をギョーカイ(あっちの)に訴えていました。今になってみると、ミステリなんかは、割とそうなっちゃったんじゃないでしょうかね。読みにくい翻訳でも海外ミステリがそれなりの地位を得ていたのは国内作家が育っていなかったからです。今、海外ミステリとか読んでいる人どれくらいいるんだろ。当時は海外ミステリの方が人気あったんですよ。

でもそれとは方針の違う翻訳家の大先生たちもいました。たとえば、パラグラフは崩さない。英語で1パラグラフでも日本語では二つに分けた方がよくても崩さない。なぜかというと「パラグラフを原文にそろえておかないと編集者がチェックするときわかりにくいから」とかいうのです。

こういうこという大先生が私はきらいでした。なぜならこういう大先生は編集者のために仕事をしているみたいだからです。

本は誰のために出すのでしょう?

編集者のために出すのではないのです。

本は読者のために出すのです。だったら編集者のチェックしやすさより読者の読みやすさを優先させろよ、というのが私の方針でした。

で、まあ今度凡医訳を見たわけですが、それで気づいたのは

・パラグラフ変えない

・同じ単語には同じ訳 例えばinterventionには「介入」

・品詞変えない

・大学受験英語みたいな「訳しあげ」の多用

で、基本的に「読者のために訳す」というより「上に立つえらい先生たちに怒られないように訳した」んだなあとわかったということでした。

google翻訳さんもわりと大学受験英語みたいな感じで出版翻訳を手がける人間の翻訳家には及ばない感じですが、少なくとも助動詞は知っているので、凡医訳よりはあてにできそうです。

そして

杉様本とかの存在が教えてくれるのは「アンチョコで済ます先生も多いのかも」っていうことです。

そしてその杉様本で知的障害を担当した若い(たぶん)先生は、秀才みたいです。

DSMの当該箇所をよくまとめていらっしゃるところもあります。

たとえばなぜ知的障害が起きるかの原因論。

割とちゃんとまとめていらっしゃる。

そしてそこを読むだけで「生まれつきとは限らない」っていうことは明らかなんですが。

それでも言うんでしょ? 凡医たちは。「生まれつきで治りません」って。

そうじゃない、っていうことは杉様本だけでもわかりますよ。

だから凡医を問い詰める会のメンバーたちが凡医を問い詰めるとき、この杉様本はなかなか役に立ちますよ。

知的障害の原因のとこみてください。生まれつきとは限っていませんよ。

そして秀才らしくまとめの上手な先生が、予後に関してだけは大きくDSMを外している。

面白い現象だな~と思うのですが、私は翻訳出版を濃く知り、アカデミックな世界を薄く知っていて、しかもギョーカイのていたらくを二十年みてきた立場から説明ができました。ので会場の皆様には説明しましたね。

あとね、これはテクニカルな話なので興味ない方はここまででいいんですが

=====き====り====と====り====線=====

日本語と英語では品詞変えないと無理、というのは出版翻訳では常識です。

ときには形容詞+名詞が1センテンスになることもあれば動詞が形容詞になることもあります。

英語のネイティブが自然に読んでいるように日本語のネイティブに自然に読んでもらいたかったら品詞は変えるのが当たり前。構造の違う言語なんですから。

でもその結果大胆な訳になってアタマの固い誰かに叱られるのを怖がる人は絶対こういうことやりません。

限局性学習症ってなんのことかわかりますかみなさん。

学習障害です。

Specific Learning Disorder

は「限局性学習症」なのです(日本精神神経なんとか学会定訳)。

限局性はglobalの反対語です。

つまりglobalにlearning disabilitiesがあるのが知的障害で、specificなのが学習障害です。そして訳語がつねに同じ限局性。

不自由でしょう。

でもこうしないといけないんだろうな~。

訳す先生たちも不自由だけどその被害を被るのは読者なんですよね~。

まーちさんのおうちでは12年前からnutritional interventionとしてのホエイプロテインを知っていました。NYで習ったのです。

そしてなんとか学会の定訳によるとinterventionは「介入」一択ですから、「栄養介入」になります。でも「栄養療法」というのが一般的な普通に流通している日本語ですね。

そしてこよりさんちでは親子で笹舟を川に流して遊んでいるうちにお子さんの弱視は治りました。

これをもしこよりさんがライセンスビジネス化し、笹舟を一個一万円で売って、「こより印の入った笹舟じゃないと川に流してはいけません」とか「正しい笹舟の流し方ライセンスを更新するために一年に一回参勤交代してくださいね」とか言い始めたらそれは「笹舟療法」になるのかもしれない。そしてこよりさんは笹舟長者として笹舟御殿を建てるかもしれません。

でもそういうことはやらない。

猫本を読んで「あ、これいい!」と思ったらまねをすればいいんです(近くに手ごろな川があれば)。

こよりさんちでやったのはお母さんがお子さんの目の弱さに気づいて行ったinterventionだけど介入も療法も療育も訳語としてはふさわしくないですね。「働きかけ」というのが浅見訳です。

そういう風にね、他人に本当に伝えたいのなら、一単語一訳みたいなことはしないんですよ。

読む方には配慮がなくて「仲間内やえらい先生に叩かれないこと」を主眼に置いた小作人システムの訳は読む方が大変です。

そう、小作人システム。医療や福祉の小作人システムが「治る」を阻んでいるのです。

続く(たぶん

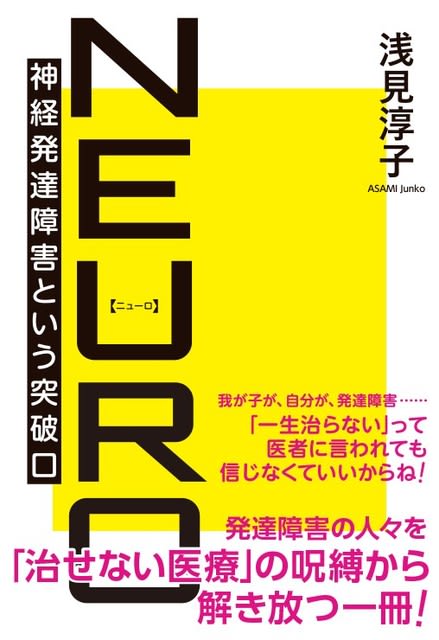

新刊「NEURO 神経発達障害という突破口」

花風社HPはこちら。

Amazonはこちらです。

(たとえば今30歳の読者は花風社ができたとき7歳でしたよね)

キャラバン世代ならそれなりに知っていた「浅見の前職」とか「ニキさんと浅見の出会い」とかも知らない人が増えたっていうことですよね。

それを講演では手短に説明しました。

今回これは結構重要な情報なんです。でも何しろ盛りだくさんの講演だからあっさりと説明。

私は翻訳系出版社で編集の仕事をし、それから著作権エージェントになりました。この会社では翻訳者のエージェントもやっていました。海外から売り込みのある著作物のシノプシスを大量に作る任務もありましたので、翻訳家の卵の皆様とも仕事をし、結構な翻訳者のデビューに力を貸しました。

花風社を作ってからは最初、翻訳出版物のプロデュースや編集協力をしていました。自分も十数冊訳書を出しました。それと翻訳者養成講座をやって、翻訳者を育てては出版社に売り込んだりしていました。その講座にやってきたのがニキさんです。

だからニキさんと私は、著者と編集者である前には訳者とその師匠だったのです。今はニキさん、私のことを「浅見さん」と呼びますが、以前は「先生」でした。そういう使い分けがニキさんにはできるくらいの社会性は若い頃からあったのです。

ニキさんに限らず、私がなんらかのかたちでかかわった翻訳者の人たちは、出版不況、なかでも翻訳物のプレゼンスが下がった中でもそれなりに仕事をしているようです。

私は翻訳出版界でも革命を起こそうとしていました。それはどういうことかというと、最初から日本語で書いたように読みやすい訳でなければいずれ読者は国内物に採られるだろうという危機感をギョーカイ(あっちの)に訴えていました。今になってみると、ミステリなんかは、割とそうなっちゃったんじゃないでしょうかね。読みにくい翻訳でも海外ミステリがそれなりの地位を得ていたのは国内作家が育っていなかったからです。今、海外ミステリとか読んでいる人どれくらいいるんだろ。当時は海外ミステリの方が人気あったんですよ。

でもそれとは方針の違う翻訳家の大先生たちもいました。たとえば、パラグラフは崩さない。英語で1パラグラフでも日本語では二つに分けた方がよくても崩さない。なぜかというと「パラグラフを原文にそろえておかないと編集者がチェックするときわかりにくいから」とかいうのです。

こういうこという大先生が私はきらいでした。なぜならこういう大先生は編集者のために仕事をしているみたいだからです。

本は誰のために出すのでしょう?

編集者のために出すのではないのです。

本は読者のために出すのです。だったら編集者のチェックしやすさより読者の読みやすさを優先させろよ、というのが私の方針でした。

で、まあ今度凡医訳を見たわけですが、それで気づいたのは

・パラグラフ変えない

・同じ単語には同じ訳 例えばinterventionには「介入」

・品詞変えない

・大学受験英語みたいな「訳しあげ」の多用

で、基本的に「読者のために訳す」というより「上に立つえらい先生たちに怒られないように訳した」んだなあとわかったということでした。

google翻訳さんもわりと大学受験英語みたいな感じで出版翻訳を手がける人間の翻訳家には及ばない感じですが、少なくとも助動詞は知っているので、凡医訳よりはあてにできそうです。

そして

杉様本とかの存在が教えてくれるのは「アンチョコで済ます先生も多いのかも」っていうことです。

そしてその杉様本で知的障害を担当した若い(たぶん)先生は、秀才みたいです。

DSMの当該箇所をよくまとめていらっしゃるところもあります。

たとえばなぜ知的障害が起きるかの原因論。

割とちゃんとまとめていらっしゃる。

そしてそこを読むだけで「生まれつきとは限らない」っていうことは明らかなんですが。

それでも言うんでしょ? 凡医たちは。「生まれつきで治りません」って。

そうじゃない、っていうことは杉様本だけでもわかりますよ。

だから凡医を問い詰める会のメンバーたちが凡医を問い詰めるとき、この杉様本はなかなか役に立ちますよ。

知的障害の原因のとこみてください。生まれつきとは限っていませんよ。

そして秀才らしくまとめの上手な先生が、予後に関してだけは大きくDSMを外している。

面白い現象だな~と思うのですが、私は翻訳出版を濃く知り、アカデミックな世界を薄く知っていて、しかもギョーカイのていたらくを二十年みてきた立場から説明ができました。ので会場の皆様には説明しましたね。

あとね、これはテクニカルな話なので興味ない方はここまででいいんですが

=====き====り====と====り====線=====

日本語と英語では品詞変えないと無理、というのは出版翻訳では常識です。

ときには形容詞+名詞が1センテンスになることもあれば動詞が形容詞になることもあります。

英語のネイティブが自然に読んでいるように日本語のネイティブに自然に読んでもらいたかったら品詞は変えるのが当たり前。構造の違う言語なんですから。

でもその結果大胆な訳になってアタマの固い誰かに叱られるのを怖がる人は絶対こういうことやりません。

限局性学習症ってなんのことかわかりますかみなさん。

学習障害です。

Specific Learning Disorder

は「限局性学習症」なのです(日本精神神経なんとか学会定訳)。

限局性はglobalの反対語です。

つまりglobalにlearning disabilitiesがあるのが知的障害で、specificなのが学習障害です。そして訳語がつねに同じ限局性。

不自由でしょう。

でもこうしないといけないんだろうな~。

訳す先生たちも不自由だけどその被害を被るのは読者なんですよね~。

まーちさんのおうちでは12年前からnutritional interventionとしてのホエイプロテインを知っていました。NYで習ったのです。

そしてなんとか学会の定訳によるとinterventionは「介入」一択ですから、「栄養介入」になります。でも「栄養療法」というのが一般的な普通に流通している日本語ですね。

そしてこよりさんちでは親子で笹舟を川に流して遊んでいるうちにお子さんの弱視は治りました。

これをもしこよりさんがライセンスビジネス化し、笹舟を一個一万円で売って、「こより印の入った笹舟じゃないと川に流してはいけません」とか「正しい笹舟の流し方ライセンスを更新するために一年に一回参勤交代してくださいね」とか言い始めたらそれは「笹舟療法」になるのかもしれない。そしてこよりさんは笹舟長者として笹舟御殿を建てるかもしれません。

でもそういうことはやらない。

猫本を読んで「あ、これいい!」と思ったらまねをすればいいんです(近くに手ごろな川があれば)。

こよりさんちでやったのはお母さんがお子さんの目の弱さに気づいて行ったinterventionだけど介入も療法も療育も訳語としてはふさわしくないですね。「働きかけ」というのが浅見訳です。

そういう風にね、他人に本当に伝えたいのなら、一単語一訳みたいなことはしないんですよ。

読む方には配慮がなくて「仲間内やえらい先生に叩かれないこと」を主眼に置いた小作人システムの訳は読む方が大変です。

そう、小作人システム。医療や福祉の小作人システムが「治る」を阻んでいるのです。

続く(たぶん

新刊「NEURO 神経発達障害という突破口」

花風社HPはこちら。

Amazonはこちらです。

「翻訳した文章に、訳した人の今までの経験や体験等が全部出ます。」

これは、高校の時通っていた塾の英語の先生(神田外語学院で教えていた)に言われたことです。

小作人システムの中の人のレベルが、と言われても仕方ないでしょう。