『明仁さん美智子さん、皇族やめませんか』は、皇族ととても親しくお付き合いし、幾度も天皇・皇后に助力した気骨ある宮内庁記者(33年間勤務)の板垣恭介さんによる著作です。

ここに書かれている内容は、いまの象徴天皇制と明治維新政府がつくった近代天皇制についての優れた考察で、日本人みなの必読書と思いますが、この書で提案されている「皇族やめませんか」がいよいよ半分現実のものとなります。

この機会にぜひ、本書を読まれることをお勧めします。

武田康弘

『明仁さん美智子さん、皇族やめませんか』は、皇族ととても親しくお付き合いし、幾度も天皇・皇后に助力した気骨ある宮内庁記者(33年間勤務)の板垣恭介さんによる著作です。

ここに書かれている内容は、いまの象徴天皇制と明治維新政府がつくった近代天皇制についての優れた考察で、日本人みなの必読書と思いますが、この書で提案されている「皇族やめませんか」がいよいよ半分現実のものとなります。

この機会にぜひ、本書を読まれることをお勧めします。

武田康弘

2016年12月11日 撮影・武田。

「コジ・ファン・トゥッテ」終了後。

東京芸術劇場で。

このところ、CDで、ジョナサン・ノットの指揮するマーラーの9番(バンベルク交響楽団)とブルックナー8番(東京交響楽団)を繰り返し聴いてきましたが、

ノットの指揮は、余裕感があり、実に多面的・多色で、今までいない指揮者だな、と改めて強く感じています。各場面が万華鏡のように色とりどりで、感情の変化に富み聴き飽きません。クラシック音楽に新しい世界を拓きますが、それは、変わった演奏で人を驚かさせるのではなく、本質的に新しく素敵なのです。

昔の名演、一つの曲を一色で統一し、求心的に聴衆を引きずり込んでいくというのとは全く異なり、それぞれの場面が、それぞれの音が、そして全体の色模様が楽しく美しいのです。エロースの音楽です。今月92才で亡くなったジョルジュ・プレートルのように色気がたっぷりですが、ずっと現代的で知的です。

ノットは、たいへん頭がよく分析力が強いのですが、それが表に出ず、抒情的な優しさと明るさが全体を支配します。昨年、6回聴いたライブ(東京交響楽団)も、すべて嬉しくなる演奏ばかりで、なんとも気持ちがよいのです。健康で、美しい。

パワフルでダイナミックですが、丁寧で優しく、人間愛に満ちていて、威圧感が皆無で、民主的で、親しみがあり、心が温かくなります。悲しい曲や場面にも愛があり、救いがあります。

求心的な宗教性や主義ではなく、多様で明るい人間性豊かな世界です。これは21世紀の音楽で、とても明晰、みなを幸せをにします。、何度でも聴きたいと思わせる演奏です。

次は、マーラーの交響曲全曲セット(バンベルク交響楽団)を購入しよう。

それにしても、ノットの指揮でこの先7年間もさまざまなライブが聴けるのは、なんという幸せ!! 今年もまた東京交響楽団との演奏会、とても楽しみです。

武田康弘

追加(FBのコメント欄に載せたもの)

最初は歌手志望で、ピアノ奏者であり、器楽(フルート)奏者でもあるノットは、

個々の音楽場面の内側から音楽を見、知り、

そして、

頭脳明晰な指揮者として全体を俯瞰する。

個々の音の美しさ・よさの追求と、中身=イデー、いわゆる精神性の追求を同時に行えるので、

健康で、流れのよい展開が、快感(頭と身体の双方の)を呼びます。

https://www.facebook.com/shiminmedia/videos/1271336626246100/

ぜひ、ごらんください!!

山本太郎は、国民の代弁者=真の国会議員です。

ゆえに、参議院議事録から削除しようと自民党が画策しています。

由々しき事態です。

武田康弘 元参議院行政監視委員会調査室・客員調査員(国会職員に「日本国憲法の哲学的土台」を講義)

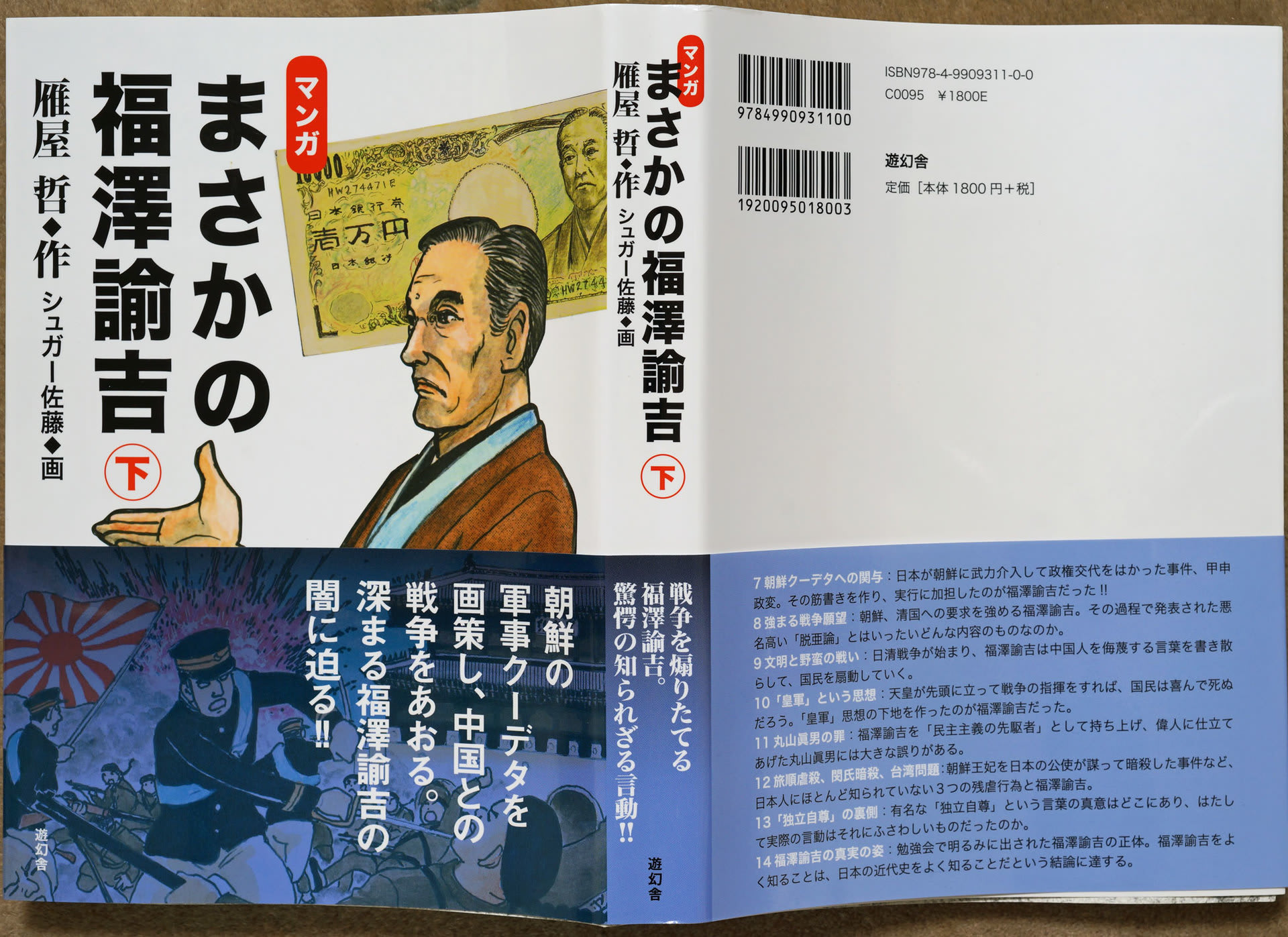

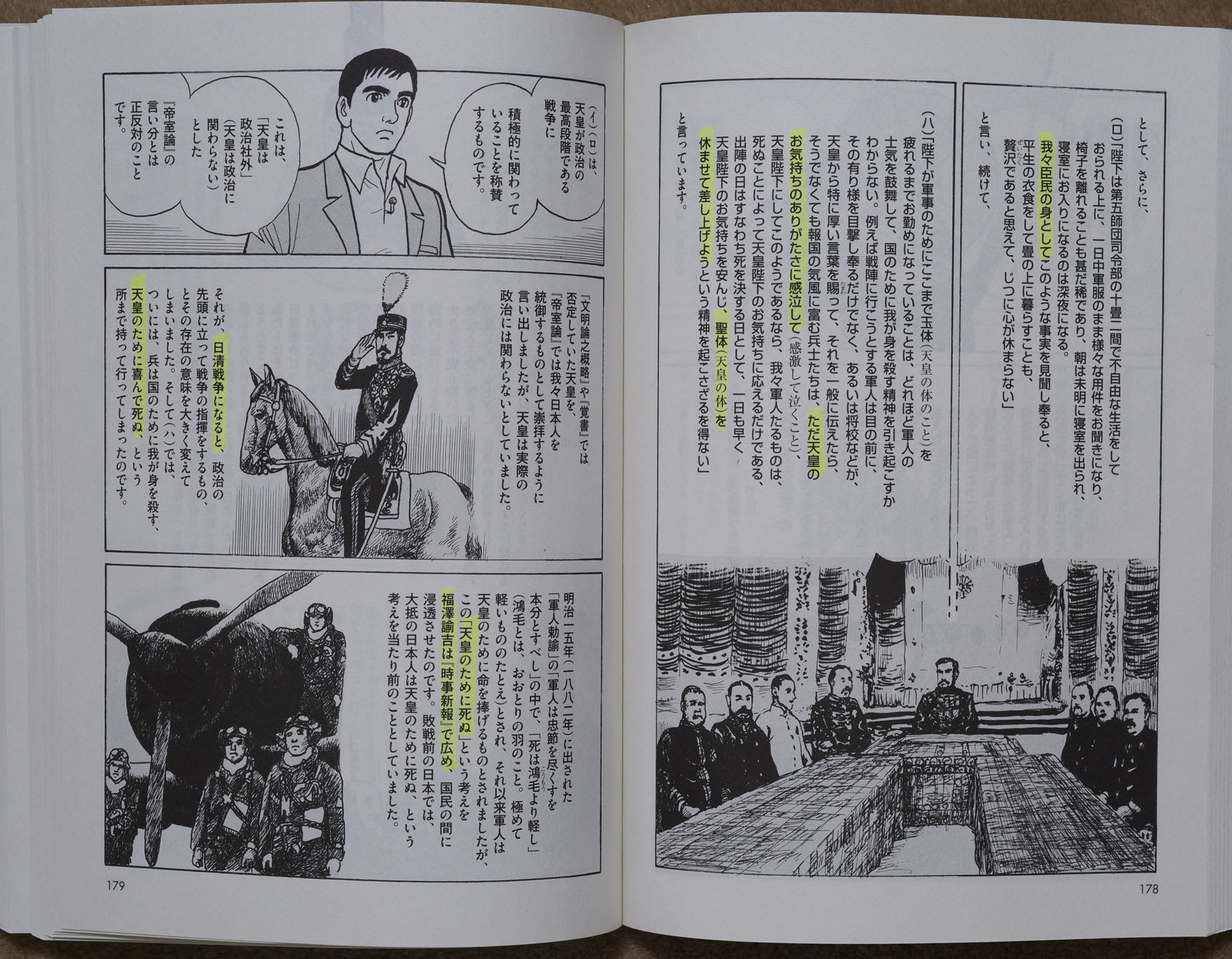

確かにマンガですが、これは論文、否、ただの論文ではない絵巻物のような大作です。

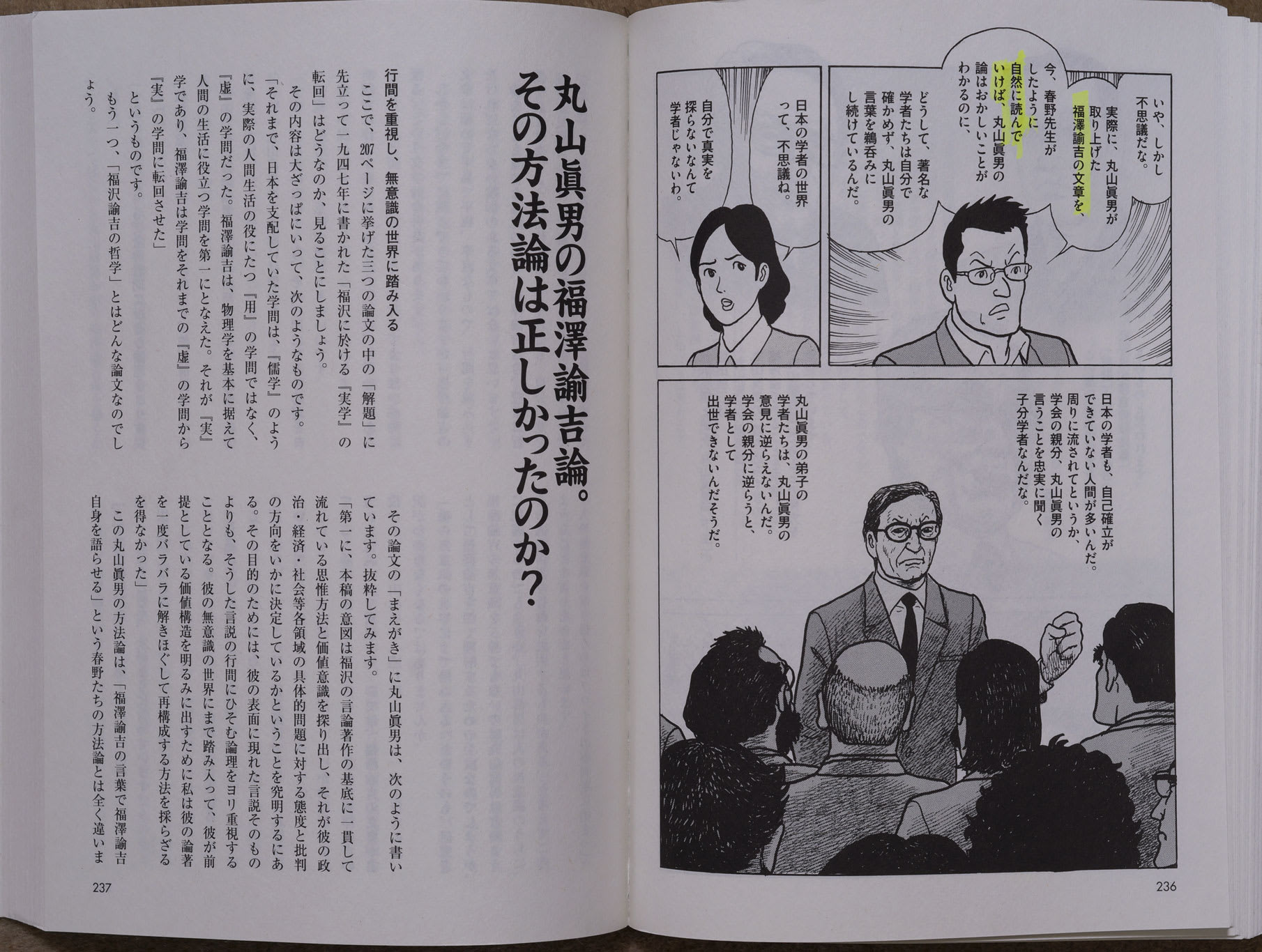

戦後民主主義の不毛性の元がよく分かります。東大教授・丸山眞男は、今もなお東京大学関係者には「絶対」の存在で、政治学者の山口二郎さんも「戦後の民主主義は丸山眞男がいなければ無かった」とまで言います(偉い学者がいないと民主主義が始まらない?)。その丸山による福沢諭吉礼賛があって、諭吉は民主主義の旗頭のように思われてきましたが、それがどれほどの嘘かは、長年にわたり安川寿之輔さん(名古屋大学教授)が詳細に論じ、各地の講演会で明らかにしてきたことです。

それが分かりやすくマンガになったのを見て、わたしは、「ああ、これで戦後民主主義はおわったな」と思いました。

東京大学の有名な政治学者の丸山眞男の権威に依拠した民主主義では、あまりに脆弱です。demos(人々)+cracy(支配する)=デモクラシーになるはずがありません。明治政府(天皇制国家主義)の思想的牽引者であった諭吉を民主主義の先駆者=市民的自由の旗頭に仕立てての「戦後民主主義」は、虚構の上につくられたものでしかなく、終焉するのは当然です。

もちろん、安倍首相のように敬愛する祖父の岸信介が領導した戦前の靖国思想に戻れ=明治維新の偉業を再びというものではありません。権威に頼る思想や行動ではなく、ほんものの民主政治=自治政治へのチェンジというわけです。そのためには、明治の天皇制国家主義を「複眼的」というより「実利的」に支えた福沢諭吉の思想を検証し直す作業が不可欠です。このマンガの原作者である雁屋 哲さんは、福沢諭吉全集を読破し、核心的な部分を現代語訳して示していますので、とても分明です。

今後、政治学者も歴史学者もこのマンガを無視することはできないと思います。丸山眞男や福沢諭吉の思想(丸山諭吉)を是とする学者たちは、ここに書かれている内容に応えなければ存在理由がなくなります。ぜひ反論を書いてください。それでこそ学問です。『学問のすすめ』

武田康弘

民主政治=自治政治とは、一人ひとりの人間の精神的自立に支えられて可能となる統治で、民主的な倫理意識(上下倫理ではなく)が生みだすもの。

古代アテナでペリクレスの敷いたデモクラシー(民主政)とソクラテスのフィロソフィー(恋知)は両輪です。

主権者を市民とする政治を実現するには、楽しく辛抱強い対話(ボディーランゲージを土台とする広義の対話)による子育て・教育が必要で、それにより一人ひとりを自由と責任をもつ「個人」に育成しないとなりません。

しかし、現実の日本の子育て、学校教育は、それとは異なり、豊かな「自由対話」は存在せず、「意味をつかむ学習」ではなく受験知という形式知の習得と競争になり、倫理は、各自の対等性につく人間的柔らかさ=「民主的倫理」とは異なる上下意識(先輩、目上)の涵養となっています。

これは、戦前日本の後進性そのままですが、ここを変えなければ、先がありません。 結局、「戦前思想」(靖国思想=国体思想=天皇崇拝)に戻るだけにおわります。

武田康弘

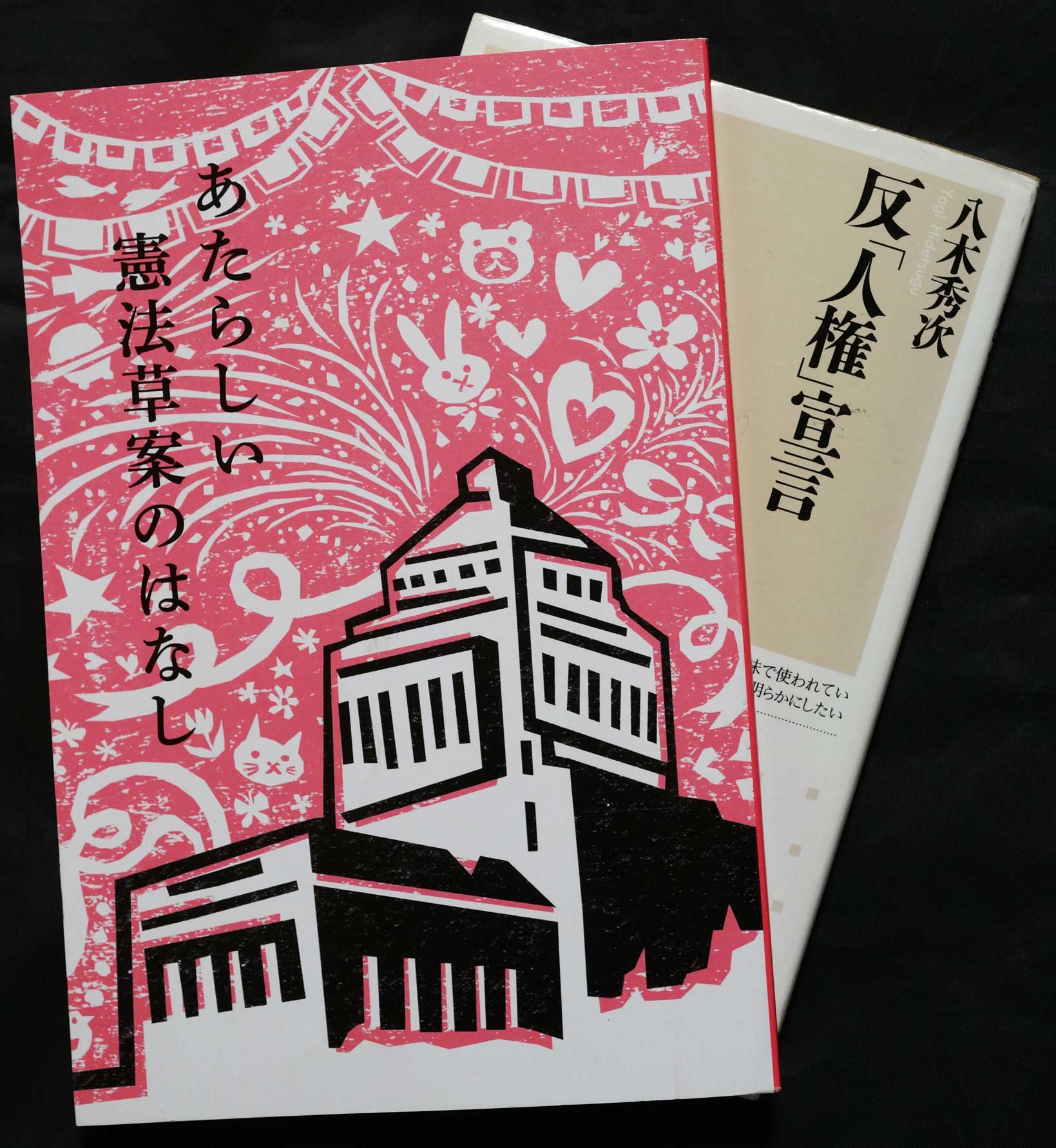

安倍自民党は、とても分かりよく、明治維新の国体思想を新憲法草案に書いています。この本は、簡明にその意図を伝えます。これからの日本の中心となる学生(高校生ー大学生)には必読本です。著者は自民党関係者ではなく、その意を分明にして危険性を知らせる市民グループです。

また、安倍首相の友人で、政府の各種諮問委員を務める八木秀次(高崎経済大学→麗澤大学教授)は、

「 欧米のつくった人権思想は、個人主義に立脚する闘争の論理であり、家族主義に立つわが国には合わない。とりわけ子どもの人権と女性の人権という思想は、排さねばならず、日本は伝統を踏まえて『国民の常識』に戻るべきである、人権という言葉に怯える必要はない。」と言い、「反人権」を謳います。

これを知れば、長州藩を中心とした国体思想による全国支配を再度実現し(敗戦により失った明治主義を取り戻す)、一人ひとりとしての「国民」と官僚政府としての「国家」を統合し、明治維新政府の国権政治を打ち立てようとする強い決意が分かります。

「戦前思想への回帰」は、個人の抑圧=個人主義の根絶という意味ですが、ほんとうは、個人意識の涵養=個々人の自由な思想と行為こそが優れた国を生むことを知らない愚かな所業です。社会全体という意味での国を栄えさせる「自治政治としての民主政」を広め深めることでしか諸問題は解決しません。これは人類普遍の原理です。

武田康弘

わたしがしみじみ感じるのは、わが日本人は、仕事をするのも活動をするのも趣味をするのもスポーツをするのも音楽をするのも美術をするのもレジャーをするのも、なんでも「勝つ」ためにしているということです。

外国の人が「生きる」ためにするし「楽しむ」ため「よろこび」のためにしていることを、日本人は「勝つ」ためにしている。自分が生きたいように生きるために「働く」のではなく、「勝つ」ために働きます。

なんでも競う、家を競う、クルマを競う、家財道具や電化製品を競う、こどもの成績を競う、運動部活、音楽部活で競う、点数で競う、資格で競う、会社名で競う、役職で競う・・・・・

「競争動物」として生きています。

生きる悦び、生きる楽しみ、エロースの生ではなく、「勝つ」ために生きているようです。勝てば官軍とも言います。明治維新は、「天皇現人神」(国家カルト教)の思想で日本人を「統一」しました。日本人の精神は、個々人がつくるそれぞれの宇宙=精神世界ではなく、日本主義(国体思想)を内面化すればよい、ということにされた為に、一人ひとりの独自の精神世界は貧弱となり、その分、技術知・専門知に特化した優秀者を排出してきました。個人の思想と哲学は元から消され、精神とは、天皇を頂く日本精神のことにされたのです。個人が思想をもつことは邪なことで、日本人は、天皇が象徴する日本文化の思想に従えばよいことになりました。個人の宇宙は、日本主義の下に置かれることになり、ブッダの誰もが「唯我独尊」として生まれてきたという根本思想は消されました。個人の価値が一番上にあり、国家などの集団は個人のために存在するというソクラテスのフィロソフィーや世界宗教は大元から消されて、日本人は、人間である前に日本人であることになりました。これが明治維新政府が拵(こし)らえたニッポン人の精神構造です。

その呪縛からの解放はまだまだ先のようにも思えますが、上記のことを明晰に自覚すれば、そのとき誰でもが直ちに「個人」になれます。安倍自民党政府の国体思想や日本会議や神社本庁らの「国家カルト宗教」がいかにオゾマシイか知れば、「個人」ということの偉大な価値が分かります。

人間は、勝つためではなく、よく生きるために、日々を生きるのです。

武田康弘

(説明文を追加します)

人間の人間的な生とは、《豊かな愛情に基づく善美への憧れと真実を探求する心》と同義ですが、そのよき生をうむための一つのアイテムが「競争」です。しかし、一つの手段に過ぎないものを目的にしてしまうと、すべてが狂っていきます。よき人間性とは離れて、不幸を再生産する愚かさの世界を生きることになります。

つまらない顔、情緒音痴の顔、貧相な顔、威張り顔、ずる賢い顔、尖り顔、醜い顔のまま一生を終えるのは、自他共に、不幸でしかありません。

生きるよろこびを生きましょう!

聖徳太子が神道を排し、仏教による国づくりをしたのが、日本律令政治の始まりですが、

それとはアベコベに仏教を排して神道、しかも従来の神道(町にある神社)ではなく、天皇を現人神にして全国民を支配するという思想が、明治政府(伊藤博文ら)の政府神道=国家神道です(現天皇夫妻や皇太子夫妻も忌み嫌う思想)。その総本山が「靖国神社」(明治政府が東京招魂社としてつくり10年後の明治12年に靖国神社と改名)です。

それは現代の言葉では「カルト宗教」ですが、その「明治政府作成の国家神道」をそのまま受け継ぐのが、安倍首相のもつ思想で、深い関係をもつ「神道政治連盟」「神社本庁」「日本会議」の恐ろしいほどの封建主義です。徹底した上下倫理、個人主義を毛嫌いする家族主義、天皇制=皇室絶対の明治主義です。

個々人を主権者とし、個人を活かすことを大元に据えた民主政=民主制=民主性とは、二律背反です。一人ひとりの心、想い→考えにつき、そこから立ち上げるのではなく、マスコミに政府批判を禁じ、政府支持のムードを醸すための戦略を練り、手強い批判者をテレビから消すことで、国家主義を当然とします。

北朝鮮のソフト版(記号学を駆使したはるかに上手な国民洗脳)のような政権。民主政=民主制=民主性を深部で消す政府(安倍首相の親友で思想的バックボーンの八木秀和麗澤大学教授の「反人権宣言」(ちくま新書)「明治憲法の思想」(PHP新書)を見れば、ストレートに戦前回帰を目指していることがわかります)を支持する人は、自分で自分の首を絞めているわけです。戦前思想への回帰がなぜよいのでしょうか?エニグマ。

武田康弘

転ばないようにしよう、という歩き方は、ダメですね~~

転びますよ(笑)

少しでよいからリズミカルに。

楽しくなるような工夫をして歩くのです。

歩くことが、即 運動になるような歩き方、

たとえば、つま先に重心をかけて歩いてみる、

次は、大股で早く歩いてみる、

次は、小走りにしてみる、

などなどなど。

同じペースで淡々と、ではなく、歩き片を変えて歩くのです。

歩き方のバリエーションを増やすとよい運動になります。

わたしは、階段はいつも2段上がり、時に3段上がり~~、時に一段づつで小走り、時に超スピードで~~ いろいろ。

たまには、わざと転ぶ(ただし、雑草が生えた土の上)。

歩くことを快感に、かつ、運動能力の向上に~~~~というわけです。

それに、頭を使うので、フィロソフィーにも大いにプラス(笑・ホントウ)

武田康弘

三輪隆裕(みわ・たかひろ)/1948年生まれ。神職三輪家56代目。名古屋大学文学部卒業。至学館大学客員研究員(撮影/編集部・作田裕史)

2016年の新語・流行語大賞は「神ってる」。“聖地巡礼”“パワースポット”がにぎわいを見せ、神様が身近にあふれる。3・11から6年、一人ひとりがそれぞれの形で宗教と向き合う時代。日本の宗教にいま、何が起きているのか。AERA 1月16日号では「宗教と日本人」を大特集。清洲山王宮日吉神社宮司の三輪隆裕氏に、伝統ある神社界が生む全体主義の怖さについて語っていただいた。

* * *

まず申し上げたいのは、神社本庁の包括下にある神社で、政治活動に積極的にかかわっている神職は、全体の1%ほどしかいないということです。

ほかは、神社本庁が改憲署名用紙を置いてほしいと言うから署名簿を置く。選挙で誰かを応援してほしいと言うから応援する。何となくやっているだけです。

それはなぜか。神職になるには神道学科のある皇学館大学や国学院大学、または地方の神職専門学校で学び、神宮や有力神社で研修をするのが一般的です。このとき、上の方針に絶対逆らうなと徹底して教育されます。上の方針を批判したり、変更したりすることは一切してはならない。神社本庁が考える「伝統」のみが理想であるということ。機関紙の「神社新報」をはじめ、さまざまなルートでそうした「伝統」を刷り込まれるのです。いまの神社界にいる限り、そうした全体主義から抜けることはできないでしょう。

神社本庁は、明治政府がつくった「国体」を日本の「伝統」と思い込み、天皇を頂点とした家族主義的国家の実現を目指しています。

本来、多神教である神道には、一つの価値観や規律で国民を縛るという発想はありません。神道の伝統をはき違えています。

これも理由があります。戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の「神道指令」で国家神道が解体されて、神社界は生き残るために宗教法人・神社本庁になりました。当時のリーダーたちは、明治時代に神職に就いた人々だったので、「国家神道」こそが神道の伝統だと勘違いしてしまったのです。

その時代から、2代、3代と代替わりをして、ゴリゴリの皇国史観を持つ神職はほとんどいなくなった。考え方がリベラルな宮司もいますが、神社本庁の主導する「伝統」にはあらがえない。その「伝統」を外側からプッシュして先鋭化させているのが、民主主義を敵とする、日本会議の思想の核をつくっている人たちです。日本会議は神社本庁の「伝統」と1%の「真性右派」をうまく利用することで、動員力と資金源を手にしました。全国に8万もの拠点を持つ神社本庁を取り込むことで、小さな組織を大きくみせることに成功したのです。

神社本庁の政治組織である「神道政治連盟」の政策委員の顔ぶれも、神職主体から、日本会議周辺の思想家中心に変わりました。その影響力が強くなっている証左でしょう。

いつの時代も人々が従順であれば、一部の人間の意思でいつの間にか極端な社会になるのが、全体主義の怖さです。気をつけねばなりません。

(構成/編集部・作田裕史)

※AERA 2017年1月16日号 (※太字と色は、武田による)

世界からはとても遅れたとはいえ、会社は、週休二日制になっています。

ところが、中学校の場合、多くの運動部や器楽部では、週に一度しか休みがなく、大会や発表会が日曜にあると、週に一度も休みがない場合もあります。

我孫子市の場合は、連休さえ部活動です。

あまりの異常さに言葉がありません。まるで新興宗教のようで、部員は、やがてその異常性を異常だとは思わないようになります。生徒同士が、先輩後輩が、互いに励まし合い、その長時間性を乗り越えるのです。

なにか戦前の「滅私奉公」、あるいは戦後の「猛烈社員」のような精神状態で、その長時間の拘束→朝早くからの練習と放課後の練習に耐えるのが「美徳」となります。

なぜ、いつまでも日本という島国では、「世界一の長時間労働、世界一の学校拘束」が続くのか?という考察は、いまは置きますが、

とにかく、子どもに精神的&肉体的な余裕を与えよ、

大人が、時間をすべて管理する→こどもの自由を奪うのをやめよ、

家庭で、親子で過ごす時間を与えよ、

こどもは、とりわけ中学生は、部活のために、頭も心も身体も縛られ、自由に身動きが取れません。だんだんと縛られていることが「快感」あるいは、集団の意思に従うのを「当然」と感じるようになり、自分を失います。個性の幅はとても狭くなり、いわゆる型ハマリの日本人になりますが、それは、人間として不幸です。

大人は、このようにこどもを家畜化している罪を自覚しないといけません。ひどい罰当たりの行為であることを自覚しないといけません。家畜が家畜を管理する!?

こどもたちが、個人性=自己を失い、伸びやか、生き生き、精神の自由な発露が失われていると、社会は窒息します。個人が光輝かなければ、全体も躍動しません。

やすみを与えよ!最低でも週休二日、たとえば、水と日とか、休みがつぶれる場合は、その前日か翌日を休みにせよ! これは、こどもたちの心の底からの叫び声なのです。

教師たちよ、抑圧をやめよ!

武田康弘

http://www.muse-tokorozawa.or.jp/event/detail/20170625/

| 日 時 | 2017年6月25日(日) 14:15 開場/15:00 開演 |

|---|---|

| 会 場 | アークホール  |

| 出 演 | ミヒャエル・ザンデルリンク[指揮] ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団  |

| 曲 目 | ブラームス:交響曲第4番 ブラームス:交響曲第1番 |

| チケット |

|

わたしは、2013年にミヒャエル・ザンデルリンク指揮・ドレスデンフィルの初来日(サントリー・ホール)を聴いて、とても感動しました。曲目は、ベートーヴェン7番とブラームス1番でした。

伝統あるオーケストラが、まるで学生オケのように全力で熱い演奏をするのに、驚き、感心し、ザンデルリンクのキビキビとした指揮、ピュアで斬新な解釈にすっかり惚れてしまいましたので、

2015年の再来日にも足を運びましたが(東京文化会館)、これもまた見事なベートーヴェン(5番、6番)で、新しい表現に溢れていました。

今年2017年は6月25日に所沢ミューズです。関東地方ではこの1回だけの演奏のようです。わたしはとても楽しみで、当日はリハーサルから参加して、そのまま本番を聴きます。曲目は、ブラームスの4番と1番です。

みなさまもぜひ、お出かけ下さい。海外オケですが、日本のオケと同一料金で聴くことができます。

武田康弘

テレビを見ると、日本の技術礼賛、日本の歴史礼賛、日本人礼賛、日本、日本、日本のオンパレードで、外国から学ぶというのは、極小。日本人の生き方=考え方への捉え返しはなく、日本の反省は、もうゼロに近く、恐ろしいほどの精神的鎖国に陥っています。

外国人が出れば、それは日本を礼賛するためであり、この自惚れの上塗りは恥ずかしいもいいところ。

近隣著国の話題は、すべて否定的であり、いかに日本より劣っているかの解説です。

翻って、アメリカの話題はいつも超がつくほどで、さすが対米戦争の敗戦国。いつまでもアメリカさまさまで、卑屈この上ないですが、卑屈が嬉しい、米軍が正しい、彼らの意向に従うのが悦びという政府要人のふやけた顔は「精神の公害」そのものです。その無節操に吐き気をもよおします。

対中国の敗戦国でもあるわが国ですが、それはなかったことにして、悪いのは中国、正義は日本!と合唱する。無条件降伏=ポツダム宣言とは三カ国によるものですが、その三カ国はどこだか知っているのでしょうか。答えは、イギリス、中華民国、アメリカです。もしも、中国の政治が変わったから中国には敗戦していない、と言ったら、国連を抜けるのと同じことなのです。

敗戦国である日本は、安倍政権(神道政治連盟・神社本庁の国家神道)のように「戦前思想」を掲げることはできません。「ポツダム宣言」はなかったことにはできないのです。国民主権の徹底による民主主義を進める以外にはありません。ふつうの国民は、戦前思想に戻りたくないのです。戦後の民主政を守り、民主政をさらに前に進めることが、ふつうの国民の利益であることはあまりに当然です。明治維新の「皇室を利用しての強権政治家による国民支配」は望んでいません。それは、何よりいまの天皇である明仁さんや皇后の美智子さん、皇太子夫妻の強い意思でもあります。

ニッポンチャチャチャの愛国音頭は、精神的鎖国の象徴であり、精神の硬直化の証拠であり、これ以上の公共悪はありません。安倍のウイルスに侵されたテレビ局では情けない。占脳=染脳テレビではいけません。

武田康弘

いいえ、み~~~んな明治以降のお話です。

いまのような初詣が始まったのは、ようやく明治も中期からですし、

神前結婚も明治30年代以降のことですし、

見合い結婚は、明治政府が、恋愛を邪なものとして明治中期から「見合い結婚」を強力に推進したもの。それまでの長~~~い日本の伝統は、ずっと恋愛結婚(男女の結び付きの自由)でした。

もちろん、天皇現人神などという思想は、江戸の後期国学や水戸学の思想で、一部の特殊な人のものでしかなく、ぜんぜん伝統などではありません。

靖国神社は、政府がつくった施設で、神社ですらありません(明治2年に明治政府がつくった「東京招魂社」を10年後に神社と改名)。古来の神社ではなく、明治政府のつくった新興宗教=政府神道の施設なのです。

みな、明治維新を成し遂げた志士たちが、自らの権力を正当化する必要から拵えた代物でしかないのです。

神道を排して仏教による国づくりをした聖徳太子とは正反対の廃仏毀釈が、明治維新政府のイデオロギーでした。

こういう類の話は、歴史家に聞けば山のようにあり、大論文になってしまいますが、

肝心なことは、安倍首相の一派や日本会議にあつまる人々の言う日本の伝統なる話は、元からデタラメで、みな明治維新政府の作成でしかない、という歴然たる事実を明晰に自覚することです。

ついでに言えば、大安とか仏滅などとカレンダーに書かれているのは、無根拠の俗信で明治政府により一度は廃止(=これは明治政府が正しい)されましたが、昭和のはじめにカレンダー会社の販売戦略で記載されたものでしかなく、お菓子会社よる「バレンタインデー」と同じです。

考えることなく従う、というのは、これまた明治維新以後の日本人の特徴ですが、

われわれ日本人も、そろそろ自分で考える=根拠を知るという脳作業を始めたいもの、と思います。

武田康弘

------------------------------------

以上は、昨年の今日=1月8日に出し、1万4千件の「いいね!」を頂き、その後、有名サイトで紹介されて、89万件という途方もない数の「いいね!」を頂きましたが、なぜかそのサイトから消去されたものです。

上の記事に限らず、日本の常識と言われ、思われているものは、明治維新以降に意図的につくられ、国民の信じこまされたものが大変に多いですので、要注意です。日本では、明治以降は、政府関係の権威者(御用学者)がつくり出した言説を調べずに「覚える」ことが学習の基本になっています。自分の頭で考えることを基盤に据えないと、明治維新史観に立つ上位者に都合のよい見方をいつの間に刷り込まれてしまいます。わが日本においても《善美に憧れ、真実を求める人間性の豊さ》をつくり出したいものです。