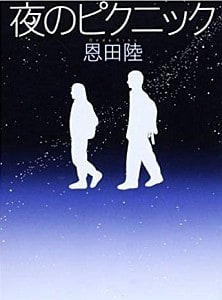

長編の青春小説。長編小説というのは身構えてしまうのが、すごく読みにくい作家がいるわけだ。もちろん、読む側の責任が多いのだが、デジタル本の場合、一冊の何割位のところを読んでいるのか、わかりにくいのだが、リアル本の場合、本の厚さとか、ページ数とかから半分読んだのかとかわかるのだが、その半分が苦難の場合と、あっという間に読み進む場合がある。

本書の場合、苦難ではないが、そう簡単にも進まない。なにしろほとんどの登場人物は同じ高校の三年生たち。それほど多くの人間は出てこないのだが、なにしろ複雑なのだ。異母きょうだいの男女が同じクラスにいる。一人の銀行員が同じ年に二か所で子供を作ってしまった結果なのだが、当人は癌で、すでに他界。二組の母子家庭ということ。

その秘密が隠されたまま、気まずい高校生活が淡々と進んでいくのだが、一方で、この高校には奇妙な習慣があって、年に一度の「歩行祭」というのがある。「祭」の文字が使われるのだから楽しいことがありそうだが、丸一日、夜を徹して長距離を走ったり歩いたりする。その間に、友だちと話したり、お気に入りの異性に何らかのアプローチをしたりするのが楽しみの方で、足の皮が破れたり、捻挫して収容車に運び込まれたりするのが苦行の方である。

本屋大賞受賞作と言うことで、登場人物は秘密を抱えたり、対人関係で行き詰まっていたり、何より体力が消耗してしまって言葉が出なくなったりとストレスが多いのだが、読者の側には、まったくストレスは溜まらない。あちこちに、解けない謎も散りばめて、残りページが少なくなっていく。

奇妙なことに、本文には、名前だけで本人の登場しない、母親や米国にいる友人というのが重要なキーになっているのも巧みな感じがする。

あえていうと、著者の恩田陸さんだが、多作家なのだ。特に、デヴューしてしばらくは大量生産していたようだ。ぼちぼち読むことにする。

ところで、こういう長距離走をしていると、後年、夢の中でマラソンを走ることになる。森の中や、農道、堤防の上とか困難なところを走る。夢の中では快速で走れるのだが、目が覚めると酷く疲れている。

本書の場合、苦難ではないが、そう簡単にも進まない。なにしろほとんどの登場人物は同じ高校の三年生たち。それほど多くの人間は出てこないのだが、なにしろ複雑なのだ。異母きょうだいの男女が同じクラスにいる。一人の銀行員が同じ年に二か所で子供を作ってしまった結果なのだが、当人は癌で、すでに他界。二組の母子家庭ということ。

その秘密が隠されたまま、気まずい高校生活が淡々と進んでいくのだが、一方で、この高校には奇妙な習慣があって、年に一度の「歩行祭」というのがある。「祭」の文字が使われるのだから楽しいことがありそうだが、丸一日、夜を徹して長距離を走ったり歩いたりする。その間に、友だちと話したり、お気に入りの異性に何らかのアプローチをしたりするのが楽しみの方で、足の皮が破れたり、捻挫して収容車に運び込まれたりするのが苦行の方である。

本屋大賞受賞作と言うことで、登場人物は秘密を抱えたり、対人関係で行き詰まっていたり、何より体力が消耗してしまって言葉が出なくなったりとストレスが多いのだが、読者の側には、まったくストレスは溜まらない。あちこちに、解けない謎も散りばめて、残りページが少なくなっていく。

奇妙なことに、本文には、名前だけで本人の登場しない、母親や米国にいる友人というのが重要なキーになっているのも巧みな感じがする。

あえていうと、著者の恩田陸さんだが、多作家なのだ。特に、デヴューしてしばらくは大量生産していたようだ。ぼちぼち読むことにする。

ところで、こういう長距離走をしていると、後年、夢の中でマラソンを走ることになる。森の中や、農道、堤防の上とか困難なところを走る。夢の中では快速で走れるのだが、目が覚めると酷く疲れている。