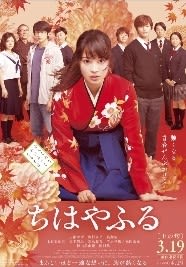

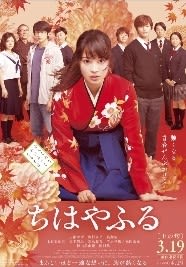

『ちはやふる』は現在も連載が続いている少女漫画を元に、まず、アニメ化され、さらにこれでもか、という勢いで映画化された。「上の句」、「下の句」、「むすび」と三部作である。

まだ「上の句」しか見ていないので、展開はよくわからないが、「上の句」では、こども時代のカルタ仲間の三人のうち二人が高校で再会しカルタ部を創設する。初心者も含め5人で、5人1チームの勝ち抜きカルタ大会の県大会で優勝して全国大会に出場するまでが描かれる。野球で言えば部員9人で甲子園に行くようなものだ。

二大スター選手が綾瀬千早(広瀬すず)と真島太一(野村周平)。この二人を軸としてカルタ部は回っていく陽の千早と陰の太一、そして競技かるたなのに、百人一首のそれぞれの和歌の解釈を講義する部員がいたり、競技としてのカルタの戦略や弱点を分析する秀才が登場(カルタは弱いが)。

ある意味、漫画よりも映画の方が競技会の臨場感をみせるには向いている。飛び散るカルタ、畳を叩きあう爆音、そして酸欠で倒れたり、負けて泣き出したり・・

繰り返すが、まだ三部作の一しか見てなくて大きなことは言えないが、なぜ受けるかと言うと、カルタは一見、高尚なゲームに見えるからだ。藤原定家が厳選した百人の一首。その選別には今なお多くの謎がある。なぜ、この歌人がこの一首なのか、もっといい和歌があるではないか。定家そのものの歌も平凡ではないかとか・・そういうことを考え始めるとキリがなく奥が深い。

実質的にはスポーツ系なのだが、なぜか文化部だったりする。「おっぱいバレー」という映画があって、非力チームのバレーボール部の選手に女性監督(綾瀬はるか)が、1勝したら見せてあげるといって頑張らせたような、通俗性はないわけだ。あくまでも、青春の汗と涙と仲間の信頼がベースになっている。(たぶん、第二部『下の句』では、もっと下世話な方向に進展していくのだろうと予感がある)

まだ「上の句」しか見ていないので、展開はよくわからないが、「上の句」では、こども時代のカルタ仲間の三人のうち二人が高校で再会しカルタ部を創設する。初心者も含め5人で、5人1チームの勝ち抜きカルタ大会の県大会で優勝して全国大会に出場するまでが描かれる。野球で言えば部員9人で甲子園に行くようなものだ。

二大スター選手が綾瀬千早(広瀬すず)と真島太一(野村周平)。この二人を軸としてカルタ部は回っていく陽の千早と陰の太一、そして競技かるたなのに、百人一首のそれぞれの和歌の解釈を講義する部員がいたり、競技としてのカルタの戦略や弱点を分析する秀才が登場(カルタは弱いが)。

ある意味、漫画よりも映画の方が競技会の臨場感をみせるには向いている。飛び散るカルタ、畳を叩きあう爆音、そして酸欠で倒れたり、負けて泣き出したり・・

繰り返すが、まだ三部作の一しか見てなくて大きなことは言えないが、なぜ受けるかと言うと、カルタは一見、高尚なゲームに見えるからだ。藤原定家が厳選した百人の一首。その選別には今なお多くの謎がある。なぜ、この歌人がこの一首なのか、もっといい和歌があるではないか。定家そのものの歌も平凡ではないかとか・・そういうことを考え始めるとキリがなく奥が深い。

実質的にはスポーツ系なのだが、なぜか文化部だったりする。「おっぱいバレー」という映画があって、非力チームのバレーボール部の選手に女性監督(綾瀬はるか)が、1勝したら見せてあげるといって頑張らせたような、通俗性はないわけだ。あくまでも、青春の汗と涙と仲間の信頼がベースになっている。(たぶん、第二部『下の句』では、もっと下世話な方向に進展していくのだろうと予感がある)