藤井総太六段と糸谷八段(元竜王)との対戦をネット観戦していた。盤上の不思議な場所に角を打って一気に優勢を築いていた。角を不思議な場所に打つことが多いと思う。両取りに角を打つのではなく、次の手が二つの狙いを持つような場所に何取りでもなく角を打つわけだ。

abemaTVは藤井六段のおかげで視聴率を増やしているのだが、藤井六段の手は解説者にはほとんど当たらない。解説のできないプロ棋士に解説者としての出演料を払う意味はないような気がする。

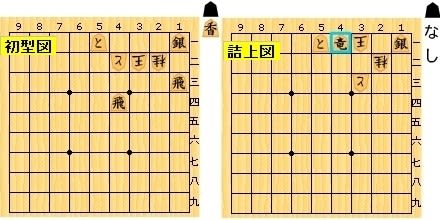

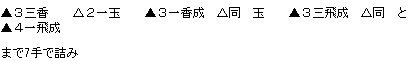

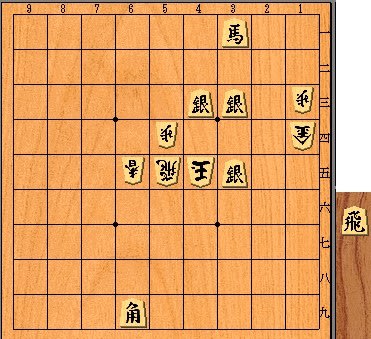

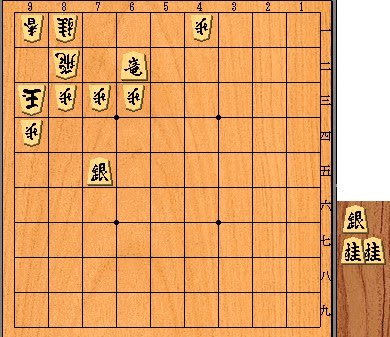

本局も、糸谷八段が追い詰められて必死に逃げ回るのをジワジワと追いかける。持ち時間があと1時間弱といったところで、藤井六段の方が糸谷玉を左上の方へ追い詰め、△8二飛打と受けたとたんに、0.1秒も考えずに桂を跳ねた。

即詰みである。その後行われた「詰将棋解答選手権」では4連覇である。練習台になったということだろうか。

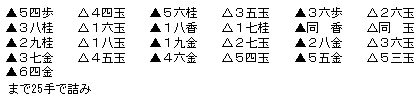

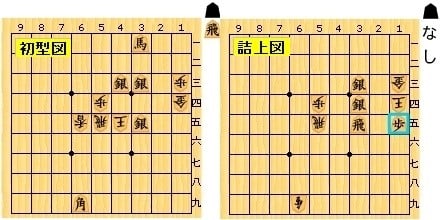

なお、ほとんどこの図のまま詰将棋になるので、今週の出題問題にする。

わかったと思われた方は、コメント欄に総手数と最終手と酷評を書いていただければ正誤判定します。

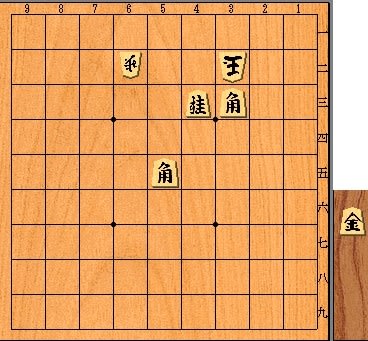

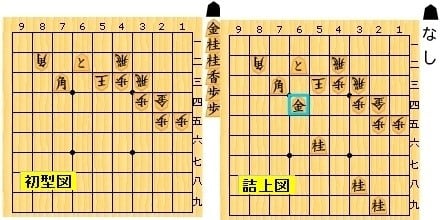

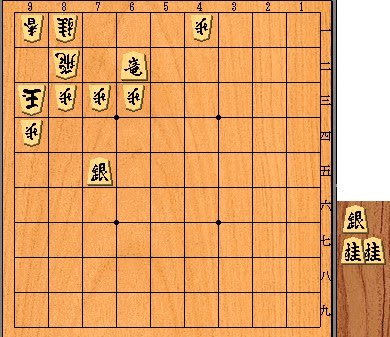

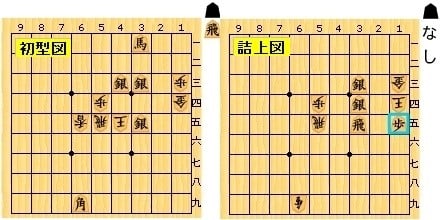

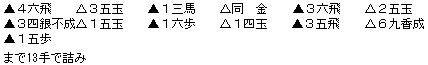

さて、3月17日出題作の解答

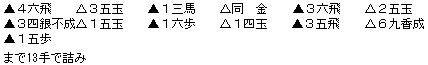

突き歩詰めの問題で、突くべき歩を探すことから始まる。何か、最後の姑息な突き歩のために大騒ぎをするようなことになった。

動く将棋盤はこちら。

abemaTVは藤井六段のおかげで視聴率を増やしているのだが、藤井六段の手は解説者にはほとんど当たらない。解説のできないプロ棋士に解説者としての出演料を払う意味はないような気がする。

本局も、糸谷八段が追い詰められて必死に逃げ回るのをジワジワと追いかける。持ち時間があと1時間弱といったところで、藤井六段の方が糸谷玉を左上の方へ追い詰め、△8二飛打と受けたとたんに、0.1秒も考えずに桂を跳ねた。

即詰みである。その後行われた「詰将棋解答選手権」では4連覇である。練習台になったということだろうか。

なお、ほとんどこの図のまま詰将棋になるので、今週の出題問題にする。

わかったと思われた方は、コメント欄に総手数と最終手と酷評を書いていただければ正誤判定します。

さて、3月17日出題作の解答

突き歩詰めの問題で、突くべき歩を探すことから始まる。何か、最後の姑息な突き歩のために大騒ぎをするようなことになった。

動く将棋盤はこちら。