実は、鎌倉にはあまり行ったことがない。といっても5回以上10回以下は行っているが、有名な寺院などはよく知らない。長く神奈川に住んでいるので、「いずれ行くのだし、寺社めぐりなんか高齢者の趣味ではないだろうか」と思っていた。

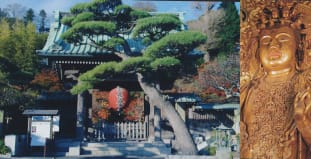

しかし、よく考えると、自分の寿命も、そう残っているわけではなく、また知人友人たちもそのうち寺社仏閣めぐりが趣味だなんて言いだすのだろうから、ちょっと見てくるかと半日計画の速攻で、第一次鎌倉攻略に出かけた。

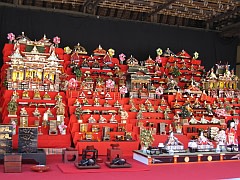

まず、長谷寺。日本最高かつ最古かつ最大の大型観音像。

予想を超える立派さだ。奈良時代の完成で、その後平安時代を潜り抜け鎌倉時代に辿りつく。さらに日本史は何度も政権交代のつどの大戦争や地震や大火事などの厄災があったが、一日たりとも観音としてのお勤めを休むことなく、本日に至った。

そういえば、数か月前に奈良県の長谷寺に行ったことを思いだした。宗派は異なるが、いずれ劣らぬ名寺というべきだろうか。

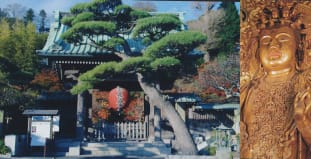

しかし、よく考えると、自分の寿命も、そう残っているわけではなく、また知人友人たちもそのうち寺社仏閣めぐりが趣味だなんて言いだすのだろうから、ちょっと見てくるかと半日計画の速攻で、第一次鎌倉攻略に出かけた。

まず、長谷寺。日本最高かつ最古かつ最大の大型観音像。

予想を超える立派さだ。奈良時代の完成で、その後平安時代を潜り抜け鎌倉時代に辿りつく。さらに日本史は何度も政権交代のつどの大戦争や地震や大火事などの厄災があったが、一日たりとも観音としてのお勤めを休むことなく、本日に至った。

そういえば、数か月前に奈良県の長谷寺に行ったことを思いだした。宗派は異なるが、いずれ劣らぬ名寺というべきだろうか。