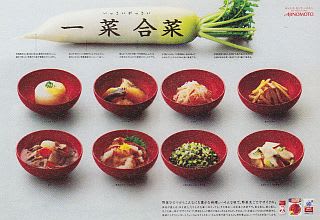

「いりこ」というのは、主に関西で使われる用語で、だしを取る時に使う小魚で、小魚の総称として使われることもあるし、特定の魚に使われることもある。うどんのだしには欠かせないとされる。

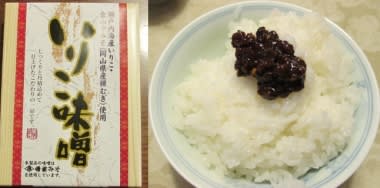

そのいりこを味噌とミックスさせたものが「いりこ味噌」というらしいのだが、どうも古来より備前国(岡山県東部)に伝わるものではなくB級グルメブームに乗じて登場したような匂いもする。

実際に食べる前に、小研究すると、食品の分類としては、「なめ味噌」というカテゴリーらしい。そして「なめ味噌」は大きく二分され、「それ自身が料理として存在し、酒の肴などになるもの」というものと「ご飯の上に乗って、トッピングとして成り立つもの」ということになるそうだ。料理かふりかけか。料理としてのなめ味噌の代表が「金山寺味噌」でふりかけとしての代表が「鯛味噌」だそうだ。魚を加えている。

で「いりこ味噌」だが、金山寺味噌(岡山県産麦使用)にいりこを加えたものである。つまり二種類のなめ味噌を合体させたものになっている。両用に耐えることにして購買者層を広くしたのだろうか。

そして、実食開始。

味噌の中にキラキラ光るものが見える。銀色だ。もちろん銀箔入りじゃない。ウロコである。また小枝のようなものがたくさん入っているが、これがいりこだ。確かにうどんのだし汁の味がする。

ただ、いりこじゃない方がいいような気がする。鯛とかフグとか。あるいは味噌だけでいいような。

一袋を食べきるのに時間がかかりそうな予感がする。

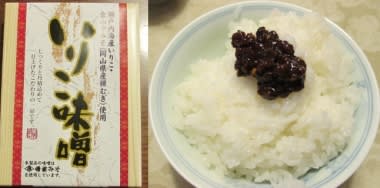

そのいりこを味噌とミックスさせたものが「いりこ味噌」というらしいのだが、どうも古来より備前国(岡山県東部)に伝わるものではなくB級グルメブームに乗じて登場したような匂いもする。

実際に食べる前に、小研究すると、食品の分類としては、「なめ味噌」というカテゴリーらしい。そして「なめ味噌」は大きく二分され、「それ自身が料理として存在し、酒の肴などになるもの」というものと「ご飯の上に乗って、トッピングとして成り立つもの」ということになるそうだ。料理かふりかけか。料理としてのなめ味噌の代表が「金山寺味噌」でふりかけとしての代表が「鯛味噌」だそうだ。魚を加えている。

で「いりこ味噌」だが、金山寺味噌(岡山県産麦使用)にいりこを加えたものである。つまり二種類のなめ味噌を合体させたものになっている。両用に耐えることにして購買者層を広くしたのだろうか。

そして、実食開始。

味噌の中にキラキラ光るものが見える。銀色だ。もちろん銀箔入りじゃない。ウロコである。また小枝のようなものがたくさん入っているが、これがいりこだ。確かにうどんのだし汁の味がする。

ただ、いりこじゃない方がいいような気がする。鯛とかフグとか。あるいは味噌だけでいいような。

一袋を食べきるのに時間がかかりそうな予感がする。

結局、Mt.Goxに預けていた利用者の資産が行方不明になりそうなのだが、今一つわからないのは、単なる交換所に預けていたというのは要するに証券会社のような機能だったということなのだろうか。もともと紙幣なんかペーパーであって信用は、その後ろにある政府の保証によって成り立つわけで、ビットコインの場合は、通貨と投機の中間的な機能なのだろうと思える。

結局、Mt.Goxに預けていた利用者の資産が行方不明になりそうなのだが、今一つわからないのは、単なる交換所に預けていたというのは要するに証券会社のような機能だったということなのだろうか。もともと紙幣なんかペーパーであって信用は、その後ろにある政府の保証によって成り立つわけで、ビットコインの場合は、通貨と投機の中間的な機能なのだろうと思える。 19世紀のコインというのは、歴史的価値よりも金そのものの価値なのだろう。記事をよく読むと1年前に発見したことになっている。日本でも埋蔵物を発見し、自分の物にできるのは、確か6か月が必要だったような気がするので、カリフォルニアにもいろいろと法律があるのかもしれない。ようやく換金できる時期がきたということなのだろう。amazonで発売するようだ。日本から入札して買ったら、誰が配達するのだろうか。指定時間帯に届いたためしがないのだが、大丈夫だろうか。

19世紀のコインというのは、歴史的価値よりも金そのものの価値なのだろう。記事をよく読むと1年前に発見したことになっている。日本でも埋蔵物を発見し、自分の物にできるのは、確か6か月が必要だったような気がするので、カリフォルニアにもいろいろと法律があるのかもしれない。ようやく換金できる時期がきたということなのだろう。amazonで発売するようだ。日本から入札して買ったら、誰が配達するのだろうか。指定時間帯に届いたためしがないのだが、大丈夫だろうか。