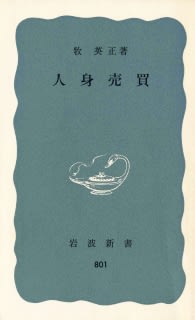

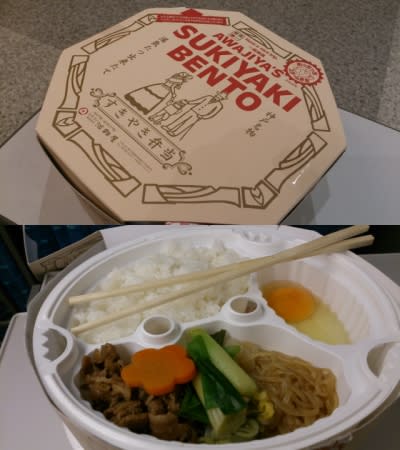

出張先で電車に乗るのに、急いで本を買う、というシチュエーションで千葉県で購入し、私のカバンの中で1500キロメーターほどの移動をしながら、読まれることがなく、ついに読み始めると、どうも実験小説だったらしい。

副題が、

少年は、旅立った。サヨウナラ、「世界」

ということ。

で、あまり好きな実験ではない、「時空移動」とか「意識の表裏」とか、「主人公の転換」とかなのだが、好きでも嫌いでも否応なく主人公の少年は旅立ってしまい、好きじゃない文体にのって読者もついていくことになる。

筋が軽いのが救いだが、本当は個人的には濃密な小説が好きだ。

もちろん、「濃密」と「実験」は反対語ではないので、「濃密な実験小説」であるジョイスの「ユリシーズ」なんか数か月も苦労したりした。本書は、単に実験的軽小説であるから、対して苦労はいらない。作家の命令通りに余計なことを考えずに、筋を追う以外、完読する道はない。

読み終わったからと言って、本の題名のように「悪」と戦う気が起きるわけでもない。戦いに立ち上がってしまった少年を見殺しにしてしまうかもしれないが、そもそも「悪」とは何かがよくわからないので、むやみに少年と共闘すると、犯罪者の仲間に分類されてしまう。

もっと力強い小説を書いてもらいたいと、念願してみる。

副題が、

少年は、旅立った。サヨウナラ、「世界」

ということ。

で、あまり好きな実験ではない、「時空移動」とか「意識の表裏」とか、「主人公の転換」とかなのだが、好きでも嫌いでも否応なく主人公の少年は旅立ってしまい、好きじゃない文体にのって読者もついていくことになる。

筋が軽いのが救いだが、本当は個人的には濃密な小説が好きだ。

もちろん、「濃密」と「実験」は反対語ではないので、「濃密な実験小説」であるジョイスの「ユリシーズ」なんか数か月も苦労したりした。本書は、単に実験的軽小説であるから、対して苦労はいらない。作家の命令通りに余計なことを考えずに、筋を追う以外、完読する道はない。

読み終わったからと言って、本の題名のように「悪」と戦う気が起きるわけでもない。戦いに立ち上がってしまった少年を見殺しにしてしまうかもしれないが、そもそも「悪」とは何かがよくわからないので、むやみに少年と共闘すると、犯罪者の仲間に分類されてしまう。

もっと力強い小説を書いてもらいたいと、念願してみる。