新潮社の自社書評誌「波」を購読していて、そこには書評の他にも連載小説が10人によって続けられている。いずれ、それらは完結をむかえた後、単行本化されるのだが、10作もあれば、個人的には読みやすい文体やテーマもあれば、読みにくいものもある。

ただ、単なるめぐりあわせなのか、必然なのかわからないが、現在連載中の作品は、ほぼ同一の方向を向いているように思えてしかたがない。

閉塞、または回顧。

連載中の作家は、瀧井朝世、鹿島田真希、斉藤明美、吉田篤浩、桜木紫乃、梨木香歩、三山喬、高橋秀実、江弘毅、津村節子。

鹿島田、吉田、桜木、梨木の各氏の作はどうもストーリーが前に進むということではなく、同じところを行きつ戻りつぐるぐる回る感じが強い。

斉藤、三山、江、津村各氏は回顧ものだ。特に斉藤、津村作は自己の回顧録みたいなものである。三山、江の両氏作も歴史を書いているのか小説を書いているのか判然としない。

瀧井、高橋両氏作はエッセイである。

思えば、石原慎太郎議員が芥川賞の選考委員を辞したのも、「刺激が少ない」からということだったと記憶するが、まさにそういう文学が主流になってきているのかもしれない。村上春樹のせいかもしれない。

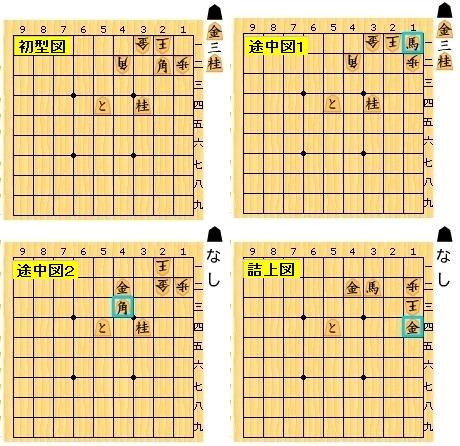

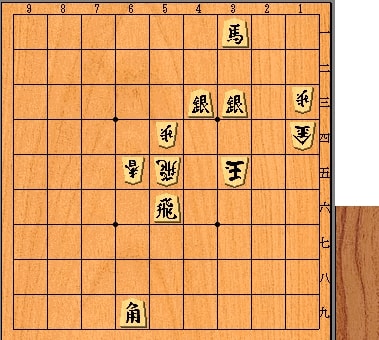

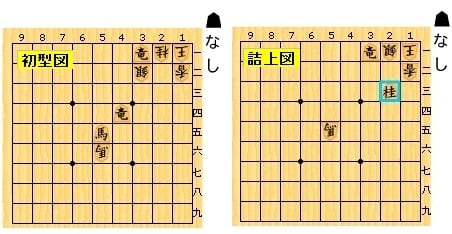

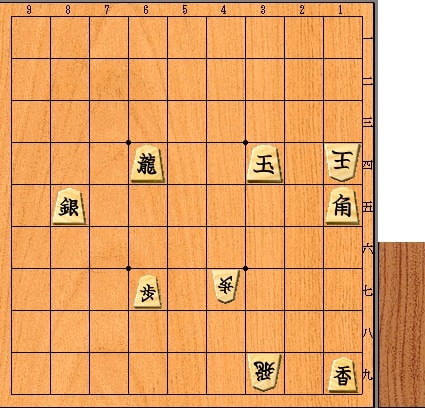

ところで、作家名を書いていて気付いたのは、梨木香歩さんって、親が将棋ファンだったのだろうか(いや、本人がペンネームを付けたのかな?)香歩というのは、江戸時代初頭の初代名人の大橋宗桂の作った詰将棋の難解作と同じだ。

ただ、単なるめぐりあわせなのか、必然なのかわからないが、現在連載中の作品は、ほぼ同一の方向を向いているように思えてしかたがない。

閉塞、または回顧。

連載中の作家は、瀧井朝世、鹿島田真希、斉藤明美、吉田篤浩、桜木紫乃、梨木香歩、三山喬、高橋秀実、江弘毅、津村節子。

鹿島田、吉田、桜木、梨木の各氏の作はどうもストーリーが前に進むということではなく、同じところを行きつ戻りつぐるぐる回る感じが強い。

斉藤、三山、江、津村各氏は回顧ものだ。特に斉藤、津村作は自己の回顧録みたいなものである。三山、江の両氏作も歴史を書いているのか小説を書いているのか判然としない。

瀧井、高橋両氏作はエッセイである。

思えば、石原慎太郎議員が芥川賞の選考委員を辞したのも、「刺激が少ない」からということだったと記憶するが、まさにそういう文学が主流になってきているのかもしれない。村上春樹のせいかもしれない。

ところで、作家名を書いていて気付いたのは、梨木香歩さんって、親が将棋ファンだったのだろうか(いや、本人がペンネームを付けたのかな?)香歩というのは、江戸時代初頭の初代名人の大橋宗桂の作った詰将棋の難解作と同じだ。

1989年のモスクワを舞台としたKGBとCIAの暗闘をテーマにしたスパイ小説である。時は、ゴルバチョフが「共産党をぶっこわす」と物騒なことを言いながら共産主義社会の破壊を始めていた時期である。実際、翌年には80年にわたるソ連は崩壊してしまうのだが、米ソ対立構造があったからこそ飯を食ってきたのが両陣営の防諜組織である。

1989年のモスクワを舞台としたKGBとCIAの暗闘をテーマにしたスパイ小説である。時は、ゴルバチョフが「共産党をぶっこわす」と物騒なことを言いながら共産主義社会の破壊を始めていた時期である。実際、翌年には80年にわたるソ連は崩壊してしまうのだが、米ソ対立構造があったからこそ飯を食ってきたのが両陣営の防諜組織である。 渋谷BUNKAMURAで開催中の白隠展(~2/24)へ。

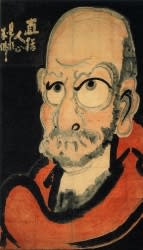

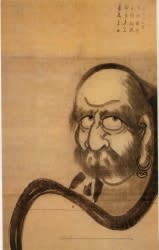

渋谷BUNKAMURAで開催中の白隠展(~2/24)へ。 そして選りすぐりの白隠画を端から観て思ったのは、主に3パターンがあるな、ということ。布教用と芸術と遊び。

そして選りすぐりの白隠画を端から観て思ったのは、主に3パターンがあるな、ということ。布教用と芸術と遊び。 そして、遊びの領域としては市中の雑事をさらりと描いたもの。こどもの遊び、大人の遊び(花魁)、七福神など。他人に頼まれて筆を運ぶことも多かったようだ。「すたすた坊主」という自作のキャラクターを作っている。

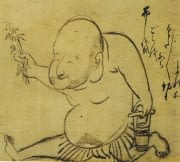

そして、遊びの領域としては市中の雑事をさらりと描いたもの。こどもの遊び、大人の遊び(花魁)、七福神など。他人に頼まれて筆を運ぶことも多かったようだ。「すたすた坊主」という自作のキャラクターを作っている。 よく見ると、正義の味方である鍾馗さまが、捕まえた四人の鬼を擂鉢の中に入れて、血まみれの擂棒でゴリゴリとつぶして鬼味噌にしている。手伝う息子が「どんな味がするかなめてみたいよ」とニコニコしているわけだ。

よく見ると、正義の味方である鍾馗さまが、捕まえた四人の鬼を擂鉢の中に入れて、血まみれの擂棒でゴリゴリとつぶして鬼味噌にしている。手伝う息子が「どんな味がするかなめてみたいよ」とニコニコしているわけだ。

ミステリばかり読んでいていいのだろうかと思うのだが、『裏切りの国』(ギャビン・ライアル)を読む。ライアルといえば、『深夜プラス1』が有名であるが、本作は、舞台をキプロスとイスラエルに設定。

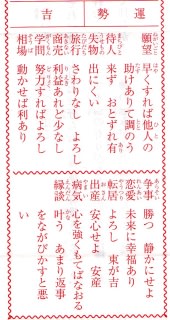

ミステリばかり読んでいていいのだろうかと思うのだが、『裏切りの国』(ギャビン・ライアル)を読む。ライアルといえば、『深夜プラス1』が有名であるが、本作は、舞台をキプロスとイスラエルに設定。 初詣の時に引いた「おみくじ」だが、『吉』だった。

初詣の時に引いた「おみくじ」だが、『吉』だった。

それで、最後の曲。「11:49」。鐘の音が入る。最後に鐘というのはベルリオーズの「幻想交響曲」の第5楽章が有名。あれは地獄の鐘なのだけど、「MOVE」の鐘はなんだろう。なんとなく、区切りの鐘という感じがする。

それで、最後の曲。「11:49」。鐘の音が入る。最後に鐘というのはベルリオーズの「幻想交響曲」の第5楽章が有名。あれは地獄の鐘なのだけど、「MOVE」の鐘はなんだろう。なんとなく、区切りの鐘という感じがする。

先週の「

先週の「

元ナースの小林光恵さんのエッセイというか体験談。

元ナースの小林光恵さんのエッセイというか体験談。