先週終わった都市対抗野球に現勤務先の取引先企業が出場したため、営業上、応援参加ということになった。東京ドームはエアコン完備なので、まだしも・・

といっても、出場選手の名前も、さらに相手チームのチーム名すら知らない。野球のルールは知っている。少しだけ、重要ポジションをこなしていたことがある程度だ。感覚的にわかっているのは、応援するよりも応援される方が気持ちいいということかな。

で、内野席の後ろの方(つまり準外野席)で応援グッズを振り回すことになったのだが、要領がよくわからないまま、どうも試合の方がどんどん進んでいって、お仕事終了となる。予想と異なり、相手チーム(あるいは味方チーム)にヤジを飛ばすという習慣はないようだ(広島じゃないから)。

見たところ、外国人選手はいないようだが日本人限定なのだろうか。都市対抗といっても東京は「東京都」という単位らしいが、大阪が「都」になるとどうなるのだろう。

その他、色々と疑問が湧きあがったが、ドームを出て三歩あるいたら、ほとんど忘れてしまった。

ところで、トーナメント制なので、勝つとワンモア・プリーズとなるのだが、本当にみんなが応援しているのだろうか。

といっても、出場選手の名前も、さらに相手チームのチーム名すら知らない。野球のルールは知っている。少しだけ、重要ポジションをこなしていたことがある程度だ。感覚的にわかっているのは、応援するよりも応援される方が気持ちいいということかな。

で、内野席の後ろの方(つまり準外野席)で応援グッズを振り回すことになったのだが、要領がよくわからないまま、どうも試合の方がどんどん進んでいって、お仕事終了となる。予想と異なり、相手チーム(あるいは味方チーム)にヤジを飛ばすという習慣はないようだ(広島じゃないから)。

見たところ、外国人選手はいないようだが日本人限定なのだろうか。都市対抗といっても東京は「東京都」という単位らしいが、大阪が「都」になるとどうなるのだろう。

その他、色々と疑問が湧きあがったが、ドームを出て三歩あるいたら、ほとんど忘れてしまった。

ところで、トーナメント制なので、勝つとワンモア・プリーズとなるのだが、本当にみんなが応援しているのだろうか。

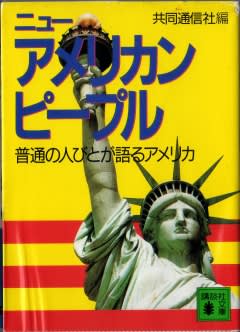

そして、杉原ストーリーについては既に大量の書物が出版されているのだが、本書は、幸運にも杉原ビザを手に入れた人たちが米国へ逃避していった、その避難民とそれを手助けした多くの日本人のストーリーなのである。

そして、杉原ストーリーについては既に大量の書物が出版されているのだが、本書は、幸運にも杉原ビザを手に入れた人たちが米国へ逃避していった、その避難民とそれを手助けした多くの日本人のストーリーなのである。

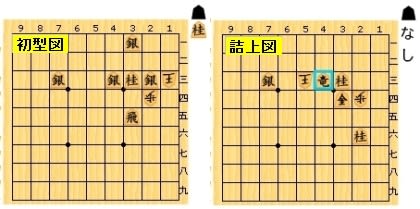

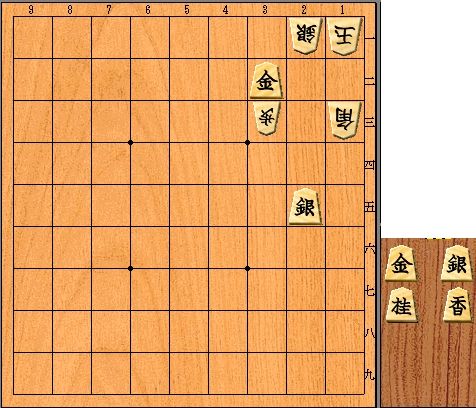

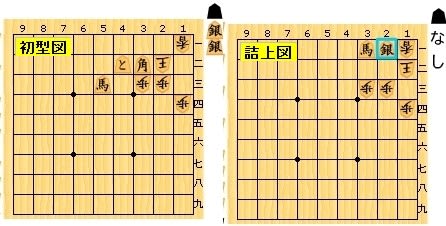

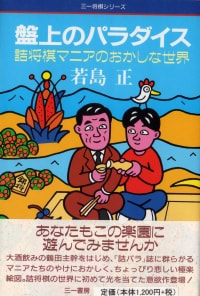

今や唯一に近い詰将棋発表誌である「詰将棋パラダイス」誌だが、発刊日は、毎月1日である。とはいっても昨年の後半あたりは、だいたい前月の末日にポストに届いていた。雑誌というのは、そういうものだ。発刊日の午前0時までには読者の手元に届くというのが原則だ。

今や唯一に近い詰将棋発表誌である「詰将棋パラダイス」誌だが、発刊日は、毎月1日である。とはいっても昨年の後半あたりは、だいたい前月の末日にポストに届いていた。雑誌というのは、そういうものだ。発刊日の午前0時までには読者の手元に届くというのが原則だ。