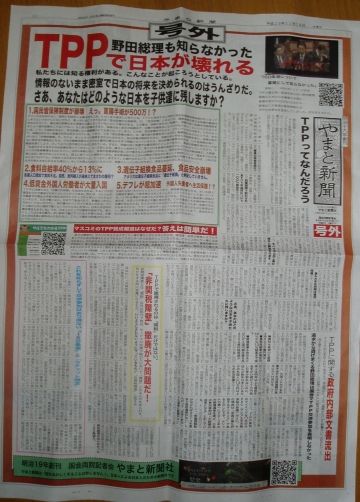

新橋駅前で、号外が配られていた。

『TPP』とか、『野田総理』とか文字があるので、思わず受け取って、あとで電車の中で、ちょっとだけ読んで、すぐに恥ずかしいので鞄に逆戻りとなった。

明治19年創刊「やまと新聞」だった。帰宅後こっそり読んでみる。

どうも年間4回だけ発行される新聞らしい。検索してみると、やや、特定の方向性があるようだ。

たとえば、TPPグループに入ると、

1.保険医が高額診療に走り、盲腸手術が500万円になる。

2.食料自給率が40%から13%になる。

3.低賃金外国人労働者が大量入国する。

4.デフレが加速し、外国人失業者へ生活保護が必要となる。

5.ウォール街の失業者が日本に押し寄せる。

などが起こると、確信を持って書かれている。

ようするに、外国人が嫌いなわけだ。

まあ、本交渉も始まってないのに、すごい想像力だと思うが、前首相の菅直人により予言めいたワンフレーズである「日本の開国」という言葉が不思議なほど重なってみえる。

1850年代から約15年にわたる日本の開国劇とそっくりではないだろうか。

開国の時の順番を言えば、

1.外国船が日本のまわりをウロウロしはじめる。

2.米国ペリー艦隊が威嚇外交にやってくる。

3.国内が騒然とし、時の大老井伊直弼は外圧に屈し不平等条約で開国を決定

4.これに対し水戸藩が中心となって尊王攘夷運動が起きる。

5.ところが、長州、薩摩は外国との戦争で実力差を認め、攘夷をやめ倒幕にしぼる。

6.攘夷派は梯子をはずされ自滅。

7.幕府崩壊

8.新政府は大々的に洋風をとりいれてしまう

まず、最近、日本を取り巻く国から領土問題を持ち出されて、一方的に防御専門になってしまっている(憲法のせいもあるが)。

そこでTPPをアメリカが持ち出した。さらに、「これからの米軍の主戦場は太平洋だ」とか、ノーベル平和賞の大統領が演説を始めたわけだ(アフガン傀儡政権を見捨てたともいえる)。

そして、TPP賛成派と反対派が争っているわけだ。水戸藩みたいだ。21世紀版紙芝居は、ここまでがライヴで進んでいる。

幕末史では、幕府が取り締まりを強化し、逆に井伊直弼が暗殺される。

そして、薩長が攘夷をやめて開国路線となったため、水戸藩士は歴史の捨石となった。現代風にいえば、JAが農民の味方をやめ、日本最大食料輸入業者となって、外国農業資本の国内受け入れ窓口になったりして、態度豹変したりすることだ。

結局、幕末だって、今だって、反対論の多くは「被害者意識」が先に立ってしまう。だから不平等条約になってしまう。

思うに、幕末の条約の不平等の最大のものは、教科書に書いてあることとは異なるが、「相手国に公使館を設置しなかったこと」だと思うわけだ。

この点について、色々な資料をみても、日本は米国人が日本になるべく来ないようにという観点で交渉しているわけで、日本人が米国で生活することなんか考えていなかったようだ。

だいたい、攻めるとか守るとか国益といったあいまいな観点で交渉するというような発想は危険である。未来のことなんか殆どわからないのである。野田総理だって、民主党政権に変わった時に、2年後に野田が総理になるなんて予想していた人は日本中さがしても10人もいないのではないだろうか。

ところで、この号外の裏には近未来小説ということで「TPP後の日本」という小説が掲載されている。号外に小説が掲載されるというのも椿事だが、その小説の内容がなかなか奇抜で面白い。

たぶん舞台は約10年後の東京。総理大臣が替わる。フランク・ホプキンス大統領である。なにしろ外国人が大量に日本に流入し、選挙権も持っているため、ついに外国人が総理大臣となる。議員食堂のメニューもハンバーガーやフライドポテト、それに犬料理も登場。

日本企業の公用語は、英語か中国語になる。日比谷公園は不良外国人労働者のたまり場になり外国人テント村もできる。平成26年には国民投票で天皇制が廃止になる。

飲み屋にいっても日本酒は一合5万円もする。日本でコメが作れなくなったり、水源地の水を外国人が買い占めたりした結果だそうだ。

そして主人公は、「必ず日本を取り返してみせる」という決意をもって、何か危険なことを決意したのである。

ブラジルの人気作家パウロ・コエーリョのべストセラー、『アルケミスト』を読む。

ブラジルの人気作家パウロ・コエーリョのべストセラー、『アルケミスト』を読む。

蘆花公園の世田谷美術館で12月4日まで公開の『萩原朔太郎展』を覗く。生誕125周年。

蘆花公園の世田谷美術館で12月4日まで公開の『萩原朔太郎展』を覗く。生誕125周年。

食文化の歴史の話だが、書名のように馬琴の食卓を通して江戸の庶民の食文化を推し量ろうというような本ではない。馬琴の話は16話ある中の一つである。江戸時代だけじゃなく平安時代の話もあれば明治の話もあり、さらに数十年前の話もある。

食文化の歴史の話だが、書名のように馬琴の食卓を通して江戸の庶民の食文化を推し量ろうというような本ではない。馬琴の話は16話ある中の一つである。江戸時代だけじゃなく平安時代の話もあれば明治の話もあり、さらに数十年前の話もある。

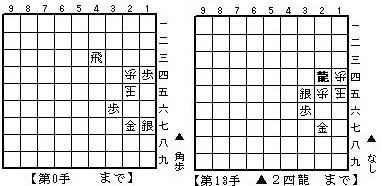

少し前の朝日新聞朝刊の4コマ漫画「ののちゃん」で、妙なものがテーマになっていた。

少し前の朝日新聞朝刊の4コマ漫画「ののちゃん」で、妙なものがテーマになっていた。

東日本大震災の後、科学者兼エッセイストである寺田寅彦博士の、天災関係のエッセイを集めて、角川書店が文庫にまとめた一冊である。

東日本大震災の後、科学者兼エッセイストである寺田寅彦博士の、天災関係のエッセイを集めて、角川書店が文庫にまとめた一冊である。