国立公文書館の春の特別展。既に終わってしまったものを語るのもちょっとだが、公文書館のHPで、展示終了後もかなりの資料を読むことができる(もちろん、現物を見た方が感動は大きい)。

大部分の資料は、江戸時代の徳川家の図書館である紅葉山文庫で所蔵されていたものである。

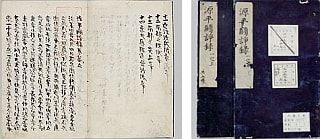

まず、目を引くのが現存最古の歴史書と言われる古事記。そして勅撰の国史として最古になる日本書紀。古くは「日本紀」と呼ばれる。本の書名には「日本紀」となっているがなぜ日本書紀と言うのだろうか。

ところで、古事記が完成したのは712年で、来年2012年は、古事記1300年の記念の年であるそうだ。古事記の舞台の多くは現島根県ということで、盛大なイベントも準備されているそうだ。島根県で盛り上がっている話題は、この古事記1300年祭と、全国で島根だけが県庁所在地(松江市)に原発があり、福島と同型機であり、さらに故障していた原発が立ち上がるかどうか、という問題らしい。(立ち上がらなくても危険であることは多くの国民が知ることになってしまった)。

この古事記、日本書紀はじめ、多くの資料は、刊行当時の本物ではなく、各地に伝わる書籍を家康が調査し、「慶長御写本」といって、いわばコピーとして自分のコレクションに加えたものだそうだ。家康ほどの実力者が、古寺等に伝わる古書を強奪ではなく、写し取るという行動にでたのか、よくわからない。だいたい、集めた理由だってよくわからない。

そして、国史というのは、日本書紀に始まり、続日本紀、日本後紀、続日本後紀、日本文徳天皇実録、日本三代実録と続く。この日本三代実録は清和、陽成、光孝の三代の天皇の治世(858年~887年)をまとめたもので、最近話題の貞観時代を含んでいる。完成したのは901年。編者の一人は菅原道真である。

道真が役人になったのは貞観13年のことで、貞観地震の2年後。試験で、「地震について述べよ」という出題があったそうだ。解答は伝わっていない。この貞観時代には、隕石、火山、疫病、火山(富士山、阿蘇山、鳥海山、開聞岳)が爆発。地震も越中越後、貞観地震、播磨・山城地震と大地震が多発。さらに応天門の変という政治的陰謀まで起きている。

日本三代実録には、地震や災害の克明な記録が克明に記載されているようだが、地震問題に苦しんだ菅原道真の影響なのだろうか。

東日本大震災の時の宰相は菅直人。菅原道真と名前は似ているが、別人である。道真がいれば、と思う方もいるだろうが、その道真は三代実録完成の901年に政変で太宰府へ飛ばされる。その後、全国に天変地異が多発することになるので悪口は言わない方がいい。

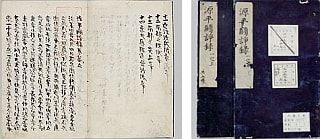

そして、歴史と並ぶもう一つの柱の「物語」。平家物語は、通常、盛者必衰の物語として平家よりの視点を与えられるのだが、今回の展示では、「源平闘じょう(言ヘンに争)録」として源氏からの視点で、誰を生け捕りにしたとか、首を切ったとか、そういうことが並んでいる。ものは書きようということだろうか。

戦争文学は、敗者の立場で語られた方が面白い。

大部分の資料は、江戸時代の徳川家の図書館である紅葉山文庫で所蔵されていたものである。

まず、目を引くのが現存最古の歴史書と言われる古事記。そして勅撰の国史として最古になる日本書紀。古くは「日本紀」と呼ばれる。本の書名には「日本紀」となっているがなぜ日本書紀と言うのだろうか。

ところで、古事記が完成したのは712年で、来年2012年は、古事記1300年の記念の年であるそうだ。古事記の舞台の多くは現島根県ということで、盛大なイベントも準備されているそうだ。島根県で盛り上がっている話題は、この古事記1300年祭と、全国で島根だけが県庁所在地(松江市)に原発があり、福島と同型機であり、さらに故障していた原発が立ち上がるかどうか、という問題らしい。(立ち上がらなくても危険であることは多くの国民が知ることになってしまった)。

この古事記、日本書紀はじめ、多くの資料は、刊行当時の本物ではなく、各地に伝わる書籍を家康が調査し、「慶長御写本」といって、いわばコピーとして自分のコレクションに加えたものだそうだ。家康ほどの実力者が、古寺等に伝わる古書を強奪ではなく、写し取るという行動にでたのか、よくわからない。だいたい、集めた理由だってよくわからない。

そして、国史というのは、日本書紀に始まり、続日本紀、日本後紀、続日本後紀、日本文徳天皇実録、日本三代実録と続く。この日本三代実録は清和、陽成、光孝の三代の天皇の治世(858年~887年)をまとめたもので、最近話題の貞観時代を含んでいる。完成したのは901年。編者の一人は菅原道真である。

道真が役人になったのは貞観13年のことで、貞観地震の2年後。試験で、「地震について述べよ」という出題があったそうだ。解答は伝わっていない。この貞観時代には、隕石、火山、疫病、火山(富士山、阿蘇山、鳥海山、開聞岳)が爆発。地震も越中越後、貞観地震、播磨・山城地震と大地震が多発。さらに応天門の変という政治的陰謀まで起きている。

日本三代実録には、地震や災害の克明な記録が克明に記載されているようだが、地震問題に苦しんだ菅原道真の影響なのだろうか。

東日本大震災の時の宰相は菅直人。菅原道真と名前は似ているが、別人である。道真がいれば、と思う方もいるだろうが、その道真は三代実録完成の901年に政変で太宰府へ飛ばされる。その後、全国に天変地異が多発することになるので悪口は言わない方がいい。

そして、歴史と並ぶもう一つの柱の「物語」。平家物語は、通常、盛者必衰の物語として平家よりの視点を与えられるのだが、今回の展示では、「源平闘じょう(言ヘンに争)録」として源氏からの視点で、誰を生け捕りにしたとか、首を切ったとか、そういうことが並んでいる。ものは書きようということだろうか。

戦争文学は、敗者の立場で語られた方が面白い。

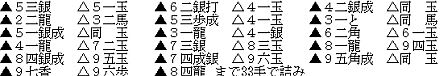

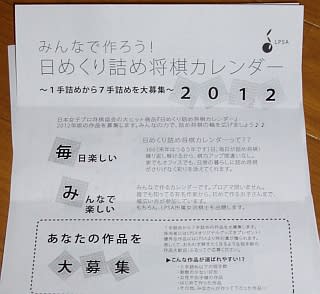

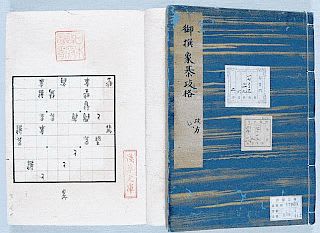

書物は二冊ワンセットになっていて、一冊には、百題の詰将棋が各1ページに記載され、もう一冊にはその解答が書かれている。ホームページの画像は、解答書の方の表紙と思われる。

書物は二冊ワンセットになっていて、一冊には、百題の詰将棋が各1ページに記載され、もう一冊にはその解答が書かれている。ホームページの画像は、解答書の方の表紙と思われる。

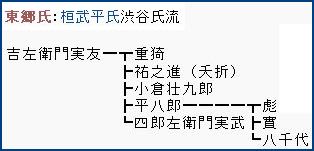

で、他の3人とはかなり異なる分野に属すると思われる東郷青児だが、実は冒頭に述べた薩摩英国留学生の「東郷愛之進」の孫にあたるわけだ。ただし、実は血の繋がらない孫というややこしい関係になっている。

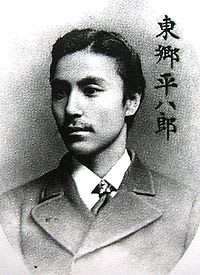

で、他の3人とはかなり異なる分野に属すると思われる東郷青児だが、実は冒頭に述べた薩摩英国留学生の「東郷愛之進」の孫にあたるわけだ。ただし、実は血の繋がらない孫というややこしい関係になっている。 そして、一方の東郷平八郎だが、こちらは薩英戦争に参加するもその力の差に愕然とするばかりだったそうだ。戊辰戦争に参加し、主に海軍として、榎本武揚、土方歳三を中心とした幕府軍と海上戦を経験。

そして、一方の東郷平八郎だが、こちらは薩英戦争に参加するもその力の差に愕然とするばかりだったそうだ。戊辰戦争に参加し、主に海軍として、榎本武揚、土方歳三を中心とした幕府軍と海上戦を経験。 その後、平八郎は日本海海戦では、丁字戦法という奇策を用いる。正面から迫るバルチック艦隊に対して横向きに艦船を並べて一斉砲撃を始める。軍艦は構造上縦長なので、そのまま戦闘を始めるよりも、横向きで艦砲射撃をした方が大量に砲弾を発射できるわけだ。ただし、横向きになることで、被弾する率が高いので、生きるか死ぬかという一発勝負型であるのだろう。なんとなく、先祖の編み出した示現流剣法と通じるところがある。なお、現代示現流は、平八郎と示現流をなんとか結び付けようとしているが、ちょっと苦しい。

その後、平八郎は日本海海戦では、丁字戦法という奇策を用いる。正面から迫るバルチック艦隊に対して横向きに艦船を並べて一斉砲撃を始める。軍艦は構造上縦長なので、そのまま戦闘を始めるよりも、横向きで艦砲射撃をした方が大量に砲弾を発射できるわけだ。ただし、横向きになることで、被弾する率が高いので、生きるか死ぬかという一発勝負型であるのだろう。なんとなく、先祖の編み出した示現流剣法と通じるところがある。なお、現代示現流は、平八郎と示現流をなんとか結び付けようとしているが、ちょっと苦しい。 本当は平等ではない「四民平等制」のため、元サムライ(士族)と平民の間の不平等が公認のものになったためだ。そして、元サムライ格を与えられていた朴家の身分も中二階風になってしまう。そこで、思い切ったウルトラCを行ったわけだ。

本当は平等ではない「四民平等制」のため、元サムライ(士族)と平民の間の不平等が公認のものになったためだ。そして、元サムライ格を与えられていた朴家の身分も中二階風になってしまう。そこで、思い切ったウルトラCを行ったわけだ。 そして、時代を下って、幕末である。1840年。四人の中の一人「東郷愛之進」が生まれたとされる。奇妙なことに実際に1840年に生まれたとすると、享年との矛盾が生じることになる。1843年か1844年に生まれた可能性もある、としておく。さらに1848年「東郷平八郎」が生まれる。当初、この二人が兄弟だったのではないかと思っていたのだが、別家のようだ。愛之進は、薩摩藩士の中でも身分的にはかなり下位の方だったらしく、1865年に彼を含んで19名が薩摩藩英国留学生に選ばれた中で、名簿の最下位に近い所に名前が書かれている。ただ、やや腑に落ちない点も感じる。

そして、時代を下って、幕末である。1840年。四人の中の一人「東郷愛之進」が生まれたとされる。奇妙なことに実際に1840年に生まれたとすると、享年との矛盾が生じることになる。1843年か1844年に生まれた可能性もある、としておく。さらに1848年「東郷平八郎」が生まれる。当初、この二人が兄弟だったのではないかと思っていたのだが、別家のようだ。愛之進は、薩摩藩士の中でも身分的にはかなり下位の方だったらしく、1865年に彼を含んで19名が薩摩藩英国留学生に選ばれた中で、名簿の最下位に近い所に名前が書かれている。ただ、やや腑に落ちない点も感じる。

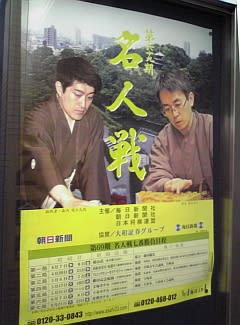

名人戦7番勝負が、淡々と進んでいる。過去7回名人位に坐っている羽生19世名人と過去5回名人位に坐っている森内18世名人。5回名人になると永世名人の資格を得られることになっている。実力名人制になってからは、木村義雄、大山康晴、中原誠、谷川浩司、森内俊之、羽生善治の6人である。

名人戦7番勝負が、淡々と進んでいる。過去7回名人位に坐っている羽生19世名人と過去5回名人位に坐っている森内18世名人。5回名人になると永世名人の資格を得られることになっている。実力名人制になってからは、木村義雄、大山康晴、中原誠、谷川浩司、森内俊之、羽生善治の6人である。