選挙が終わり、次の注目点。

1.小沢氏の処遇 →小沢党に向かうのか、追い払うのか。西松は?

2.政権の組み方 →「1」に関係する。

3.閣僚の顔ぶれ →「社民党」「国民新党」の入閣は?

もう少し後で、今、役人たちが棚上げ処理待ちしている重要案件多数の方向性を決めなければならなくなるだろう。そこから右往左往がはじまるだろうか。

実際には、米国でも欧州でも政権交代はしょっちゅう起きているが、それで何か重大な国民のアイデンティティが変わったことなどないのだから、たいしたことにはならないのだろう。

例えば、現在の米国で問題になっている国民健康保険の問題でも、日本では本人が1割から3割負担するということで、そのあたりが国民的コンセンサスになっている。米国も、いきなりスウェーデンと比較するなどという勘違いの元に議論しているが、日本でも、国民負担「ゼロ」みたいなことを考える人はほとんどいないだろう。

まあ、そういうバランス感覚に富み過ぎているのが日本人なのだろうが、結局、あれこれやっているうちに、出生率でも少し上がれば、それが最大の功績だったということになるのかもしれない。

ほんの少しだが、北方領土交渉には期待している。

ところで、投票会場の小学校で、トラブっていた。市から転出間もない人が、転居先に届いた入場券で投票しようとしたら、「コンピューター上、選挙権がない」と言われたようだ。それなら入場券が届かないはずだからおかしな話だ。

係りの人があちこちに電話をかけ、「ある」とか「ない」とか大忙しだ。

騒ぎを覗きにいったら、だいたいわかった。

同時に行われる市長選挙用のマニュアルを見ているわけだ。

市長選挙の投票権はなし、衆議院儀員選挙と最高裁国民審査の投票権はあり、である。

よく、係員のミスで一票が無駄になるケースが報じられるが、投票前に無駄になるケースもありそうだ。(表沙汰にはならないわけだ)

1.小沢氏の処遇 →小沢党に向かうのか、追い払うのか。西松は?

2.政権の組み方 →「1」に関係する。

3.閣僚の顔ぶれ →「社民党」「国民新党」の入閣は?

もう少し後で、今、役人たちが棚上げ処理待ちしている重要案件多数の方向性を決めなければならなくなるだろう。そこから右往左往がはじまるだろうか。

実際には、米国でも欧州でも政権交代はしょっちゅう起きているが、それで何か重大な国民のアイデンティティが変わったことなどないのだから、たいしたことにはならないのだろう。

例えば、現在の米国で問題になっている国民健康保険の問題でも、日本では本人が1割から3割負担するということで、そのあたりが国民的コンセンサスになっている。米国も、いきなりスウェーデンと比較するなどという勘違いの元に議論しているが、日本でも、国民負担「ゼロ」みたいなことを考える人はほとんどいないだろう。

まあ、そういうバランス感覚に富み過ぎているのが日本人なのだろうが、結局、あれこれやっているうちに、出生率でも少し上がれば、それが最大の功績だったということになるのかもしれない。

ほんの少しだが、北方領土交渉には期待している。

ところで、投票会場の小学校で、トラブっていた。市から転出間もない人が、転居先に届いた入場券で投票しようとしたら、「コンピューター上、選挙権がない」と言われたようだ。それなら入場券が届かないはずだからおかしな話だ。

係りの人があちこちに電話をかけ、「ある」とか「ない」とか大忙しだ。

騒ぎを覗きにいったら、だいたいわかった。

同時に行われる市長選挙用のマニュアルを見ているわけだ。

市長選挙の投票権はなし、衆議院儀員選挙と最高裁国民審査の投票権はあり、である。

よく、係員のミスで一票が無駄になるケースが報じられるが、投票前に無駄になるケースもありそうだ。(表沙汰にはならないわけだ)

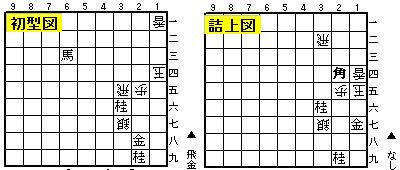

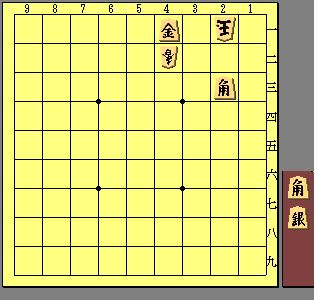

毎年のことだが、すっかり忘れてしまった頃、LPSA(日本女子プロ将棋協会)から、「2010年の日めくりカレンダー用の詰将棋に当選」と、郵便が届いた。3年連続。去年は1問だったが、今年は2問。三手詰と五手詰。そういう短いのは、作るのが難しい。例えば、七手詰だと、並みの作品なら、好手2つ。3つあれば難解作である。ところが五手詰めでも、好手一つではさまにならず、二つは必要。それなら七手詰めと変わらない。

毎年のことだが、すっかり忘れてしまった頃、LPSA(日本女子プロ将棋協会)から、「2010年の日めくりカレンダー用の詰将棋に当選」と、郵便が届いた。3年連続。去年は1問だったが、今年は2問。三手詰と五手詰。そういう短いのは、作るのが難しい。例えば、七手詰だと、並みの作品なら、好手2つ。3つあれば難解作である。ところが五手詰めでも、好手一つではさまにならず、二つは必要。それなら七手詰めと変わらない。 さて、8月15日出題分の解答

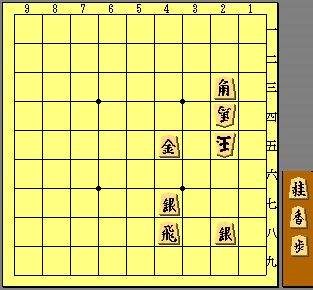

さて、8月15日出題分の解答 今週の問題は、小技、中技を攻守両方が繰り出すという、いつものようにダラダラとした展開である。

今週の問題は、小技、中技を攻守両方が繰り出すという、いつものようにダラダラとした展開である。 ロッテルダムで開かれている世界柔道で、26日には、女子48キロ級で福見友子選手が金メダルを獲得。さらに27日には女子52キロ級で中村美里選手が金メダルを獲得。

ロッテルダムで開かれている世界柔道で、26日には、女子48キロ級で福見友子選手が金メダルを獲得。さらに27日には女子52キロ級で中村美里選手が金メダルを獲得。 試合中、名前を連呼する応援が絶え間なく続くわけだ。「いけいけフクミ」とか「ゴーゴーナカムラ」とかだ。中村選手が判定で負けた時は、悲劇のオペラ会場みたいに、絶望のため息が流れた。

試合中、名前を連呼する応援が絶え間なく続くわけだ。「いけいけフクミ」とか「ゴーゴーナカムラ」とかだ。中村選手が判定で負けた時は、悲劇のオペラ会場みたいに、絶望のため息が流れた。 そして、大会最終日の30日に登場する男子100キロ級の穴井選手。くじ運が悪く、決勝にたどり着くためには、次々に強豪を倒さなければならないのだが、そうなると正統派は辛い。

そして、大会最終日の30日に登場する男子100キロ級の穴井選手。くじ運が悪く、決勝にたどり着くためには、次々に強豪を倒さなければならないのだが、そうなると正統派は辛い。 ラフマニノフのピアノ協奏曲と言えば、2番と3番が有名だが、個人的には4番も好きだ。1番もいい。曲の長さが手頃なのか2曲セットのCDが多いが、「2と3」、「1と4」という組み合わせがいいのだろうが、「2と3」と「1と2」と「2と4」とかたくさん買わないと全部そろわなくなったりする。

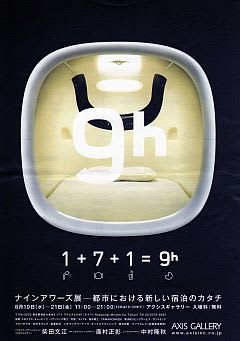

ラフマニノフのピアノ協奏曲と言えば、2番と3番が有名だが、個人的には4番も好きだ。1番もいい。曲の長さが手頃なのか2曲セットのCDが多いが、「2と3」、「1と4」という組み合わせがいいのだろうが、「2と3」と「1と2」と「2と4」とかたくさん買わないと全部そろわなくなったりする。 1+7+1=9h。ということらしく、ナインアワーズというホテルで、2009年12月に全国の1号店が開業になる。

1+7+1=9h。ということらしく、ナインアワーズというホテルで、2009年12月に全国の1号店が開業になる。 中を覗くと、どうもオーディオ系のスイッチ類が奥の方にある。人間用であった。

中を覗くと、どうもオーディオ系のスイッチ類が奥の方にある。人間用であった。 一方、この「多様な目的」にだけ、焦点をあてたホテルが登場した。六本木の隣町である麻布十番の南北線の駅から0分のところにある「HOTEL THE GLANTZ」。開業したてである。悪くいえば、シティホテル風のラヴホテルという人もいるが、時間制のホテルである。室内は最高級のベッドや調度で各種アメニティも充実(しているそうだ)。外から見ると、窓ガラスはすべてマジックミラーで外からはまったく見えない(中からは見えるのだろうか)。

一方、この「多様な目的」にだけ、焦点をあてたホテルが登場した。六本木の隣町である麻布十番の南北線の駅から0分のところにある「HOTEL THE GLANTZ」。開業したてである。悪くいえば、シティホテル風のラヴホテルという人もいるが、時間制のホテルである。室内は最高級のベッドや調度で各種アメニティも充実(しているそうだ)。外から見ると、窓ガラスはすべてマジックミラーで外からはまったく見えない(中からは見えるのだろうか)。 先日、

先日、 そういう中で、個人的にもっとも使っているのが、ローソン。

そういう中で、個人的にもっとも使っているのが、ローソン。 ところで、書き忘れていたけれど、ミニストップのスウィートも時々買ってしまう。できれば、ハロハロは中年男子用に、別の名前も用意してほしい。スウィート好きの男子って、結構多いと思うのだけど、絶対に取り逃がしていると思う。

ところで、書き忘れていたけれど、ミニストップのスウィートも時々買ってしまう。できれば、ハロハロは中年男子用に、別の名前も用意してほしい。スウィート好きの男子って、結構多いと思うのだけど、絶対に取り逃がしていると思う。 選挙まで一週間を切った。

選挙まで一週間を切った。 8人の裁判官の過去の判決などの情報が充実している。

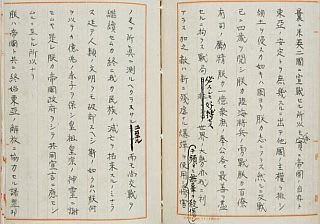

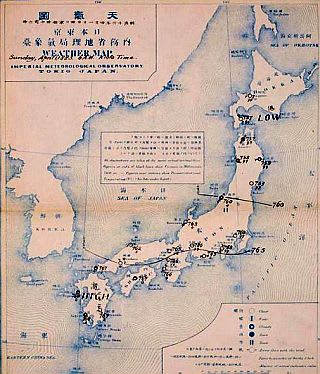

8人の裁判官の過去の判決などの情報が充実している。 そして、ポツダム宣言受諾案。

そして、ポツダム宣言受諾案。 しかし、そうであるなら、

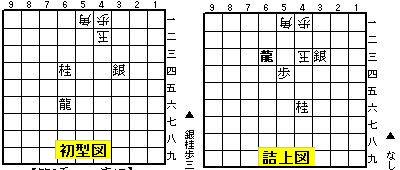

しかし、そうであるなら、 さて、8月8日の出題作の解答。

さて、8月8日の出題作の解答。 今週の問題は、初形から漠然としている。

今週の問題は、初形から漠然としている。

4月号のカエルの特集は、世界規模で拡大している「カエルツボカビ病」で、すべてのカエルが絶滅の危機に瀕している、という緊急メッセージと、人口的に健康なカエルを隔離し、いわばカエル保護センターといった場所で、種の保存が行われているということの紹介が特集されていたのだが、奈良県在住の80歳の元報道カメラマン氏にとっては、ちょっと感じるところが違ったわけなのだろう。

4月号のカエルの特集は、世界規模で拡大している「カエルツボカビ病」で、すべてのカエルが絶滅の危機に瀕している、という緊急メッセージと、人口的に健康なカエルを隔離し、いわばカエル保護センターといった場所で、種の保存が行われているということの紹介が特集されていたのだが、奈良県在住の80歳の元報道カメラマン氏にとっては、ちょっと感じるところが違ったわけなのだろう。

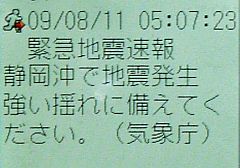

width="320" height="146" border="0" alt="jisin2" hspace="5" class="pict" align="right">そのプラスティックの箱だが、実際に自分で持っている。一応、VIDEO & COMICSと書かれているが、カセットテープを詰め込んでいる。あまり軽くない。

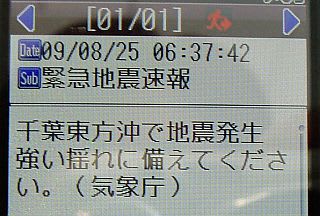

width="320" height="146" border="0" alt="jisin2" hspace="5" class="pict" align="right">そのプラスティックの箱だが、実際に自分で持っている。一応、VIDEO & COMICSと書かれているが、カセットテープを詰め込んでいる。あまり軽くない。 静岡市内では、地震の2秒前に速報が届いたそうである。2秒あれば、少なくてもふとんから立ちあがること、あるいは体を丸くして頭をかばうことくらいはできるだろう。

静岡市内では、地震の2秒前に速報が届いたそうである。2秒あれば、少なくてもふとんから立ちあがること、あるいは体を丸くして頭をかばうことくらいはできるだろう。