昨日紹介した、劇団ムーサの役者さんたち12人(女性7、男性5)は芝居の稽古をするのは、稽古のあと飲みに行くからだそうだ。12人のアンケートが公開(書き方が大げさだけど)されていた。

項目は3点。

1.好きなお酒

2.このツマミがあれば何杯でも飲めます!

3.今一番会いたい人

では、

女性Aさん

1.サッポロ黒ラベル、エビス、日本酒、ワイン

2.漬物・チーズ

3.阿修羅

発酵系が好きみたいだ。温暖化で、日本が亜熱帯になると悲しいことになる。

女性Bさん

1.魔王・影虎梅酒

2.お肉・サラダ・肉じゃが・おしんこ・チーズ

3.9年前に亡くなったボランティア・サークルのお姉さん

メタボ予備軍?

女性Cさん

1.ワイン・焼酎・日本酒

2.餃子

3.聖徳太子

お付き合いはご遠慮させていただきます。

女性Dさん

1.超ドブッ濃い赤ワイン

2.焼きたてのフランスパンとチーズ

3.カールおじさん

フルボディということかな。それが飲めるまでには人生に年季が必要。

女性Eさん

1.黒佐藤

2.たこわさ

3.産まれなかった私のお姉ちゃんかお兄さん

佐藤何某シリーズというのは確か高い焼酎だったような。産まれなかった・・という件は、フロイトにあったような

未成年じゃなかったの?

女性Fさん

1.お屠蘇

2.雪印北海道100さけるチーズ

3.美智子皇后陛下

未成年みたいなご意見ですが、100歳超の役だったような・・

女性Gさん

1.養命酒

2.刺身・酢の物

3.きょう来て下さったお客様

さぞ、長生きされるでしょう

男性Aさん

1.ウォッカ

2.ビーフジャーキー

3.102歳で亡くなった母方のおばあちゃん

口が臭そう・・

男性Bさん

1.麦焼酎

2.豆腐

3.死んだおじいちゃん

まったくノーマルです。銀行員?

男性Cさん

1.酔心(日本酒)

2.天ぷら・から揚げ

3.エリザベート

個人的には、酔心は嫌いだ。嫌な思いでが・・ふつうは「すがき」とか一緒のはずなのだけど。エリザベートって英国人?英会話OK?

男性Dさん

1.ジントニック

2.鳥軟骨のからあげ

3.サモハン・キンポー

タフな人生って感じ。それが、過去のことなのか、未来なのかが大問題。

男性Eさん

1.ビール

2.枝豆

3.クレオパトラ

戦前生まれかな?

ところで、一体、みんなで飲みにいって、どういうオーダーになるのだろう。ちゃんとした料理は要らないみたいだけど。

で、ここまで書けば、自分のことを書かなければならないだろうけど、実は、あまり好き嫌いが強くないので、まあ、絶対的に好きなものということではなく、相対的に好きなものということかな。

1.好きなお酒

サントリービール(普通のモルツ)

黒霧島(比較的安い芋焼酎)

オールド・パーの水割り

2.好きなツマミ

蛸刺し(生)

焼きビーフン

冷やしトマト

3.一番会いたい人

今、ブログを読んでいる、「あなた」

北国のジョンちゃん。私が口説いてみたい。

項目は3点。

1.好きなお酒

2.このツマミがあれば何杯でも飲めます!

3.今一番会いたい人

では、

女性Aさん

1.サッポロ黒ラベル、エビス、日本酒、ワイン

2.漬物・チーズ

3.阿修羅

発酵系が好きみたいだ。温暖化で、日本が亜熱帯になると悲しいことになる。

女性Bさん

1.魔王・影虎梅酒

2.お肉・サラダ・肉じゃが・おしんこ・チーズ

3.9年前に亡くなったボランティア・サークルのお姉さん

メタボ予備軍?

女性Cさん

1.ワイン・焼酎・日本酒

2.餃子

3.聖徳太子

お付き合いはご遠慮させていただきます。

女性Dさん

1.超ドブッ濃い赤ワイン

2.焼きたてのフランスパンとチーズ

3.カールおじさん

フルボディということかな。それが飲めるまでには人生に年季が必要。

女性Eさん

1.黒佐藤

2.たこわさ

3.産まれなかった私のお姉ちゃんかお兄さん

佐藤何某シリーズというのは確か高い焼酎だったような。産まれなかった・・という件は、フロイトにあったような

未成年じゃなかったの?

女性Fさん

1.お屠蘇

2.雪印北海道100さけるチーズ

3.美智子皇后陛下

未成年みたいなご意見ですが、100歳超の役だったような・・

女性Gさん

1.養命酒

2.刺身・酢の物

3.きょう来て下さったお客様

さぞ、長生きされるでしょう

男性Aさん

1.ウォッカ

2.ビーフジャーキー

3.102歳で亡くなった母方のおばあちゃん

口が臭そう・・

男性Bさん

1.麦焼酎

2.豆腐

3.死んだおじいちゃん

まったくノーマルです。銀行員?

男性Cさん

1.酔心(日本酒)

2.天ぷら・から揚げ

3.エリザベート

個人的には、酔心は嫌いだ。嫌な思いでが・・ふつうは「すがき」とか一緒のはずなのだけど。エリザベートって英国人?英会話OK?

男性Dさん

1.ジントニック

2.鳥軟骨のからあげ

3.サモハン・キンポー

タフな人生って感じ。それが、過去のことなのか、未来なのかが大問題。

男性Eさん

1.ビール

2.枝豆

3.クレオパトラ

戦前生まれかな?

ところで、一体、みんなで飲みにいって、どういうオーダーになるのだろう。ちゃんとした料理は要らないみたいだけど。

で、ここまで書けば、自分のことを書かなければならないだろうけど、実は、あまり好き嫌いが強くないので、まあ、絶対的に好きなものということではなく、相対的に好きなものということかな。

1.好きなお酒

サントリービール(普通のモルツ)

黒霧島(比較的安い芋焼酎)

オールド・パーの水割り

2.好きなツマミ

蛸刺し(生)

焼きビーフン

冷やしトマト

3.一番会いたい人

今、ブログを読んでいる、「あなた」

北国のジョンちゃん。私が口説いてみたい。

今回は、劇団「ムーサ」による『君と一緒に鎮魂歌(レクイエム)』。

今回は、劇団「ムーサ」による『君と一緒に鎮魂歌(レクイエム)』。

片岡鶴太郎氏のトークを聞く。これも野村の自由学校から。

片岡鶴太郎氏のトークを聞く。これも野村の自由学校から。

都内で開かれた、人気政治評論家の屋山太郎氏の講演会に行く。

都内で開かれた、人気政治評論家の屋山太郎氏の講演会に行く。

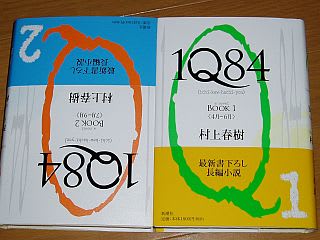

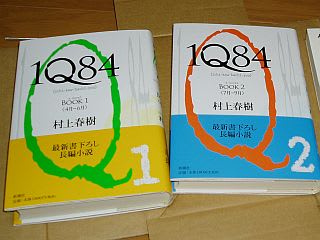

小説1Q84が売れ続けているそうだ。BOOK1が約550ページ、BOOK2が約500ページ。先日、西日本に新幹線で出張する時、行きに1冊、帰りに1冊読む。ちょうど7時間。

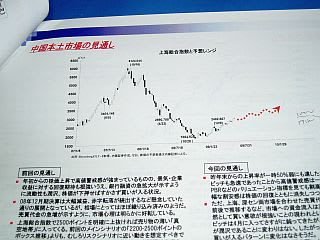

小説1Q84が売れ続けているそうだ。BOOK1が約550ページ、BOOK2が約500ページ。先日、西日本に新幹線で出張する時、行きに1冊、帰りに1冊読む。ちょうど7時間。 内藤証券と言えば中国株が有名だが、この社が中国に本格的に取り組んだのは、山一が廃業した時に、転職した人たちの力に負うようだ。

内藤証券と言えば中国株が有名だが、この社が中国に本格的に取り組んだのは、山一が廃業した時に、転職した人たちの力に負うようだ。 最初のカテゴリーは、好業績で株価急伸中の銘柄。BYD(自動車)とかミスター康(即席麺)、不動産関係など。

最初のカテゴリーは、好業績で株価急伸中の銘柄。BYD(自動車)とかミスター康(即席麺)、不動産関係など。 早稲田大学政治経済学術院教授の若田部昌澄氏の経済リポートを聴く。野村の主催。

早稲田大学政治経済学術院教授の若田部昌澄氏の経済リポートを聴く。野村の主催。 店頭に不足しているといっても『ウイルス対応マスク』の話しではない。

店頭に不足しているといっても『ウイルス対応マスク』の話しではない。 ということでは、市の資源再生センターみたいだが、小包には目的物が入っていたことを忘れていた。それは、本である。

ということでは、市の資源再生センターみたいだが、小包には目的物が入っていたことを忘れていた。それは、本である。 ということなので、まだ読んでいないので、コメント欄に、この小説のストーリーに関しての意見を書かれても、対応困難。

ということなので、まだ読んでいないので、コメント欄に、この小説のストーリーに関しての意見を書かれても、対応困難。

大統領の名前と同じという小浜市。実は、ある産業に特化していた。

大統領の名前と同じという小浜市。実は、ある産業に特化していた。 よく考えると、日本の農業そのものの歴史のような話である。60余年前の農地解放政策から、長い長い期間、そのままの形で風化していって、全国の農業人口は減少し、農地は加速度的に減少し、今頃になって、いくつかの農業革命が単発的に発生。

よく考えると、日本の農業そのものの歴史のような話である。60余年前の農地解放政策から、長い長い期間、そのままの形で風化していって、全国の農業人口は減少し、農地は加速度的に減少し、今頃になって、いくつかの農業革命が単発的に発生。 ところで、2009年3月26日、東京銀座ブロッサム会場で、渡辺喜美氏の講演会があった。新潮社フォーサイト誌の主催である。自民党からの脱党直後でもあり、入場券の事前抽選に落選したため、ライブで聴くことができずに、だいぶ遅れて講演会の録音CDが届いた。さらに、それからだいぶ遅れて聴くことになる。

ところで、2009年3月26日、東京銀座ブロッサム会場で、渡辺喜美氏の講演会があった。新潮社フォーサイト誌の主催である。自民党からの脱党直後でもあり、入場券の事前抽選に落選したため、ライブで聴くことができずに、だいぶ遅れて講演会の録音CDが届いた。さらに、それからだいぶ遅れて聴くことになる。