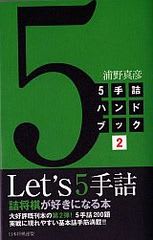

最近、浦野真彦七段の「5手詰ハンドブック2」を解いた。浦野七段は短編の名手で、「5手詰」の詰将棋集を何冊か出されている。本書も200題も入っていて、瞬時に解けるものもあるが、うんうん言ってやっと解いて、答えを突き合わせるような難解作もある。

最近、浦野真彦七段の「5手詰ハンドブック2」を解いた。浦野七段は短編の名手で、「5手詰」の詰将棋集を何冊か出されている。本書も200題も入っていて、瞬時に解けるものもあるが、うんうん言ってやっと解いて、答えを突き合わせるような難解作もある。詰将棋を創るとなると、この5手詰めというのは、「最後の収束」のようなところで、体操の着地みたいなもの。できばえに影響する。5手というのは先手が3手、後手が2手なのだが、4手目と5手目には好手を入れにくいので、最初の3手の中に、好手を最低2手は織り込まなければならないから、意外に難しい。

200題の中には、「ちょっと変えてみたいな」とか「あと2手追加して7手詰にしたいな」という欲望が湧く作品もあるが、それは普通「盗作」とか「剽窃」に近くなる。もっとも短編だと、盗作する気はなくても偶然に同一作、あるいは類似作になる可能性も高く、油断できない。特に形が美しい場合ほど危ない。

ところで、本書の冒頭に浦野七段は詰将棋のルールを再確認されているが、その中に気になる一文があった。

なお、最終手以外で別手段の詰みがある場合は、余詰めといって問題の不備ということになります。

余詰めの解説であるが、この書き方だと、「最終手の余詰めは不問」というように読める。

もちろん、問題を解く方は、いかなる変化でも必ず詰められることがわかれば、「解の発見」ということになる(数学の証明のような話だ)のだから、最終手の余詰めにこだわるのは、問題作成者の方である(懸賞詰将棋とか詰将棋解答選手権では、そういうわけにはいかないが)。

最後の一手が歩成りでも飛車成りでもOKという程度なら、キズなしということだろうし、頭金で詰むものを、横に一枡ずらして金を打って3手詰めにする変化は小キズ。そして、最後の一手をまったく違う筋で追い回して詰めるようなものは大キズということなのだろうか。あるいは大キズではなく、余詰め扱いとなって、作品の仲間に入れてもらえないのだろうか。まあ、大キズでも不成立でも同じようなものと考えればいいのだろうが。

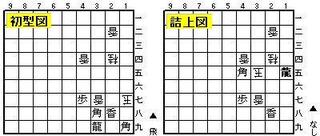

さて、2月14日出題詰将棋の解答だが、長く厄介な問題を出してしまって、解答を書くのが大仕事になってしまった。

まず、本筋から。

▲1二歩成 △同飛 ▲2二歩 △同飛 ▲同龍 △同玉 ▲1四桂(途中図1) △2一玉 ▲2二歩 △3一玉 ▲3二歩 △4一玉 ▲4二飛 △5一玉(途中図2) ▲7二飛成 △2四歩 ▲6三桂 △4一玉 ▲3一歩成 △同玉 ▲2一歩成 △4一玉 ▲3一と △同玉 ▲2二桂成 △4一玉 ▲3二成桂まで27手詰。

途中図1に対し、△2一玉(△1二玉)には、▲1一飛以下。

自分で打った歩をなんとか処理して、ギリギリで詰める。最終手の余詰めパターン1である。

本題で最大の難関は、2手目の変化である。▲1二歩成を△同玉の場合。▲3二龍では打歩詰になるので、一つ離して▲4二龍と変な手を使う。

ここからが大変で、2二に合駒を打つ変化各種と、3二に各種中合いをする場合がある。多くの変化は簡単だが、やっかいな筋は、△3二歩の筋(変化1)と▲2二銀(変化2)である。

△3二歩のあと、▲1三歩 △2一玉 ▲2二歩 △同玉 ▲1四桂 △同角 ▲3四桂 △2一玉 ▲1二歩成 △同飛 ▲2二歩 △同飛 ▲同桂成 △同玉 ▲3三角成 △1三玉 ▲1二飛 △同玉 ▲3二龍 △1三玉 ▲2二龍まで、つごう25手詰歩余り。

△2二銀のあと、▲1三歩 △2一玉 ▲2二龍 △同玉 ▲3三銀 △3一玉 ▲4二銀不成 △2一玉 ▲2二歩 △同玉 ▲1四桂 △同角 ▲3四桂 △2一玉 ▲2二歩 △3二玉 ▲3三角成まで21手詰。

今週の問題は、手が広いので筋に入るまで苦労するかも。

やっと詰んだ、と思った先に、おまけがついていて、一汗必要だ。

わかったと思った方は、コメント欄に最終手と手数を記していただけば、正誤判断。

三浦氏は昨年(2008年)、75歳で二度目のエベレスト登頂に成功。エベレスト制覇の最高齢者記録を更新する。5年前の70歳の時にも登頂成功しているので、高齢者記録連発である。講演は、この二回の登頂に関する話題を中心に進められる。

三浦氏は昨年(2008年)、75歳で二度目のエベレスト登頂に成功。エベレスト制覇の最高齢者記録を更新する。5年前の70歳の時にも登頂成功しているので、高齢者記録連発である。講演は、この二回の登頂に関する話題を中心に進められる。 70歳の時には、頂上が曇っていて、何も見えずに達成感がなかったそうだ。

70歳の時には、頂上が曇っていて、何も見えずに達成感がなかったそうだ。

中央大学教授殺人事件は未解決である。教授が、アナログ回路の研究を行っていたということから、当初は、第一目撃者の「留学生」が犯人、かつ産業スパイではないかと思っていたが、命の値段の安く産業スパイの大勢いる近隣諸国からの留学生ではないかと思っていたら、「スイス国籍」とのこと。白っぽい。

中央大学教授殺人事件は未解決である。教授が、アナログ回路の研究を行っていたということから、当初は、第一目撃者の「留学生」が犯人、かつ産業スパイではないかと思っていたが、命の値段の安く産業スパイの大勢いる近隣諸国からの留学生ではないかと思っていたら、「スイス国籍」とのこと。白っぽい。

自宅の本の整理を、なにげにしている。なにしろ狭いスペースにジャンル無視で詰め込んでいる。特定ジャンルの本だけ読む人は、この点、楽だ。多くの本は、人にあげたり、捨てたり、換金したり、そして、やはりとっておいたり。再刊なった岩波のギリシア悲劇全集を収めるスペースを確保するのは大変だ。

自宅の本の整理を、なにげにしている。なにしろ狭いスペースにジャンル無視で詰め込んでいる。特定ジャンルの本だけ読む人は、この点、楽だ。多くの本は、人にあげたり、捨てたり、換金したり、そして、やはりとっておいたり。再刊なった岩波のギリシア悲劇全集を収めるスペースを確保するのは大変だ。