中国政府が北朝鮮の地下核実験に対して強く抗議をしている。そして一方では唐国務委員を特使として送り、何らかの意図を金正日に伝えているのだろうが、その真意については、はっきりしない。一部の中国の新聞では、「条約見直し交渉ではないか」と書いているようだ。いわゆる中朝軍事同盟のことである。中国も、WTOはじめ、多々の国際条約を遵守する立場になっている。自国に都合が悪いからといって、安易に条約を破るということは、長期的には国家不信を招くことは熟知しているはず。守れない約束は、条約改正を求めるのが当然であると考えているだろう。

まず、問題の条約は1961年7月11日に北京で周恩来と金日成の間で調印されている。中朝友好協力相互援助条約。その条約については、東京大学東洋文化研究所の

ホームページで読むことができるのだが、実質的な内容があるのは、第二条、第三条、そして有効期限の取り決めである。

第二条 両締約国は,共同ですべての措置を執りいずれの一方の締約国に対するいかなる国の侵略をも防止する。いずれか一方の締約国がいずれかの国又は同盟国家群から武力攻撃を受けて,それによって戦争状態に陥つたときは他方の締約国は,直ちに全力をあげて軍事上その他の援助を与える。

第三条 いずれの締約国も,他方の締約国に対するいかなる同盟をも結ばず,また,他方の締約国に対するいかなるブロック,行動又は措置にも参加しない。

この条約は,両締約国が改正又は終了について合意しない限り,引き続き効力を有する。

つまり、北朝鮮が米軍や自衛隊に先制攻撃された場合、中国は自動的に軍事参加することになっている。

さらに、中国が、対北朝鮮包囲網に加わることは禁止されている。

そして、最大の問題は、両者ともに解約したいと思わなければ、破棄できないということだ。あまり例をみない書き方なのだが、なぜこうなったか推測すると、この中朝友好協力相互援助条約のわずか5日前に、ソ朝友好協力相互援助条約がモスクワで結ばれている。そして、その内容は中朝条約とそっくりなのである。こちらで重要なのは第1条後半、第2条、そして有効期限の部分だ。

第一条 両締約国は,両国が今後とも極東及び全世界の平和及び安全の保障を目的とするすべての国際的行動に参加し,これらの高い課題の実現に貢献するであろうと声明する。

いずれか一方の締約国がいずれかの一国又は同盟国家群から武力攻撃を受け,戦争状態に入つたときは,他方の締約国は,直ちにその有するすべての手段をもつて軍事的及び他の援助を供与するものとする。

第二条 いずれの一方の締約国も,他方の締約国を目標とするいかなる同盟をも締結せず,いかなる連合及び行動又は措置にも参加しないことを約束する。

この条約は十年間効力を存続する。いずれか一方の締約国が,この期間の満了の一年前にこの条約の廃棄の希望を表明しない場合には,この条約は,次の五年間効力を存続し,この規定に従い延長されるものとする。

要するに、先に、ソ朝条約があり、その直後に中朝条約が締結される。朝鮮半島におけるステータスを確保するため、中国側はソ朝条約より少しだけ強い関係を築くことを意図したのだろう。

そして、現在でも中朝友好協力相互援助条約は有効であるとされる。

しかし、ソ朝友好協力相互援助条約の方は、奇妙なものに変わっている。2000年2月9日に、新たにロ朝善隣友好協調条約を締結。

ところが、この条約は非公開であり、条約が結ばれたこと自体が発表されたのが2000年7月19日のロ朝共同声明である。そして、その共同声明から条約の骨子(共同声明第2項後半部)を読み解くと、

1.旧条約は1995年に互いに条約廃棄を通告し、合意していた。

2.自動参戦条項はなくなり、侵略の危険があった場合、速やかに接触すること。

3.自主権、領土保全に反する条約を第三国と締結しないこと。

4.条約の期限は共同声明になく、不明である。

朝鮮民主主義人民共和国とロシアは、朝鮮民主主義人民共和国、またはロシアに対する侵略の危険が造成されたり、平和と安全に脅威を与える情況が造成されて、協議と相互協力が必要な場合には、速やかに接触する用意を表明する。朝鮮民主主義人民共和国とロシアは、他方の自主権、独立、領土保全に反する条約と協定を第三国と締結しないこと、また如何なる行動や措置、同盟にも参加しないという義務を確認する。

現在、ロシアはこの「速やかに接触」という部分を適用して、北朝鮮との協議を開始しようと申し出ているようだが、北朝鮮は拒否していると伝えられる。また、従前の条約では、北朝鮮に敵対的な集団的合意に加わることが禁止されていたが、新条約では削除されているのではないだろうか。

そして、中国が、どこまで既存条約の流動化を狙っているかなのだが、北朝鮮が中国とロシアを天秤にかけないように、この新ロ朝条約より、若干、北朝鮮寄のポジションをとろうとするのだろう。ロ朝条約は非公開のため詳細が見えないのだが、ロシア議会で批准手続きが行われているところから、中国は完全に内容を知っていると考えたほうがいいだろう。

まず、中国側から見た現中朝条約の問題は、

1.自動参戦条項(ただし、北朝鮮が攻撃された場合で、攻撃した場合は別)

2.第三国との条約締結ができないこと

3.国連を代表とする集団行動にも参加できないこと

4.条約解約に至るプロセス。(一方的宣言で足りるのかあるいは両者合意か。そして期限。)

このうち、1と3は新ロ朝条約からは撤廃されているところから、おそらく中国もそれを言い出すだろうと考えられる。少なくとも、この条約が生きていると、北朝鮮は先制攻撃を受けることがないと誤解する可能性がある。また、条約有効期限は旧ロ朝条約が5年であったことから、新条約はそれ以下であると考えられるわけだ。中国も5年程度の期限での一方的な解約権を主張するのではないだろうか。そして、国連(韓国)側の協約に参加する権利を確保するため、集団的協約参加権も確保したいだろう。

しかし、それらの条約が中国の圧力により、仮に改定されたとしても、公表されるかどうかは別だ。しかし、それは、中国の今後の行動を見ていればわかるのではないだろうか。

そして、関係国が北朝鮮崩壊後の不透明な混乱を恐れている状況から脱出するためには、第二次大戦末期に戦勝予想国が集まり、敗戦国の処遇などをあらかじめ協定したヤルタ協定の現代版が、今必要なのだろうと思う。暫定政権体制、120万人の軍人の処遇、難民受入国比率、既存の中、ロの利権協定の確認、復興(が必要なら)費用の拠出比率、拉致の解明、ニセ札・覚醒剤等の不正行為のおとしまえ、そして現王朝の処遇(あるいは裁判)といったところだろう。実際、中朝条約交渉が決着すれば、すぐ始まるのではないだろうか。

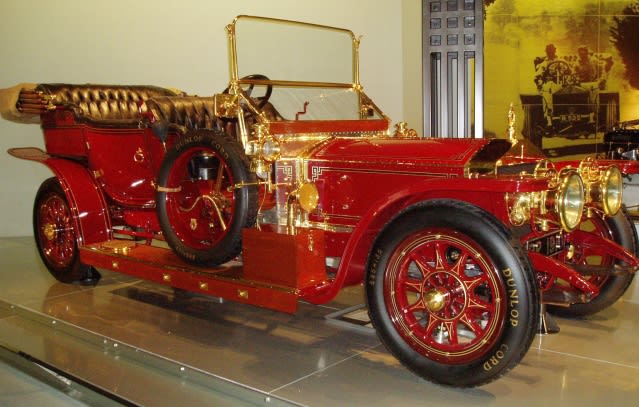

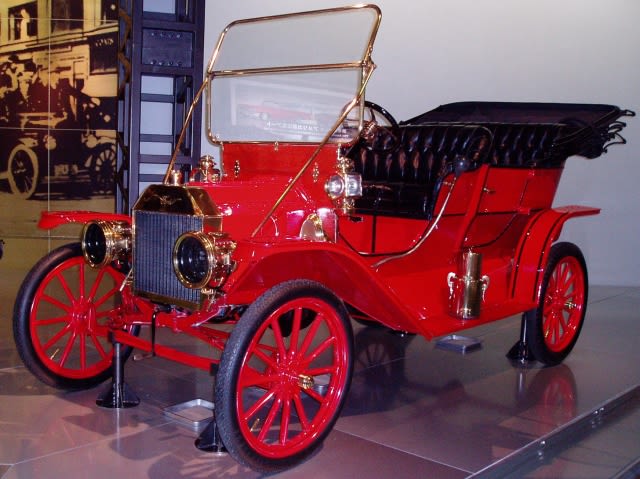

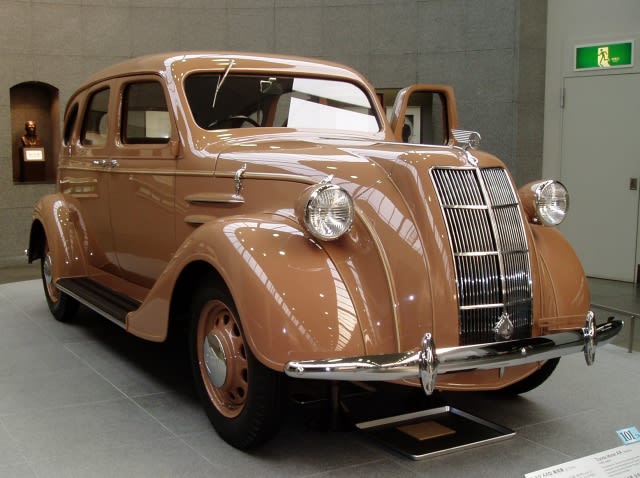

そして、3階に上がると、日本車コーナーである。

そして、3階に上がると、日本車コーナーである。 しかし、そのあたりのことは、この博物館ではわからない。要するに自動車の博物館であって、自動車史の資料館ではないからだ。

しかし、そのあたりのことは、この博物館ではわからない。要するに自動車の博物館であって、自動車史の資料館ではないからだ。 そして、この博物館には、トヨタ車以外の日本車も数多く展示されているのだが、歴史的名車で、誕生以来、ずっと同一モデルネームで続いている車が二台展示されている。1台は、カローラ(トヨタ)。そして、もう一台はスカイライン(日産)。どちらも、この秋にフルモデルチェンジとなる。カローラは10代目、そしてスカイラインは12代目である。もちろん、カローラは、ほとんど成功しているのだから、モデルチェンジの回数が少ないのだろう。

そして、この博物館には、トヨタ車以外の日本車も数多く展示されているのだが、歴史的名車で、誕生以来、ずっと同一モデルネームで続いている車が二台展示されている。1台は、カローラ(トヨタ)。そして、もう一台はスカイライン(日産)。どちらも、この秋にフルモデルチェンジとなる。カローラは10代目、そしてスカイラインは12代目である。もちろん、カローラは、ほとんど成功しているのだから、モデルチェンジの回数が少ないのだろう。 一方、スカイラインの方は、成功と失敗の数奇な歴史としか言えない。しかし、あきらかに成功するときには、大きな感動と話題を提供するという捨てがたいドラマティック性を持っているわけだ。この話は、後日。

一方、スカイラインの方は、成功と失敗の数奇な歴史としか言えない。しかし、あきらかに成功するときには、大きな感動と話題を提供するという捨てがたいドラマティック性を持っているわけだ。この話は、後日。 しかし、私見ながら、この博物館のデザインとカラーリングは、ちょっとカントリーっぽい、と思う。

しかし、私見ながら、この博物館のデザインとカラーリングは、ちょっとカントリーっぽい、と思う。