月末恒例の自ブログの検索ランキングを作ってみる。はじめに、このランキング、来月以降続くかどうか未定。理由は、livedoorだから。事件の後、100万人のブログ難民と一緒になるのが嫌なので、とりあえずgooにサイトを開いて、ぼちぼちとコピーを張っているのだが、やはり大変。使い勝手が似ているのでgooとFC2に逃げ出す方が多いらしいが、FC2は極めて小規模の会社なので、数十万人の受け入れは??と思える。それで、本来はlivedoorの方が住み心地はいいのだが、gooの方に来訪される方もいらっしゃるので、合計ランキング作成は困難かもしれない。今回はlivedoorのデータである。

月末恒例の自ブログの検索ランキングを作ってみる。はじめに、このランキング、来月以降続くかどうか未定。理由は、livedoorだから。事件の後、100万人のブログ難民と一緒になるのが嫌なので、とりあえずgooにサイトを開いて、ぼちぼちとコピーを張っているのだが、やはり大変。使い勝手が似ているのでgooとFC2に逃げ出す方が多いらしいが、FC2は極めて小規模の会社なので、数十万人の受け入れは??と思える。それで、本来はlivedoorの方が住み心地はいいのだが、gooの方に来訪される方もいらっしゃるので、合計ランキング作成は困難かもしれない。今回はlivedoorのデータである。さらに、1月28日までは、普通のアクセス状況だったのだが、1月29日にAsahi.com:be on Sundayに現存12城シリーズが紹介されてしまったため、妙なものになってしまった。

こんな記事だった。

おおた葉一郎のしょーと・しょーと・えっせい(blog.livedoor.jp/ota416/)のテーマの一つが城。中世の姿の天守閣を残す城は、12カ所あるという。 紹介されている5泊6日の「現存12城、一挙攻略の旅」が面白い。北は弘前城から南は四国の4城まで、移動距離4350キロ、鉄道の乗車時間が37時間57分。「現地見学時間30分」という城もある強行軍だが、城好きの主宰者が、これまでの経験を集大成したというものだけに、きっと参加してみたい人も多いだろう。

実は、ネット上だけでなく、リアル新聞紙面にも紹介されていたことを発見。「朝日」を購読しているのに、当初、見過ごしていた。それで、不正確な検索が大量にやってきた理由なのだろう。

ランキングと関連URLは以下。

1 おおた葉一郎

2 blog.livedoor.jp/ota416/

3 ギッフェン財 虎ノ門のギッフェン効果

4 おおた葉一郎のしょーと・しょーと・えっせい

5 日本橋 日本橋上の首都高移設で検討会設置

6 葉一郎

7 しまむら 「しまむら」探索

7 枕絵 多摩川沿いで浮世絵名品展を

9 横浜 ?

10 モーツアルトイヤー モーツアルトイヤー

10 モーツアルト モーツアルトイヤー

12 アメリカ ?

13 日本 ?

14 男女比率 人口問題の第二弾は、ちょっとシリアス

15 おおた

15 リサイクルショップ 関東最大(級)リサイクル店?

15 検索 ?

15 鴨池公園 近隣事件簿(4)鴨池公園殺人事件+おまけ

19 ブログ ?

20 ユニクロ ?

20 羽生 ?

20 寒川神社 初詣は寒川神社へ

20 現存12城 5泊6日の城めぐりplan(1)や現存12城攻略アーカイブズ

20 首都高 日本橋上の首都高移設で検討会設置

20 将棋 ?

しかし、気になるには3位の「ギッフェン財」。1月28日まではトップだったのだが、「価格が下がると、需要が減る」という性質の経済現象をドイツの経済学者が説明したのだが、「経済学者はなんと非現実的なことを考えているのだろう」という例に使われていた。エントリを読んでもらえばわかるが、国民の階級が上下二分化すると、下側の階層の中に、こういう現象が現れるのかもしれない。と思いながらも、どこかの経済学部のレポートに吉野家の話が多発しているのだろうか?と心配になる。

ninjaで分析しているのだが、「生ログ」を眺めていると、記事を一つずつさかのぼって読み進まれる方もいて、ありがたいと思うし、同一IPから1時間に連続150アクセスがあったりすると、何か機械的な行為が行われているなって疑うこともある。では、

先週末、HIS社の株主総会があった。HISは格安航空券販売から出発した旅行会社だが、今や日本のトップ企業。創始者の澤田秀雄氏は今でも3割強の株を持つ大株主で、代表権は鈴木社長に任せているものの実質的には彼の会社である。

先週末、HIS社の株主総会があった。HISは格安航空券販売から出発した旅行会社だが、今や日本のトップ企業。創始者の澤田秀雄氏は今でも3割強の株を持つ大株主で、代表権は鈴木社長に任せているものの実質的には彼の会社である。

しかし、ユーハイムは死ななかったのだ。かつての職人たちが連絡を取り合い、ブランドの再興をめざしたのだ。神戸生田に店舗が復活したのが1950年(昭和25年)。そして1953年にはついにドイツから再び、エリーゼ・ユーハイムを迎えることになる。エリーゼが自ら店頭に立っている写真も残されている。

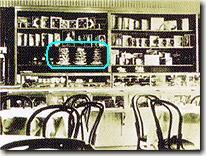

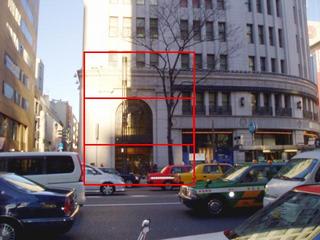

しかし、ユーハイムは死ななかったのだ。かつての職人たちが連絡を取り合い、ブランドの再興をめざしたのだ。神戸生田に店舗が復活したのが1950年(昭和25年)。そして1953年にはついにドイツから再び、エリーゼ・ユーハイムを迎えることになる。エリーゼが自ら店頭に立っている写真も残されている。 私は、このシリーズを書き終えるにあたり、ユーハイムのレストランを探していた。どうもルーツの一つである銀座や横浜などにはないようだった。ネット上で調べているうちにJR中央線千駄谷駅近くにあることがわかり、近くに所用があったこともあり、遅い昼食をとることにした。東京体育館の向かい、津田ホールの地下にレストランはあったのだが、かつてこの道を故あって100回は通っていたことに気付く。

私は、このシリーズを書き終えるにあたり、ユーハイムのレストランを探していた。どうもルーツの一つである銀座や横浜などにはないようだった。ネット上で調べているうちにJR中央線千駄谷駅近くにあることがわかり、近くに所用があったこともあり、遅い昼食をとることにした。東京体育館の向かい、津田ホールの地下にレストランはあったのだが、かつてこの道を故あって100回は通っていたことに気付く。