20人位のメンバーのゴルフコンペの持回り幹事になったのは、半年ほど前で、首都圏のとあるゴルフコースを5組予約したときには、まさかその日が総選挙及び最高裁裁判官の国民審査日になるとは、夢にも想像困難であった。日本で一人だけ予想していた人物がいた可能性はあるのだが・・

そして、ゴルフ幹事の現在の最大の仕事は、優勝者以下に進呈する数万円の金塊セットの手配でもなければ、取引関係の企業への托鉢でもないのである。「期日前投票・不在者投票」のアレンジなのである。そして、単に自分のことだけだったら、20時までに間に合えば投票、間に合わなければ棄権。ということになるのだろうが、幹事ともなればそうはいえない。第一「今度だけは選挙に行く」などと生意気なことをいう人についていえば、「前回の結果が今回につながり、今回の結果が次につながる」ということだ、と説教したいが、まあ無駄だ。

そして、そういうイレギュラーな投票法を調べるが、やっと解明できた。第一、各選管が、自由にHPを作っているから不明な点もあったのだが、ほとんど出揃ったので、読み比べてみるとほぼわかった(特に東京都のHPは、投票する人、立候補する人、立候補者の選挙事務所、選挙を手伝う人たちなどのためにランダムに書かれていて、文字通り、理解に苦しむ)。そして、発見したことが何点かある。

まず、ここから先は「普通の人」を対象に書いてみる。例外的に、犯罪行為で有罪になって、公民権停止状態の人には選挙権がなかったり、特定の老人ホームや病院では、投票箱がやってきたり、離島の投票日が早かったり、長期海外赴任者及び家族は比例区のみの投票権で在外公館でのみ投票可能だったり、洋上勤務者にはファックス投票が認められたりしているのだが、今回は省略する。

まず、そもそも選挙権なのだが20歳以上と規程されているのだが、調べていたら大きな例外があった。今回の選挙権は、昭和60年9月12日以前に生まれた人間で13日以降の生まれはダメということ。つまり昭和60年9月12日に生まれた人は、ぎりぎり19歳だが選挙権があるということだ。

次に、選管側の選挙権の考え方は、「選挙人名簿」ということになる。公示前日の8月29日に選挙人名簿に記載された人間をもってその選挙区にいると見なされる。そして公示されると、1日間だけ、名簿は公開され、異議のある人は申し立てることになる。(この選挙人名簿の人数で、選挙活動費の上限が規制されることになる)

そして、3ヶ月ルールというのがある。転居者の扱いだ。市外から転入してきた場合は、6月1日以前に転入した場合は現住所の選挙権で、それ以後の場合は前住所での選挙権になる(市内や区内の移動の場合は8月7日がターニングポイントになる)。ただし、前住所を転出して4ヶ月を過ぎると、転入していない場合、選挙権はなくなる。そして、以前は前住所に戻って投票することなどコストパフォーマンスから言っても無理なので、多くは棄権票となっていた。

そして、以前、選挙は必ず、選挙区で当日行うものであり、不在者投票も「きわめてやむを得ない事情」に限られていた。が、投票率の低下や社会の多様化といった事情もあり、さらに米国大統領選挙のように国民の祝日にするほどのこともなく、不在者に対する投票の利便性向上が図られてきているのだ。

まず、こういったイレギュラー投票をする理由だが、何でもいいことになっている。もちろん、ゴルフでも競馬でもOKだ。そして、投票する場所も全国各地で認められている。つまり3ヶ月以内の転居者も事実上投票可能になっている。

そこで、ここから個別説明だが、まずいきなり問題があるのは、今回は、総選挙と国民審査の2本立てということだ。総選挙(衆議院)の期日前投票が認められているのが、8月31日から9月10日までなのに対し、国民審査は9月4日から9月10日となっていてずれている。したがってお勧めは9月4日以降だが、行けない人はそれより前に衆議院だけ済ませることになる。

期日前投票の場所は、基本は自宅近くの指定投票箱で、郵便で届く入場券を持っていくと早くできるが、持っていなくても可能だ。

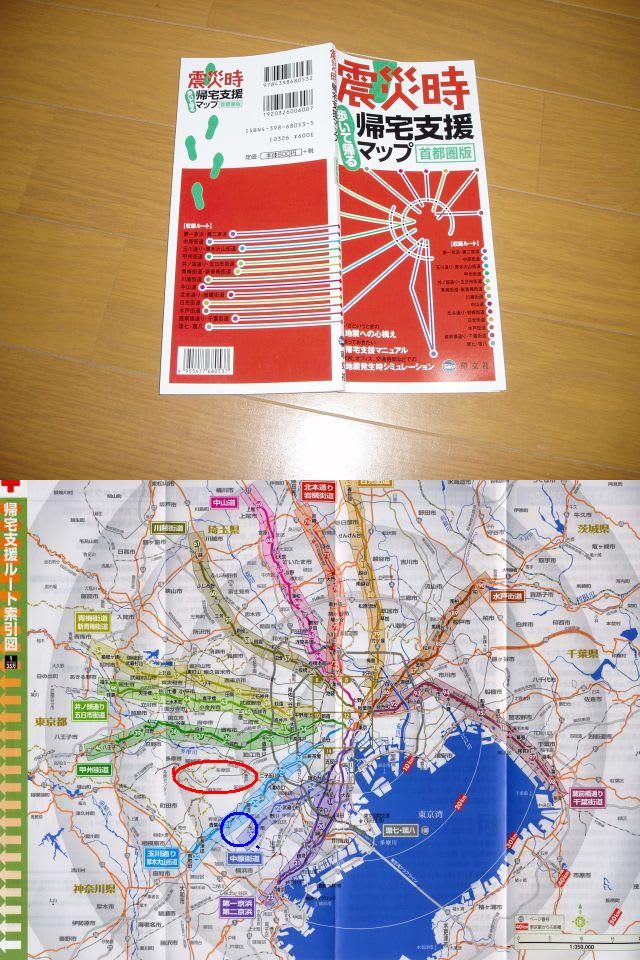

次に、不在者投票である。自宅とは違う場所で投票したい場合で、長期出張や、旅行、そして3ヶ月未満の転入者が元の住所での投票を別の地で行う時などだ。この場合、元の住所の選管宛に、請求書(兼宣誓書)を提出する(郵便)必要がある(メール、FAX不可)。そうすると、投票用紙とそれを入れる封筒を郵送してもらえる。そして、別の地の選管(普通は市役所・区役所内)へ行って、投票した用紙を封筒に入れ、封印を確認したあと、提出する。そうすると、その封筒は、開封までに正しい選挙区へ転送されることになるわけだ。途中で中を読まれたり、書き換えられたりしないように封印するわけだ。

と、ここまで書いたエントリを多少直して、コンペ参加者に配布するのであるが、実際には役に立つのだろうか。もう一人の幹事は、「当日は、選挙の日なので、各自、自己責任でお願いします」と一行書けばいいといっていたのだが。

もう一つ、よくわからなかったのは、立候補に伴っての、ホリエモンの転居であるが、「国会議員の住所は関係ない」はずではなかったかと思い、調べると、やはりどこの選挙区でも立候補できるはずだ。地方議員や知事選挙はダメだ。では、ホリエモンはといえば、パフォーマンスなのだろう。そして、1月1日をまたいで住所を尾道においておくと、来年度の市民税の納付義務が移転する。どうなるのだろう?

さて、実は、私が今、勤めている小さな会社は、どうも「選挙準備が間に合わず、投票率が低い方がいい、と内心思っている方々」を支持する、あるグループに所属している方々が多いらしいのである。したがって、このエントリのような詳しい投票方法を紹介することまではするのだが、実際に投票所に行くように呼びかけることは、残念ながら避けるしかないのである。

そして、ゴルフ幹事の現在の最大の仕事は、優勝者以下に進呈する数万円の金塊セットの手配でもなければ、取引関係の企業への托鉢でもないのである。「期日前投票・不在者投票」のアレンジなのである。そして、単に自分のことだけだったら、20時までに間に合えば投票、間に合わなければ棄権。ということになるのだろうが、幹事ともなればそうはいえない。第一「今度だけは選挙に行く」などと生意気なことをいう人についていえば、「前回の結果が今回につながり、今回の結果が次につながる」ということだ、と説教したいが、まあ無駄だ。

そして、そういうイレギュラーな投票法を調べるが、やっと解明できた。第一、各選管が、自由にHPを作っているから不明な点もあったのだが、ほとんど出揃ったので、読み比べてみるとほぼわかった(特に東京都のHPは、投票する人、立候補する人、立候補者の選挙事務所、選挙を手伝う人たちなどのためにランダムに書かれていて、文字通り、理解に苦しむ)。そして、発見したことが何点かある。

まず、ここから先は「普通の人」を対象に書いてみる。例外的に、犯罪行為で有罪になって、公民権停止状態の人には選挙権がなかったり、特定の老人ホームや病院では、投票箱がやってきたり、離島の投票日が早かったり、長期海外赴任者及び家族は比例区のみの投票権で在外公館でのみ投票可能だったり、洋上勤務者にはファックス投票が認められたりしているのだが、今回は省略する。

まず、そもそも選挙権なのだが20歳以上と規程されているのだが、調べていたら大きな例外があった。今回の選挙権は、昭和60年9月12日以前に生まれた人間で13日以降の生まれはダメということ。つまり昭和60年9月12日に生まれた人は、ぎりぎり19歳だが選挙権があるということだ。

次に、選管側の選挙権の考え方は、「選挙人名簿」ということになる。公示前日の8月29日に選挙人名簿に記載された人間をもってその選挙区にいると見なされる。そして公示されると、1日間だけ、名簿は公開され、異議のある人は申し立てることになる。(この選挙人名簿の人数で、選挙活動費の上限が規制されることになる)

そして、3ヶ月ルールというのがある。転居者の扱いだ。市外から転入してきた場合は、6月1日以前に転入した場合は現住所の選挙権で、それ以後の場合は前住所での選挙権になる(市内や区内の移動の場合は8月7日がターニングポイントになる)。ただし、前住所を転出して4ヶ月を過ぎると、転入していない場合、選挙権はなくなる。そして、以前は前住所に戻って投票することなどコストパフォーマンスから言っても無理なので、多くは棄権票となっていた。

そして、以前、選挙は必ず、選挙区で当日行うものであり、不在者投票も「きわめてやむを得ない事情」に限られていた。が、投票率の低下や社会の多様化といった事情もあり、さらに米国大統領選挙のように国民の祝日にするほどのこともなく、不在者に対する投票の利便性向上が図られてきているのだ。

まず、こういったイレギュラー投票をする理由だが、何でもいいことになっている。もちろん、ゴルフでも競馬でもOKだ。そして、投票する場所も全国各地で認められている。つまり3ヶ月以内の転居者も事実上投票可能になっている。

そこで、ここから個別説明だが、まずいきなり問題があるのは、今回は、総選挙と国民審査の2本立てということだ。総選挙(衆議院)の期日前投票が認められているのが、8月31日から9月10日までなのに対し、国民審査は9月4日から9月10日となっていてずれている。したがってお勧めは9月4日以降だが、行けない人はそれより前に衆議院だけ済ませることになる。

期日前投票の場所は、基本は自宅近くの指定投票箱で、郵便で届く入場券を持っていくと早くできるが、持っていなくても可能だ。

次に、不在者投票である。自宅とは違う場所で投票したい場合で、長期出張や、旅行、そして3ヶ月未満の転入者が元の住所での投票を別の地で行う時などだ。この場合、元の住所の選管宛に、請求書(兼宣誓書)を提出する(郵便)必要がある(メール、FAX不可)。そうすると、投票用紙とそれを入れる封筒を郵送してもらえる。そして、別の地の選管(普通は市役所・区役所内)へ行って、投票した用紙を封筒に入れ、封印を確認したあと、提出する。そうすると、その封筒は、開封までに正しい選挙区へ転送されることになるわけだ。途中で中を読まれたり、書き換えられたりしないように封印するわけだ。

と、ここまで書いたエントリを多少直して、コンペ参加者に配布するのであるが、実際には役に立つのだろうか。もう一人の幹事は、「当日は、選挙の日なので、各自、自己責任でお願いします」と一行書けばいいといっていたのだが。

もう一つ、よくわからなかったのは、立候補に伴っての、ホリエモンの転居であるが、「国会議員の住所は関係ない」はずではなかったかと思い、調べると、やはりどこの選挙区でも立候補できるはずだ。地方議員や知事選挙はダメだ。では、ホリエモンはといえば、パフォーマンスなのだろう。そして、1月1日をまたいで住所を尾道においておくと、来年度の市民税の納付義務が移転する。どうなるのだろう?

さて、実は、私が今、勤めている小さな会社は、どうも「選挙準備が間に合わず、投票率が低い方がいい、と内心思っている方々」を支持する、あるグループに所属している方々が多いらしいのである。したがって、このエントリのような詳しい投票方法を紹介することまではするのだが、実際に投票所に行くように呼びかけることは、残念ながら避けるしかないのである。