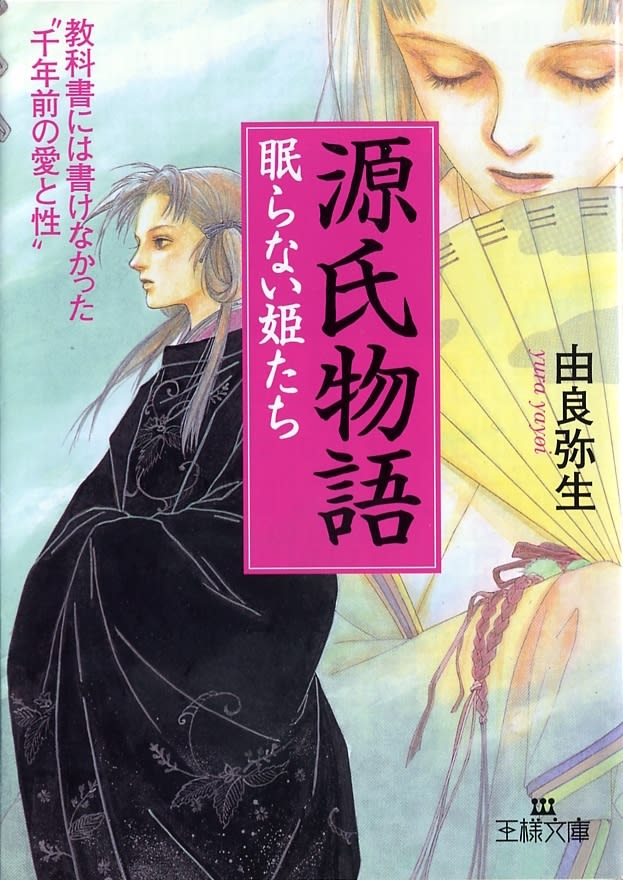

藤原道長や源氏物語をマークしているのは、丸谷才一「輝く日の宮」の影響だが、あの長大ロマンを文庫本(王様文庫)1冊に凝縮し、現代流に心理解釈し、原文の優雅さとかゆったりとした展開に対する期待感とか、じわっと怖い亡霊とかを一網打尽に切り刻んでしまったのだが、既に原書には著作権はないので誰も文句はつけられない。

藤原道長や源氏物語をマークしているのは、丸谷才一「輝く日の宮」の影響だが、あの長大ロマンを文庫本(王様文庫)1冊に凝縮し、現代流に心理解釈し、原文の優雅さとかゆったりとした展開に対する期待感とか、じわっと怖い亡霊とかを一網打尽に切り刻んでしまったのだが、既に原書には著作権はないので誰も文句はつけられない。もちろん、既に何らかの源氏物語を読んで筋立てはわかっているが、あまりに長編なので忘れてしまったという人にはいいかもしれない。もちろん別の小説としてだが。まあ。簡単に言えば、光源氏というプリンスでありながらプレーボーイが次から次へと女性を口説き落として、そのさまざまな手口と、その手口が忘れられないまま、歳を重ねていき身の不幸を嘆く女性達の物語といえば、それまでなのかもしれない。

与謝野晶子の現代語訳を読んだのは、相当以前だったのだが(原文も五帖(5行ではない)くらいまでは読んだのだが)、こんなリアルな解説はなかったし、この本だけ読んではちょっとあぶない。女性の立場で読みすぎているのだろうか。由良論による登場人物観はたとえば、「妄想の世界でしか本当の自分になれない・六条の御息所」「他人を傷つける恋こそ溺れる恋・朧月夜」「結局女は男より血を選ぶ・藤壺」「男が愛しいと思うのは、はかなさと娼婦が同居した女・夕顔」「偽りの天真爛漫・紫の上」とか。

光源氏は由良弥生によれば完全な「連続レイプ魔」で懲役80年が妥当なのかもしれないが、源氏物語が一応時代を超越してきたのには、この物語の背景画像である、華やかな王朝文化とそれを超越する物の怪とか病気といった超越的な恐怖の力のバランスがそれぞれの帖で異なっている点だ。あくまでも重く暗く隠微に展開する「藤壺」はまさにシェークスピアのリア王やギリシア悲劇と共通的だ。「末摘花」は喜劇だ。

ところで、丸谷才一氏が自らの小説を使って推論したのは、藤原道長と紫式部の関係は、当時、高価で彼女が入手に苦労していた紙をプレゼントしてくれるパトロンとしてで、その見返りとして、書こうとしている粗筋を道長に相談し、意見をもらっていたということだそうだ。そして、公文書などの書き損じなどを裏紙利用するために、持ち帰ってプレゼントしていたそうだ(あくまで推定)。まるでISO14001番の取得企業のような話だ。

丸谷氏の小説に登場する女性国文学者は、こうした関係をもって、道長は紫式部と「寝ていた」と語っていたのだが、私もそんな気がする。佐倉市の民俗博物館にある王朝時代の女性達の御簾の模型を見たのだが、四畳程度の矩形の中はほとんどダブルベッド仕立である。そして源氏物語で描写される細かな記述を二人で読み合わせたりするには、その中で行うしかないように思うからだ。二人の年齢差は4歳から7歳程度、道長が年上。ただし道長も紫式部も若いうちは活躍していなかったため道長30過ぎから10年ほどの交際ではなかったかと推定される。

一方、道長は和泉式部のパトロンでもあったのだが、こちらは紫式部より数歳年下で、和歌と日記の腕前は紫式部より上で、こちらこそ、登場人物ではなく本人自体が、あれこれと不倫交際を続け、日記に書いていたのが、後世ばれてしまっている。いまだに「不倫ブログ」を見たことはないが、この女性が元祖だ。こちらこそ、絶対に道長を食っていたと思える。

ブログの話しついでに、「藤原道長日記」と言われるものだが、これも奇妙な代物で、もともと宮廷の公式スケジュール表の紙のスキマの部分に、彼がメモを書き込んだものだ(これもどこかの博物館で確認)。だから訪問客の名前の脇に、もらった贈り物のことが書かれていたりということだ。そして彼も毎日書きこむのを日課としながら、時にしばらく抜けていたり、まとめて数日分を書いている。こういう人間の行動は1000年後のブロガーにも共通普遍だ。

全然、まとまらないブログになったきたのでオチに苦労するが、沖縄サミットを記念して小渕首相が発行した2000円札がある。ただ一つ人物像がついていない紙幣だ。源氏物語絵巻からの収録図画なのだが、あのシーンは桐壺帝の后妃、藤壺が桐壺帝の腹違いの息子である光源氏と密会をする場面なのである。密会は二回にわたり、二回目には御簾の中に潜り込んでしまい、その時にうまい具合にこどもができてしまう。当時の日銀関係者の中には、この場面は、具合が悪いんじゃないかという意見があったらしいが、気付くのが遅すぎ、そのまま内緒で印刷することになったらしい。

しかし、この二千円札、あまりに不人気で偽札もあらわれない。源氏物語ファンの中には、藤壺派や夕顔派や朧月夜派とかさまざまな支持グループもいることだし、光源氏や朱雀帝や桐壺帝といった男性たちと多数の女性達を総動員して王朝相関図のような一覧表にデザインを一新したらどうだろう。

最近よく見かけるのは「堤家の家系図」なのだが。