基本的には、「今の瞬間」の雇用問題はかなり逼迫状態だろう。ファストフードのバイト時給だって、首都圏では1000~1300円あたりまで上昇。地方でも850円位のようだ。

社長やっている関係で、いくつかの営業所で正社員募集しても簡単には集まらない。大局的に言うと、団塊世代の後半(1949年生まれあたり)がいま、65歳の年金生活に入りつつあって、おそらく60歳を過ぎて、社会のどこかで高額給料ではなく低額給料で働き続けていて、やっと所得税を払わないで済むようになってきたからだろう(でも選挙権はあるが)。

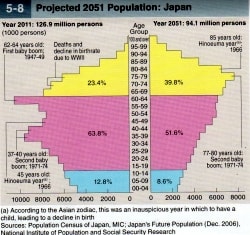

その世代の人口は、年間約180万人。一方、今、学校を卒業して就職しようとする世代の人口は年間110万人。必然的に急速に職場に穴が開き始めた。だから、女性の社会進出とか首相が言っているが、アベノミクスには何の関係もなく、ここ2~3年程度は、基調としては雇用タイトなのである。フリーターが正社員になるには、今しかないわけだ。そして、2~3年後には、団塊世代の多くが去り、求職と求人は拮抗し、雇用の窓は再び閉ざされるわけだ。

ところが、急に、別の「雇用にとってマイナスの風」が吹き始めてきたように感じている。

地方都市のちょっとした募集に対して、30代の高学歴男女が応募してくるようになった。語学留学して、得意の英語で外資系企業で働いている人たちが、動きだしているようだ。というか急に席を失っているように見える。若い人だけじゃなく、超高給の役員クラスにも肩たたきが始まったようだ。つまり、外資の日本離れ。

つらつら考えるに、過去にもあったのだが円安の時に見られる傾向である。たとえば1ドル=80円なら、1ドル稼ぐのに日本市場では80円もうければよかったのに、1ドル=110円だと110円儲けなければならない。といっても、日本国内の商取引はドルではなく円なのだから、急に2割も3割も利益率を改善できるわけじゃない。とくに売上を増やすのは簡単じゃない。

そうなると、一にリストラということになる。そしてコストダウン。サービス低下になり結局は米国ビジネスをそのままのマニュアルでやろうとして、自滅。そして日本撤退。

そう思うと、国内で見ている限り絶好調だったスターバックスジャパンも、ドル表示にすると、減収減益ということだったのだろうと気付く。そして、米国本社の傘下に入った(入れられた)わけだ。従業員が感じる「訳のわからない不安」というのも、実は「訳はわかっている不安」ということなのだろう。

早く、日本経済を何とかしないと、スカスカになっちゃいます。

社長やっている関係で、いくつかの営業所で正社員募集しても簡単には集まらない。大局的に言うと、団塊世代の後半(1949年生まれあたり)がいま、65歳の年金生活に入りつつあって、おそらく60歳を過ぎて、社会のどこかで高額給料ではなく低額給料で働き続けていて、やっと所得税を払わないで済むようになってきたからだろう(でも選挙権はあるが)。

その世代の人口は、年間約180万人。一方、今、学校を卒業して就職しようとする世代の人口は年間110万人。必然的に急速に職場に穴が開き始めた。だから、女性の社会進出とか首相が言っているが、アベノミクスには何の関係もなく、ここ2~3年程度は、基調としては雇用タイトなのである。フリーターが正社員になるには、今しかないわけだ。そして、2~3年後には、団塊世代の多くが去り、求職と求人は拮抗し、雇用の窓は再び閉ざされるわけだ。

ところが、急に、別の「雇用にとってマイナスの風」が吹き始めてきたように感じている。

地方都市のちょっとした募集に対して、30代の高学歴男女が応募してくるようになった。語学留学して、得意の英語で外資系企業で働いている人たちが、動きだしているようだ。というか急に席を失っているように見える。若い人だけじゃなく、超高給の役員クラスにも肩たたきが始まったようだ。つまり、外資の日本離れ。

つらつら考えるに、過去にもあったのだが円安の時に見られる傾向である。たとえば1ドル=80円なら、1ドル稼ぐのに日本市場では80円もうければよかったのに、1ドル=110円だと110円儲けなければならない。といっても、日本国内の商取引はドルではなく円なのだから、急に2割も3割も利益率を改善できるわけじゃない。とくに売上を増やすのは簡単じゃない。

そうなると、一にリストラということになる。そしてコストダウン。サービス低下になり結局は米国ビジネスをそのままのマニュアルでやろうとして、自滅。そして日本撤退。

そう思うと、国内で見ている限り絶好調だったスターバックスジャパンも、ドル表示にすると、減収減益ということだったのだろうと気付く。そして、米国本社の傘下に入った(入れられた)わけだ。従業員が感じる「訳のわからない不安」というのも、実は「訳はわかっている不安」ということなのだろう。

早く、日本経済を何とかしないと、スカスカになっちゃいます。

それで、一番、驚いたのが株式会社Looopが出店した「MY発電所キット」。12KWのMY発電所キットが3,350,000円である。これを空地に設置することで、売電収入が年間60万円だそうだ。5年半で元が取れる(はず)。さらに空き地にこれを設置した場合、下草が伸び放題になるため、除草シートというのも売っている。これを敷くと雑草は伸びない(らしい)。

それで、一番、驚いたのが株式会社Looopが出店した「MY発電所キット」。12KWのMY発電所キットが3,350,000円である。これを空地に設置することで、売電収入が年間60万円だそうだ。5年半で元が取れる(はず)。さらに空き地にこれを設置した場合、下草が伸び放題になるため、除草シートというのも売っている。これを敷くと雑草は伸びない(らしい)。

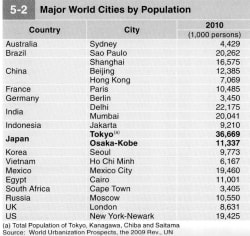

経済広報センターがまとめた日本についてのデータ集『JAPAN2012』だが、残念なことに英語版である。900円なのだが、日本語版がない。

経済広報センターがまとめた日本についてのデータ集『JAPAN2012』だが、残念なことに英語版である。900円なのだが、日本語版がない。

カカクドットコムは有名な価格比較サイトで、葬儀まで取り扱っているようだが、上場までしているビジネスモデルである。しかし、同じドットコムでも不吉なものを見つけた。

カカクドットコムは有名な価格比較サイトで、葬儀まで取り扱っているようだが、上場までしているビジネスモデルである。しかし、同じドットコムでも不吉なものを見つけた。 何種類かの学校に行った経歴があるが、それだけではあきたらず、ある伝統校に入学。

何種類かの学校に行った経歴があるが、それだけではあきたらず、ある伝統校に入学。 しかし、平成二年になって、小学校がなくなった(少子化?)こともあり、江戸時代のスタイルで復興。

しかし、平成二年になって、小学校がなくなった(少子化?)こともあり、江戸時代のスタイルで復興。 たとえば、今年4月から、横浜にある「横浜山手女子中高学校」が中央大学の系列に組み込まれる。これによって中央大学の学生の中の女子大生比率が高まる効果があるそうだ。

たとえば、今年4月から、横浜にある「横浜山手女子中高学校」が中央大学の系列に組み込まれる。これによって中央大学の学生の中の女子大生比率が高まる効果があるそうだ。 「都市鉱山」という言葉がある。1980年代に提唱された考え方で、家電製品やIT機器に含まれるレアメタルをリサイクルして使おうというもので、スクラップの山を鉱山に見立てて、資源超小国である日本の悲哀が感じられる言葉だった。

「都市鉱山」という言葉がある。1980年代に提唱された考え方で、家電製品やIT機器に含まれるレアメタルをリサイクルして使おうというもので、スクラップの山を鉱山に見立てて、資源超小国である日本の悲哀が感じられる言葉だった。