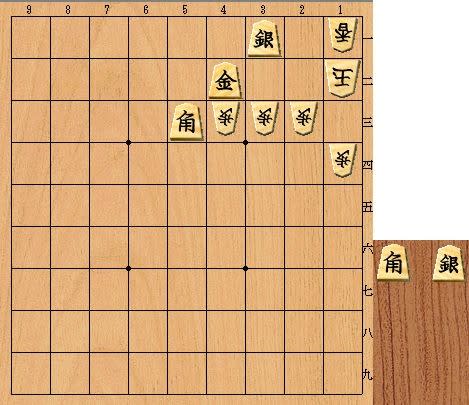

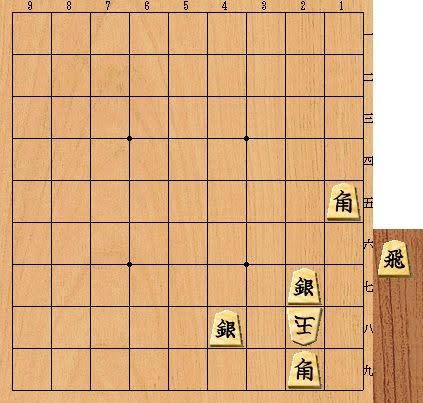

名人戦7番勝負第五局で駒柱が出現した。74手目、75手目。76手目に解消されたが、78手目、79手目も駒柱が再現した。「駒柱は不吉」と言われているのだが、この迷信はどこからきているのだろうと考えているうちに松本博文さんが「加藤治郎説」をさっそく書かれていた。

1956年に加藤治郎名誉九段の親しい棋士が夭折された時の弔辞で、亡くなられた棋士の絶局で駒柱が出現したこと。および、その棋士から、日本のある地方では駒柱ができると、不吉なことが起きると盤面を崩すことがあるという伝承を以前に聞いたことがあると述べられていたそうだ。

ただ、それが本当なら、加藤九段が言いだしたわけでもなく親しい棋士が言い出したわけでもなく、日本のどこかの地域で言われていたというのが全国に広まったということだろう。

それはどこなのか、想像の手がかりがない。不吉の最たるは殺人事件だろうが、将棋から殺人に至ったのは江戸時代末期の新発田藩の城内。もっとも原因は「助言」で「駒柱」ではない。実際、自分の将棋でも駒柱は数回あると思う。そもそも、不吉なことはたくさん起きるので気にしない。

技術的に言えば、居飛車対振飛車だと8筋で美濃囲と舟囲で対決すると、すでに6枚が縦に並んでいる。端攻めをしようと8五桂と跳ねて、それに対して桂先の銀を打つと縦に8枚が並ぶことになるので、駒柱寸前になる。

もっとも、駒柱が出現したら引き分けというルールができたら、利用する人は多いだろう。不利になったら駒柱を狙え!とか。駒柱の中の相手の駒を取っても駒柱は解消しないわけだ。

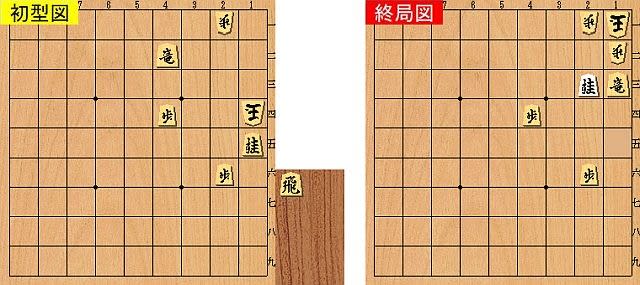

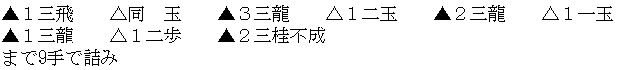

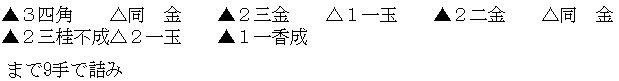

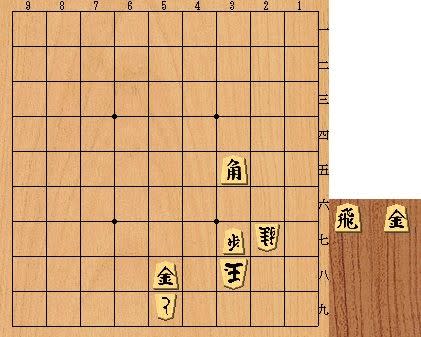

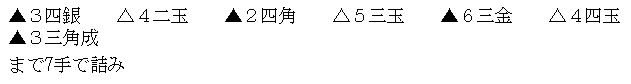

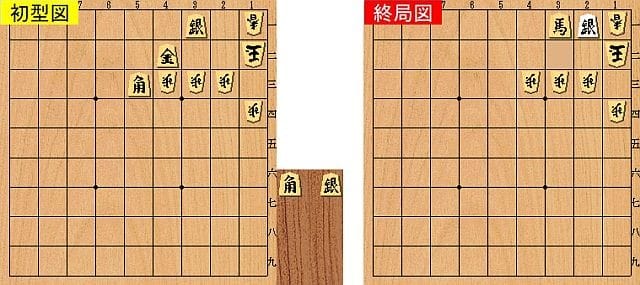

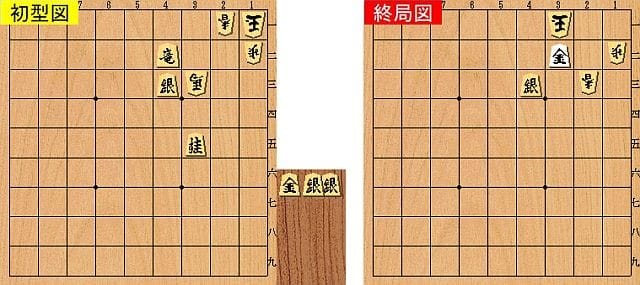

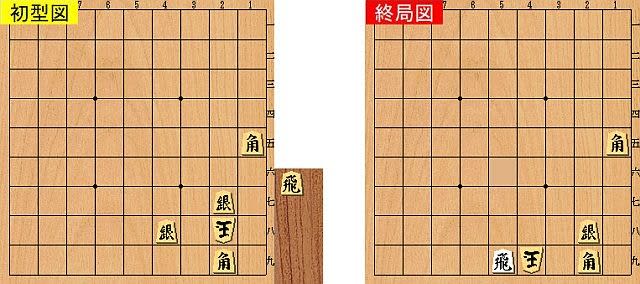

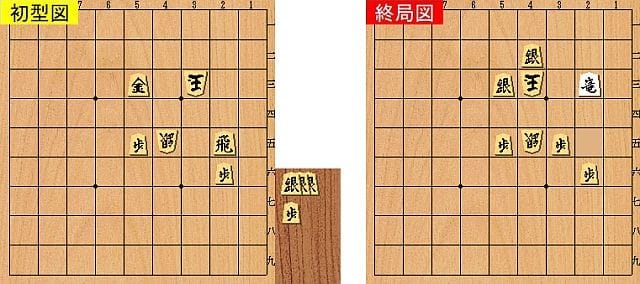

さて5月18日出題作の解答。

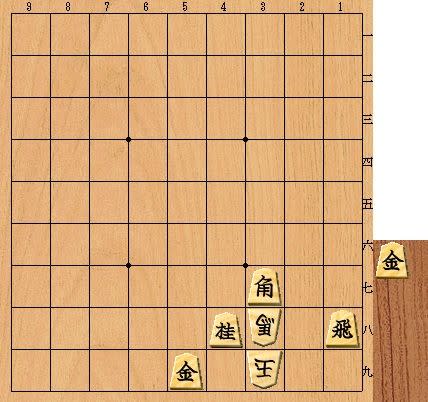

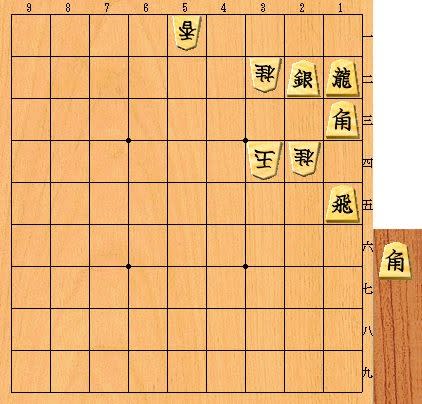

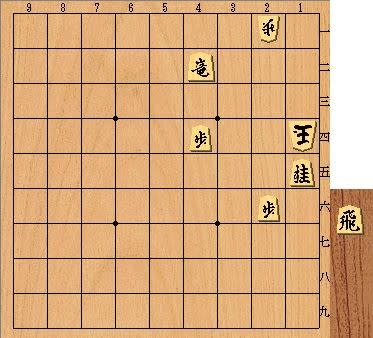

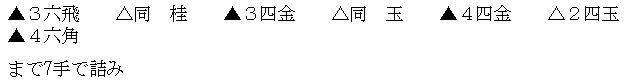

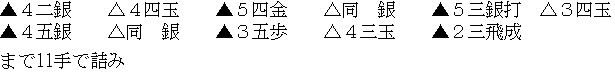

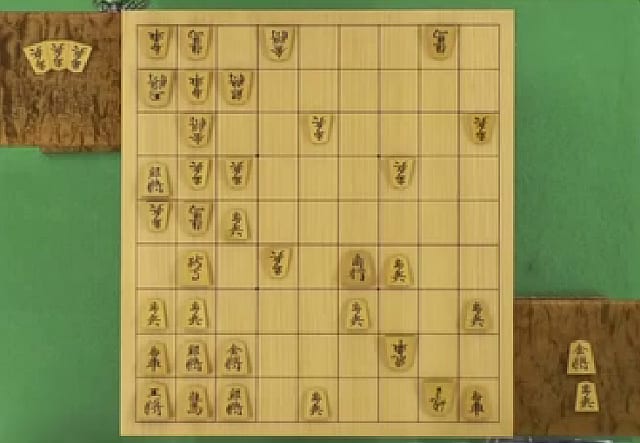

今週の問題。

解ったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。

1956年に加藤治郎名誉九段の親しい棋士が夭折された時の弔辞で、亡くなられた棋士の絶局で駒柱が出現したこと。および、その棋士から、日本のある地方では駒柱ができると、不吉なことが起きると盤面を崩すことがあるという伝承を以前に聞いたことがあると述べられていたそうだ。

ただ、それが本当なら、加藤九段が言いだしたわけでもなく親しい棋士が言い出したわけでもなく、日本のどこかの地域で言われていたというのが全国に広まったということだろう。

それはどこなのか、想像の手がかりがない。不吉の最たるは殺人事件だろうが、将棋から殺人に至ったのは江戸時代末期の新発田藩の城内。もっとも原因は「助言」で「駒柱」ではない。実際、自分の将棋でも駒柱は数回あると思う。そもそも、不吉なことはたくさん起きるので気にしない。

技術的に言えば、居飛車対振飛車だと8筋で美濃囲と舟囲で対決すると、すでに6枚が縦に並んでいる。端攻めをしようと8五桂と跳ねて、それに対して桂先の銀を打つと縦に8枚が並ぶことになるので、駒柱寸前になる。

もっとも、駒柱が出現したら引き分けというルールができたら、利用する人は多いだろう。不利になったら駒柱を狙え!とか。駒柱の中の相手の駒を取っても駒柱は解消しないわけだ。

さて5月18日出題作の解答。

今週の問題。

解ったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。