知人で、弊ブログ愛読者のジャーナリストの方から、「今週号の週刊朝日に、『赤い靴』関係の記事が書かれている」という緊急速報をいただいた。「赤い靴」に関しては、弊ブログの中に「赤い靴を追いかけて」というコーナーを設けていて、それなりに念入りに調べたこともある。現在の『童謡・赤い靴』のモデルについての定説は、1978年11月に北海道テレビ(テレ朝系)が特集番組として、"岩崎きみちゃん"という実在モデルを探し出したことによるとされている。

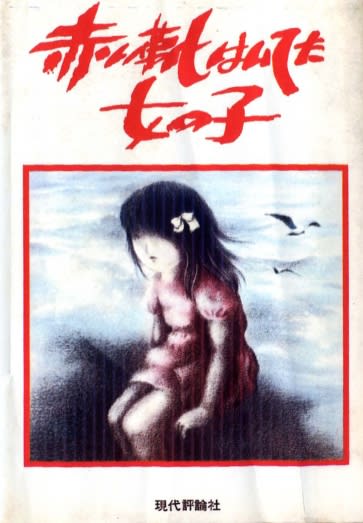

調査にあたった菊地寛氏は、このドキュメント番組の1年後、現代評論社から「赤い靴はいてた女の子」という一冊の本を出版する。その本の内容は、どちらかというと、幻の女の子である岩崎きみちゃんを探し出すための菊地氏の汗と涙の追跡物語になっていて、実際には、きみちゃん自身には深く触れることができず、むしろ彼女を取り巻く明治末期の社会像や人間像を描き出すことに重点がおかれていた。

そして、追跡物語の最初の1ページは、「赤い靴モデルの異父妹」と、自ら地元北海道新聞社に名乗り出た、一人の実在の老女の話から始まる。菊地青年は、北海道新聞に勤めていたのだが、ちょうど創立まもない北海道テレビに転職するにあたり、この秘蔵のネタを全国ネットに流すまでまとめ上げる。彼は、その後、出世街道を突き進み、ついに常務取締役まで勤めた上、現在は北星大学教授の職に就いている。

ところが、週刊朝日によれば、「赤い靴の女の子=きみちゃん説」に異論を唱える人が出てきたそうだ。作家の阿井渉介さん(62)で、このほど「捏造 はいてなかった赤い靴」(徳間書店)という本を出版したそうだ。

要するに、この方は、菊地本はデタラメだ!と言いたいわけだ。商業主義に利用するための捏造である、ということらしい。私はまだ、本を読んでいないので、あくまでも週刊朝日の記事を読んだだけの範囲だが。

まず、菊地説の骨子を書いてみる。

1.岩崎きみちゃんは明治35年静岡に生まれる。戸籍上の父親は不明。実際は地元のやくざものである佐野某の子。

2.母親のかよさんは生活苦の末、自由の地、北海道に渡る。そして、そこで鈴木某なる男性と知り合い、結婚、そして開墾地に入る。

3.その時、きみちゃんを佐野某の勧めで、当時函館にいたヒュエット牧師夫妻に預ける。

4.しかし、開墾事業は大失敗に終わり、その後、鈴木夫婦は札幌に流れ着き、地元新聞社に勤めることになる。

5.その後、母かよさんは、ヒュエット夫妻の行方を捜したが、すでに米国に帰国していたということだった。そして、新聞社の同僚だった野口雨情に自分のこどもを外人宣教師に預けたことを話す。さらに何年かして野口雨情は、名曲「赤い靴はいてた女の子」の作詞を行った。

6.一方、ヒュエット夫妻は米国へ帰郷の際、きみちゃんを横浜から船に乗せようとしたのだが、すでに6歳のきみちゃんは結核を病んでいて、体力なく、しかたなく東京麻布の鳥居坂教会の孤児院に預けられる。そして3年後、きみちゃんは結核で亡くなり、現在、佐野きみと言う名前を青山霊園の墓碑に刻んでいる。

それに対して、阿井さんはいくつもの疑問点を上げ、きみちゃんとヒュエット師には接点はない、と書いているそうだ。また、週刊朝日の調査では、雨情は特定のモデルを想定して詩を書いたりしない、という説も紹介している。

しかし、それだけでは、なぜ、北海道にいたはずのきみちゃんが麻布で亡くなったのかも説明がつかない。

で、おおた説だが、

1.まず、きみちゃんの異父妹が現れて、「赤い靴のモデルの妹」と言ったことは事実なのだから、彼女たちの母親かよさんは、雨情に対して身の上話をし、そのまま詩になり、童謡になったと聞かされていたのだろう。だから、きみちゃんがヒュエット師夫妻の養子になったということ自体は正しいのではないだろうか。

2.しかし、ヒュエット姓ではなく佐野姓であったことだが、注意が必要なのは、米国には戸籍制度がない、ということ。つまり、日本で佐野姓であっても当座の問題はなく、米国に帰ってから名前を変えるつもりだったのではないだろうか。

3.他方、私が感じている菊地説の最大の謎は、きみちゃんが6歳の時に船に乗れないほどひどい結核症状だったとすれば、その後3年生き延びることはできないだろうし、さらに孤児院にいたらみんなにうつしてしまう。日本に残るとしたら、結核ではなく別の理由だったのだろう。

4.ほぼ、この話と裏返しなのが米国生まれの日米混血児のイサム・ノグチ少年。父が日本人詩人の野口米次郎で米国で地元女性にこどもを生ませ、勝手におきざり帰国。ほぼ同じ時代だ。イサム少年の場合、母親が、当時吹き荒れていた排日運動の中で日米混血児を育てることは不可能、と日本に子育てにわたってきたわけだ。つまり、ヒュエット夫妻も、米国に日本人のこどもを連れて行けば、いじめられるのがわかっているため、日本に残したのではないだろうかと思うのである。

5.さらに年譜を追うと、ヒュエット師は米国に戻る前に、一時日本から欧州へ、オルガンを買いに出張に行っている。当時、ヤマハがオルガンを作り始めたところだがまだまだ輸入品には追いつかない。ヒュエット師は欧州の後、米国に渡り、日本に戻ってくるのだが、オルガンを買うのだから、オルガンの弾き手として、奥様を連れて行ったのではないだろうか。そうなれば、その長い旅にきみちゃんも随行したのだろうと思うのが自然だ。その時、ヒュエット氏やきみちゃん自身も米国内の反日的ムードを感じていて、しかたなく孤児院を選択したのではないだろうか。

というような筋である。

ところで、現代に、この「赤い靴=きみちゃん」論争が、再燃するのは、それでいいのかもしれないが、おそらく議論がかみ合わないだろうと思うのは、それぞれの視点の違いがあるからだろう。

視点をきみちゃんにフォーカスすれば、

1.生まれる前に、父親はいなくなってしまった。(静岡)

2.母親は、結婚するときに自分を外国人に預けてしまった。(北海道)

3.外国人は帰国するときに、何らかの理由で自分をおきざりにした。(横浜)

4.そして9歳で結核で亡くなる。(東京)

ということだけで、別に童謡のことなんか関係ないよ、ということになる

また、童謡の起源について言えば、もともと創作というのは、まったく空想で作る場合もあるだろうし、事実をもとに作る場合もある。実の母親のかよさんだって、娘を手放した後のことについて、詳しく知っているわけはないのだから、さらにそれを聞いた野口雨情が正確なドキュメンタリーソングを作れるわけもない。換骨奪胎になるのはしかたがないと思えるわけだ。この歌詞の最大のポイントは、「赤い」靴であるのだから、なぜ雨情は女の子の靴を赤にしたのか、というようなことを考えた方が有用だと思うわけだ。

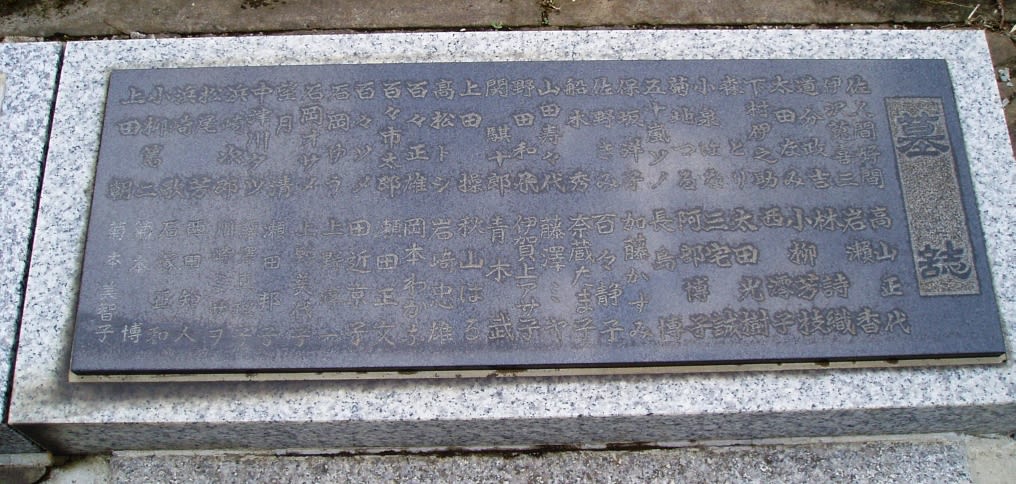

そして、赤い靴が商業主義に冒されているというのは、事実ではあって、あちこちに像が建っているのだが、血縁関係もなく育てたこともない鈴木さんの実家の青森県の鯵ヶ沢やきみちゃんが住んでなかった入植地にある銅像は、その権利はないと断言できる。終焉の地に近い麻布にあるきみちゃん像は確かに正統な場所に建っていると言えるが、横浜の山下公園については三角マークだろう。さらに山下公園に近い場所には、ホテル「赤い靴」まであるのだが、ものには限度があるのではないかと思っている。

史実が数少なく断片的である場合、歴史を解釈するには、補完すべき時代認識や類例などを考察することが重要である。私の知る限り、菊地寛教授(67)は、大学で、明治の日本人像を主たる研究対象にしているようである。30年ぶりに再度、ドキュメンタリー番組を創り直されたらどうなのだろうか。当時はパスポートというものが地球上に存在していなかった時代で、人の出入国の調査は大変な作業になり、米系船会社の乗船者名簿なども手がかりになる、と、やっかいな話をここに記しておく。

菊地寛記者の昭和50年から54年にかけての取材、そしてドキュメント放送、さらに「赤い靴はいてた女の子」の出版。ここまでが、とりあえずの集大成である。菊地寛記者にとっては、北海道新聞を退社し、誕生間もない北海道テレビへ転職してまもないこの取材が、出世物語の出発点となる。その後、彼は社内の階段を登り続け、常務にまでなる。現在は66歳となり、ついにテレビ局を退社する。そして、三番目の職場として選んだのは、札幌市郊外にある北星学園大学の文学部教授である。ジャーナリズム論が専攻である。運良く、大学のホームページを辿ると

菊地寛記者の昭和50年から54年にかけての取材、そしてドキュメント放送、さらに「赤い靴はいてた女の子」の出版。ここまでが、とりあえずの集大成である。菊地寛記者にとっては、北海道新聞を退社し、誕生間もない北海道テレビへ転職してまもないこの取材が、出世物語の出発点となる。その後、彼は社内の階段を登り続け、常務にまでなる。現在は66歳となり、ついにテレビ局を退社する。そして、三番目の職場として選んだのは、札幌市郊外にある北星学園大学の文学部教授である。ジャーナリズム論が専攻である。運良く、大学のホームページを辿ると 一つは、チャールズ・ヒュエット師が欧州から米国へと日本を出国していた期間(1年から2年間)、きみちゃん、あるいは妻のエンマさんは、同行したのだろうか?あるいは日本にいたのだろうか。付随的だが、この短期間にあわただしく転勤を繰り返しているのはどういう事情なのだろうか。きみちゃんが一回出国していたとすれば、元々の童謡通りに異人さんに連れられて行っちゃたのに、また帰ってきたことになる。菊地記者は、この点をはっきりと記していない。全206ページの202ページ目に僅かに、海外へ出国し帰国した可能性を示すに留めている。

一つは、チャールズ・ヒュエット師が欧州から米国へと日本を出国していた期間(1年から2年間)、きみちゃん、あるいは妻のエンマさんは、同行したのだろうか?あるいは日本にいたのだろうか。付随的だが、この短期間にあわただしく転勤を繰り返しているのはどういう事情なのだろうか。きみちゃんが一回出国していたとすれば、元々の童謡通りに異人さんに連れられて行っちゃたのに、また帰ってきたことになる。菊地記者は、この点をはっきりと記していない。全206ページの202ページ目に僅かに、海外へ出国し帰国した可能性を示すに留めている。 さて、違和感を体感するために、私が歩き始めたのは、まだ時折、雪も降る頃からだった。まず、麻布周辺を歩く。最近、募金の累積が1000万円となったきみちゃん像のあたりには、あまり感じるものがなかった。募金の元締めの洋品店のご主人は、もの優しそうな方なのだが、逆に紳士過ぎて洋品店の経営が心配になってしまう。

さて、違和感を体感するために、私が歩き始めたのは、まだ時折、雪も降る頃からだった。まず、麻布周辺を歩く。最近、募金の累積が1000万円となったきみちゃん像のあたりには、あまり感じるものがなかった。募金の元締めの洋品店のご主人は、もの優しそうな方なのだが、逆に紳士過ぎて洋品店の経営が心配になってしまう。