31日発売のフライデーがバルサルタン事件に関し、厚生労働省からノバルティスファーマ社に対して再発防止等を求める行政指導があったこと等を報じた[1]。具体的な内容は次のとおり。

(1)ノ社のMR(医療情報担当者)から「ディオバン(バルサルタン)には血管の傷を治す効果がある」と言われた。動脈硬化や狭心症は血管の傷が元で発生するから、そういう言われて嬉しくない医者はいない。しかし現在は嘘だと思っている。ディオバンは撤退すべき。(南淵宏明東京ハートセンター長)

(2)厚生労働省からノ社に対して問題の全体像の検証と再発防止の行政指導があったこと。

(3)ノバルティスファーマ社、学者、医療専門誌が三位一体となってディオバンの宣伝を行い、それがディオバンの売り上げに大きく貢献していたこと。

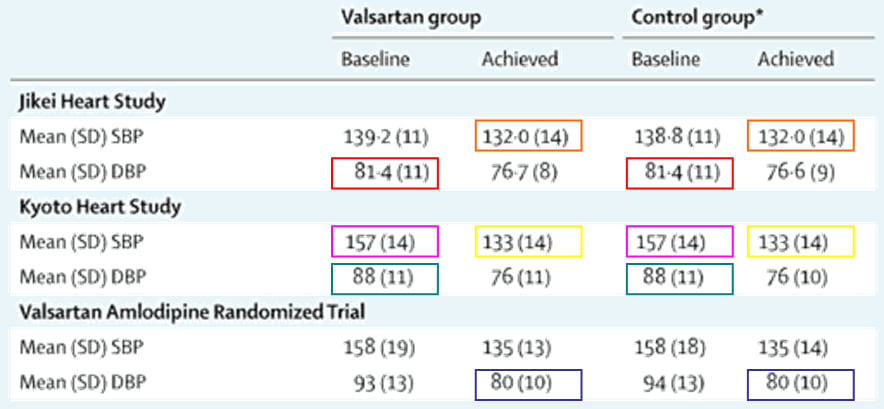

(4)バルサルタン事件の第一の問題はKYOTO HERAT Study等、バルサルタンの5つの臨床研究ですべて同じノ社元社員が関与していたこと。第二の問題としてデータが捏造・改ざんされた可能性があること。これらの臨床研究では脳卒中のリスクを下げるなどの薬効が示されたが科学的根拠がなくノ社か学者もしくは双方がデータを作った可能性がある。

(5)論文捏造ならば紛れもない犯罪であること。

(6)薬代は大部分が国民からの保険料で賄われており、仮にノ社が学者に論文を捏造させて医師にディオバンを処方させていたとしたら、不正に請求された診療報酬はノ社から返還されるべき。(上昌広東大医科学研究所特任教授)

(7)VARTの責任者である小室一成東大医学系教授にネット上で論文の画像捏造疑惑が指摘されていること。小室は千葉大の論文捏造疑惑に対して「そのうち答える。」と回答。

(8)小室らが発表したネイチャー論文(不正疑惑あり)にも科研費が使われていた。他にも科研費を受けた研究があり、不正があれば返還する必要があること。(厚生労働省研究開発振興課)

(9)日本高血圧学会の堀内正嗣理事長(愛媛大学大学院医学系研究科教授)からフライデーの報道に対して抗議があったこと。堀内はディオバンを宣伝していたこと。それに対して高久史麿日本医学会会長は「堀内がディオバンを宣伝しているのは事実。大いに宣伝していた。宣伝はやめるべき。道義的責任は免れない。」と述べた。

(10)フライデーは堀内に対して反論も含めて取材したが、堀内は「文章で取材しろ。それからだ。」と回答。

(11)ノ社は日本高血圧学会の幹部4、5名を広告塔にしてディオバンを宣伝していた。彼らがディオバンの薬効を宣伝すると医療専門誌から原稿料の名目で約10万円(推定)の原稿料が支払われ、それは元々国民の保険料であること。

(12)研究不正の原因としてアカデミズムの構造に問題があること。現在の医学界は論文至上主義で論文を多く書かないと出世できない。教授になると専門家からゼネラリストへの変更を余儀なくされ興味の無い分野もやるはめになる。松原宏明も小室一成も時代の流れに押し流されたのではないか。(南淵宏明東京ハートセンター長)

ついに小室の画像捏造疑惑もフライデーが報じた。

画像1 告発者のツイッター (2013.5.29)

熊本大のM教授らの事件とあわせて告発されたようだ。千葉大は小室の旧所属機関なのであわせて告発された。阪大も小室の現所属機関だが阪大は規定によると内部者の告発に限って定められているので、どこに告発資料を送ればよいかわからなかったのだろう。阪大はなぜ内部者だけに限って規定されているのか?外部からの告発でもおそらく受理すると思うが。文部科学省のガイドラインによると告発があった場合は被疑者の現所属機関と不正行為実行時の旧所属機関が合同で調査する規定なので、東大にさえ告発されていれば十分だろう。またノロノロ調査するかもしれないが。

画像2 告発者のツイッター (2013.5.29)

(注) 黒枠は著者が追加

デコイ論文についても告発したのか尋ねたところ他にもボロが出るかもしれないから告発はしていないという。阪大のM教授やO教授については前から不正疑惑が指摘されているが、告発は今回は見送られた。

小室やM熊本大教授らの画像捏造疑惑については近いうちに調査委員会ができるかもしれない。

画像3 告発者のツイッター (2013.5.28、30)

今後は米国心臓協会(AHA)に対して通報し、公式に告発させることを目指すという。2012年3月に松原弘明グループの不正に対して某ブログの指摘を受けてAHAが公式に告発したことがある。AHAのような学会なら適切な対応をするのだろう。日本の学会も見習ってほしい。特に日本金属学会とかその他のN学会は自分たちの態度を改めるべきだ。

今後の動向を注目する。

参考

[1]「「疑惑の降圧剤《バルサルタン》」&「保険診療費」に群がった学者を直撃 」 フライデー 2013.5.31 発売